アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ! 大阪府山岳連盟所属

| 山行期間 | 2018年1月7日 |

|---|---|

| メンバー | OSM, NKZ, MKM, SKM, TTH |

| 山行地域 | 中央アルプス |

| 山行スタイル | ピークハント |

新年の初山行は、難しくないところに行こうと思った。どうせなら雪山にほとんど行っていない方でも参加OKとして、声をかけたところ、久しぶりや経験がほとんどないメンバーが集まった。行く前は、ちょっぴり不安であったが、初心者を連れて行ってもワカンやアイゼンを付けての歩行などを練習できるいい山であった。また、八合目の景色はすごくきれいで、近くにテントを張れる場所があり、日の出や夕日が見れるいい場所だと思った。

仲仙寺の駐車場にはトイレがあった。

夏道には踏み跡があり、カチコチに凍っていた。下山時にはアイゼンを付ける必要があると思った。

トレースがあり、1800m辺りからトレースがなければワカンをつける必要があるぐらい雪があった。

八合目。八ヶ岳や南アルプス、御嶽山がきれいに見えた。せっかくなので、ここでワカンをつけることにした。

時間を考えると、ここで引き返すべきだったが、天気も良く、ピークを踏むチャンスだと思ったので、ピークを目指すことにした。

しかし、ペースがかなり落ちたため、九合目半で引き返すことにした。下山にも時間がかかってしまい、最後はヘッドランプでの下山となった。

今回は、久しぶりの雪山にもかかわらず、メンバーが本当によく頑張ってくれたと思います。

行動時間

7:40仲仙寺駐車場→10:10 1825m六合目→12:30八合目→13:45九合目半(引き返す)→15:15七合目→17:30駐車場

| 山行期間 | 2017年12月22日(夜)~24日 |

|---|---|

| メンバー | TGA TKD TYK |

| 山行地域 | 八ヶ岳阿弥陀岳 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

12月23-24に阿弥陀岳北稜と南稜という予定で八ヶ岳に行ってきました。

以前から冬の八ヶ岳は好きな山域で、山岳会入会以前に何度か個人でも、そしてBチームのときの冬合宿でも冬の八ヶ岳には

来ていた。しかし所謂バリエーションルートと呼ばれる一般登山道ではないルートへのあこがれはあったものの、そこへ踏み

出すことはこれまではなかった。それが今回阿弥陀岳の南稜と北稜に行こうという話を先輩からいただき直ぐに飛びついた。

八ヶ岳には色々なバリエーションルートがあるが、阿弥陀岳南稜と北稜は比較的易しいルートとされており、私にはピッタリ

である。早速、山岳会の過去の山行歴やインターネットで情報を集めた。

22日の夜に大阪を出発し、船山十字路という登山口の駐車場にてテントを張りその晩は仮眠をとった。

23日早朝発、阿弥陀岳南稜の北面から稜線へ。天気も良く、トレースもばっちりで快適に高度をあ

げて行く。一般登山道となんら変わりのない道である。なんだか拍子抜けな感もあるが、無名峰を越

えたあたりでようやくロープの出番である。事前にリーダーには、「練習のためになるべくロープを

出すようにしてほしい」とお願いしており、P3と呼ばれるルンゼのところでロープを出した。支点のない場所での支点の作

り方、ビレイ時の注意点やちょっとした工夫など勉強できた。

この経験だけでも今回ここに来た甲斐があったと思う。アイスアックスの使い方などまだまだ不慣れなため、先輩からの助言

はとても有難い。2ピッチ目はリードで登らせてもらった。

阿弥陀岳山頂到着後、予定では赤岳にも行けたら行こうとなっていたが、話し合いの結果、中岳沢を下って行者小屋へ向かった。

行者小屋は大変な賑わいであり、小屋にもテント場にもたくさんの登山者であった。この日はクリス

マスイブイブであり、クリスマスリースが飾られているテントも見かけた。行者小屋は直ぐ近くに水場があり

冬でもしっかり水が取れるのでありがたい。

24日、予定では阿弥陀岳北稜を登ることになっていたが、昨晩メンバーのひとりが体調不良を訴え

たため北稜はやめておこうとなっていた。行者小屋からいちばん近い美濃戸口へ下山することも考えたが、体調も大分回復し

ており、最終的には昨日下ってきた中岳沢を登り返して阿弥陀岳へ向かい、御小屋尾根を歩いて船山十字路へ戻ることとなっ

た。

北稜に行けなかったのは残念ではあるが、今回先輩からたくさんの助言をいただき、そして色々な経験ができたので満足でき

る八ヶ岳山行となりました。

| 山行期間 | 2017/12/30-2018/1/1 |

|---|---|

| メンバー | DTE, WDZ |

| 山行地域 | 南アルプス 北岳 |

| 山行スタイル | 雪山登山 |

昨年10月末、台風接近で中止した奥穂の日程を使って夜叉神峠から北岳池山吊尾根の偵察に行きました。

積雪期の北岳に入るには、野呂川発電所近くのあるき沢登山口から、池山避難小屋を経て池山吊尾根で八本歯を越えて行く道のりになります。

広河原と夜叉神峠・奈良田を結ぶ二本の林道は、一般車は通行禁止、11月の連休まではバスが通っていますが、冬は歩きです。偵察時は夜叉神峠ゲートから歩きましたが、奈良田側の林道へ鷲之住山を越えて行く際の下降でかなり体力を消耗するため、アプローチは距離は長いもののずっと水平の林道でいける奈良田にしました。

結果、夜叉神峠か奈良田の選択は、好みの問題という気がします。奈良田からは登山口まで林道なので、アプローチシューズで行ってあるき沢登山口にデポしました。

12月30日 晴れ

前日夕方に離阪、23時ごろ奈良田のゲート(開運隧道)に到着。ここまで雪もなく、登山者と思われる車が10台近く駐車されていたので正直ほっとしました。

3時間の仮眠後、4時20分にゲートを乗り越えて出発。ゲートは外からは開けられないので、WDZさんに先に登ってもらって荷物を降ろしてから柵を乗り越えました。12kmの林道歩きのアプローチが始まりました。

林道にも雪はほとんどなく、部分的に凍結しているだけでした。1kmも続く真っ暗のトンネルでは眠気で意識を失いそうになりますが、ノンストップで12km歩き、7時にあるき沢橋に到着。

登山口にも積雪はなく、2泊3日で行けそうな感じです。休憩して靴を履き替えて、7時半頃に出発。登山口から池山小屋手前まではいきなりの急登で、12kmの林道歩き後の足にはこたえます。だんだんと雪も出てきて凍結もあるのでアイゼンを履きましたが、下山してくる人も何人かいてラッセルの心配は全くなさそう♪

11時15分池山小屋。小屋周辺の積雪は膝下くらい、例年より少し少ないくらいか?池山小屋からアタックしていると思われるテント、デポ装備が数パーティ分ありました。池山小屋からアタックした場合、往復12時間が標準と言われますが、われわれの計画では森林限界手前でBCを設営することとしているので、小屋からはなるべく上を目指して歩くだけになりました。

そこから14時半まで歩いて、城峰という小ピークを越えて砂払との中間くらいの2,400m付近にテント適地があったので、そこまでとしました。林道+急登で相当疲れましたが、この時期の踏むとキュッキュと鳴る踏み固められた雪はとても快適でした。

今回初めて厳冬期にシングルのゴアテントを使いました。内壁はものすごく凍りますが、結露が外壁に出て水滴状に凍るので、予想より快適に感じました。ゴアの透湿性はすごいです。

12月31日 晴れのち風雪

天気図では弱い低気圧が東進していますが、翌1月1日のほうが冬型になり稜線での好天の保証もなくむしろ、降雪によって条件が悪化していくこともあり得るので、予定通り6時にアタック装備で出発しました。1時間弱で森林限界の砂払付近、何パーティかテントを張っていて、この辺りで富士山とご来光がよく見えます。次回行かれる方がいたら、初日ここまでがんばった方が良いと思います。

富士山の上に雲が広がっていて、先を急ごうと思いました。稜線に出ると目の前に北岳バットレスが現れます。大きいです。雪は例年より少ない様子です。

ボーコン沢の頭では雪がほとんど飛ばされています。この辺りから資料にあったとおり、西風が非常に強くなりました。八本歯の下降の手前で、2パーティが強風のため引き返して行かれました。

八本歯の最初の下降はフィックスのトラロープが出ていますが、われわれは念のため、懸垂一回とそのあと2ピッチロープを出して行きました。また1パーティ、強風と地吹雪のため断念した様子。

八本歯のコルに着いた頃には、地吹雪か吹雪かよく分からないけど北岳の姿もぼんやりの天気になっていました。しかしこのエリアの西風の強さは有名で、この風で行けなければずっといけないだろうと思って進むことにしました。Bチームのとき教えてもらったのは、風は呼吸と同じリズムで強弱があるので、風が息を吸っている時間に動けということでした。なんとなく、突風のあとに風が弱まるタイミングみないなものがあるように感じました。

八本歯のコルから吊尾根分岐を北上する山頂へのルートは、夏道の道標がありますがホワイトアウトしてしまったら難しいだろうなと思いながら進みました。やっと山頂直下です。

このあたりから地吹雪だけでなく、雪が降っているのが分かり、登山者もいないので帰りのトレースが消えるのが心配になってきました。ハイマツ帯ではWDZさんが標布を何箇所かつけてくれましたが、ちょっとくらい竹もあったらよかったかも?と思いました。とにかく急いで山頂への最後ののぼり。一部夏道の階段が出ていたり、直登したり。下山ルートを少し迷っている1パーティとすれ違い、

11時、吹雪で展望無しの山頂に到着。天気は回復する様子もなく、急いで下山開始しました。

やはり下りのほうがルートが見つけにくく、吹雪でどんどんトレースが消えていくのでひやひやしましたが、幸運にも視界は数十mあったので無事に往路下山。15時にBCに帰ってみると、アタックは9時間もかかっていたのでした。

帰り道、同じテント場から出発して八本歯手前で引き返した一人パーティの男性が砂払にテントを移しておられ、ピークに行ってきましたというと驚いておられました。何回も挑戦しているが、強風で断念しているとのことでした。翌元旦にピークを踏まれておられたらいいなと思います。

1月1日 晴れ

無事計画を完了し、下山するのみとなった行程。テントでも撤収するか、と外に出た瞬間、テント場の真横の木々の向こうに朝焼けの富士山がありました。これは、元旦のご来光ですよね、と急いでテントをたたんでカメラを持って砂払方面に上ろうとしましたが、時すでに遅し。次回行かれる方がいたら、ご来光撮影のスケジュールも計画に入れられたら良いと思います。

10時にあるき沢まで降り、デポシューズに履き替え再び12kmの林道の帰り道、これは相当こたえます。

つらすぎてしりとりをし出しましたが、しりとりを続ける気力もなくなって、ようやく13時開運隧道のゲートに帰還。帰りは内側からゲートの小さい入り口を開けることができます。

(行動記録)

12月30日

4:20 奈良田ゲート

7:00 あるき沢橋

11:15 池山小屋

14:30 BC

12月31日

6:00 BC

9:30 八本歯のコル

11:00 北岳

15:00 BC

1月1日

7:00 BC

10:00 あるき沢橋

13:00 奈良田ゲート

| 山行期間 | 2017年12月8日(夜)~10日 |

|---|---|

| メンバー | OKD、OSM、SZK、SOD |

| 山行地域 | 木曽山脈(中央アルプス) |

| 山行スタイル | 積雪期 ピークハント |

木曽駒ヶ岳・上松Aコースに挑戦!!一泊二日の山行では、山頂まではなかなか遠いルートです(大阪まで帰る時間も考慮して・・・)。去年よりも雪が多いとの情報もあり、さてさて山頂には立てるのでしょうか?今夜はテントで数時間の仮眠、寒くてあまり寝られませんでした。

駐車地を出発して林道を歩き、敬神ノ滝小屋を経て金懸小屋の手前でアイゼン装着。一部の雪の多いところを膝までラッセルで登り、七号半の下部にテン場適地を発見。雪面を踏み固めてテントを設営。今日はここで一泊です。

翌朝、5時30分にアタック装備でテン場を出発。ヘッドランプを頼りに登ります。8合目は地形図通りに平らで開けていて幕営適地です。ここからは膝まで、時おり腰までラッセルで苦しいところです。

森林限界を超え、風もかなり強くなりました。凍傷にならないように目出帽で顔を守りつつ尾根を進みます。風はさらに強くなり、何度か耐風姿勢でしのぎつつ、玉ノ窪小屋に到着。小屋は雪で埋もれて風除けの場所もあまりありません。水分と行動食を摂ったら頂上を目指します。

そして9時5分、頂上に到達!!メンバー同士で握手を交わします。雪山サイコー!!

ありがたい事に頂上では風が随分と弱くなりました。雪山では珍しく、山頂でゆっくり休憩です。

この後は同ルートを戻りテントを撤収、無事に下山できました。雪山サイコー!!

行動時間

(9日)駐車場6:50 敬神ノ滝小屋7:25 三合半8:10 金懸小屋・五合目10:10 六合目11:00

七合目12:00 七号半下部・幕営地12:40

(10日)七号半下部・テン場5:30 八合目6:20 玉ノ窪小屋8:10 木曽駒ヶ岳山頂9:05-9:20

七号半下部・幕営地11:00 敬神ノ滝小屋14:10 駐車場14:45

| 山行期間 | 11月3日-4日 |

|---|---|

| メンバー | WDZ(L), ABE, DTE |

| 山行地域 | 富士山 |

| 山行スタイル | ピークハント |

高所トレーニングで富士山へ。

8合目付近(約3,300m)でビバークし、高度耐性をはかるのが目的です。

11月3日 晴れ

富士スバルライン5合目吉田口駐車場から見上げる富士山に、雪は無く・・・。

水4L+テルモスの歩荷決定です。

少しゆっくり仮眠後、7時20分のスタートとなりました。

6合目、7合目と高度を上げていきます。

各自16~20kgの荷物と空気の薄さに苦労しながら、気道を広げて空気を少しでも多く吸うように歩く練習。つつつらい・・・。

2回の休憩をはさんで、11時40分に8合目小屋に到着。

風が出てきました。

天気予報では翌朝風がおさまる時間帯がありそう?なので予定通り小屋かげにテントを張らせてもらい、本日の行動終了としました。

午後~翌朝の富士山の風はすさまじく、小屋かげでも飛ばされるかと思うほどやむことなく吹きすさんでいました。

やはりこの季節、日が落ちていって日が昇る間の地表と空気の温度差が大きいので、午後以降はだいたいこんな強風になるのでしょうか。

11月4日 晴れのち曇り

3時に一旦起床するも風がやんでいないのでもう1時間寝る。

4時に起きて準備をしていると、風がましになって空も明るくなってきた様子。

山頂(3775.5m)に向け登り始めると、高度に慣れたのか昨日より空気の薄さが苦しくない感じでした。まあ、荷物が軽いというのもありますが。

9合目から上は登山道上に一部雪がありますが、アイゼンをつけるほどではなくごまかして登って1時間で山頂につきました。

さすがに山頂では風が強く吹いていましたが、歩けないほどではないので予定通り誰もいない富士山のお鉢めぐりをして降りてきました。

予報どおり、下山してきた山はどんどん雲に包まれていき、その中は吹雪だったかもしれません。

8合目~山頂の気温は零下5度くらいで、雪はないものの冬が始まったなーという感じでした。

雪が無かったので歩行のトレーニングとしてはそんなにでしたが、高度に対する取り組み方という面では各自得るものが多かったのではと思います!!

| 山行期間 | 2017年10月28日 |

|---|---|

| メンバー | OSM,OKD,SZK,TCH |

| 山行地域 | 五竜岳 |

| 山行スタイル | ピークハント |

冬合宿五竜岳の偵察です。

日曜日に台風が接近するため土曜日のみの日帰りの偵察。

注意個所に標布を木に結びながら登り西遠見山で引き返しました。

2000mあたりから雪がちらほら積もっているのが見え始め、紅葉と雪が混ざり合うきれいな風景を眺めることができました。

8:30出発→9:26二ノ背の髪→9:36小遠見山→9:55中遠見山→10:40大遠見山→11:16西遠見山

| 山行期間 | 2017/10/20〜21 |

|---|---|

| メンバー | MSD YSZ SOT INO BAN |

| 山行地域 | 立山 黒部 |

| 山行スタイル | 縦走 |

何年も前から行きたいと思っていた下 ノ廊下。秋雨前線が停滞し雨予報で少し心配しながらの出発となりました。

10月20日(金)くもり時々晴れ

扇沢駅からトロリーバスで黒部ダム駅へ

駅をそのまま奥に進み登山口へ行き、登山道をしばらく下ると黒部川。黒部ダムを下から見上げるのは初めてで、放水があれば迫力あるだろうなぁと思いながら眺めてました。

紅葉も山全体が色づいて、ちょうど見頃。時折、青空と太陽がかおを出し、陽のあたった山はきれいので何枚も写真を撮ったり、景色をみたりして なかなか前に進みません・・・

岩肌を削って作られた道は思っていたより幅もあり、雪渓や危険箇所もありますが、しっかりメンテナンスされていて歩きやすかったです。有難いことです。

初日の目的地・阿曽原温泉までは17km、ゆっくり歩いていては夕方になってしまうとスピードアップし他PTをどんどん抜いて進んで行きました。途中、関電の仙人谷ダム管理所内を通り、黒部専用鉄道渡ったり、黒部ダムに関する施設をみることができ楽しかったです。

施設過ぎ急坂を登って下ると阿曽原温泉小屋に到着。

雨予報と台風接近もあり山行キャンセルをする方が多いのではと思いきや、小屋は満員御礼。テン場に早めに着くことができたので、山の露天風呂にもゆっくり入ることができ最高でした!

10月21日(土)くもり

欅平からの電車は片道予約ができず、予約なしの場合は10:20発の電車しか乗れない。と聞き、3:00起床4:15出発。

テン場からはしばらく登り道、その後は水平歩道がずっと続く。夜明けまでは何も見えないので心地いいスピードで進みました。

水平歩道はかなり下に黒部川をみながら、いくつかのトンネルを通りながら秘境の雰囲気を感じる景観の中を歩いて行きます。

そして最後に一気に急坂を下り欅平駅に到着。朝早い電車は予約なしでも十分乗車でき、予定より早く帰路につくことができました。

欅平駅にも展示がありますが『高熱隧道』を読んで水平歩道を歩くと、もっと感じることがあるだろうなと思いました。

今回の山行は先人のすごさを感じる2日間でもありました。

BAN 記

| 山行期間 | 2017年10月7日(夜)~9日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、OKD |

| 山行地域 | 北アルプス北部・後立山連峰 |

| 山行スタイル | ピークハント(冬山偵察) |

今回は冬合宿候補の偵察です。夜の8時ですでに扇沢の無料第一駐車場は満車。第二駐車場に停める事が出来ましたが、5時に起きた時はここも満車。有料駐車場は十分に空きが有りましたが、扇沢駅は乗車待ちの人で列ができていました。

積雪期に丸石尾根に取り付ける場所を確認した後、6時に登山口を出発。登山家・百瀬慎太郎が拓いた大沢小屋を通過(営業は終わってました)。水が有ったり無かったりする沢を何度も渡り、針ノ木雪渓が見えてきました。

日本三大雪渓の一つですが、秋なので雪はグサグサで崩れています。明瞭な巻き道の登山道があるので実際に歩いた雪渓の距離は10メートル程でした(アイゼン持って来たのに・・・)。9時に針ノ木小屋に到着。テントを設営して、蓮華岳に向けて出発。ここからは積雪期を考慮しての偵察です。途中で岩場が有り(夏道は基部をトラバース)、蓮華岳方面からの降りでは注意が必要です。状況次第ではザイルを出して懸垂?さらに進み蓮華岳に到着しましたが、東尾根の方向にハッキリとした踏み跡があります。丸石尾根との分岐付近まで進み地形図と照らし合わせて確認。ここで引き返して、いったんテン場に戻ります(途中、雷鳥の親子に出会いました)。

引き続き針ノ木岳へ向かいます。こちらは稜線に少し長い岩稜地帯が出てきました。もちろんトラバースしている夏道は雪崩が怖くて通れません。積雪期にこの岩稜地帯を通過するのはかなり厳しそうです。岩稜の上部を通過するか、基部を巻くか。実際に登って状況を確認したいのですが、今回はヘルメットを持ってきていません。できればロープも欲しいところです。実際に確認するのは次回の偵察に持ち越しです。そして針ノ木岳山頂に到着。町の方面が見える蓮華岳からの眺めも綺麗でしたが、ここからの景色はまさしく絶景です!!蓮華岳、立山、白馬、槍と周囲を山に囲まれて、360度どっちを向いても山々山々です!!北アルプスの奥地に立っているという事を実感できます・・・。

思わず長めの休憩をとってしまいましたが、空腹には勝てないのでテン場に戻ります。テントでOKDがブス板を忘れて来た事にショックを受けていると(泣)、OSMさんが自分の嗜好品を梅酒しか持ってきてないことが発覚、明日は朝から梅酒ですか(笑)!?暗くなる前にOSMさんが担いで来てくれた本格レトルトカレー(グリーンカレー)を美味しく頂き、就寝。翌日は下山して偵察山行は無事に終了しました。

行動記録

(一日目)

扇沢登山口6:00-大沢小屋6:50-針ノ木小屋(テン場)9:00-蓮華岳10:30

―東尾根途中11:10-針ノ木小屋(テン場)12:00-岩稜地帯12:30-針ノ木岳13:00

―針ノ木小屋(テン場)14:00

(二日目)

針ノ木小屋(テン場)5:00-扇沢登山口7:40

| 山行期間 | 2017年10月7日(夜)~9日 |

|---|---|

| メンバー | SKD TYK |

| 山行地域 | 北アルプス涸沢岳西尾根~奥穂高岳 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

今回の山行は、来年1月に予定している冬合宿で行く北アルプス涸沢岳西尾根の偵察を目的としたもの。

10月7日(土)の晩に大阪を出発し新穂高温泉近くの無料駐車場にて仮眠、8日㈰早朝に駐車場から歩き出した。天気は抜群に良かった。

白出沢出合~西尾根の取付きはしっかりと印が付いており分かりやすく迷うことはなかった。

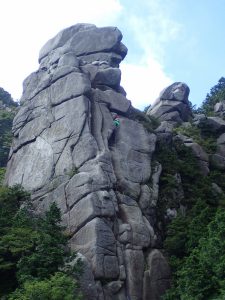

西尾根~蒲田富士までは写真のような感じでやぶ漕ぎの連続。かなり疲れた。

蒲田富士周辺は岩稜帯。

フィックスロープが張ってある箇所が2か所あり、そこと辿ると楽に進むことが出来た。

昨晩の睡眠不足と序盤の藪漕ぎにて体力限界。蒲田富士辺りではすでにバテバテ。

あとひと踏ん張りとこの時は思っていたが、なかなか涸沢岳へはたどり着けない。

ようやく涸沢岳が見えてきた。

涸沢岳を過ぎたら穂高岳山荘はすぐ。

3連休の中日だけあって小屋もテント場もかなりの混雑。

聞くところによると、この日の小屋泊は1つの布団に2人が寝るとのこと。

もちろん奥穂高岳にも登ってきました。

翌日は山荘裏手の白出沢のルートを下山。途中ナナカマドの赤色やカラマツの黄色がとても綺麗でした。

| 山行期間 | 20170930-1001 |

|---|---|

| メンバー | いっぱいいっぱい24名 |

| 山行地域 | 国立登山研究所 |

| 山行スタイル | 遭難対策訓練 |

2017 秋の遭難対策訓練は数年ぶりの文登研にて行うことになりました。

初文登研のメンバーも多く参加し山では紅葉がきっと見頃の季節の富山は立山、剱岳へのアクセスの起点にて総勢24名2日間での訓練となりました。

まずは皆で元気よくラジヲ体操~ はいっ! 1,2,3,4

初日は外壁での訓練。

まずは介助、背負懸垂の訓練

要救助役のメンバーもなかなかの演技力です

色々な場面での対応の変化について情報交換、意見交換しながら技術と知識そしてチームワークを高めていきます

午後のプログラムは渡渉訓練。

先輩会員から渡渉時の注意点やいろいろな方法のレクチャーをうけます

仮想渡渉訓練としてロープを使用しての複数人での渡渉訓練

つづいては、搬送訓練。

まずは負傷者の搬送方法をいくつか簡単におさらいをした後、各チームにて施設内のサーキットトレーニングコースを負傷者に見立てたメンバーを搬送しながら一周。

なかなか皆ガッツがあります

搬送者はどすれば背負いやすいか、また負傷者役のメンバーはどうなれば快適に?背負われるかが背負われて初めてよくわかります。

というわけで初日の訓練は終了し、お風呂と食事タイム。

(夕食後1時間程度GPSについてと、スマホによるGPSアプリの使用についての座学を行いました。)

(座学の後、やっとの自由時間。みんなでプチ宴会)

開けて訓練2日目

で、もちろん朝一はラジヲ体操第一から

はいっ。 1,2,3,4~

元気良く~

各チームにわかれて訓練を行います。

本日も救助訓練です

なかなか資料通りにはいかず皆苦労しております

皆状況に合わせて様々な方法で救助訓練を行っており、本などではよく見かける様な技術(ツール・ギアの進歩等で最近では見かけない?)を実際に使用している先輩方がいたりと、とてもためになる体験ができました。

後輩は知識と技術を先輩は後輩から刺激とフレッシュさを受け取り2日間とても有意義のある内容の訓練になりました。

| 山行期間 | 20170909-10 |

|---|---|

| メンバー | HNd(L)、AbE(L)、Wdz、dTE、kRa、iOk |

| 山行地域 | 北アルプス 錫杖 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

20170909

左方カンテ

party1 – HNd(L)、Wdz、dTE

水量多く取付き手前のテント場までに思わぬ渡渉が。

つっ冷たい。3分も浸かっていないのに脚の感覚が、、、、、

どっど~ん

みえました前衛フェース

雨が降っても大丈夫

ここも水量が多く半分くらいは水が流れています

しかし、若き石敷職人の手によってテント内の床はそこそこ平らで快適に。

本日のルート、左方カンテ。

今回はNPメインということでトレーニングをしてきましたが、さてさてどうなることやら。

いよいよ本番

1ピッチ目。

HNd(L)リード。ビレイヤーは滑るなよっと祈るがそんな事も知らずランニングもまともに取らずガンガン登っていきます。

3ピッチ目。

半分ほど登ってきました。順調ですが、前半の核心部。

ピナクルへの登りこみが解放感というか、高度感が出てきて若干気色悪く、少しもたつくが問題いなく通過

ここからはWdzが交代してリード。

しかもいきなりの後半の核心部。

左っ側にある木を使えば楽に上がれるようだがここはちょっと頑張ってみる

なんせ今日の相棒は、、、、そうでうす「僕の相棒~スパイア~」

出だしの核心部を抜けてもまだまだ続くよ~

ちょっぴり長くいろいろな形状の岩が楽しめるピッチになっている。

少し細かい所もあるが、あちこち向いた剥がれそうなクラックだらけでよく見ればすんなり登れる。ここも面白いピッチである。

ここを登ればほぼ終了

てなわけで後半部も特に難なく楽しんで終了。

トレーニングの効果かNPだけでの登攀でも怖さを感じず無事登頂(?)

小休止の後、懸垂で取付き点まで

途中懸垂渋滞により狭い岩棚部にて、、

岩に向かって反省中? ミ~ン、ミンミンミン。ちょっと遅めのセミごっこ。

party2 – AbE(L)、kRa、iOk

今年度よりMチームにあがり、初めてのマルチピッチクライミング。7月よりHNd(L)のもとトレーニングを重ね本番に挑む。私はBチームを卒業してからフリークライミングばかりしてきたので、全然歩きをしていなかったから、取り付きが辛い辛い。。。みんなになかなか付いていけません。おまけに渡渉では足を滑らしてしまい全身ずぶ濡れ。日頃からやはり体力は維持しておかないとと反省です。テント場についてアタック装備になり左方カンテへ。渋滞していたらと不安がありましたが大丈夫でした。私が1〜3P目をリードで行くことになりました。リードと言っても、先行にHNdpartyが登っているのでそのあとを追う形です。

1P目は、Ⅲ級のルンゼでアップ感覚で上に登ります。プロテクションはほとんど木を使ったように思います。引き続き2P目。2P目はⅣ級のルンゼでクラックにカムを使いながら登ります。次が私にとっての確信のⅤ級3P目。ピナクルからの出だしが、リードだと怖い。。。でも落ち着いて足場を見つけ手を探るといいホールドがあり最後まで登れました。

1P目は、Ⅲ級のルンゼでアップ感覚で上に登ります。プロテクションはほとんど木を使ったように思います。引き続き2P目。2P目はⅣ級のルンゼでクラックにカムを使いながら登ります。次が私にとっての確信のⅤ級3P目。ピナクルからの出だしが、リードだと怖い。。。でも落ち着いて足場を見つけ手を探るといいホールドがあり最後まで登れました。

その後はAbEさんが4〜6P目をリードで行ってくれます。Ⅱ級のバンド状からⅣ+のチムニーから5P目のカンテ状。AbEさんがすいすい登ってくれて、上からトップロープをしてくれるので安心安心。

その後はAbEさんが4〜6P目をリードで行ってくれます。Ⅱ級のバンド状からⅣ+のチムニーから5P目のカンテ状。AbEさんがすいすい登ってくれて、上からトップロープをしてくれるので安心安心。

その後はkRaさんがリード。確信の6P目Ⅴ+。さすがkRaさん、パワーで登ってしまいます。AbEさんと私は、自分たちは抜けられるかどうかと不安になりながら見守ります。AbEさんは横にある木を足に使ってうまく登ります。私もなんとか抜けて、その後スラブを登り上まで行きます。上ではHNdpartyが待っていてくれて、全員で記念写真。とりあえず目標にしていた左方カンテを登ることができてよかったです。

その後はkRaさんがリード。確信の6P目Ⅴ+。さすがkRaさん、パワーで登ってしまいます。AbEさんと私は、自分たちは抜けられるかどうかと不安になりながら見守ります。AbEさんは横にある木を足に使ってうまく登ります。私もなんとか抜けて、その後スラブを登り上まで行きます。上ではHNdpartyが待っていてくれて、全員で記念写真。とりあえず目標にしていた左方カンテを登ることができてよかったです。

最後はみんなで懸垂下降して下山。全てHNdさんがトップで懸垂してくださりスムーズに降りれました。

ありがとうございまいした。

注文の多い料理店:party 1 – HNd(L)、kRa、iOk

2日目はpartyをかえて注文の多い料理店へ挑戦です。早朝3時に起きてヘッドンプをつけて取り付きまで移動し、薄暗く夜が明けてきたら登り始めます。

2日目はpartyをかえて注文の多い料理店へ挑戦です。早朝3時に起きてヘッドンプをつけて取り付きまで移動し、薄暗く夜が明けてきたら登り始めます。

今回も私が始めにリードで行きました。昨日は先行partyについて行くだけだったのですが、自分でルートを探しながら行くことが難しくて、怖くて。。。1P目はほぼ階段状でⅣ級ですが、プロテクションが全くとれないので、なんとか取れないかと探り探りいくので、とても時間がかかってしまいます。昨日左方カンテの懸垂下降で同ルートを通ったはずなのですが、まったく学習能力がありません。

2P目は5.8でテラスからクラックを左上しフェースを登ります。クラックがだんだんワイドになってきて、ジャミングが効かなくなり、体を外にだしてフェイスを上がりたいのだが、外に出すのが怖い。諦めて、クラックに膝を入れて強引にぐいぐいよじ登りました。。。なんとかテラスまで行きビレイの準備をして、登ってくださいと声をかけるが、なかなか登ってきません。1本目に3番のカムを使用したのですが、その回収に時間がかかっているようで、回収不可能なら弁償かと覚悟をしたのですが、なんとかkRaさんが回収してくれました。ありがとうございます。そこからHNdさんにリードをかわります。5.8のコーナークラックはかなりパワフルなムーブが必要で、さすがHNdさん、よくその体勢でプロテクションがとれるなと思います。私は残置してあったカムを使ってしまいました。。。

2P目は5.8でテラスからクラックを左上しフェースを登ります。クラックがだんだんワイドになってきて、ジャミングが効かなくなり、体を外にだしてフェイスを上がりたいのだが、外に出すのが怖い。諦めて、クラックに膝を入れて強引にぐいぐいよじ登りました。。。なんとかテラスまで行きビレイの準備をして、登ってくださいと声をかけるが、なかなか登ってきません。1本目に3番のカムを使用したのですが、その回収に時間がかかっているようで、回収不可能なら弁償かと覚悟をしたのですが、なんとかkRaさんが回収してくれました。ありがとうございます。そこからHNdさんにリードをかわります。5.8のコーナークラックはかなりパワフルなムーブが必要で、さすがHNdさん、よくその体勢でプロテクションがとれるなと思います。私は残置してあったカムを使ってしまいました。。。

最後の2PはkRaさんがリードです。4P目から5P目まで悩んだ末につなげたようで、一気に左方カンテに合流して終わってしまいました。

注文の多い料理店も時間内に無事登ることができてよかったです。マルチピッチはフリークライミングと違い、クライミングのテクニックはもちろんですが、それ以上に、ルートファインでイングとスピードが必要だと感じました。また機会があれば挑戦したいです。

3ルンゼ

party2 – AbE(L)、Wdz、dTE

翌日の3ルンゼへの取付きまでと、岩の状態の偵察に向かう

日は明けて翌日

前日はずっと雲がかかっていて登頂時もピークを拝めなかったが今日はよく見える。

焼岳さん

天気が良くなりそうだ

本日は3ルンゼ。ここを登ります。

滝がいくつかありルンゼ内はびちゃびちゃで嫌な感じ。

AbE(L)さんリードで1ピッチ目を濡れた岩に苦戦しながらも、とりあえず登り始めてみた。

ここで1時間以上の時間を割いてしまいしっかり日が明けてしまった。

しかし、ルンゼは寒い!

なかなか岩がヌメっていてペースが上がらない

沢登りのような感じになっている

やっぱ気持ち悪いのか、敗退した後が残置の痕が見られた

Wdzリードの2ピッチ目。

これはちょっと私には厳しく濡れた岩とランニングが遠くビビってしまい悩みまくった末に無念のA0。1ピッチ目に続きどんどん厳しくなってくる。

しかもここで切り上げ時間が迫りのこり1ピッチを残し敗退決定し、後続が残してきたあちこちのお助けシュリンゲを回収しもって懸垂撤退

憎たらしき。

チョックストーンどもめ。

てなわけで2か月程度のトレーニングで挑んだ今回の山行はまたもや敗退という結果で締めくくってしまった。

確かに岩の濡れ具合は気持ち悪いがやはり実力不足なのか、根性が足りないのか残念な結果になってしまった。

全体的にはやはり本番なので若干取付きまでは時間がかかるが面白く楽しめた内容になりました。

| 山行期間 | 2017.9.4~2017.9.6 |

|---|---|

| メンバー | KIS,SOT,TCH |

| 山行地域 | 槍ヶ岳 |

| 山行スタイル | ピークハント |

9/4前夜発9/5.9/6の槍ヶ岳の参考記録です。

新穂高ロープウェイ駅(5:00)→白出沢出合(6:55)→滝谷避難小屋(8:10)→槍平小屋(9:00)→槍ヶ岳小屋(13:10)→槍ヶ岳頂上(14:00)→滝谷避難小屋(18:25)

2日目の早朝から天気が崩れていくとのことで1日目は早朝5時に出発し頂上を踏んだ後に渡渉が終わる滝谷避難小屋まで降り一泊してから、ロープウェイ駅まで下り帰阪しました。

雲もほとんどない良い天気で頂上から周囲の山々を一望できとても気持ちよく下山後は朴歯焼きと自然薯のとろろごはんに舌鼓を打ちとても楽しい山行(?)となりました。

| 山行期間 | 2017年9月2日(夜)~3日 |

|---|---|

| メンバー | OSM,OKD |

| 山行地域 | 南紀 |

| 山行スタイル | 沢登り |

関西屈指の泳ぎの沢、清閑瀞に行ってきました。車両一台デポで入渓地点の滝本まで車で行ければ良いのですが、今回は車が一台です。出発地点の高倉神社から林道を2時間ほど歩きます。途中で「乗っていきませんか?」と沢ヤさんの車に声をかけてもらいました。思わず「やったー!!」とも思いましたが、入渓前からギアとウェアから沢の臭い(ザリガニ臭!!)を発している我々はさすがに申し訳ないので遠慮させていただきました(親切にありがとうございました!!)。

滝本の橋から階段を降りて入渓。しばらくは歩きです、なかなか水量が増えません。水量が普段より少ないようです。ライフジャケットが暑いです。そして、やたらヌメッてます、めちゃくちゃ滑ります、フェルトのソールでも滑ります。OSMさんはラバーソールで挑んだので、もっと滑ります(笑)、この沢はラバーソール殺しです。

2時間ほど歩いても、泳がねば突破できないような場面に出会いません。それでも不思議な地形や、時おり見える集落(廃村?)、綺麗なナメ(滑る!!)などを楽しみながら歩きます。

泳ぎ無しで終わり!?と思いきや、両岸を壁に挟まれた泳ぎの場面が出てきました!!ここからは泳ぎの連続です。OSMさんは背泳ぎです(むかし田んぼにこんなエビがいたような・・・)。OKDはカエル泳ぎ(あまりに下手なのでカエルに怒られそうです)。

泳ぎに疲れたら空を仰ぎながらプカプカ浮いて休憩です。流れが遅いので浮いているだけではほとんど進みません。体が冷えたら岸に上がって日向ぼっこ。楽しすぎる!!

2時間以上は泳いで、最後は少し歩いて(滑ります!!)神社前に到着、水量が多ければ倍ほど泳ぐ事になるのでしょうか?水量の多い時にまた来たいと思います!!

(行動記録) 07:00 高倉神社 → 09:00 滝本 入渓地点 → 13:50 高倉神社前

| 山行期間 | 2017年8月17日(夜)~20日 |

|---|---|

| メンバー | SKD TYK |

| 山行地域 | 北アルプス剣岳 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

先月7月の北岳バットレスに続いてまたもや雨にやられました。今年はなかなか思うようにいかない。

予定では2日目に八ツ峰(下半部上半部の両方)、3日目にチンネ左稜線というかなり魅力的でありドキドキする山行計画であったのだが、結局は2日目は八ツ峰を諦め長次郎谷を上り詰め、そして北方稜線へ。そこから剱岳山頂。その後別山尾根を下って劒沢へというコースになってしまった。

1日目、朝いちばんの立山駅からのケーブルカー/バスに乗り室堂へ。室堂で早速雨具を着込む。やれやれ先が思いやられる。劒沢にて小屋のスタッフさんから長次郎谷の雪渓の状態などの情報を仕入れた結果、この日は劒沢キャンプ場泊まりとした。外は雨が降ったり止んだり。明日の八ツ峰はどうかな~と思いつつ就寝。

2日目、朝まだ真っ暗の中出発。この時点でもう翌日の悪天候は予想されていたため当初の予定を変更。3日目のチンネ登攀は諦めていた。そのためテントは劒沢キャンプ場にデポ、アタック装備にて出発である。この日の予定の八ツ峰も取付きまで行って判断しようとのことであった。雨はやはり降ったり止んだり。八ツ峰Ⅰ・Ⅱ間ルンゼに到着、試案の結果とりあえず八ツ峰下半部はパス。熊の岩まで行こうとなった。前方はガスっており視界が悪い。熊の岩に到着しても、すぐ近くであるはずのⅥ峰フェイスがガスで見えない。これではダメだとなり、結果そのまま長次郎谷を北方稜線まで上り詰めることとなった。残念ではある、しかし今年の5月の春合宿でこの長次郎谷を上り詰めて劒の山頂を目指した時は、劒沢キャンプ場を出発して30分もしないところで悪天候のため引き返しており、今回そのリベンジが出来たと思えば一歩前進という考え方も出来る。

劒の山頂までの北方稜線歩きも雨が断続的に降り続いている中では油断のできない場所であった。ガスっていて視界不良、もし天気が良く視界が開けていたらどんなに素晴らしい景色が見れただろうと思う。もう一度その景色を見にここには来なければとその時思った。

劒の山頂でもやはり展望なし。しかし雨はほとんど止んでくれていた。山頂には別山尾根から登ってきている登山者が多くいた。下山は我々も別山尾根から。リーダーのSさんは別山尾根を歩くのが今回が初めてだとのはなし。バリエーションルートを使ってこれまで何度となく劒には来ているが別山尾根は初めて…さすがである(笑)。別山尾根を下山し、高度が下がってくると晴れ間が見られるようになってきた。しかし振り返り劒山頂の方へ眼を向けるといちめん雲の中。劒山頂は雨か曇りか。劒沢キャンプ場に到着しデポしていたテントなどを回収。リーダーの判断でもうひと頑張り、雷鳥沢のキャンプ場まで行こうとのこと。私にとってはこの剣沢キャンプ場からの登り、劒御前小舎までの登りが今回の山行で一番つらかった。シャリバテかなーと思う。行動食を今後再考する必要性を感じた。

今回の合宿はそういった山行であった。今回行けなかった八ツ峰、そしてチンネ。今後もちろんリベンジである

| 山行期間 | 2017/8/27 |

|---|---|

| メンバー | DTE(CL),MSD(SL),TRN,TKD,WDZ,KRA,TYK,SOT |

| 山行地域 | 御在所藤内壁 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

今回は八名の参加、三名は前日からの泊り五名は前夜に現地に入る。

4:00

日曜の前尾根は混雑することが考えられ三時起き、四時出発となる。

まだ暗い登山道をヘッドライトで照らしながら慎重に歩く、取りつきに到着した時点でもまだ日は昇っておらず明るくなるのを待った。

待っている間にも数パーティーが時をおかず来られ、リーダーの判断で早めに起床し早く行動することで一番に岩に取りつくことが出来た。

私達、八名は四パーティーに分かれ登り始めた。最初のパーティーが五時過ぎより登りだした。私は最後だったのでその後一時間強、待つこととなった。

この前尾根は去年Bチームの時に一度、先輩方に連れてきてもらった。しかし、その時は全く登れず、カラビナ、スリング、はてはロープまで持ちなんとか引き上げてもらい登りきったという悲惨な思い出があり、否が応でも待っている間に去年の記憶が蘇り心臓が恐怖で高鳴る。夏合宿のために岩のトレーニングもした、今年こそはとの思いを胸に参加したのだからと自分に言い聞かせる。

6:20

私たちの順番がきた去年は木登りというルートだったが今回は正面のノーマルというルート。大き目の岩を乗り越えなければならず、できる自信がないと今回ザイルパートナーを組んでくれる先輩に告げたが「いける、いける」との軽い返事。

しかし登りだす前に足をここにかけここを手で持てば上がれるからとアドバイスをくれた。

実際、そのように登ると想像以上に簡単に登れ、自分は登れないという暗示が少し解けた気がした。

待ち時間もありゆっくりと登っている間に日は完全に昇り、伊勢湾を見渡す素晴らしい眺望を拝むことが出来た。朝はひんやりと涼しかったが徐々に射すジリジリと熱い日差しに汗が噴き出る。

幸い、私たちの後ろのパーティーが三人だったので後ろから追いつかれ、せっつかれることがなかったので焦ることなく登ることが出来た。

半分と少しまで先輩がリードしてくれていたが今回は例会であり新人の育成のためにもリードを練習してみたらと声をかけてくれ初めてリードさせてもらうこととなる。

セカンドのビレーを教えてもらい初めてリードで登る。

カムは回収することはあっても自分でセットしたことはなく、見よう見まねで使い何とか登り支点を作りビレーをした。

先輩が上がってこられ指導を受ける。

まず、私がセットしていたカムの方向は力がかかるとすぐに外れてしまう、力がかかる向きを考えること。

そしてセットする場所もハの字や逆ハの字では奥に入り込んで取れなくなったりすること、カムのサイズ選びも重要で大きすぎても小さすぎてもだめなこと、カムに直接ロープをかけるとカムの揺れが大きくなり移動してしまい外れやすくなってしまうなど。

なぜダメなのかを根拠づけて説明してくれることにより非常に理解しやすく、今後も忘れることはないと思った。

また、セカンドをビレーする際もやみくもにセットするのではなく自分がビレーしやすい位置や高さを考えること、ATCからでるクライマーのロープの向きを考えるように教えてもらった。

それまではATCの向きが悪く負荷がかかっており、ロープを引っ張るのに腕がパンパンになり登ってくる速度に追いつかなかったが指導してもたった後はスムーズにロープを上げることが出来た。

最後の一つ前には両足を突っ張って登らなければならないところがあった。

去年の記憶が蘇る、ここは本当に全く登れずロープを掴みジタバタしながらなんとか登りきった場所だ。

ここでは先輩にリードを変わってもらう。難なくスルスルと登って行かれる。

その手の位置、足の位置を記憶し自分もチャレンジする。足を突っ張り手を放すのが怖いでも体を壁につけると以外に安定しカムも回収できなんとか登り終えることが出来た。

11:15

P3まで終了。

先の先輩パーティーが櫓(P2)を登っている。

最後近くにある大きな岩をのっこすところで手間取ってはいたがうまく乗り越えられる。

リードであんなところを登るなんて私には絶対無理だ。そもそも、去年私以外のBチームのメンバーは皆櫓を登ったが私は精神的にも、技術的にも恐怖心を払拭することが出来ず辞退させてもらっていた。

今回も目の前にそびえる高い岩の塔におじけづき「やめときます」と口走ってしまう。

しかし先輩がリードで登ってくれ、さらに私の後ろからも登りアドバイスをくれ更に無理な時は上に上がり引き上げてくれるとまで言ってくれ、意を決し登ることとなった。

最初はなんとか登ることが出来てもネックの大きな岩は持つところがなく足をかけるところもなく色々試すも全く登れず。ぞの時点で焦り、恐怖心がムクムクとわいてくる。

怖い、怖い、と思っていると私の直後を登ってきてくれていた先輩が足を少し上げることとで岩の持てる部分があることを教えてくれ、それを持ってからは記憶がないほど慌てていたのだと思うが何とかのっこせ櫓を登り終えることが出来た。

後ろに先輩がいてくれるという安心感で登ることが出来たのだと実感した。

12:00

下山、御在所岳は人気の山のようで沢山の登山者とすれ違う。

下山中、右に大きな岩壁がそびえておりそこは中尾根やバッドレスというところなのだろうか。そこを登っていくクライマーに羨望の眼差しを向ける。いつか私も登ってみたい。

13:30

テントを撤収し駐車場まで下山完了。

その後、入浴、食事を終え帰阪した。

今回、岩登り例会に参加でき非常に多くのことを学べ、身に付けることが出来た。そして、去年登れなかったトラウマを払拭し、自信に変えることが出来た。

本当に充実した実りの多い例会だった。

参加、指導して下さった先輩方々、企画、手配してくださったリーダー、ありがとうございました。

SOT記