アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ! 大阪府山岳連盟所属

| 山行期間 | 2026/2/22 |

|---|---|

| メンバー | TKD DTe |

| 山行地域 | 南紀 楯ヶ崎 |

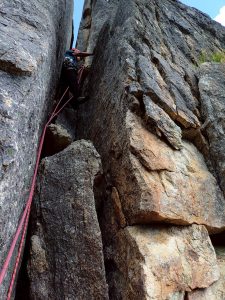

| 山行スタイル | スポートクライミング |

一度行ってみたかった冬のエリア

柏木〜大台ヶ原の山道を行き大阪から4時間ほどかかりました。TKDさんは車酔いしました。

楯ヶ崎観光駐車場から遊歩道を降りて、三国合同エリアの看板に従って海岸に降りると、満潮のため左手に位置する岩場に行くことができず、怖いトラバースで三国合同エリアにたどり着きました。

分かってはいましたが、コンディションは、暑すぎです笑

めはり寿司はお好き?5.9★★

1ピンまでが核心なのに、ノープロでもし落ちたら大惨事なのでプリクリ、微妙な完登。

シーモンキー5.10b★

TKDさんはOSしましたが、DTeはできなくてトップロープで練習。うすかぶりで悪い足を上げるムーブでした。

これも1ピン前で落ちれるけどビレイアンカーがありました。(ビレイアンカーはリボルトされてないので、激落したらだめです)

この後TKDさんは有名ルート、パーフェクトブルーの取り付き偵察に行きましたが、アプローチ厳しすぎで戦意喪失。

また気合いをいれて、出直しましょう?笑

分かってはいましたが、熊野灘は厳しいところでした。そして太陽はクライミングの敵。

三国一の美女5.10d★★

TKDさんが完登できなかったので、最後にトップロープでやってみましたが、めちゃ難しいように思いました。

他に、長いトラバースのスラブがありますが、気合いが足らなすぎて取り付かず。

三国合同エリアは花崗班岩という岩で、暑かったのもありますが水疱ができるほど指皮消耗、シューズもずるずる。暑かった、痛かった…

ほんとに何も登ってないですが、あんまり気軽に取り付けるエリアではなかったので、行ってみることができてよかったです。ありがとうございました!

また、主要部分はリボルトされていました。本当にありがとうございます。

| 山行期間 | 1/2夜~4 |

|---|---|

| メンバー | MZN、TNK、MTM |

| 山行地域 | 八ヶ岳 |

| 山行スタイル | アイスクライミング |

裏同心ルンゼ・中山尾根を予定して1/2(金)大阪を出発。

夕食時、裏同心ルンゼ・中山尾根の打ち合わせで盛り上がり

いつもどおりの深酒後、八ヶ岳山荘の仮眠室で就寝。

翌朝、赤岳山荘まで車で上がり準備中アクシデントが発生。

MTMの冬靴のファスナーが破損。

敗退の可能性も考え、とりあえずテーピングをグルグル巻きで赤岳鉱泉まで様子見。

進んでみて積雪状況などで染みこみそうなら即敗退と皆で相談して予定通り裏同心ルンゼへ進むことにした。

F1に向かって取付きを進んでいると後ろからすごい早さで追い抜いて行くパーティが、

なんと去年にも醤油樽の滝でお会いした元会員の大先輩(HSさん)でした。

HSさんパーティとはF1からご一緒させて頂き、色々な事を教えてもらいながら楽しく登れました。

時期も遅く雪で埋まっていたのも有り、難しいところも無く楽しく登攀する事が出来た。

その夜、明日はどうするか皆で打ち合わせして強風予報の為、下山する事に決めた。

久しぶりの高山で、歩きのトレーニングもあまり出来て居なかった為、皆のスピードについて行けず待って貰う事が多々あったので反省点の多い山行となったが楽しかった。

HSさん色々とありがとうございました。

次回何処か一緒に行きましょう。

MTM

| 山行期間 | 12月12日(金)夜~14(日) |

|---|---|

| メンバー | SGY, DOIA, ABE, SZK, ICKS, ICKH, DOIS, TKH, HJR, OOM, KNI, YSDR, AKS |

| 山行地域 | 両白山地 |

| 山行スタイル | 雪山登山 |

MB合同例会で、野谷荘司山に行きました。

テント泊予定でしたが、1日目夜より天候が大きく崩れる予報だったので日帰りとなってしまいました。

前日夜に大阪発。道の駅白川郷で仮眠。

翌朝、雲一つない快晴のもと、鶴平新道登山口より登山開始。

Bチームにとっては初の雪山です。諸先輩方から色々とアドバイスをいただきながら登っていきました。

先行パーティがいたため、当初はトレースがあったのですが、先行パーティに追いついてからは、ラッセルと藪漕ぎが始まりました。ここでも、色々とアドバイスをもらいながら登っていきますが、かなりきつかったです。

途中からはワカンを装着して登りました。

延々と続くように感じていたのですが、稜線に出ると素晴らしい景色が広がっていました。北アルプスまで見える素晴らしい景色の中、稜線上を歩くのは気持ちよかったですが、雪庇や左右の急峻な斜面を見るとちょっと緊張もしました。

頑張って登って行きましたが、撤退予定時刻の13時となりBチームのメンバーにも疲れが見え始めたので、頂上を踏まずに撤退となりました。

下りは斜面から雪がはがれて落ち葉などが露出しているところなど、とても滑りやすい状態のところもあって注意しながら慎重に下っていきました。

無事に下山した後は、駐車場にテントを設営して夕食を食べました。

疲れて冷えた体には、温かい鍋料理はメチャクチャおいしかったです。

雨が降る前に撤収して温泉に入り、道の駅白川郷で再度宿泊して、翌朝帰阪となりました。

今回の山行で教えて頂いたことを、2週間後のBチームの冬合宿で活かせるように頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。

(AKS記)

<行動記録>

馬狩周辺駐車地6:40→鶴平新道登山口7:00→稜線最高地点12:50→鶴平新道登山口15:40→駐車地16:00

| 山行期間 | 2025,11,21夜〜24 |

|---|---|

| メンバー | NGS, MTU, DOIS, HJR, DOIA |

| 山行地域 | 北アルプス 立山連峰 |

| 山行スタイル | 積雪期アルパイン、縦走 |

立山へ冬合宿に向けてのトレーニングに行ってきました。

11/22(土) 【龍王岳東尾根】

始発8時40分。

ケーブルカーが整備工事のため、立山駅から室堂まで直行バス。乗り換えなしのストレスフリー。

また前日の降雪による除雪作業で遅れるかもと懸念していたが定刻通りに発車。

室堂で不要な物をデポ。アタック装備で出発。なんだかんだで時刻は10時半。かなり時間を食った。

一ノ越に着いたのは12時。

行程を考えると東尾根末端から取り付くのは時間が…トラバース気味に極力下りすぎない様にⅠ峰手前から取り付いた。

Ⅲ峰手前(?)の岩を乗っ越す場面で念の為ロープを出した。ビレイ支点はカム1番と2番でとった。15mほど登り、ピナクルで終了点。

そのあとは雪稜をダブルアックスで登り龍王岳頂上。

一番に上がったMTUさんがうぉーっと雄叫びを上げている。何事かと急いで登りきると、そこには絶景が広がっていた。

雲海が一面に広がり、雪を被った峰々がポッコリ浮かんでいる。

青空とのコントラストがとても美しかった。

室堂に戻り、デポした荷物をピックアップ。水をプラティパス2リットル、ナルゲンボトルに満タンに入れて泊地の雷鳥沢キャンプ場に向けて出発。

途中、やはりヘッデンになった。

テントを幕営し、夕食の準備。今夜はキムチ味噌鍋。お腹ペコペコだったのでガツガツと食べまくった。

寝る前のトイレは携帯トイレ使用。

11/23(日) 【雄山〜富士ノ折立】

昨夜のキムチ鍋の残りにご飯と卵を入れて雑炊。あったまるー。

準備を素早く済ませ雷鳥荘へ。トイレをお借りしてホッ。

再度準備を整え、雄山へ。昨日に続き、足が重くて辛い。高山病なのか体力不足なのか…たぶん体力不足。

標高を上げるにつれ昨日と同様、風が強くなってきた。雄山頂上手前からは時折り吹く突風に負けじと足を踏ん張った。

建物の下に入り休憩。

取り敢えず、大走り分岐まで行くことにする。雄山を越えると先程までの風が少し治ってきたが、ピッケルを持つ右手がとても冷たかった。久しぶりの感覚。グー、パー、グー、パー。

大汝休憩所も雪に埋もれている。出発前の火曜日から金曜日までの降雪が85cmあった。累計で150cm。

当然ながらスキーヤーやボーダーが多く、初日にはつるんとしていた山肌は今となってはシュプールだらけ。颯爽と滑る姿はとてもカッコ良し。サングラス姿もやはりカッコ良し。

富士ノ折立を越えて大走り分岐に到着。時間は12時前。

まだ時間は早いがこのあとのお楽しみのため、大走りから下山することにした。

13時雷鳥沢キャンプ場着。暖かいので外で宴会開始。

各々持参したお酒で乾杯!!私は専らビール派です。

本日はNGS鍋。豚の角煮が入るラーメン鍋。めちゃくちゃ旨し。ご馳走様でした。

お腹いっぱいのあとは本日のメインイベント雷鳥荘の温泉!大窓からは大日岳が一望できる。眺め、泉質共に素晴らしい温泉。ポカポカじゃ。

喫茶室でコーヒーを飲んでまったり。たまにはこういう山行も良し。

テントに戻りポカポカのうちにシュラフに潜り込んだ。

11/24 【雪上訓練】

朝食はMTUさん特製麻婆麩。

麻婆のピリ辛味が食欲増し増しで良し。朝からおかわりもいけたくらい。ご馳走様でした。

テントを必死で片付け本日も雷鳥荘へ。またまたトイレをお借りする。ありがたや。

朝の雷鳥荘までの歩き13分が今回の山行の核心と言っても過言ではない。

雷鳥荘を越えた斜面で雪上訓練。

ビーコン捜索、肩がらみなど一通りして室堂へ。

空を見上げるとどんよりした雲が広がっている。今日から下り坂予報。

運良く土曜日、日曜日と2日間はとても良い天気だった。

冬合宿に向けて良いトレーニングになったと思います。

あとは歩荷しなきゃ…

| 山行期間 | 2025年10月12日 |

|---|---|

| メンバー | Dte YMO |

| 山行地域 | 瑞牆山十一面岩末端壁 |

| 山行スタイル | マルチピッチフリークライミング |

瑞牆3日目。晴れました

(2日目は雨でカサメリ沢に行きました)

十一面岩末端壁 調和の幻想 5.10a/5ピッチ 145m

(1P目) 5.9+ 25m Dteリード×

右のフレークで露出するのがこわくワイドで6番を上げていく作戦でしたが、いきなり6番でフォールしてしまいました

そのあとダブルロープでテンテン、グダグダのクライミングで、ビレイヤーの方が大変。大苦戦しました…

(2P目)5.8 20m YMOリード OS

出だしがワイドで、その上が緩傾斜の浅いコーナークラック。難しいですが、乾いていたのはめずらしいそうです

(3P目)5.9 20m Dteリード ×

細いクラックでプロテクションを取っていって、右に見えるボルトの方へ移って行くピッチ。ボルトに移る前に、テンション。ボルトにクリップしたあとも、テンション。最後の一手を出せず、テンション泣

弱さしか出ない…(涙)

(4P目)5.10a 30m YMOリード OS

技術的核心と言われる、木登り~スラブのピッチです。スラブグレードの10aです。YMOさんは快適そうに登っていきました。

(5P目) 5.9 45m Dリード × →Yリード FL

ここで後続パーティに先に行ってもらって、その間に優柔不断タイムを確保しました。

どうしましょう…

(YMOさんはベルジュエール登れてるから昼寝)

精神的核心と言われている、長くてランナウトするピッチらしいです

せっかく6番カムを2個担いできたので、行ってみることにしました。

結果は、あえなく序盤敗退でした。最初が特大フレークでワイド。1個目の6番を捨てる前にメンタルが崩壊してテンションし、あっさりYMOさんに交代をお願いしてしまいました。もう1個持ってるのに泣

なんじゃそらー

でもありがたくフォローさせてもらうと、ガイドブックに書いてあるとおり、すごいルートでした…!

巨大な宿題をありがたく持ち帰ります!!

YMOさんも、楽しんで登っていたようで良かったです。

(使用ギア) キャメロット#0.2~4,6/2セット #5 ハーフロープ50m×2 アルパインヌンチャク、ルベルソ等

懸垂3ピッチで着陸。時間が少しあったのでYMOさんの「春うらら(1P目)5.11b☆☆☆☆」感謝を込めてビレイ。

3日間瑞牆で登らせていただき、ありがとうございました!!

| 山行期間 | 10/9(夜)~10/10 |

|---|---|

| メンバー | Dte,YMO |

| 山行地域 | 瑞牆山 |

| 山行スタイル | マルチピッチクライミング |

瑞牆山 十一面正面壁 「ベルジュエール」。

国内を代表するマルチピッチの一つと言われる名ルート。

死ぬまでには絶対に行きたいと思っていた憧れのルートだった。

でも5.11台、しかもクラック要素のあるマルチに行くなんて夢のまた夢だと思っていた。

それから3,4年。

様々な技術が求められるこの素晴らしいルートを、入会から4年間の集大成として行ってきました。

以下、記録

天気の関係で1日早く出発することになったのだが、バイトがあったため大阪出発は24時になってしまった。

10/10

瑞牆の駐車場に朝06:30到着。翌日に延期することも考えたが話あいの結果、明日の天気予報が悪かったためそのまま強行。

仮眠なしで07:00駐車場を出発した。本気マルチなのに不安しかない。

今年のGWに「山河微笑」に行っていたため、アプローチは迷うことなく1時間ほどの歩きで08:00に取りつき到着。

数か月前、見上げるだけだったコイツを今から登るんだと思うと、緊張した。

09:00登攀開始。

「ベルジュエール」10p/5.11b

1p目 5.11b

いきなり核心ピッチ。内容は垂直・スラブ系のボルトルート。

大人気ルートだけあり、このピッチだけでも星がつけられるような楽しい内容だった。核心が複数あり、初めから最後まで気が抜けない。ただ、ボルトは新しくきれいで、間隔も良心的なため安心してクライミングに集中できる。

苦手な垂直系だったが、落ち着いて一撃することができた。これほどうれしいことはない。

フォローのDteさん。荷物を持っていただいているので要所で1/3システムによる補助などもしながら。

今日は長いので。体力温存。

2p目 5.10a

1p目を登ることが出来れば、あとは5.10台前半に落ち着く。

だが、油断してはいけない。2p目は精神的核心ピッチ。

小ハング下のスラブをトラバースしていく。

核心部の支点は半分しか刺さっていない、下向きのハーケンで非常に緊張する。

このピッチも最後まで気が抜けない。激辛。

ちなみに下向きハーケンは落ちれば間違いなく抜けると思いきや、何人もの墜落を止めている伝説のハーケンらしい。

かといって落ちたくはないけどな。

3p目 5.8

Dteさんリード。

スラブ系の短いピッチ。2p目とつなげて登られることが多い。

3p目をリードするDteさんとその後ろで「泉」5.12d R?をリハーサルをするクライマー。

ここは魔境です。

4p目 5.9

40mと長いピッチ。とはいっても下半部はほぼ階段。

上半部は写真の左壁に走るワイドハンド~オフフィンガーサイズを登って、「シロクマのコル」にでる。

核心部は傾斜が強く、ふつうに悪い。

シロクマのコルからは歩いて下山できるので、途中敗退はここから。

コルからは次に登る5ピッチ目が見える。

ベルジュエールといえばこれ。ベルジュ5p目にあたる有名な「大フレーク」。

そしてその左に走る「アレアレア(10p/5.12b)」と、さらに左には「千日の瑠璃(7p/5.14a R/X)」。

実在してたのか...。と思うほど遠い存在な課題たちが今、目の前に。やっぱり瑞牆は魔境。

5p目 5.10a

ベルジュエールのハイライト、「大フレーク」。

ワイド登りとレイバックで登る。このピッチのために5番カム1個を持って行ったが、4番2個あるならいらなかった。

どっちにしても上部はランナウトする。ここはグレード通りに感じた。楽しい。

6p目

7p目のチムニー基部まで簡単なトラバース。

7p目 5.8

精神的核心ピッチその2。ほぼノープロのチムニー。

意味のない低いところにあるリングボルトが有名。いちおうクリップしたが、意味はない。

上部のCS越えが核心。

8p目 5.10b

カタカナの「イ」を逆にしたような形から「逆イの字クラック」と呼ばれている。

短いチムニーを登った後、悪いスラブを登って逆イの字の部分にとりつく。

核心部はしっかりムーブがあり面白い。部分的にハンドジャムがバチ効きするが、これまでの登攀で消耗していたようで、かなり必死だった。

強引に登ってしまった。

9p目

ほぼ歩き。「肩の広場」まで登って終了。もう山頂が見える。

10p目 5.8

最終ピッチ。Dteさんがトライ。

グレードは低いが、出だしがかぶり気味でワンポイントの強度が高い。

そのあとカムを足元にして一箇所悪いスラブをこなすと、山頂にでる。

ここまでの疲れもあった中で、見事OS。すんなり登られていたが、フォローしてみるとふつうに悪かった。

ナイストライ!!

16:30、トップアウト。三畳ほどの山頂につくと眼下には雲海が広がっていた。

富士山と小ヤスリと雲海。ここは天国か?

満足するまで写真をとったり、完登の余韻にひたった。日没が迫っていたが、だらだらしてしまった。

17:00前、下山開始。

山頂の支点から10mほど懸垂し、肩の広場に降りる。

が、回収時にロープをスタックさせてしまったので、もう一度10p目を登る羽目になった。

肩の広場からは歩きだが、落ちたらアウトなので慎重に。

樹林帯に入ったところで、ヘッデン行動となった。

巨岩のトンネルを潜り抜けると、複数回のfixロープの懸垂と歩きで急なルンゼを下る。

暗闇とガスで戻れるか不安だったが、見覚えのある2つの岩屋に合流でき、それを頼りに18:30頃取りつきに戻ってこれた。アプローチや下山は「瑞牆クライミングガイド」要参照。

駐車場に20時頃下山。

二日目はよれよれでモツランド、三日目は調和の幻想に行きました。

長くなるので、とりあえず割愛。

雑感

大きなトラブルもなく、各々が全力を出し切れた大成功の山行だったと思います。クライミングのトレーニングはもちろんですが、夏の間に歩荷していたのが大きかったと感じました。GWに行ったときは体力がなさすぎてヘロヘロでしたが、今回は最後までもちました。言い訳無用。山屋は歩荷するべし。

ベルジュエールはそれぞれのピッチの内容、質、ロケーション、どれをとっても最高だった。

次の憧れのために名張や蝙蝠で修行して、また登りに行きたいと思います。

しんどい山行だったと思いますが、お付き合いいただきありがとうございました。

使用ギア

シングルロープ70m(60mで可)、カム#o.2、#0.3~4×2、#5、クイックドロー×8、アルパインヌンチャク数本、グリグリ、ルベルソ、ナノトラクションなど。

今回の登攀時間は7時間半。

だけど某アルパインクライマーペアは20分で登ったらしい。

ほんとうに同じ人間か?

| 山行期間 | 9/21 |

|---|---|

| メンバー | MTU HJR YMO |

| 山行地域 | 大台ヶ原 |

| 山行スタイル | 大滝登攀 |

ずっと行きたいと思っていた大台ヶ原 中の滝に行ってきました。

中の滝は西大台調整地区にかかる落差250mの大滝。

登るのに時間がかかるので全員、前日までに講習を済ませておいた。

朝04:30起き、5時過ぎ駐車場を出発。途中まではサマコレと同じ一般道を行く。

シオカラ谷の橋を過ぎたところで一般道をはずれ、滝見尾根を下る。

はじめは紛らわしい踏み跡もあったが、下るにつれて明瞭になりピンクテープもでてきた。

滝見尾根からの中の滝。いままでの大滝とはスケールが違う。ほんまに登れるんか?という感じ。

滝見尾根を下りきって、東ノ川に降り立つ。

滝取りつきまでは巨岩帯を行くのだが、ヌメリが酷くひやひやした。

思いのほか時間を食った。

中の滝のとなりにかかる、難しいと噂の西の滝。

滝の登攀だけでなく、登り終わったあとには厳しいゴルジュが待ち構えているらしい。

すごいな大台。

08:20登攀開始。滝の右側から取りつく。

1~2P目はMTUさんリード。1P目は泥にまみれたジャパニーズアルパインなピッチ。

山でのクライミングの強さはフリー力だけでは測れないと改めて思った。

今回はほぼ全ピッチ50mいっぱいロープを伸ばした。

2P目は快適なクライミング。

3~5P目はHJRさんリード

なかなかのランナウトで3p目をリードするHJRさん。

5.7以下のクライミングだが、見てるほうは怖かった。

最近、快適なクライミングばかりしすぎだな。と思った。

3p目を終えるとコンテで少し登って「大テラス」へ。

大テラスはロープを外せるくらいでかい。あと水風呂(滝の釜)がある。

中の滝名物、水風呂。パンイチ2名、フル〇ン1名で入浴。

ロケーション最高。なにより壁のど真ん中でセルフも取らず、素っ裸で入浴できるのが面白い。

4p目HJRさんリード。よくおぼえていないけど登り終えると「八畳テラス」。

で昼寝するMTUさん。セルフくらい取ってください(笑)

5P目はクラックが走る凹角。

立体的なムーブで面白かった。終了点に着くとコンテで少し登ってテラスへ。

そのテラスにも水風呂があった。クールダウンと称して全裸で飛び込むお二人。僕はもういいです。

6~9P目はYMOリード。

上部壁は傾斜が強いため滝右側の藪を登るのが一般的。

例にもれず、藪に突入した。

6、7p目

急斜面の藪漕ぎ。クライミングシューズで蹴り込み、ササヤブをつかんで登る。

シューズがかわいそうだった。

8P目

クラックを登って、踏み跡をあるく。

この滝の岩はおおむね硬く安定していたが、藪に点在する壁は脆く気を使った。

9P目

高度感を感じながら落ち口へトラバース。

すごい高度感できもちいい。

落ち口に16時ころトップアウト。

落ち口からは登山道に合流して歩いた。

落ち口から駐車場までは一時間半くらいで無事下山。

今回は一般的な乾いた右壁を登ったが、もし次の機会があれば水線突破もやってみたい。

もの好きな計画にお付き合いいただき、ありがとうございました。

装備

ハーフロープ50m×2、カム#0.3~2×2、#3、ナッツ、アルヌン、ハーケン、ハンマー

アプローチシューズ、クライミングシューズなど

終了点は1ピッチを除き、カムか立木で作成した。

終了点用にカム2セット持って行ったが、右壁の登攀ならそんなにいらなかった。

ハーケンは未使用。

| 山行期間 | 2025/8/26 |

|---|---|

| メンバー | YMO,MTM,MZN |

| 山行地域 | 北山村 |

| 山行スタイル | 沢登り |

まだまだ暑いので沢登りに行ってきました。

前日に移動し、じゃばらで有名な日本唯一の飛び地、北山村にやってきました。

ライフジャケット、ウエットスーツを着て思いっきり泳ぎ、夏を満喫する沢登りになりました。

泳ぎあり、登攀ありの盛りだくさんの沢登りでした!

今回の目標は「まぼろしの滝」を目指して遡行しました。

帰りは、近畿自然歩道を歩いて帰るのですが、そこに上がるまでが一苦労…

フェルトソールにチェーンスパイクを履いて林道まで上がりました。

上がってしまえば、楽ですがそこまでが大変でした。

沢シーズンは短いようで長いですが、また行けたらと思います!

| 山行期間 | 2025/8/30~8/31 |

|---|---|

| メンバー | MTU SZK ICH DOIA DOIS HJR TNK |

| 山行地域 | 大峰 |

| 山行スタイル | 沢登 |

初めての沢泊

泉州に入って8年目。

毎年いつの間にか夏が終わってしまい沢泊する機会がなかったので今年は沢泊をしてみようと企画

なかなか良い沢が見つからず、良い沢を知らず神童子に行く事になった

沢泊が体験できれば沢はどこでもいい

前回行った時は赤鍋までしか行かなかったのでその先が楽しみだ。

赤鍋の見るからにツルツルののっぺりした壁を残置のハーケンにかかった古びたシュリンゲを掴み進む。

滑りそうで怖いが全員無事に通過

登った上から釜までスライダーができている。

さすが若者は滑ってみたいと飛び込む

そしてまたツルツルの壁を再度登っていた。

所々、泳ぐ箇所も出てきて面白く釜滝まで進んだ。

今回の計画は犬取滝まで行き、抜ける計画。

誰かが、釜滝で休憩中。ここで泊まる?と言い出した。

一気にみんなそんな気持ちになる。

炎天下の中歩いて下山の事を考えるとみんなそうしようとなった。

釜滝の上でテント敵地がありそこで一泊

釣り師2人がいわなとあまごを釣ってくれたので、みんなでそれを1口ずついただいた。

釣りたてのあまごといわなはとてもおいしかった

帰りは昨日スライダーで遊んだ場所からみんなスライダーして下山。

暑くなく涼しく下山。

楽しいだけの沢で夏を満喫した山行でした。

皆さんありがとうございました

今年の夏合宿は、焼岳から槍ケ岳まで縦走し槍の西壁から小槍、曾孫槍、孫槍を登攀という5日間の計画。

8/12大阪を出発。前日からの大雨の影響で上高地までのバスが運行不可。焼岳登山口までは行けそうだとことで出発したものの

登山口へ上がる道も通行止めが判明。車で走りながら色々考えた結果。あかんだな駐車場に向かい上高地までのバスが復旧出来れば逆走で槍から焼岳を目指す。

バスが動きそうになければ新穂高温泉にバスで向かいロープウエーで稜線まで上がる。夜のうちに下山連絡者にはロープウエーで行く選択を伝える。

8/13 4:00に起きバスの状況を確認したがやはり復旧はいつになるかわからないとのことで、平湯バスターミナルまで歩いて6:00発のバスにのりこむ。

新穂高温泉のロープウエーにつくとすでに50人ほど並んでいた。ロープウエーは8:00運行開始で臨時便が出たので9:00に西穂ロープウエー駅に到着。

ここからだと穂高山荘まで10時間。まずは西穂山荘まで上がる。「すごい荷物ですね。」とかなりの人に言われてしまう。

西穂山荘~独標~西穂高~天狗のコル~ジャンダルム~奥穂高岳~穂高山荘18:30到着

かなりしんどかった。脚が何回もつってしまい何回も待ってもらった。、そろそろお酒も辞めないとヤバいなと真剣に思った。

幕営し食事をすませ、さっさと就寝。夜と朝の食材は私の分を使てもらって翌日の荷物を軽くしてもらった。

8/14 3人とも寝不足もありかなり疲れてるので6:00起床とした。7:30出発。

穂高山荘~北穂高岳~大キレット~南岳~大喰岳~(猿が稜線で花を食べていた)~槍ヶ岳山荘17:00到着

(途中のキレットの下りで、小さな石を一つ転がしてしまいそれがかなり大きな石まで転が

ってしまいヒヤリハット。)

到着後、小槍までの下見に行く。すごいガレガレの沢筋をかなり下らないと行けなさそう。かなりヤバそう。

小槍と言いながらかなりデカいし、心配しかない。

不安だらけの偵察を済ませて殺生キャンプ場まで下り幕営しさっさと就寝。

8/15 3:30起床 4:30出発 今回の山行はずっと霧がかかっていて(お陰でで熱くなくて助かった)、初めて朝日がみえた。

おなかの調子が悪く、6:00の取付き到着になってしまう。

小槍は4P。HJRにリードしてもらう。

HJR、見た目以上に登りずらそうで苦労している。

でも、4P見事完登。ナイスクライミング。

小槍に上がると南壁から上がって来た別パーティーが懸垂中だった。

順番を待ってる間にアルペンダンスを撮影。

懸垂で降下。そしてここからガレガレの曾孫と孫は私がリード。

前のパーティーが女性がいて遅いからと言って先頭を譲ってくれる。ありがとうございます。

クライミング自体はすごく簡単なルートだが、大きな丈夫そうな岩でもグッラと動く。

何度かヒッヤとしたが無事大槍まで到着。大成功。。。12:30到着。

個人的にはかなり面白かった。

大槍の大渋滞の下りを終えてテント場まで戻る14:00

時間があるのでババ平まで下りることにした。

17:00ババ平到着。テント前の河原で気持ちよく食事をすませ就寝。

8/16 5時起床6:00出発 4時間ほどで上高地、バスであかんだな駐車場に。そして無事帰阪。

今回、前半の縦走はかなり疲れましたが、大成功におわり大満足の夏合宿となりました。

ふつつかなCLで、いろいろと助けてもらいありがとうございました。

冬合宿もよろしくお願いします。

—

| 山行期間 | 7/19.20.21 |

|---|---|

| メンバー | MTU.HJR |

| 山行地域 | 瑞牆山・小川山 |

| 山行スタイル | 登攀 |

7月3連休にHJRと二人で瑞牆山と小川山にクライミングトレーニングに行ってきました。

7/18離阪~瑞牆山荘登山口Pで仮眠

1日目 瑞牆山大ヤスリハイピークルート登攀(人工ルート)4P

6:00起床 7:00出発

7:30富士見平小屋到着。10分ほど歩くと山頂とその横に突き出た大ヤスリ岩がみえる。

8:30、取付き到着

8:30、取付き到着

先行の1パーティーが登攀を始めていた。

続いて我々も、登攀開始。

1P やはりアブミ無しでの突破は無理。アブミフル活用。

2Pが階段状の簡単なチムニーで切らずにそのまま続けて登る。

HJRをひきあげる。

3P やはり難しいのでアブミフル活用。

4P そしていよいよメインの40mのアブミルート。

バリバリ垂直の壁です。HJRにリードしてもらう。

ピンとピンとの間が遠めで、一番上の鉄板に乗って体をぴったり岩にくっつけたらギリギリとどく。

(身長173㎝以上必要)

HJRナイスクライミングで突破。

山頂側に懸垂降下。登山道で瑞牆山頂へ。

1日目完璧な山行でした。

下山後、食料を買い込み小川山廻り目キャンプ場へ。

アベノパティーと合流してBBQをして就寝。

2日目 烏帽子岩左稜線

4:30起床 5:00出発

取付きにつくと1パーティーが順番待ちしていた。2パーティーが先行していて4番目のようだ。

朝ごはんを食べながら順番を待つ。

6:30登攀開始

偶数HJR、奇数MTRとした。後半の核心は偶数なんでHJRに頑張ってもらうことにした。

渋滞で時間かかりながらも核心のクラック到着。

HJRナイスクラックで突破。

最後の18Pチムニー。

簡単に突破するHJR。ナイスチムニー。

渋滞で9時間30分かかったが、充分満足の二日目

下山後、買出しをしてBBQ

3日目 小川山の岩場

今回の三連休の最終課題のHJRのイレブン突破

選んだルートはストリームサイドエリアの鵯漏斗5.11a

オンサイトとはいかなかったが、何回も落ちながら

何とか力ずくでクリア。

あめでとうございます。イレブンクライマーに昇格です。

今回の三連休は天気も良くホントに充実した山行が送れました。

| 山行期間 | 2025/8/14夜〜16 |

|---|---|

| メンバー | NGS, SZK, DOIS, DOIA |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | 沢登り |

8月15日

泥濘道で悪名高い飛越新道。8年前、もう2度と来ないと言っていたのにこの度またまたやってきました。

泥濘にきゃあきゃあ言いながら歩く。

ここは一番ヤバいと思い、走って抜けようとしたら小さな木の根っこにつまずいて前のめりに泥濘に突っ込んでしまった。泥の中なのでケガは無し。だけど腕、膝が泥んこになった。走るな危険!

長い長い道のり。北ノ俣岳避難小屋を越えると木道、池塘が点在し素晴らしい景色が広がった。

しかしここからの北ノ俣岳への登りは本当にキツかった…

高山病か熱中症かわからんけど、頭痛に吐き気、足が動かん。ゆっくり1歩ずつ。

北ノ俣岳に到着したときは心底ホッとした。

ここからも黒部五郎の肩までもイヤ〜なアップダウンにヤラレル。しんどかったなぁ。

黒部五郎岳の山頂へは全員一致でパス。「登ったことあるもんねー」とそれぞれ言い訳を口にする笑

いよいよ黒部五郎カールを下っていく。

黒部五郎め!ゴーロゴロゴロしやがって!足の裏をじんわりじわじわと痛めつけやがる涙。(何せトレランシューズなので…)

200m以上下ると…「ええとこ見っけ!」みんなで整地を始める。

まぁまぁデカい石を3つほど掘り起こしたら最高のテン場になった。

8月16日

5時に出発。五郎沢を下る。

みんなは雨具を履いてるが私は洗濯が面倒くさいのでタイツ一枚。いつものもじもじ君スタイル。足捌きもいいし、オススメよ。

五郎沢の水は思ったほど冷たくない。小川のような沢から段々と幅を広げていき水量も増えてきた。

ロープが要るのかどうなのか懸念していた「どうする滝」(勝手に命名)もフリーで下りることができた。

なんだかんだで黒部川に合流。

黒部川から水温がグッと下がった。冷た。

何度か渡渉したり巻いたり。渡渉時は水流が強いので流されないように必死で踏ん張った。

あっ、赤木沢出合が見えてきた!

天国みたいな沢で有名な赤木沢。快晴だったら最高なんだろうけど、本日雲が多めで水面のキラキラ少なめというか、ほぼ無し。ちょいがっかりやったけど、それでもすべてが美しかった。

ミニナイアガラの滝を見た瞬間「うわーっ、すげーっ」と感動の声を発した。滝系は迫力抜群。(水量が多かったみたい)

最後の大滝はよかった、かっこよかった!

かっこよかったで思い出したけど、今山行のDOISはナイスでした。

何がって?ルーファイだよ。

いつもは方向オンチのDOISがナイスルーファイで引っ張っていってくれたのでした。サンキュー!!

大滝を越えてすぐに右俣に入って沢を詰める。

赤木平でハイジになりたかったけど、ぴょんぴょん跳ねるバッタみたいな茶色い虫がウヨウヨいて大の字に寝転がる勇気がなく諦めた。

今思えば我慢してでもするべきだったかなぁ。写真一枚撮りたかったかも。

今日中に下山するという目標があるので靴を履き替えてさっさと引き上げる。

踏み跡があるのかないのか、ハイマツ漕ぎをしながら登山道まで登る。

途中振り返るとめちゃくちゃいい景色。

本当にこの辺りはいいよ。オススメ!

次に来るときはゆっくりしたいなぁ。

昨日来た道を戻って飛越新道登山口に到着。ヘッデンぎりぎりの19時だった。

最近では珍しくなくなった14時間行動でした。

お盆休みの前半はBチームの夏合宿に参加していたために後半は「ゆる〜い山行を」と思っていたのですが、なかなかのハード山行でした。

お付き合いくださったNGSさん、SZKさんありがとうございました!

DOIA記

| 山行期間 | 2025/7/24 |

|---|---|

| メンバー | ICS、ICH |

| 山行地域 | ヴァリス |

| 山行スタイル | マルチピッチクライミング |

【スイス登山】

ツェルマットからリッフェルホルン登攀へ

朝のツェルマットと天気の迷い

2024年7月24日(木)9:00、少し遅めの起床。窓の外はどんより。

天気予報は「降るかもしれないし、降らないかもしれない」…そんな微妙な表現。

悩んでいても仕方ないので、思い切って出かけることにしました。

⸻

ゴルナーグラート鉄道 ― 絶景と高額運賃

今回の目的地は、ツェルマットから初めて乗るゴルナーグラート鉄道。

何がすごいって、景色と運賃です。

往復132CHF(約23,760円・当時1CHF=180円)! ハーフフェアカードを使っても11,880円。

でも、この値段で歩かずに絶景が手に入るのだから、高齢者や子どもにも人気です。日本で言えば上高地や室堂のような存在でしょう。

※2日前にはツェルマットから歩いて下見済み(往復7時間)。それを思えば「乗る価値アリ」です。

⸻

ロッテンボーデン駅からリッフェルホルンへ

駅に着くとちょうど発車間際。切符購入に少し手間取りつつも間に合い、座席は満席。

30分ほどでロッテンボーデン駅に到着。駅前にはトイレと絶景。

目の前にはリッフェルホルン、周囲にはゴルナー氷河、その背後にはモンテローザやブライトホルン、そして遠くにマッターホルンが堂々と姿を見せています。

⸻

アプローチとルート選択

登攀は南面から。裏側の直下はゴルナー氷河で、高度感も十分。

北側から左回りに裏へ回り込むと、ガイドパーティーが1組。準備を終えるとあっという間に取り付きへ消えていきました。

私たちも用意をして進むものの、ルート取りが悪く、確保なしでは危険と判断。ピナクルなどを利用しながら慎重に進みます。

予定より時間をかけた末、安定した道へ。ここでやっとルート探し再開。

候補は「Egg(4b)」または「Via Charly(4a)」。

現地グレード感が掴めないため、まずは**Via Charly(4a・7ピッチ)**を選択。

⸻

登攀開始 ― 氷の洗礼

登り始めると、岩質はネット情報通りつるっつる。足をしっかり置いても油断できません。

1ピッチ目は小川山の「レモンルート」を思い出すような形状。

感覚が掴めたところでスピードアップし、5ピッチ目に差しかかった時…空からポツポツ。

「雨か?」と思いきや、白い粒が岩の隙間に溜まっています。

よく見ると氷! 次第に激しく降り出し、岩も服もびしょ濡れ。

それでも残り2ピッチを登り切ると、頂上には先ほどのガイドパーティーが。

ガイドの下山ルートに運良く合流し、1ピッチだけ懸垂下降して安全に下山。

リッフェルホルンを降りた頃には氷も止んでいました。

⸻

下山

帰りは歩きで下山。途中、リッフェルベルグ駅でホットドッグとコーヒーで一息。

さらにマーモット、リス、羊、牛と次々に野生動物に遭遇。

後半は本降りの雨でびしょ濡れになりましたが、予定通り登攀を終えることができました。

⸻

• 標高:リッフェルホルン 約2,900m

• 特徴:天候の急変が多い、岩質は滑らか

• アクセス:ツェルマット駅からゴルナーグラート鉄道で約30分

氷が降る中でのクライミングは初体験でしたが、絶景と達成感は格別。

天気に翻弄されながらも、リッフェルホルンの魅力を存分に味わえた一日でした。

| 山行期間 | 2025.7/18夜〜7/22 |

|---|---|

| メンバー | SZK DOIA DOIS |

| 山行地域 | 北アルプス剱岳 |

| 山行スタイル | アルパイン |

初日6:50にケーブルカーに乗り8:00に室堂に着く。

室堂ターミナル駅を出たところで元会員TGAさんに遭遇。

TGAさんは私が入会した当初、リーダーをして下さった山の師匠であり先輩の1人である。

現在は還暦を超え名古屋の山岳会でご活躍されている。

6月に奥穂南稜をお誘いして以来の再会になった。

大日岳から称名滝へ縦走されるとの事でTGAさんとはここでお別れ。

我々の当初の計画は八ツ峰を全走する予定であったが、1-2峰間ルンゼ雪渓の状態が悪く、2日目に全装にて5-6のコルから上半部のみ縦走し剱頂上を経て別山尾根を下る事にした。

剱沢では富山県警山岳警備隊の方々とお会いした。昨年、妻DOIAの滑落事故でお世話になったお礼を述べる事が出来た。

富山県警山岳警備隊員は目元涼しいイケメン揃いなので女性陣が華やいだのは言うまでもない。(山男はサングラスを外すとがっかりなのがあるあるなのだが彼らは別だった)

2日目

ビバーク地を3:30に出発。

5-6のコルへ着いたのは辺りが明るみ出した4時前だった。

少し休憩を取った後、6峰の登攀開始。

去年のゴールデンウィーク時は雪壁だったが今回は岩壁をルートファインディングしながら登る。

取付きからは三ノ窓側へ少しトラバースし右上気味に登るべきを直登してしまい懸垂下降で降りる羽目になった。

懸垂下降の間に後続パーティに越されたので、先行するパーティのルート取りを参考にした。

6峰頂上からは三ノ窓側へ20mの懸垂。

7峰のピークは踏まず三ノ窓側のトラバース道を辿り、7-8のコルへ上がった。

(もし稜線通しに7峰ピークを辿った場合はコルへ30mの懸垂)

この辺りからヘリコプターの音が聞こえていた。

この日は源次郎尾根と北方稜線で事故があり2件のヘリによる救助活動があったのである。

8峰からの懸垂地点で3パーティが溜まってしまったので時短の為、新潟の山岳会(NCC)パーティのロープをお借りして順番に懸垂下降した。

ありがとうございました。

下部からはクライムダウン。

八ツ峰の頭への登りはザレた岩稜でコルからは非常に険しく見えた。

下って来るパーティが大きな落石を起こしていて気が引き締まる。

9時過ぎに八ツ峰の頭に到着。

ここから池ノ谷乗越へ下り長次郎の頭を巻いて剱岳に登頂。11:40分。

昨日もそうだったが今日も酷暑でバテバテになった。

雷鳥沢まで下りる元気は無く、剱沢で幕営することにした。

テントを張った場所が偶然にも山岳警備隊テントの真ん前であった。

警備隊の方がテントで寝泊まりしている事が驚きだった。

女性陣が夜中に警備隊テント方面に夜這いに這い出すこともなく平和な1日を終えた。

今回はシュラフは持たずダウンジャケット&パンツにシュラフカバーで3人用テントに3人で寒さは無かった。

アイゼンを履いたのは長次郎谷の登りと5-6峰間ルンゼ取付きの間である。

3日間の快晴の中、キャップの上にヘルメットで耳を太陽光に晒したため水ぶくれになった。

耳なし芳一じゃないけど耳にも日焼け止めをお忘れ無く。

3日目は4:30に剱沢キャンプ地を出発して下山すると吉峰温泉にオープン10時前に着いた。

後はお決まりのすし玉が混雑していたので、きときとに方向転換してマグロの脂身に舌鼓を打って帰阪した。

DOIS Read more ›

| 山行期間 | 2025/7/18〜7/20 |

|---|---|

| メンバー | SOT NGS TKD |

| 山行地域 | 剱・立山連峰 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

7月の3連休、あえて金土日で剱岳へ行ってきました。SOTさんたっての希望でNGSさんにご一緒いただき、これを機会にと僕もメンバーに加えていただきました。

NGSさんは過去にチンネを経験済み。SOTさんは以前から念願のチンネ左稜線。僕はというと剱岳すら初めてなのでピークを踏むのを楽しみにしていました。

トレーニングとして御在所岳と雪彦山に行きましたが、雪彦での弓状クラック登攀は自分たちの実力を大きく超えており、マジで半泣きで登りました。フォローも凄まじいA0、A1を連発し、もはやクライミングとは言えない醜態を晒したものですが、「あれに比べりゃチンネなんて余裕でしょ」という倒錯した自信をつける事ができたのでした。

実際、チンネ登攀で困ることはなかったですが、それ以外のところでヒドイ目に会う事、この時は知る由もありませんでした。

7/18(金)

初日は熊の岩のまでアプローチ。

8:30室堂を出発。ミクリガ池で写真撮影、雷鳥沢で快適なキャンプサイトに感激なんかしつつ、ヘイコラ言いながら重荷に耐えて剱御前小屋への登りをこなす。せっかく登ったのに、今度は剱沢まで盛大に下る。剱沢キャンプ場を過ぎたあたりでアイゼンを装着し、まだまだ下る。

そして長次郎谷出合へ。出合から雪渓を見上げ、分かってはいましたがその延々と続く急登に絶望。「これ登るんか…嫌やなぁ…」と弱音を漏らすが登るほかないので、もうとにかく無心で足を動かします。

そうすると、どうでしょう。気づけば熊の岩まで来ていました。かなりしんどかった気もしますが、あまり覚えていません。少し気絶していたのかもしれませんね。

我々のほかに2パーティがテントを張っていまして、1パーティはチンネに行かれるそうです。もうひとつの若者パーティは本峰を経由して上から熊の岩にアプローチしたそうで、そんな方法もあるんだなと感心しました。翌日は八ツ峰のAフェースだかCフェースだかを登るようです。

15:00頃には熊の岩について、のんびりできました。

7/19(土)

3:20に意気揚々とBV地を出発。長次郎谷右俣をしんどいながらも順調に池の谷乗越に向かっていたのに、運命とは非情なものです。なんと最上部でクレバスに阻まれ、上に抜けられないではないですか。そんな馬鹿な。僕はこの時点で全身脱力してグニャグニャになりそうでしたが、さすがNGSさん、 SOTさんは違いました。『いったん下りて全装担ぎ、左俣を登る!』この力強い決断に一瞬だけ「マジかよ…」と思いましたが、それよりもまだ可能性が残されている事を喜ぶべきだと思い直しました。

そういうわけで、今度は重い荷物を背に左俣を登ります。右俣よりはマシなものの、左俣もやはりクレバスは発達していました。一ヶ所、本当に垂直(薄くかぶってる?)くらいの小雪壁をダブルアックスで越えたのに、またもや最上部でクレバスが左岸から右岸を貫き、雪渓が途切れているではないですか!そんな馬鹿な!また僕は全身がグニャグニャになりそうでしたが、さすがNGSさんです。左岸のシュルンドから岩づたいに降りるルートを発見してくださり、少し登って無事雪渓に復帰。登り詰めて7:15に長次郎のコルに着いた時は感動と達成感で、もうチンネとかどうでもいいよとちょっとだけ思ってしまいました。

いや、ここに何をしに来たのか思い出せ!と自分を叱咤し、荷物をデポ。アタック装備となって北方稜線を下ります。ルートの読みにくさはありますが、北方稜線は歩くのが楽しい道で気に入りました。

8:45そんなこんなで夢にまで見た気がする池の谷乗越に到着。雪渓さえ切れてなければ数時間前に着いていたはずなのに…と恨み言を言いたい気持ちをグッと抑え、池の谷ガリーを下ります。

聞いていた通り池の谷ガリーはひどい浮石の連続で、すごくストレスのかかる下りでした。しかも思ったより三の窓まで長い。

9:45に到着した三の窓は、なるほど、BV適地でした。目の前にはチンネが聳え、先行していたとみられるパーティが2組登っているのが見えました。