アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ! 大阪府山岳連盟所属

| 山行期間 | 2024/7/7 |

|---|---|

| メンバー | YMZ,ABE(記) |

| 山行地域 | 大台ヶ原 |

| 山行スタイル | マルチピッチクライミング |

行きたかったサマーコレクションに行って来ました。

前夜発で、当日朝一番の朝8時30分のレクチャーを受けます。大台ヶ原ビジターセンターに早く着きすぎたので、私は付近を散歩してました。朝から暑いです。

| 山行期間 | 2024/7/13-7/14 |

|---|---|

| メンバー | NGS DOIA OTK SZK |

| 山行地域 | 剱岳 源次郎尾根 |

| 山行スタイル | バリエーション |

3連休は八峰縦走(下半~上半)を予定していたが、天候不順の予報。3日の予定を2日に切り上げ、天気のよさそうな1日目に源次郎尾根を登ってしまう予備案に変更となった。源次郎尾根に行くのは初めて。ワクワク!

気のきくDOIさんが切符を事前に手配してくれていたのでスムーズにケーブル、バスで室堂へ!

雷鳥沢から剱御前小屋まではしんどい登り。本当に苦手。メンバーに遅れがちになる。剱沢小屋で水を汲み、剱沢を降りる。まだまだ序盤。

平蔵谷出合から踏み跡をたどりとりつきへ。ほんまにここかなあ、といろいろ周りをみてみるが、ほかに登れそうなところはないので、難しそうなところを登る。ロープを出してOTKさんトップ。私は最後。難儀しながら乗り上げたところでNGSさんに作っていただいたアブミを回収する際に長シュリングを落としてしまった。すみません・・・

源次郎尾根は木登り、と聞いていたがその通り。足元が濡れてずるずる滑る急斜面が本当に怖かった。右手におそらく残雪期に使うルンゼが見え上部にはニッコウキスゲが咲き乱れていた。本当にきれい。

その後ロープを2回出したがどちらもOTKさんがトップで大活躍、ありがとうございます!

日暮れまでには頂上にたどり着きたい、そうであれば18時までには懸垂しておきたい、と話しながら登る。I峰まで本当に長い。II峰までも長い。ようやくII峰にたどり着いたときは17時、懸垂の準備をする。それまで暑くて汗が噴き出していたが夕暮れとともに気温が下がり一気に体が冷え、私だけ震えだす。危険を感じ、雨具を着てようやく落ち着いた。

「素晴らしいロケーションのなか豪快な」と表現される懸垂下降は、そんな状態のため安全に懸垂下降することに必死で景色はほぼみていない。

3連休の天気予報がよくないせいか、熊の岩には誰もいない。去年と同様雪も少なく、お盆も誰もいない熊の岩になりそうだ。

岩を乗り越え浮石だらけの斜面を登ると・・・・DOIさんが、見えた!と頂上の社を示してくれた。ここでメンバーがそろうのを待って、みんなで頂上!

日の入り後だったので記念写真は翌朝にお預け。BV地を探しテントを張る。雪渓から水をとるのは難しそうなのでゴミ袋に雪渓を崩し集め水を作ることに。ここで大きな雪の塊を作り出すことにやりがいを感じていたけど鍋にはいりにくく融かしづらい。こういうときは小さいものをとることが〇。

翌日は剱沢 で雨が降り出したため立山稜線を歩くことはあきらめ剱御前から雷鳥沢に向けて下降。雷鳥沢から室堂までは本降りで瞑想修行。

7/13 8:10 室堂ー11:20剱沢キャンプ場ー12:03平蔵谷出合ー16:37源次郎尾根I峰ー17:30源次郎尾根II峰ー19:40剱岳ーBV地

7/14 5:28剱岳ー8:15剱沢キャンプ場ー10:22雷鳥沢キャンプ場ー11:07室堂

| 山行期間 | 6/15 |

|---|---|

| メンバー | MTU,OTK,YMO |

| 山行地域 | 御在所 東多古知谷 |

| 山行スタイル | 大滝登攀 |

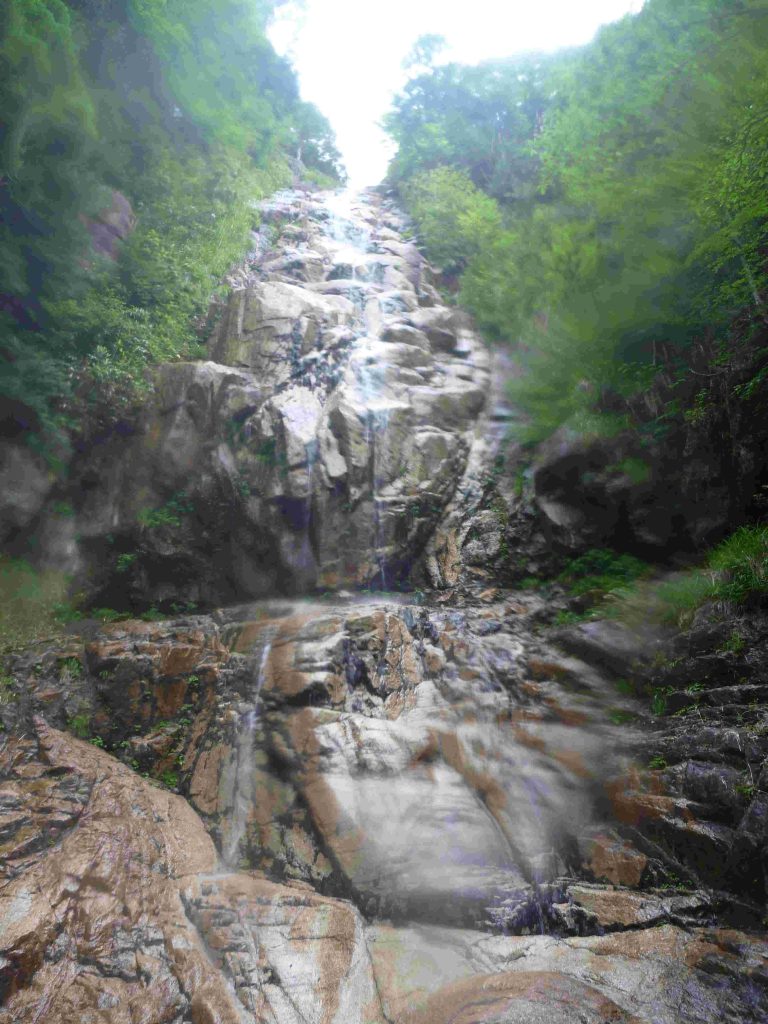

大滝登攀をしに、御在所にある百閒滝(ひゃっけんたき)に行ってきました。

憧れの大滝登攀。危ないイメージがあるし迷ったが、この百間滝は入門で、記録も多く、沢登りの経験がほとんどない自分でも行けそう?とおもえたのでこの滝を1本目に選んだ

表道登山道から入山。

↑入渓点

登山口すぐ近くの堰堤うえから入渓して、いくつか小滝を越える。

谷は藤内沢のような茶色っぽい花崗岩で御在所っぽいなあという感じ。

最後10m斜瀑を越えると百閒滝に出る。

落差は70m。出だし以外は寝ているせいか、威圧感はあまりない。けどでかい。

クライミングシューズに履き替えて取り付いた。

出だし核心で、ハンドクラックとガバで思い切って体を上げる。

あとは階段、と思いきやその後の凹角が少し悪い。チムニー登りみたくズリズリ上がって、終了点へ。M1年目のOTKさんはチムニーどころか外岩も数回程度だがズリズリ(ノーテン)で突破。す、すげえ…というかチムニー1発目がこんなところですみません…

終了点は芯だけのボルトなのでナッツのワイヤーを引っ掛けて作成する。なので要ナッツ。

2p目、そのまま左岸を上がると階段だが、階段すぎたので、思い切って水線真ん中を行ってみた。

真ん中はスラブだったが、意外にフリクションが効きうまい具合にクラックも走っているので、プロテクションも取れる。そのまま直接落ち口へ抜け、立ち木で切った。落ち口手前がランナウト気味ですこし気持ち悪い。

←落ち口にて。OTKさんとMTUさん。

←落ち口にて。OTKさんとMTUさん。

落ち口で大休止。夏のクライミングではフライパン状態が常だが、今回は寒いくらいだった。

ハーケンの練習をしたりしてしばしのんびり。

百閒滝を登った後は同ルート下降する予定だったが、時間もあったのでそのまま遡行し山頂まで行くことにした。

この東多古知谷はロープ不要の小滝が多く、ずっと滝を登っているような感じ。

水流が少なくなり登山道と合流するとそこでガチャ類をしまい、30分くらいで山頂へ。

御在所の山頂は初めてだったが人の多さにびっくりした。ロープウェイがあるためか街着の人やオサレ登山者が多く、

圧倒的場違い感。

この場違い感にももう慣れてきましたけど、さむいしさっさと下山。はよ帰ろう。

下山は表登山道で。途中で今回登った百閒滝をみれる場所があり、ちょうど登っている人がいた。この日はたぶん3パーティくらい取りついていた(自分たち含め)

休日に行く際は、はやめに取りつくのが吉。

アスファルト道を出たあと、せっかくなのでとなりの西多古知谷の大滝も見学した。

あれは百閒滝よりも数段難しいらしい。

いつか行ってみたい

見学後、駐車地にもどり帰阪

百閒滝、たった2ピッチでありながら、クラック、チムニー登り、スラブと楽しい登攀でした。

また、百閒滝の登攀自体は言うほど入門か?という感じだったがクラックやリスが多く、プロテクションはとり放題。あとフリクション抜群(このときは)。こういうところが入門なのかなと思う。

大滝登攀(沢登り)をやっていれば総合力つきそうだし、本チャンの悪いところも快適に感じること間違いなし、だと思うので少しずつやっていきたいです。

使用ギア

ハーフロープ×2、カム0.3~3×2セット(多すぎた。0.75~2だけ2セットで十分)、ナッツ、ハーケン数枚、ハンマーなど

YMO

| 山行期間 | 2024/07/07 |

|---|---|

| メンバー | HYS、MTM |

| 山行地域 | 八ヶ岳 |

| 山行スタイル | バリエーションルート |

7月7日小同心クラックに行ってきた。

計画では6日(土)に登る予定だったが天気が悪いため翌日に変更した。

赤岳山荘駐車場を5時30分スタート1時間半の退屈な北沢歩き、

赤岳鉱泉着後少し休憩、昨夜の深酒で顔面蒼白の自分はペースが上がらず。

このままだと自分がリード時にビレイヤーにまき散らさないか心配になった。

8時30分大同心基部に到着、下山ルートを確認しながら小同心クラック取付きへ

前に2パーティいたのでゆっくり準備しながら登る順番を決めた。

1ピッチ目と3ピッチ目は自分がリード、2ピッチ目をHYSさんがリードとなった。

1ピッチ目 MTM 40M 出だしは緩い傾斜を左上しチムニーに入ると傾斜は強くなるが手足も豊富。

2ピッチ目 HYS 25M?テラスか右に出てチムニーに入り込む、25M辺りで先行パーティが2ピッチ目を切っていたのでそこで切る。

3ピッチ目 MTM 25M?スタート部のチムニーだけが登りづらいがあとは快適

小同心の頭でロープを片付け、最後はフリーで。

3ピッチ共難しい所も無く気持ちよく登る事が出来た。

途中待ち時間は有ったが1時間程度で山頂到着。

後続パーティが知り合いだったので登って来るまで休憩。

下山は天気も良く稜線歩きも気持ち良さそうだったが、大同心ルンゼからのクライムダウンとした。

帰りはJ&Nで入浴後、遅めのランチを食べて帰宅。

一緒に行ってくれたMRIへーさん、楽しい時間をありがとうございました。

山行期間:6月28夜~6月30日

メンバー:MNG.YSZ.TKH

山行地域:西穂高岳

今回は夏合宿のトレーニングなので、上高地から登ります。

梅雨のこの時期、天気予報を常にチェックしていたのですが、なかなか予報通りにはいきません。

29日の朝には雨はあがる予報でしたので、仮眠をとっていた、あかんだな駐車場で雨がおちつくまでしばらく停滞していました。

なかなか雨があがる気配はなかったのですが、天気予報を信じてバスに乗り込みました。

登山口である上高地帝国ホテルについたのは8時くらい。そこからは、一気に天気が回復し、気持ちもあがりましたが、あがったのは気持ちだけではなく、気温もあがり、暑くて大変でした。途中の登山道は西穂山荘の方々が整備してくださっていて、周りの笹などもキレイに刈り込まれていたし、木道も作ってくださっていて歩きやすい道となっていました。

熱中症にならないように、途中何度か休憩をとりながら、西穂山荘のテンバについたのは11時くらい。そこから、テント設営し、西穂山頂を目指しましたが、私が暑さと疲労で足をひっぱり、なかなか前に進めず、チャンピョンピークまでで時間切れとなり、そこから、引き返しました。

YSZさん、MNGさん、本当にすいませ んでした。。。。

んでした。。。。

30日は雨の中(予報通り)、1時間40分くらいで上高地まで降りてきて、近くの温泉で汗を流して大阪まで帰ってきました。

体力不足を痛感した山行でした。合宿に向けてトレーニングをしなければと反省しきりです。

体力だけではなく、その他もろもろ山に登るための力量が足らないと思い知らされました。

記:TKH

山行時期:5/14夜~5/16

メンバー:MZN,DOI-S,DOI-A,YSZ

山行スタイル:山スキー

立山で山スキーを楽しんできました。

5月15日 晴天

平日ですが、立山からの立山アルペンルートのネット予約チケットは既に完売。当日券について問い合わせると、連日100人ほどの当日チケット待ちだとか、インバウンド恐るべしです!チケット窓口が開く前から並んで、無事始発のチケット購入でき室堂へ。

室堂平からまず雷鳥沢キャンプ場へ滑って行きます。みくりが池から先は人影もほとんどなくとても静か。

テントを設営し荷物をデポして、ようやく重荷から解放されました。

まずは足慣らしで山崎カールと一ノ越の間の斜面へ、シールを装着し来た道を戻ります。

次第に傾斜がきつくなってきます。私たちが登りやすいようCLが圧雪しながらトレースつけて登ってくれます。

ちょっとした平らな場所に到着。短い緩斜面をまず1本目。雪面に縦溝があり少し緊張します。

今度は右寄りに登り2本目。斜面に慣れてきました。

3本目、山崎カールのローソク岩を目指しカール内を登ります。先のコースをトラバース気味に登り返し、さらに急登を登っていくと、次第にガスが出てきて視界が悪くなってきました。CLの判断でローソク岩まで行かず滑走することとなりました。ロングコースを一気にテント場へ。

無事テント場に戻り、夜はDOIさんが用意してくれたキムチ鍋を食します、美味しかった。身体が温まりよく寝れました。

今回、過去最高に雷鳥に出会いました。まさに雷鳥の沢でした。

今回、過去最高に雷鳥に出会いました。まさに雷鳥の沢でした。

5月16日

昼前には天気が崩れる予報なので、今日は1本しか滑れないということで、テントを撤収し泊装備担いで雷鳥荘まで登り返し、荷物をデポして室堂山ルートへ向かうことにする。

雷鳥荘に着き、私のシールを見ると剥がれて板から浮いた状態に、劣化によるものの様でこれでは先の斜面をシール歩行で登れない。CLから板を担いでつぼ足で登るようアドバイスもらうが、「それだとゆっくりしか登れないので、今日は時間もないので、私ここで待ってますので行ってきてください」と返事すると、CLが私の板をサッと自分のリュックに取り付け「せっかく来たから、板持つから一緒に登ろう」と担いでくれました。もう申し訳ない気持ちと感謝しかありません。

みなさんに遅れないようにと何とか室堂山頂に到着。記念撮影してるとガスが一瞬取れ素晴らしい展望が。

←モジモジ君います。

←モジモジ君います。

←滑っています。

←滑っています。

前夜に雨が降ってザラメがさらに良い感じになり、昨日より滑りやすくなっている、ザラメ天国!

楽しすぎて笑いながら滑ってしまいます。雷鳥荘に到着しみんな満面の笑みでハイタッチ! 最高の1本でした♪

滑りを楽しみシーズンを終えることが出来て、ご一緒してくれたみなさんに感謝です。

下山後は、MZNさんお勧めのモツうどんを食べに「 糸庄 」へ、美味しかったです。

下山後は、MZNさんお勧めのモツうどんを食べに「 糸庄 」へ、美味しかったです。

山行期間:5/4夜~5/5

メンバー:MTD,YSZ

山行地域:御嶽山

5月5日(日)残雪の御嶽山へ日帰りで行ってきました。濁河温泉市営駐車場で仮眠し、標高1800mの濁河温泉登山口からスタート。

しばらくは夏道を進みます。新緑と苔の世界で気持ちが良いです。

途中バイカオウレンが群生している箇所があり見頃でした。

途中バイカオウレンが群生している箇所があり見頃でした。

2350m付近から残雪が出てきます。朝は締まっていて歩きやすかったですが、下山時はすっかり雪が緩み、踏み抜きに注意しながらの通過でした。日ごとに融雪が進んでいる様子。

雪上トラバースは慎重に通過し、次第に雪が無くなり、また夏道となりました。

飛騨頂上に到着。

飛騨頂上に到着。

五ノ池小屋はまだ営業されていません。誰もいないテラスで素晴らしい景色を眺めながら休憩します。この日のお天気は最高によかったのですが風が冷たく長居はできませんでした。

小屋から少し進むと左手にドラゴンアイで有名な三ノ池です。開眼まじかでした。

風が強く、ここからはバラクラバ着用し魔利支天山へむかいます。

風が強く、ここからはバラクラバ着用し魔利支天山へむかいます。

この先は、夏道を行かず岩の尾根通しで進みました。

この先は、夏道を行かず岩の尾根通しで進みました。

今回は、12本アイゼンも持ってきましたがノーアイゼンで行ける程度の雪質でした。

摩利支天山(2959m)に到着。

摩利支天山(2959m)に到着。

遠く白山、北アルプス、乗鞍岳、中央アルプス、南アルプスが見渡せます。

遠く白山、北アルプス、乗鞍岳、中央アルプス、南アルプスが見渡せます。

御嶽山剣ヶ峰。

御嶽山剣ヶ峰。

霊峰御嶽山、神聖な雰囲気が漂っていました。登山者の少ない静かな山に登れ、雄大な景色を堪能することができました。

山行期間 6/1

メンバー 松浦 山岡

山行地域 滝畑

滝畑の上山谷。入会前からずっと登りたいと思っていたが、ロープが必要だったりで行けなかった。

そこから4,5年、入会から3年目に入ってもういけるやろと思いハーケンの練習も兼ねて行ってきました。

滝畑湖畔レストランから橋を渡ってすぐ左手の階段を登り、用水路を歩いて入渓点に到着。

ここまで徒歩一分くらい。それでいてゴルジュあり登攀ありの谷。よくこんなところ見つけたな。

出だしから小滝が続く。途中5m滝で念の為ロープを出した。

しばらくするとゴルジュっぽくなり10m洞窟滝に差し掛かった。

その名の通り洞窟になっており滝の裏側に入れる。サンダーバードの基地みたい。

←裏側から

左側の壁から取り付いてハーケンを打ってみたりしながら右上ぎみに落ち口へ。

続いて2つ目のゴルジュでは、5m斜瀑を登ったあとに10mハング滝が現れる。

巻けるがせっかくなので直登した。

あーだこーだ話し合ってラインを決める。

水線の左側から登り、右上して落ち口へ。残置もあったがここでもハーケンを打ちながら登った。

近くにある奥立岩のようにもろいのを想像していたが、

意外に岩は硬い(ハーケンが効く程度には)

それにこの沢はクラックやリスなど節理が多くハーケンの練習にはちょうどいいかもと思った。近いし。

←落ち口から松浦さん

胸まで浸かる釜から小滝をのっこすと3つ目のゴルジュに入る。

奥には前日の雨で明らかに増水したシャワー。直登してみたかったが間違いなく頭からかぶるので寒いし巻いた。

巻きはシャワー滝手前のクラック沿いをロープを出して登った。ここでも練習でアングル一本でランニング。(いらんけど)

あとはいくつかの小滝を登り、適当なところでハーケンを打ったりしながらダラダラ歩いた。

なんか長いなあ、と思い始めたところで木材集積所跡についた。小休止後、下山開始。

下山は沢沿いに続く踏みあとを下っていけばダイトレに合流して下りられる。踏みあとを登っても

合流できるらしいが大周りになる。1時間くらいで湖畔レストランへ下山。

念願の上山谷。とても面白い沢でした。特に10mハング滝。乾いていればⅢ+程度の登攀だと思うが

濡れた壁を自分たちでラインを決めて、支点をつくり登るのは緊張感があり楽しかった。

こういうのがやりたかったのかもと思った。

あと、いつもはめったに使わない超長スリング(240cm)が今回は終了点作成に大活躍。

こんなんいつ使うねんと思っていたが、次からは持っていこう。

ありがとうございました。

YMO記

| 山行期間 | 2024/2/23~2/25 |

|---|---|

| メンバー | MTM、TMN、MZN |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | バリエーションルート |

2月末に同期3人で涸沢岳西尾根に行ってきました。

初日は、新穂高から白出沢まで林道歩き。平坦は平坦でしんどい…

白出沢からは2400m付近のビバーク地点までは急登の連続。

2日目は暗いうちから行動開始。

天気も雪質もよく、かなりアイゼンも効きやすかったです。

ルンゼ内も少しでも雪崩リスクの低い斜面を選択して登りました。

ルンゼを超えてからはトラバースの連続。かなり怖くヒヤヒヤしました。

怖がりながらも涸沢岳登頂。穂高岳山荘を目指し、鞍部まで下る。

そこで作戦会議。時間、天気、雪質的には問題なし。でも、怖さが勝って精神面が…

作戦会議の結果、奥穂高岳は目指さず、涸沢岳を経由し、2400mのビバーク地点へ戻ることに。

途中、懸垂下降をし、ビバーク地点まで無事戻ってきました。

3日目は来た道を新穂高温泉へ下山。

来年は奥穂高岳まで行けるように、精神面を鍛えてリベンジ!

これからも引き続き頑張ります!

| 山行期間 | 4/27~4/28 |

|---|---|

| メンバー | MZN,TMN,MTM |

| 山行地域 | 白馬岳 |

| 山行スタイル | バリエーションルート |

ゴールデンウィーク前半、同期の3人で白馬岳主稜に行ってきた。

4/26夜、早めに集合し離阪、八方第2駐車場にて仮眠。

4/27

4時起床で猿倉に移動、準備を整えて5時半頃猿倉荘出発。

1時間半程度で白馬尻到着。

休憩をしながらどこから稜線に上がるか相談、デブリが少なく斜度が少しマシな所を上がる事にした。

そこから八峰までは遠く感じた。

八峰はあまり雪が着いておらず岩とブッシュを超えて行く感じだった。

八峰以降ここが何峰かと皆で話しながら歩いた。

気温が高く暑かった為こまめに休憩を取り進んだ。

13時頃、おそらく4峰直下であろう場所に快適そうな居抜き物件を発見。

初日はここまでとした。

後から単独の方と3人パーティが登って来られ付近にテントを張っていた。

4/28

3時起床、4時半出発の予定にしていたが、夜中から風が強く吹いていた為

出発を1時間遅らせた。

風が落ち着いてきたので、テント撤収後5時半頃に出発。

他のパーティも同じようなタイミングで出発。

3峰辺りに雪が繋がっていない場所があり、アックス頼りで上がらないと行けない所が有り少し緊張する箇所があったがそこ以外 快適に進めた。

7時前に最後の雪壁でロープの準備。

事前に皆で話し合って自分がトップで行く事が決まっていた。

前回のサギダルでは2人の圧力に押されてリードは譲ったが、今回は譲らないつもりでトップを行かせて欲しいと主張したら予想に反して2人共「どうぞどうぞ」との返事だった。

最後の雪壁も踏み跡が付いており雪も締まっていた為、怖さも無く通過出来た。

ロープは60Mを持って行っていたので、途中で切ること無く山頂の岩で終了点を作れた。

7時50分無事登頂

白馬山荘にて祝杯を挙げ下山。

八方の湯でお風呂に入り、白馬村内の絵夢にてランチ後松本のカモシカスポーツで散財して大阪に帰りました。

| 山行期間 | 2024/4/28 |

|---|---|

| メンバー | YSD FKM TKH |

| 山行地域 | 木曽駒ケ岳・宝剣岳 |

| 山行スタイル | 縦走 ピークハント |

春合宿前のトレーニングとして、木曾駒ケ岳、宝剣岳に行ってきました。

春合宿前のトレーニングとして、木曾駒ケ岳、宝剣岳に行ってきました。

天気も良く、気温も高く(千畳敷駅の温度計では13度)、気持ちの良い登山日和の一日でした。

暑かったので、登るときはメリノウール一枚と下はタイツと雨用のズボンでしたが、それでも暑く感じました。

雪は水分を多く含んだシャリシャリの雪でしたが、まだまだそれなりにたっぷりありました。今回はスキーやスノーボードの人が多くいて(菅の台からのバスの中の1/4くらい)春山スキーを楽しんでおられました。

木曽駒ケ岳・宝剣岳ともにメンバー三人共積雪期経験ありでしたが、いつも強いリーダーがいてくれていわば

「ついていく山行」でした(私個人的には)ので、自分がリーダーをして、女性3人で積雪期の宝剣岳に登るということは、楽しみでもありましたが、どちらかといえば不安の方が大きい計画でした。

今回は春合宿の剱岳のトレーニングでしたので、宝剣岳に優先的に登り、時間の許す範囲で木曽駒ケ岳に登るという予定でした。

千畳敷駅から宝剣山荘まで50分。山荘前で休憩をしていると、男性二人が宝剣岳から戻ってきましたので、山頂までいったか聞いたら、途中で引き返してきたとのこと。理由は「死にたくないから。途中、凍っていますよ。」と。その一言で、私はビビッてしまいました。でも、とりあえずは自分の目でたしかめないことには、と思い3人で出発しました。

以前の記憶だと、一か所トラバースがあり、そこが難所かなと思っていました。今回はそのために30mロープを1本持ってきました。「私、ロープを持っているので、先頭いきます!」と、YSDさん。頼もしい!登っていくと

男性が一人また降りてきて、この方もそのトラバースを前に引き返してこられた。「この先凍ってますよー」と。

私も一瞬ひるみましたが、やはりとりあえず自分たちの目で確認しましょうとGO!することに決めた。

ピナクルにスリングをかけ支点をとり、ロープをはる。多分、5~7メートルくらいの距離だと思う。これはYSDさんがやってくれました。ありがとう!YSDさん。次に、FKMさん、カラビナスルーをしながら慎重に、時にはダブルアックスで進んでいきました。カッコイイ!最後に私。ヨタヨタとビビりながら、二人に励まされトラバースを通過。ヤレヤレ。あとは、フィックスされた鎖をもち、アイゼンをひっかけないよう注意しながら登りました。山頂についたときは満足感で一杯でした。2931mからの眺めは最高で、特にうっすら雪のかかった御嶽山が素晴らしく立派に見えました。写真を撮りまくり、あとは恐怖の下山です。慎重に、とにかく慎重に下山し宝剣山荘に戻って来たときは、ドッと疲れがでました。「あー先に宝剣岳登っといて良かったー」と、つくづく思いました。後は登山日和のなか、木曽駒ケ岳山頂までいき少し長めの休憩をとり下山しました。

今まで幾度となく登っている木曽駒ケ岳ですが、今回は特別でした。残雪期ですが雪のある時に女子3人で宝剣岳に登れたこと。YSDさん、FKMさん、本当にありがとうございました。三人で力をあわせての山行。とても楽しかったです。

先輩がおっしゃていました。「リーダーは奪ってでもやるべき」だと。

<行動記録>

4/28 7:15菅の台バスセンター→8:30頃千畳敷駅→9:20浄土乗越→10:50宝剣岳山頂→12:00宝剣山荘→

13:00木曽駒ケ岳山頂→14:00浄土乗越→14:30千畳敷駅

以上。

TKH記

| 山行期間 | 2024,4,6 |

|---|---|

| メンバー | NGS, SZK, DOIS, DOIA |

| 山行地域 | 八ヶ岳 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

もう4月。

気温上昇と大雨で雪解けが急激に進み、かなり茶色くなった阿弥陀岳南稜に行ってきました。一泊の予定でしたが日帰りを目標に早めの出発。(もちろん全装備を担いで)

舟山十字路駐車場を5時半に出発。このあたりは雪は無く完全なる夏道。

久々の山行で調子上がらず最後尾を歩く。2000m手前から所々凍結した雪が出てきたのでアイゼン装着。

2370mの立場山を越え青ナギのあたりで阿弥陀岳が見えてきた。前日の雨(頂上付近は雪)で霧氷が見られるものの、全体的に茶色い。

P1、P2のコルでハーネスとギアを着ける。

P2は岩陵帯を左に巻く。

P3は基部を左方にトラバース気味に下るとルンゼが現れる。右にリングボルト1つあり。ここでロープを出す。

パーティー分けはNGSさんーSZKさん、DOISーDOIA。

1番手で行かせてもらう。下から見ていたよりも壁は悪い。半分は程よく締まった雪面でアックス、アイゼンがよく効き問題はないが、もう半分は氷か岩に薄く雪か氷がのっている状態。

20mほどロープを伸ばした右手にリングボルトあり。私はリングボルトに気づかず、その先でワートホッグを打ち込みランニングを取った。(春は凍土が刻一刻と緩んでくるのでワートホッグの使用は慎重に。)その後、支点になるものを探すが見つからずにロープいっぱい使ってしまう。

5m下方に岩みたいな石みたいな物体あり。それしかないのでクライムダウン。動かないのを確認して支点構築。しかし足場が悪い。右足の置き場がなく左足で何とか踏みとどまってる感じ。アックスでバックアップを取った。

セカンドで登ってくるDOISに絶対に落ちたらアカンと何度も叫ぶ。

2P目はそのままDOISがリード。ここからも絶対に落ちたらアカン。20mほど先の左の岩を上がって行くところにリングボルトあり。あとは岩、草付きを上がってハイマツの幹で終了点。

P4は左に巻く。ちょっと被ってる感じ。

少し岩登りして12時50分に阿弥陀岳頂上に到着。セルフタイマー(3秒毎に6枚撮影)で記念撮影。

御小屋尾根を下る。

御小屋山を越えるとピンクテープあり。美濃戸口方向に行かないよう注意が必要。

16時半駐車場に到着。

疲れちゃった。

DOIA記

| 山行期間 | 2024年3月16日 |

|---|---|

| メンバー | SZK, UET, DOIS, DOIA |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | 山スキー |

2月下旬、白馬岳蓮華温泉ロッジが少雪の為、2024年蓮華温泉春スキーシーズンの営業中止を発表した。

去年はまだまだ技術的に参加できなかった栂池から蓮華温泉までのスキーツアー。今年はやっと参加出来るようになったのに…涙。

この代替案として日帰りで白馬乗鞍岳へ行ってきた。

3月16日

栂池ゴンドラリフト「イヴ」と3月2日から早春運行された栂池ロープウェイを乗り継いで栂池自然園駅までひとっ飛び〜のはずが強風により、まさかのロープウェイ運休。栂の森駅からのスタートとなった。

林道をシール(クライミングスキン)登高。登山靴とは違い楽ちん楽ちん。

10時50分天狗原に到着。真っ白でつるんとした白馬乗鞍岳を見てワクワクドキドキ。

リーダーSZKさんのあとに続き登高開始。ジグを切りながら上がるが思いのほか雪が固くズルズルと滑る。エッジを効かせて踏ん張りながらの登高となった。

UETさんは途中、板を外してクトーをつけていた。UETさん、流石です。この斜面で板を外すなんて私には自殺行為です。

一番厳しい急斜面を越えるとシュカブラが現れた。今まで見てきたものとは違い荒波のように大きく波打っている。「えーっ?ここ滑るの?」とめちゃくちゃ不安になる。しかし行くしかない。

やっと頂上のケルンが見えてきた。上部は雪が風で飛ばされて岩とハイマツが出ていた。

12時半、白馬乗鞍岳到着!!やったぜー!

記念撮影をして下山開始。雪のある斜面まで板を担いで歩く。シュカブラをどう攻略するか…シールを付けたままで行く案も出たが、UETさんの「シールではエッジ使われへんからシール剥がして滑るで」の一言で決心する。何とか斜滑降でシュカブラ帯をクリア。ホッ。

あとは気持ちのいい滑りのみ。豪快なUETさんのあとに続く。ヤッホー!気持ちいいー!しかし最後の最後でストップ雪にビビってしまい転けてしまった涙。昨年より上達したDOISのあとに美しいフォームでSZKさんが滑り下りてくる。ウェーイ!!最高!!

天狗原からはストップ雪で太ももがヘトヘトになるくらい力を入れての滑りとなった。無事にスキー場に合流。

楽しい楽しい山スキー終了。

この日は安宿に泊まり、宿のご主人PER氏と何ヶ月も滞在しているという宿泊客のISM氏とプロボーダーのKZT氏と飲み会。

翌る日は八方尾根スキー場でお昼まで滑って帰阪しました。

今季は八方尾根スキー場を知り尽くしているUET師匠と副師匠のSZKさんに付いてゲレンデを滑れるようになったことがとても嬉しかった。

特にUET師匠には足がパンパンになるくらい鍛えていただきました。

ありがとうございました!!

最後に薀蓄をひとつ。

「長野県の方言で、「上雪」「下雪」という言葉があります。上雪は春が近づいてきた時期、日本の南側を低気圧が通る際に、八ヶ岳周辺の中信・南信地域に降る、やや湿った雪のことを言います。

一方で下雪は、西高東低の気圧配置の時に、長野県北部を中心に降るサラッとしたパウダースノーのことを言います。」

今年の3月はここで言う「上雪」が多かったですね。

DOIA記