アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ! 大阪府山岳連盟所属

| 山行期間 | 11/2-4 |

|---|---|

| メンバー | INO WDZ DTE |

| 山行地域 | 湯川 |

| 山行スタイル | フリークライミング |

フリークライマーINOさん(a.k.a.はんなりさん)に来ていただいて実現しました!

湯川でクラックにチャレンジ3DAYS。

初日は有名クライマーのSGNさんの講習を受けました。(講習は全てトップロープです)

①テレポーテーション5.10dの下部のみ(5.9??)

INOさん、WDZさんノーテン。DTEはトップアウトできず。

先生曰く「クラックにはジャミングの前にレイバックとステミングが必須なので」まずこれが課題になるそうです。これで5.9なのかーと泣きそうになりました。

②うたかたの日々5.9(2P目は5.10a?)

INOさんWDZさんノーテン。DTEは下部で1回と上部で複数回テンション、ビレイありがとうございました。。この後ジャミングの仕組みを教えてもらう。できるかな~?

③コークスクリュー5.10a★★

INOさんは「うまい!リードできるよ」と先生に褒められ、WDZさんも「しんどい」と言いながらノーテン。

DTEは何回もぶら下がりながらトップアウト。無理だー。と思ったけど途中で降りてはいけない雰囲気だった。何をしに来たんやー!

「クラックのほうがスポートルートよりもっと引き付けの力が要るので、腕ではなく肩甲骨で引き付けるように。あと足がふにゃっとなって全然決まってないです」

ぶら下がっている間に、INOさんとWDZさんは④サイコキネシス5.10d★★★の下部に挑戦されていたけどこれは難しかったようです。

④バンパイア5.10c★★★

これはINOさんのみトライで見事ノーテン!先生も他の受講生もINOさんの一撃にびっくりしていた。

⑤北京の秋5.10b★

フィンガージャムの仕組みを教えてもらってトライ。INOさんはうっかり1テンで悔しい!WDZさんは指のサイズが全然はまらないようで諦めていた。私は何となく指でリングを作る感覚を味わって下のほうで降りてきました。ルート名が素敵です。

2日目

今日からINOさんにリードしてもらいます。INOさんOS祭りの日。

①デゲンナー5.8

INOさんOS、WDZさんノーテン。DTEは手がスカスカで決まらず、足も悪くて複数回テンション。5.8~~。小川山レイバックより難しいです。

②台湾坊主5.9★

INOさんOS。WDZさんノーテン。ほとんどステミングとぴったりサイズのフィストジャムで登れるので、DTEも今回唯一のノーテンションでした。やってみてよかった・・・!

③北風小僧5.9

INOさんOS、WDZさんノーテンDTEは1回テンション。これもレイバックでほとんど登れるのに最後に力尽きて落ちました。

④うたかたの日々 再び

初日に1回落ちた下部だけトライさせてもらった。INOさんがリードしてくれたが、ロープがテラスの角に引っかかったためWDZさんが再度リードしてくれることに。終盤でサイズの合うプロテクションがなくてちょっとこわかった。。でも無事RPされました。さすがー。

がんばって張っていただいたありがたいTRなので落ちないように必死に登りました。下部だけですが・・・。

INOさんのリードクライミングは知的で美しく、感動的だった。強い。かわいい。エレガンス。先輩もがんばって・・・。

3日目

お名残おしく湯川、最終日です。

①無名ルート5.8~5.9でアップ。INOさんOS。WDZさんノーテンDTEテン。

②フォーサイト5.10a/b★ INOさんのOSトライ!!みんな10abよりは難しい。と言っています。

下のほうが左手だけずっーとレイバックらしく、惜しくも中盤で1回フォール、テンション。ルートの最後はクラックがなくフェース登りになっていて、そこがINOさんのお好みに合っていたようでした。

惜しかった~!!かっこいい~~

③デゲンナー5.8 WDZさんリードトライでRP。

デゲンナー。。。DTEは結局登れずでした。足が決まってない。だから手も決まらない。湯川に行く前、会長に「クラックは足ですよ」と散々言われて来たのにできませんでした。でも一緒に行ってくれた二人のおかげでたくさんクラック体験ができて本当に勉強になりました。

INOさんのリードは本当にお見事でした。なんと1年ぶり(!!)のクラックを満喫されたようでよかったです。

WDZさんもなんだかんだでほとんど落ちずに登っていた。

リードだけでなくかわいい愛車やキャンプセットを用意してくれたINOさんをはじめ、湯川の皆さん。ピースフルクライマーたちです。本当にありがとうございました!!

来年も行けるようにがんばります。

先生のジャム筋

| 山行期間 | 10/27 |

|---|---|

| メンバー | WDZ TYR DTE |

| 山行地域 | 御在所藤内壁 |

| 山行スタイル | クライミングトレーニング |

いつもお世話になっている藤内沢と仲間に感謝。

季節はクライミングシーズン真っ盛りの一の壁です。

3ルートⅣ+(DTE)と2ルートⅣ(TKR)でアップして、

メインイベントでTKRさん左ルートⅤのOSトライです。

ハングの上の一手がこわい。ねばった末に「ずるします!」と自己申告してからナッツを引っぱって登った真面目なTKRさんでした。今年は何回も藤内トレーニングに付き合っていただきました。ありがとうございました。

最後にWDZさんがいやいや右ルートⅤのOSトライでした。

カメラを持ったままするすると登っていかれた。

中尾根のアプローチのほうに台風19号による崩落があったようで、いろんな山岳会から集まったボランティアの方々が大きな道具を担いで復旧作業に来られていました。ありがとうございます。

次は冬に、、来れるかな!?

| 山行期間 | 2019.10.18~21 |

|---|---|

| メンバー | SKT、MTU |

| 山行地域 | 小川山 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

10/18(金)の夜から小川山に行ってきました。

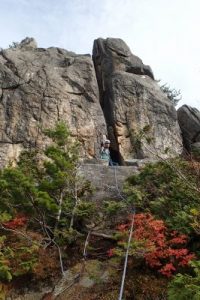

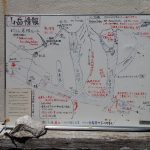

狙いは、烏帽子岩左稜線のマルチピッチ18P

10/19AM5:00到着するも雨。車で9:00まで待機

雨があがったところで、取付き偵察。

無事に偵察出来たので、フリークライミングをしに父岩に向かうも、増水のため渡渉が出来ず渡渉敗退。

気を取り直して、温泉に行くことにする。

そして、毎回のBBQ。

キャンプ場は貸切状態。

キャンプ場は貸切状態。

翌朝、4時起床。5:30出発

突堤を渡渉。

突堤を渡渉。

二つ目のケルンを左折。

二つ目のケルンを左折。

正面の烏帽子岩めざしガレ場を登る。。

正面の烏帽子岩めざしガレ場を登る。。

10分ほどガレ場を登りケルンを右へ

10分ほどガレ場を登りケルンを右へ

前日に下見したのですいすいと取付きに6:00到着。

すぐに準備をすませ登攀開始。

1p 5.6 20m 2p5.7 20mを一気に登る。L松浦

1p 5.6 20m 2p5.7 20mを一気に登る。L松浦

これが、えげつなくヤバかった。岩は濡れてるしグラグラ。

これで、18ピッチもいけるのか、恐怖のマルチピッチの始まりとなる。

3P 5.6 20m L関田 クラックは、濡れていてヤバかった。

4P 5.8 40mL松浦 トラバースして岩峰にあがる。かなり苦労したが残置ピトンに助けられかろうじて突破。

5P 5.4 40m L関田 歩き

6P 5.5 30m ほぼ歩き。やっと楽にクリア。L松浦

6P 5.5 30m ほぼ歩き。やっと楽にクリア。L松浦

7P 5.5 30m L関田

朝からのガスが取れない

朝からのガスが取れない

8p5.5 15mR松浦 9P 5.7 35m L関田 5P~9Pは、楽にクリア

8p5.5 15mR松浦 9P 5.7 35m L関田 5P~9Pは、楽にクリア

10P5.6 20m 死ぬほど怖いトラバース。泣きながら突破。L松浦

10P5.6 20m 死ぬほど怖いトラバース。泣きながら突破。L松浦

11P5.6 20mも続けて楽にクリア。

お昼ようやくガスが抜けていく。

お昼ようやくガスが抜けていく。

ここらでやっと気持ちよくなってくる。

しかし、少々時間がかかり過ぎてる。

12P 5.5 30m やさしいリッジ L関田

13P 5.7 15mの大嫌いなクラック。足が痛い。L松浦

13P 5.7 15mの大嫌いなクラック。足が痛い。L松浦

登りきったところが烏帽子岩のトップ。あとは下降路に向かってアップダウンのトラバース。

14P懸垂

15P5.5 25m

16P懸垂

17P 5.7 35mワイドクラック L松浦

17P 5.7 35mワイドクラック L松浦

岩も乾いていて、問題なく登れる。

そしてフィナーレのチムニー。たたずまいがカッコよかった。

そしてフィナーレのチムニー。たたずまいがカッコよかった。

18P 5.8 15m チムニー(最終ピッチ)L松浦

18P 5.8 15m チムニー(最終ピッチ)L松浦

後半かなり狭くなり、ザックをはずす。セカンドのザックと2つを3分の1で引き揚げる。

15:30無事、登攀終了。9時間半もかかりました。

スピードアップという今後の課題が残るものの

恐怖を乗り越えての登頂成功に達成感で機嫌よく下山出来ました。

恐怖を乗り越えての登頂成功に達成感で機嫌よく下山出来ました。

帰りの渡渉はつべた過ぎて痛い。

帰りの渡渉はつべた過ぎて痛い。

達成感でご機嫌なBBQのCLでした。

達成感でご機嫌なBBQのCLでした。

翌日はフリーのゲレンデでフリークライミング。

5.11aをクリアすることが出来て、念願のイレブンクライマーとなり、

ご機嫌で大阪に帰りました。

ご機嫌で大阪に帰りました。

| 山行期間 | 2019年10月5日 |

|---|---|

| メンバー | ABE SZK YSZ BAN |

| 山行地域 | 剱岳 |

| 山行スタイル | ピークハント |

強歩トレーニングとして、早月尾根の日帰り剣岳に行ってきました。

台風直後で不安定な天気予報。

トレーニング日だけは何とか天気がもちそうなので出発したが、

道中は時折激しい雨でした。

馬場島到着そのまま車中で1時間ほどの仮眠、10月に入って夜明けも遅くなり、

暗い中準備をし出発。馬場島の到着が遅かったのもあり、歩行開始が6時過ぎになりました。

今回のタイムスケジュールについては、早月尾根は木の根が多く雨天で滑りやすいので、明るい間にできるだけ下の方まで下山したいが、登りもそれなりに時間はかかるだろうと話し、往路7時間をタイムリミットとし下山することになりました。

登り出しから急登だが、先頭のABE CLの好ペースで快調なスタートとなる。

その後、1時間を目処に先頭を交代しながら進みました。霧雨から雨となるが、それほど強くならず、その後も順調に標高を上げていく。途中、1:00から登り御来光をみてきたという男性とすれ違うが、なんと往復7時間のペースに驚く・・・

徐々に空も明るくなり、9:46早月小屋着。速くはないが予定通りのペースで歩けている。

天気も好転し小屋から上は快晴。剱岳が見ながら小休憩をとり頂上目指して出発。

視界も良くなり歩きながら室堂方面、小窓尾根、雲海の景色を見ることができた。

小屋を超えてからはガレ場、鎖場が出てくるが、足元が濡れていないので歩きやすい。

しかし、私の足に痛みが出てきてしまい、ペースが上がらず13:05頂上着。

頂上で360度のパノラマを楽しんだ後、長い長い下山の始まり。

下りはあまり休憩をとらず、まずは早月小屋まで。

小屋からは樹林帯で、夕方は動物が出る、熊もいる。と聞き要注意です。

動物に会いたくないので少し大きな声で話しながら、時々”ホーホイ”と言い合いながら、

濡れた木の根が多い山道の注意払いながら歩く。

小屋出発が16:10となり、明るい間にできるだけ下りようとSZKさんが

スピードアップしながら牽引してくれ、ほぼ予定通りの時間で下山することができました。

日帰り剱岳は初めてで当初はどうなるかと思っていましたが、途中引き返すことなく強歩トレーニングができました。

離阪目的地到着後、1時間に仮眠、13時間歩行、温泉とご飯もササッと済ませ、

2時間半ほどの仮眠をとり帰阪。一般的にこの年齢の女性4人でこんなことしてないよね。

と笑い話になりました。

BAN記

登山口 6:08→ 1660m 8:18 → 早月小屋 9:46着 → 2,600m 11:14 → 山頂 13:05

山頂発 13:23 → 早月小屋15:53着 → 下山19:18

| 山行期間 | 2019年9月14日(夜)~17日 |

|---|---|

| メンバー | TYK DTE WZU |

| 山行地域 | 北アルプス 前穂高岳 北尾根 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

9月15日~17日の日程で前穂高岳北尾根に行ってきました。

初日15日は上高地~涸沢まで。

涸沢について、すぐに5.6のコルへ偵察に行き、翌日に備える。

二日目16日は3時起床。4時に出発。ヘッドランプをつけて5.6のコルへ。

5.6のコルには5時過ぎに到着。辺りが明るくなるのを待ち、5時半にスタート!

いろんな記録にあったように、4峰は大きな浮石がゴロゴロしており、落石に注意。

「4峰が核心」と聞いていたが、まさにその通りであった。

3.4のコル近くからの景色。なかなかの眺め。

3峰の眺め。

3峰は2ピッチ目が核心とのことであるが、チムニー右のルートをとれば全く問題なし。

感覚的には3級もないかもしれない。

3峰頂上でしばし休憩。

2峰からの15メートルの懸垂下降。

9:57 前穂高岳山頂!!

5.6のコルから4時間30分で登攀終了となりました。

4峰でのルーファイ、3峰での時間ロスなどがなければもう少し時間短縮できるかな。

この後は、ながーい吊り尾根歩き、そして奥穂高岳へ

奥穂高岳には12時前に到着。

奥穂高岳~穂高岳山荘(12:30着)~涸沢(14:24着/50発)~横尾(16:51着)でした。

| 山行期間 | 2019年9月14日~15日 |

|---|---|

| メンバー | MSD ICK YMK KWI KSU HYS |

| 山行スタイル | ピークハント トレーニング |

目指せモンブラン!!ということで、モンブランチームで高度順応も兼ねて、富士山へタイムトライアルに行ってきました。

モンブランの標高は4,810m 技術的には決して難しい山では無いといわれてますが西ヨーロッパでは最高峰。長時間歩ける体力と、高所耐性、そしてより早く、より安全に頂上へ達する為のスピードが求められます。

9月14日 晴れ

各々、共同装備、個人装備、水5リットル程を担ぎザックの重量は15キロ~14キロ程でしょうか。

富士スバルライン5合目駐車場を7時10分にスタート。今回はタイムトライアルということで各々のペースで山頂へ向かいます。6合目辺りまではメンバー同士で和やかに会話しながらのんびりと進みました。

6合目を過ぎた辺りから身体も慣れてきたこともあり、自分のペースで進むことにしました。初めて登る富士山。こんなにも見晴らしがいいのですね。 有難いかどうかは別にして、頂上までの距離がなんとまぁ分かり易い事(笑)

9月10日で閉山した富士山ですが、スバルライン駐車場には車が沢山止まっておりました。登山者の数も比較的多く、デニム姿の海外の方達や、軽装の方もたくさんおられました。日帰りでこの時期に富士山に登られる方がこんなにも多いことにビックリ。

7合目辺りまでは細かい砂地で左右にトラバースするような形で徐々に高度を上げていきます。この辺りまでは空気の薄さもそれほど感じられずに快調にペースを上げて進みます。私は普段からあまり歩調のペースを変えずに、足を一定のリズムで前に出す様な歩き方を意識しているのですが、今回もなるべく歩調のリズムは変えることなく、息の切れ方、足の疲れなどに応じて、足を出す歩幅を変えたり、踏み込む時の重心の取り方を少し変える事によって足の筋肉に掛かる負荷の位置をずらしながら登る事を意識しました。

7合目辺りからは登山道の様子が変わり、足場の悪い岩場に変わって少し体に疲れを感じ始めました。8合目~9合目では少しずつ息苦しさを感じ始めました。これは空気が薄いせいなのか?足を出す一歩が重く感じられます。苦しいながらもなるべくペースは変えない様に意識しながら一歩一歩足を前に出すことだけを意識し続け・・・なんとか吉田口頂上へ。

メンバーも続々と登頂します。登っている最中は全く感じなかったのですが、頂上到着後すぐに物凄い頭痛を感じ始めました。動くのが辛く、楽な姿勢を探しては体勢を変えて体を休めます。他のメンバーも不調を訴えます。元気なのは最年長のMSDリーダーのみ。MSDさん、流石でございます。

私はと言いますと、おはち巡りをして剣が峰に到着した頃には、体を動かすことが出来ない程の頭痛と吐き気。。寒気もひどく感じ、日が射しこむ場所を探して倒れこむように横になります。ただ、テントに入り少し休憩したら良くなるだろうと思っていました。泉州会に入り山行を重ねるに連れて、自分の体調のパターンの様な物が少しずつですが分かってきたような気がします。

日も暮れ始め、御鉢周りにも人が少なくなって来たのでテントを張ることにします。私たちのほかにも数組テントを張っておられる方が。テント内では下からKSUさんが担ぎ上げてくれた0.5キロの月見団子を頂きました(笑)写真撮っておけばよかった(笑)

テント内では水分を意識的に取り、身体を休めたことで私の体調は徐々に回復していきました。しかし、私の他にも体調不良を訴える者が数名。先ほどよりもあきらかに辛そうです。。食欲が出ずに殆どご飯も食べられない様な状態です。私はというと、先ほどの体調不良は何処へやら。モグモグパクパク(笑)

山でどんなにバテても疲れていても「食べる事が出来る」というのは・・強みかもしれない(笑)

そんなこんなで早々に就寝。次の日は、泉州会に入ってから一度もゆっくりと眺めたことのないご来光をこの日ばかりはゆっくりと眺める事が出来て幸せでした(笑)お疲れさまでした^^

コースタイム

7時10分スバルライン5合目 8時20分7合目 10時35分8合目 13時吉田口頂上

| 山行期間 | 2019年8月9日(夜)〜13日 |

|---|---|

| メンバー | YMK、KWI |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | 縦走 |

出発1週間前、Mリーダが参加予定でしたが、約1週間前に参加できないとの連絡が入り、私たちのみで行くかどうかの検討から始まった。正直今までMリーダに色々任せてしまったことを反省し、私たちは当初の計画を少し変更し、山行することにした。出発前からとても不安であった。

8月9日〜8月10日 晴天

折立に到着すると、予定通り林道手前で多くの車が並んでおり、他の車と同様に並び、車内で仮眠をとる。翌朝林道のゲートが開くと同時に多くの車が動き出した。折立に到着。登山口には多くの人がおり、ツアーのバスも到着。登山口から登り始めたが、大勢の人で混雑していた。人の速度に合わせたり、抜きつ抜かれつつでした。強引に下る方もおられるので驚いた。五郎平小屋まではずっと人ごみの中を歩いている感じであった。五郎平小屋から薬師峠までは少し人もまばらになったが、やはり多くの人が登っていた。薬師峠には早めに到着しないとテント場がなくなると聞いていたので、足早で行った。薬師峠の手前にはニッコウキスゲなど綺麗な花が沢山咲いていてYMKさんに花の名前を教えてもらいながら歩いた。薬師峠には多くのテントが張られていたがまだ時間も早かったのでなんとか場所の確保はできた。テントを張る。私は初めて使用するテントでどのように使うのか考えながら作業をした。途中でボキッと変な音がしたと思ったら、1カ所が入らない。少し割れ目が入ってしまった。初日のテント設営でとあせったが修理具を取り出しなんとか完成。時間も早かったのでとても暑かったが2人ともとても疲れていてテント内で16時の天気予報を聞く時間まで休憩をした。

8月11日 5時半出発 晴天

太郎平小屋から薬師沢の途中で私は木で滑ってその場で転倒。右膝を打撲。少し強く打撲してしまったので少し歩きにくかったもののさほど影響はなかった。後日YMKさんはこの時に始まったばかりなのに敗退しないといけないかと心配したそうだが本人はそんな事を考える事もなく普通に進んだ。薬師沢小屋周辺はとても綺麗な川が流れていて涼しく、しばらく涼んでいたいと思ったが今日は高天原まで行きたかったので、足早に出発した。薬師沢から少し急騰でここも人が多かったので、待ちながらの登りでした。雲ノ平に近づくと木道が綺麗に整備されていて、歩きやすかった。雲ノ平山荘の場所は見晴らしも良くとても素敵な場所にあった。珍しい白濁りのビールも置いてあり、次回はここでゆっくりしたいと思った。雲ノ平から少し行った所で分岐があったが少し行き過ぎてしまったがすぐ戻り、高天原山荘までの道を進んだ。ここまで来ると人にはほとんど会わなくなった。高天原峠までは急な下り坂も多いものの梯子があちこちかけられていた。長い梯子は少し戸惑いながら慎重に進んだ。高天原山荘には予定通り到着し、その後少し歩いた所にある温泉に行き、しばしの休息をとった。男性はほとんど裸で温泉横の川を歩いているので目のやり場に困った。

8月12日 4時半出

発 この日も晴

昨日の急下りとは違う道で緩い登りで鷲羽岳へ向かった。鷲羽岳付近は岩場が多くすれ違うのもやっとの箇所もあった。3日目にして初登頂で嬉しかった。鷲羽池もよく見えた。その後、三俣山荘へ向かう。三俣山荘から三俣蓮華岳はコースタイム90分の距離ですが、非常に暑かったからか足が思う様に動かず150分近い時間がかかり、かなりYMKさんには待ってもらったと思う。三俣蓮華岳から黒部五郎キャンプ場までは暑かったがなぜか楽になった。黒部五郎キャンプ場へ行く途中にはチングルマの群生があり、癒しの空間が広がった。

8月13日 4時半出発 晴天

黒部五郎岳の肩についたので、頂上へはザックを置いて登った。黒部五郎岳から赤木岳は遠くなかなか着かないなと思いながらも、今日は最終日で何としてでも折立に時間通りに到着しないと帰れないという思いでひたすら歩いた。急登はないものの非常に暑く、目標がはっきり見えない中歩くのはしんどかった。

折立には15時までに到着したかったので、ぎりぎり予定通り到着しホットした。

今回の山行中ずっと晴天で非常に恵まれており良かった。天候が悪かったらもっとトラブルが発生し、予定通にはいかなかったと思います。又、登山道が非常に整備されており、高山植物も多く見られ、癒し空間も多かったので、経験の浅い私にとってはとても良かったと思いました。又、2人で山行することにより今まで以上にもっと事前準備が必要だと痛感した場面もあり、良い経験になったと思います。(KWI)

8/10折立7:30 → 三角ベンチ9:12 → 五光岩10:25 → 五郎平小屋11:34 → 薬師峠キャンプ場13:52

8/11 薬師峠キャンプ場5:30 → 太郎平小屋5:50 → 薬師沢小屋7:55 → 雲ノ平山荘11:02 → 高天原峠12:54 → 高天原山荘13:52

8/12 高天原山荘4:40 → 鷲羽岳9:22 → 三俣山荘10:36 → 三俣蓮華岳12:34 → 黒部五郎キャンプ場14:22

8/13 黒部五郎キャンプ場4:30 → 黒部五郎岳6:38 → 赤木岳9:16 → 北ノ復岳9:50 → 太郎平小屋11:56 → 折立14:57

| 山行期間 | 2019年9月13日(夜)~15日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、TCH |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | 沢登り |

以前から行ってみたいと思っていた真川の鳶谷に行ってきました。天気が良かったこともあり、開けていてすごくきれいな沢でした。とにかく長いので荷物を担いで歩ける体力と、巨岩群、奥の二俣以降をどう突破するかが、ポイントだと思います。

折立から岩井谷橋まで車道を歩く。工事の車がたくさん走っていました。岩井谷橋から堰堤2つを越えて(左岸)から沢装備になりました。3つ目の堰堤は右岸から越えました。

初日(14日)は最低でも最初の二俣、できれば奥の二俣、あわよくば2400mよりも上まで行きたいと考えていたため、イワナがいることはわかっていたが、釣りをせずひたすら巨岩群を突破することにしました。

奥の二俣に14時半に到着。微妙な時間だった。さらに進みたかったが、もしロープを出すなど時間がかかってしまうとやばいかもしれないので、無難にここで泊まることにした。

2日目(15日)、もう1パーティに先を越されてしまった。第2の核心は、最初の滝をどうしようか迷ったのですが、右岸を巻くことにした。それ以降戻れなくなってしまい、核心の上まで巻くことになった。

核心の後の2つの滝は、左岸の階段状になっているところを登った。

ロープを出さなかったので、思っていたよりは速く突破できた。2400m辺りはどこでもテントを張ることができるスペースがあり、初日のここまで登ったらよかったと、来てから思った。

稜線に到着後、太郎平に行き、折立に下山した。16時になった場合は、大阪に帰ると夜中になるので、折立に泊まるつもりだったが、13時半に下りてきたため、大阪に帰ることにした。

今回、予想よりかなり速く行動できたことは、今後の山行を計画するのに幅が広がると思った。

行動時間

9/14 7:05折立→8:10岩井谷橋→9:50鳶谷分岐→13:50 2000m最初の二俣→14:30奥の二俣BV

9/15 6:15出発→7:27第2の核心終わり→9:55稜線→10:55太郎平→13:30折立

| 山行期間 | 2019/9/1~2 |

|---|---|

| メンバー | TKR DTE |

| 山行地域 | 南アルプス 北岳 |

| 山行スタイル | マルチピッチクライミング |

毎年誰かしら行ってる夏の風物詩です。

(冬は赤岳主稜ですね。)

名前が超有名でカッコいいです

“これが北岳東壁、大樺沢奥壁という名前だったら・・・”

(『チャレンジ!アルパインクライミング』より)

何回行くねん。と言われたけど下部岸壁の取りつきまでしか行ってませんでした。

TKRさんありがとうございました。やっと行けました。

9月1日

5時50分の乗り合いタクシーに乗って広河原、8時10分に白根御池小屋にチェックイン。早すぎて一日どうしましょう。昼寝です。偵察省略。

アプローチは二人とも知っていて、一応行こうかなとも思いましたがTKRさんは任せろ!!と言っているし雨もぱらぱらしてアプローチシューズがぬれると重くなるので。

9月2日

2時に起きてBガリーに向けて出発。大樺沢の登山道を登っていって大きなボルダーの上、C沢側から入ってBC間尾根をBガリー大滝まで登って行きました。尾根末端からも踏み跡ありです。

準備しながら夜明けを待って、5時15分にスタート。

前日白根御池でお話した茨城県の山岳会のお二人パーティ、下部フランケからDガリー奥壁を狙っておられましたが(すごい!!)天候がいまいちでアプローチも時間を使ってしまった、ということで4尾根でええか。とBガリーに上がってこられました。絶対抜かされるー。

Bガリー大滝

・1P目(Ⅲ)TKRさんリード

・2P目(Ⅱ~Ⅲ)DTEリード 途中ビレイ点があったが50mいっぱい近く伸ばしたら下部の終了点まで行けました。

ふみ跡をCガリーのほうへ行って、Cガリーをトラバースして右のきわを登っていくと、消えかかった「4おね」というペンキがあり、その上にヒドンスラブがあります。

逆層で苔むしたヒドンスラブです。ビレイ不要、時間短縮。とTKRさんが登ってくれた。

6時40分、第4尾根主稜取付き。

取付きから富士山。

取付きから富士山。

・1P目(Ⅳ+)TKRさんリード

私はクラックの出だしが難しくていきなりやばいー。と思いました。でも、この辺はまだ岩が乾いていたのだった。

・2P目(Ⅱ)階段状 DTEリード

晴れているのは取付きまで。4尾根はガスに包まれ。

・3P目(Ⅲ)緩傾斜のクラック TKRさんリード

・4P目(Ⅲ)簡単なフェースから垂壁前テラスまで。DTEリード

7月に大雨で懸垂敗退したときに残置したスリングを無事回収。

ここからBガリーまで懸垂で降りていくなんてほんとに大変だったと思います。SOTさんお疲れさまでした!!また行きましょう!!リードお願いします(泣)

・5P目(Ⅳ+)TKRさんリード

クラック沿いにハーケンが連打されている(冬用??)けど右のカンテのほうに早めに登ってリッジに出ます。次にマッチ箱(どのへんがマッチ箱なのか?)から懸垂です。ガスとにわか雨が続いていたためか、岩がつるつるになってきました。

・6P目(Ⅳ)TKRさんリード

コーナーを登って上のクラックに出ますが、岩がむっちゃしけっている。TKRさんがずるっと滑るのを見た瞬間に私のメンタルが崩壊しだしました。

そして・7P目(Ⅲ+)TKRさんリード

DTEの担当のはずですが、右のカンテか左のルンゼか迷う。

TKRさんはカンテやろと言ってるが、岩がモイスチャーすぎてルンゼのほうが易しく見える。

うーもっと記録をチェックして来るべきだった。

逡巡タイム5分?くらい使ってしまって、「怖かったら行きますよ」とTKRさんが言ってる。。

カンテのほうに登りかけたが怖くて足が出ないので、もう「お願いします」と言ってしまいました。

これで今日の私の出番はなくなった・・・。

TKRさんもカンテはやっぱこわいわーと下りてきてルンゼを行きました。この上が枯れ木テラスです。

枯れ木がありました。ここが2010年に1P分丸ごと崩落したのですね・・・。

・8P目(Ⅱ?)DTEリード ハンドトラバースで城塞チムニーの取り付きへ。ガスガスで高度感がなかったのがよかったかもしれません。

・9P目(Ⅳ+)Dガリー奥壁城塞チムニー TKRさんリード

チムニーは水が滴っていましたが、TKRさんはすごいがんばって迷わずパワーで抜けられました。強い!ザック荷揚げしますか?チョーク貸しましょうか?という私の心配はむちゃうざかったと思います。

TKRさんの登ってコールのとき10時40分くらいだったので、フォローの私は11時までにトップアウトしようと思って登り始めましたが、ハングのところが何回やっても身体が持ち上がらないので、あぶみで登りました。はい。A0どころがA1でした。

後ろのパーティの方が、下から「枯れ木のテラスってどこですかー」聞いてこられて、「そこでーす」と答える。あっギリ抜かされなかった!

10時50分 無事第4尾根終了点。

終了点で。

終了点で。

終了点~登山道のふみ跡。お花畑の残骸。

終了点~登山道のふみ跡。お花畑の残骸。

大阪まで帰れますね、ということで白根御池までかけ下りて、テント撤収。ザックに入れてきたのに帰りにはなぜか入りきらない荷物を外付けしまくって、15時広河原の乗り合いタクシーに乗れました。

最後に御在所トレーニングに行ったときは、何回前尾根ばっか来るのかと嘆いてしまいましたが、裏道登山道から前尾根のアプローチ1時間強+前尾根3時間でトレーニングすることはやっぱり有効よなぁと行ってみて思いました。会長の教えです。

行ってみると私はまだまだだった。

9月2日 (行動記録)

白根御池小屋 2時49

二俣3時09

下部岸壁取付着4時43

登攀スタート5時15

四尾根主稜取付着6時40

マッチ箱懸垂降8時40

終了点10時58

北岳山頂11時35

肩の小屋11時50

白根御池小屋着12時49

下山開始13時12

広河原山荘着14時50

| 山行期間 | 2019年8月9日~2019年8月12日 |

|---|---|

| メンバー | MTU KSU HYS |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | バリエーションルート |

今回、私たちの夏合宿の舞台となったのは北鎌尾根。北鎌への取り付きルートは幾つかあるが、私達は上高地から水俣乗越を通り、天上沢を下って北鎌沢出合へと目指すルートを取った。

個人的には、今回の山行を無事に終える最大のポイントは、ルートファイティングでは無いかと考えていた。勿論、体力面や登攀能力も大きなポイントにはなるだろうが、ルートをミスする事により、余計な時間を割いて体力の低下を招き、更にはルートに行き詰まって最終的に危険な登攀を余儀なくされる様なことは絶対に避けたいと考えていた。

今回の山行では、私達3人は意識的に「稜線通し」を貫いた。

その結果、ルートを大幅にミスする事も無く、比較的計画通りに山行を終える事が出来たのでは無いかと思う。しかし、反省点もあった。ルートファイトを意識するあまり、後続の2人と距離がひらくことがあった事だ。一番最後尾にはリーダーであるMTUさんが居てくれるという安心感と、自分の役割はミスする事無く的確にルートを読む事だという意識が強すぎて、次の尾根を確認する為に少し先を行き2人を待つという場面が多くあった。直線距離としては十分に見渡せる距離であったと思う。ただ、岩場では少し回り込む様な動きをすれば、数メートル先を行くだけでも先行者は岩陰に隠れて見えなくなってしまう。その先で、もしも自分が足を踏み外し滑落するような事があれば・・・と振り返ると恐ろしい。

8/10日(土)晴天 5:50 あかんだな駐車場 6:20上高地バスターミナル 夏山を楽しむ多くの登山客で賑わう中、8:10徳沢、9:00横尾、11:00ババ平、12:00水俣乗越分岐、13:20水俣乗越へと足を進める。ここまでは危険個所も無く一般道であるので道もしっかりとしていて歩きやすい。

北鎌沢分岐を目指して天上沢を下降する。天上沢上部は非常にザレていて集中して足を進めないと足を滑らせて危険である。ルートは鮮明で道に迷うことはないだろう。雪渓があるとの情報もあったが、下部で少し残っていた位で軽アイゼンは必要なかった。雪渓は数メートル先で無くなっているのが見えていたので私は着けずに進んだが、MTUさんとKSUさんはアイゼンを着けたかったみたいでアイゼンを着けて進んでいた。数メートル先ですぐに脱いでいたけど(笑)

河原に出てからはアドバイス通りこれでもか!!っと進んでも中々北鎌沢との分岐には出てこない。。まだかまだか、とGPSを確認しながらやっと北鎌沢出合に到着。分岐には数パーティーのテント村が出来ていた。

8/11日(日)3:00起床 4:30北鎌沢出合出発 北鎌沢は右俣を行く。ややこしい分岐が出てくるのか?と心配していたが迷うことなく進めた。上部でP7の稜線に向かって走る通称クライマーズホイホイの様なルートも見つけたがしっかりとコルを意識して目指せば迷うことも無く、ルートは鮮明であった。

6:40 北鎌のコル コルはブヨの天国でした(笑)こんなところでテントを張るなんて・・想像するだけでも恐ろしい。暫し休憩していよいよ北鎌尾根に足を踏み入れる。MTUさんの指示でトップを行かせて貰う。独標まではルートも鮮明な樹林帯。太陽の日差しがジリジリと身体を照り付ける。

10:00 独標手前コル 前方に大きく聳える独標。後方から独標を眺めてルートを探す。岩登りの醍醐味はルートを読むことだと思う。岩壁を前にして、じっとその壁を見つめる。岩の弱点を探しながら、どうやって抜けてやろう。どうやって攻略してやろう。と、ルートを探す。

この瞬間、私の胸中は99%不安と緊張で満たされる。緊張を強いられる環境下でその瞬間を楽しめる程、私のメンタルは強く無いのだ。岩登りが楽しい?いや、寧ろ登攀中は全く楽しくない(笑)早く帰りたい。早く安全な場所へ行って安心したい。ただそれだけなのだ。

独標手前から千丈側をトラバースで進む。足場は想像以上にしっかりしていてスムーズに抜ける。逆コの字に張り出した岩場を抜けた後、少し悪いトラバースを直進するのか、そのまま稜線に向かって直登するのか悩んだ。私は主稜線に向かって直登する選択をした。(下調べで独標のトラバースを下りすぎて主稜線に戻るのに苦労している記録を幾つか見ていたからだ。)登り始めて少しして、前方右側の岩場(私達とは違う岩)に先行パーティーが見えた。これはルートをミスしたか?と思ったがそのパーティーとは随分距離が離れていたはずだ。様子を見ていると主稜線に戻るルートで手こずっている。

ルートを読んで進んでいくとチョックストーンが挟まっている岩場を見つける。事前の下調べで独標直登ルートの目印がチョックストーンである事は頭に入っていた。そのまま主稜線に向かって突き上げると頭上の稜線に人影が。大丈夫だ。ルートは間違っていない。

無事に主稜線に戻る。先に登っておられた方に話しかけた。「稜線上を進んで来られたんですか?」と。すると、私たちと同じ所を来られた様だ。ガイドの方が前方にいらっしゃったみたいでその方に付いて来られたみたいだが想像以上に大変だったと。稜線上ずっと先の進行方向に目をやるとガイドらしき方がロープで3人を連れて進んでいた。ロープで誘導しながらスピードを落とすことなく進んでいる。今回の山行では、何組かのパーティーに追いつき先を行かせていただいたが、最終的にこのパーティーに置いつくことは無かった。むしろ距離はどんどんと離されていたように思う。

独標を越えて、その後も稜線通しを意識した。個人的に今回の山行の核心は独標トラバース後の主稜線への登り返しとP14の突破だと考えていた。p14は白い岩肌でとてもザレている様子。なるべく無駄なトラバースはしたく無い、危険な登り返しも避けたいと考えていた。それに、p14手前のコルから延びるトラバースに入り込み、大幅なタイムロスをしている記録を幾つか見ていたのだ。p14らしきピークの手前ではっきりと千丈沢側に延びるトラバースルートがあった。ここでも、どちらに行くのか?という選択を迫られたが、稜線上を行かせてください!と自分の意思を伝えさせて頂いた。

稜線上は危険な箇所も無くスムーズに進むことが出来た。その後も順調にp14、p15、p16といずれも稜線上を行く。このころには前方に大きく聳える大槍の姿が。12:00頃、北鎌平に到着し暫し休憩を取ることに。北鎌平から大槍を食い入る様に見つめる。遠目で眺めてる分にはルートは全く読めない。。何処を行けばいいのか・・・大槍を登攀している先行パーティーの動きを必死で追う。

そんな必死にルートを探してる私の目の前でMTUさんとKSUさんは大の字になって寝始めた(笑)

驚愕である(笑)大槍を目の前にして、この2人は今にも爆睡しそうな勢いである。2人が大の字になってね転びながら休憩をしたのは、実はココ北鎌平だけではない(笑)休憩場所で、ヘルメットを顔面に被りながら大の字になって寝始めるという光景に数回遭遇していた(笑)

なんて強いハートの持ち主なのだ。。チキンハートの私には北鎌尾根の稜線上で大の字になって休憩するなんて余裕は無い(笑)願わくば危険なこの尾根から早く抜けたい。安心できる場所でゆっくり休憩したいのだ。そんなこんなしていると、さっきまで晴天であった空にどんどんとガスが出てきて一気に槍がガスで覆われる。

ガスが出てきました!出発しましょう!とチキンハートの私は叫ぶ(笑)2人ともチキンハートの私の勢いに負けて出発の準備をしてくれた(笑)

大槍の登攀は一歩一歩足を進めると、遠目で見ていたよりもルートは明瞭であった。着実に一手一手慎重にホールドを探す。最後のチムニーの場所は北鎌平から把握していたので迷うことなくチムニーの真下に出ることが出来た。チムニーを登りきると直ぐに槍の頂上が視界に入る。

最後のチムニー登りはちょっと物足りなかったけど、怪我無く無事に登りきれた事を称えあった。今回、トップを行かせて頂いたことはとても良い経験になった。やはり私は岩登りが好きなんだと改めて感じることが出来た。登っている最中は殆ど緊張と不安しか感じなかったけれど、その心の何処かで、緊張と不安を楽しんでいる自分も発見した。明らかに興奮していたと思う。

北鎌登攀中に私は千丈沢側に見える如何にも悪そうな茶色い尾根がずっと気になっていた。どうやら硫黄尾根というらしい。春に北穂に登ったときは前方に見える前穂北尾根に魅了された。登れば登るほどチャレンジしたい山が増える。まだまだ努力が必要だ。技術面も体力面も。

私の今現在の目標は2020年、夏に挑戦するモンブランである。一年後、モンブランの頂上に立てるように。今できる最大限の努力をするのみである。

行動記録

8/10 5:50あかんだな 6:20バスターミナル 8:10徳沢 9:00 横尾 10:00一ノ俣 11:10ババ平 12:00大曲 13:20 水俣乗越 15:43 北鎌沢出合

8/11日 4:30出発 6:40北鎌コル 8:00P9 10:00独標 12:00 p15 13:30 槍ヶ岳山頂 15:12 槍山荘発 18:30ババ平

8/12 6:10ババ平発 10:10バスターミナル

| 山行期間 | 2019年8月10日~13日 |

|---|---|

| メンバー | SGY(CL) ABE(SL) SZK DTE |

| 山行地域 | 剱岳周辺 |

| 山行スタイル | チャレンジ&エンジョイ!アルパインクライミング |

剱岳ロンリープラネット☆(アルパイン編) Zinne~岩と雪渓と花~

SGYリーダーと当初8人くらいいた大阪の女性たちは、3人の女性たちまで減ったためかしまし度はぐっと下がり、私もサブリーダー免除でホームページ担当です。

8月10日

前日立山の駐車場に入って仮眠、アルペンルートのチケット行列はそれほどでもなかったので、6時台のケーブルに乗れ、室堂ターミナルでNGS先輩に会いました☆

本日は熊の岩までのアプローチ。分かりきっているが長い。これぞアルパインです♪

長次郎出合では、雪渓をビブラムソールだけで走って下りる訓練をしている人たちが駆け下りてきてびっくりした。

SGYさんから「去年は15時に着いたなぁ」と聞いたとき14時すぎくらいだったのでやばい!!と思って、ラストスパートで初体験。の熊の岩に入りました。横に八つ峰が全部見えて雪渓のお水が取れてチングルマもまだ咲いている!!ここは天国なのか。

これから3泊ここで過ごすなんて幸せです。

道々これからの天気の話をしていたがやはり、太平洋に停滞する台風の動向がよく分からないので、メインイベントのチンネは先に行きましょう。いきなり左稜線、ドキドキです。

8月11日

3時起床でチンネに向けて出発。長次郎右俣の上部はけっこう急だったので、これは下降できるのか??と思いながらチンネが待っているので深く考えないことにした。

乗越から池の谷ガリーを三の窓まで下る。雪渓はなくてありえないほどガレガレ、三の窓から右側の岩の基部沿いに雪渓を行くと、左稜線に1パーティ取り付いているのが見えました。ここの雪渓もけっこうこわくて、雪渓がやばい?と思いながら、深く考えないことにした。

6時50分 ABEさんパーティ先行でクライミング開始です。私は核心以外の奇数ピッチ行っていいですか。SGYさんはだいたい、いいですよこだわりはないですよ、と言ってくださいます。

チンネ左稜線 ①ABE/SZK ②SGY/DTE

1P目 凹角からテラス(ⅲ)Dリード

2P目 フェース~バンド~フェース(ⅳ)Sリード

3P目 フェース~ピナクル(ⅲ)Dリード

4P目 フェース~リッジ(ⅳ)Sリード

5P目 コンテで歩き 易しいリッジ(ⅰ)

6P目 リッジの上~凹角~フェース(ⅱ)Dリード

この辺から高度感がすごい!アルパイン!という感じがします。すごい景色、日本とは思えないです。

7P目 ピナクル群~T5(ⅳ)Sリード

8P目 「鼻」(ⅴ)Sリード

9P目 リッジの凹角~フェース(ⅲ+)Dリード

この辺で後ろのパーティが追いついてこられましたが、なんとか渋滞なしで最後まで抜けられました(後ろに2パーティくらいいたようです)

10P目 リッジ沿い~終了点(ⅱ~ⅲ)Sリード

左稜線は、聞いていたとおり核心以外はホールドもスタンスも豊富で、登りやすいですがやはり本番でのⅳ級~は私にはハードルが高い。

ABEさんもSGYさんも核心のⅴ級をすいすいと抜けられ、さすがでした。ABEさん強い強いと言ってても自分は一向に強くなりませんね。がんばりましょう。

(使用したギア)

ダブルロープ 50m 2

キャメロット♯0.2、0.5~2

ナッツ ハーフセット

アルパインヌンチャク10セット

長シュリンゲ2

(私が紛失したギア) カラビナ1 短シュリンゲ1 キャメロット♯1

岩の中でもキューティ

下降は終了点から1P懸垂のち池ノ谷ガリー側に2P懸垂でした。ここは聞いていたとおりの落石地獄なので、後ろのパーティにちょっと待ってもらったりしながら無事着地しました。池ノ谷ガリーの中でスマホの電波が入った!ので天気図を取り、台風の位置とかはあまり変わっておらず翌日も予定通り行動できそうです。

あとは熊の岩に帰るだけだー。と思ったら、私にとっての核心はこの後に控えていました。長次郎を下るのがこわいこわい。尻もちでもつこうものなら熊の岩までノンストップで大惨事になります。前向きはぜんぜん無理で、バックステップでも足プルになってきて生まれたての仔鹿になりました。Bチームのときのほうが歩けてましたよ?ロープ出しましょうか?とあきれ気味のSGYリーダーが優しく見守ってくれる中、ABEさんとSZKさんを散々待たせて1時間半かけて熊の岩にたどり着きました。大きい靴とアタックザックを持っていくべきだった。アイゼンは10本爪でほんとに、よかった・・・。雪を背負うことはできませんでした・・・。がっくし。

8月12日

三日目。八つ峰Ⅵ峰Cフェースから上半部の縦走です。3時起床でCフェースの取り付きへ。一番で取り付くと、前日チンネ左稜線を先に登っていた二人パーティが来られて、一緒のパーティみたいですね、とジェントルメン。後からも続々。5・6のコルから八つ峰に取り付いているパーティ、雪渓の中でスクワットしている大学生?などお祭りのような長次郎でした。

剣稜会ルート①ABE/SZK ②SGY/DTE

1P目 スラブ~凹角(ⅲ)Sリード

2P目 凹角~フェース~ハイマツ(ⅱ)Dリード

3P目 Sリード(ⅲ)

4P目 Dリード(ⅲ)

簡単だが浮石がこわいのと、ランナーが取れない。

5P目 リッジのトラバース(ⅱ)~リッジ~終了点 Sリード

名物のトラバース、ⅱ級だけどリッジのカバに体重をかけるのがこわい。前を行くSZKさんが前のピッチを短く切ってくれたおかげでリードしなくてよくなった・・・。

5P目のビレイ点で後ろのパーティががんがん追いついてきて、渋滞になった・・・。

終了点から靴を履き替えて八つ峰上半の縦走。ABEさんと私は、二年前Ⅰ・Ⅱ間ルンゼから入って大雨の中5・6のコルで敗退した苦い思い出があり、念願の上半部リベンジでした。快晴で快適で最高。Ⅵ~Ⅷ峰まで八つ峰は懸垂祭りです。全部で5回~6回?くらい。晴れているのでルートも分かりやすいけど、なにせ後ろからがんがん人が来るので、懸垂セットが焦る焦る。八つ峰=懸垂のスピードなのですね。前日登ったチンネが見えます。

八つ峰の頭で記念撮影して、再び池ノ谷乗越。実は、私の雪渓がひどいので下りはⅧ峰~Ⅶ峰の巻き道を降りようと言っていたが、ここに来てみるととえーまたここ往復するん。めんどくさーというみんなの雰囲気ががんがん伝わってきたので、やっぱり雪渓降ります!と言うしかなかった。

前日よりはステップができていたが、相変わらず仔鹿だった。この日はロープを出して下降しているパーティもいた。前向きでガシガシ降りているお兄さんたち。長次郎の真ん中でプルプルしてたいがい邪魔な私を、「こわいですよね~」と苦笑いで励ましてくれて、こんなのでここに来てすみません、、と思った。

本日も無事行程を終了。夜、外に出るとすごい月明かりが八つ峰を照らしていた。本当に厳か、幽玄の風景で、現実とは思えない。ムーミンの挿絵のようだった。

8月13日

最終日。長次郎左俣をつめて本峰を越えて下山。2時半起床で撤収して出発。順調に長次郎のコルに出る。ここまできたらほぼ安全地帯。なんと剱岳が初体験というSZK先輩。本峰より先にチンネと八つ峰に行ったのだった。そしてつるぎのかっこよさにすっかり参ってしまったのかどうだったのか。

名物のカニ横ばい等を通過して長い別山尾根のあと、初めて通ったクロユリのコルから剣山荘の上の道は、すごいお花畑でした。なんで今まで通らなかったのか。ほんとにおススメの道です。SGYさんとSZKさんは高山植物の話題で盛り上がっている、エレガンス。

アルパインとかダサいと思ってるそこの若者たち。熊の岩は楽しいところでしたのよ。

(行動記録)

8月10日

6:10 立山アルペンルート~7:50 室堂~8:30 雷鳥平~10:00剣御前~10:15 剣沢~12:40 長次郎出合~14:45 熊の岩

8月11日

4:20 熊の岩~5:10 池ノ谷乗越~6:00 三の窓~6:30 チンネ左稜線取り付き~6:50 ABEパーティ登攀~7:10 SGYパーティ登攀~13:45 ABEパーティ終了点~14:15 SGYパーティ終了点~16:40 池ノ谷乗越~18:15 熊の岩

8月12日

4:30 熊の岩~5:30 Cフェース取り付き~8:15 終了点~11:50 八つ峰の頭~12:30 池ノ谷乗越~14:10 熊の岩

8月13日

4:00 熊の岩~5:00 長次郎のコル~5:50 剱岳~9:00 クロユリのコル~10:20 剣御前~12:50 室堂ターミナル

| 山行期間 | 2019年8月2日(夜)~4日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、DAT |

| 山行地域 | 中央アルプス |

| 山行スタイル | 沢登り |

過去何度か計画しては、天気により中止にした片桐松川本谷に行ってきました。当初の予想では、簡単な沢と考えていましたが、思っていたよりは難しい沢でした。巻きではつかめる木や木の根が少なく、岩もボロボロでした。つかんだ草が棘だらけで、それをつかむしかなく、指を何十カ所も切ってしまった。下山後の風呂でタオルを絞るのがつらかった。

車は鳩打ち峠に停めて、沢筋を本谷に下りて行ったのですが、倒木が多く、結構いやらしかった。その後、林道の終点まで行ったのですが、途中、トンネルを通過したところで熊の親子と遭遇してしまった。小熊は木に登ったのですが、とっさに逃げてしまったため、母熊が追っかけてきて、これはやばいと思い、振り返って落ちている木の棒を拾って振り上げたら、逃げて行った。ほんと助かった。

トンネルを戻って、10-15分ほど待ってから、笛を吹きながら林道の終わりまで行って、入渓した。

最初は、予定していた1700m辺りのテン場まで、12時ぐらいには着くのではと軽く考えていたが、大滑八丁からロープを出すことが多く、時間がかかってしまった。さらに15時ぐらいから夕立にあって、フライを被ってしばらく停滞した。16時半ぐらいにはやんだので行動を開始し、テン場を探したが、いいところはなかった。

2日目、ここからも何度かロープを出すことが続いたが、何とか稜線に上がった。大変な藪漕ぎになり、指をだいぶん切ってしまった。

水が出ている最後で、1L汲んだが、あまりにも暑く、下山で脱水になりかけた。きれいないい沢だったが、棘のある草にはホント参った。

8/3 5:30鳩打峠→6:20林道→7:12入渓点→7:41 1つ目の堰堤(2段の堰堤)(右岸巻き)→7:53シラハゲ沢分岐→8:20烟ヶ滝→9:08ユウタル沢分岐→11:08大島沢分岐11:43池ノ平沢分岐→15:10小松沢分岐→15:40 1640m辺りで雨宿り→17:15 1720mBV

8/4 5:25出発→6:45 1935m二俣(左俣)→7:40 2100mコルに上がる→8:18念丈岳→9:24池ノ平山→10:05烏帽子岳→12:20鳩打峠

| 山行期間 | 2019年7月6-7月7日 |

|---|---|

| メンバー | OSM,TCH |

前日から雨が続き当日も微妙な天気と増水の心配をしながらも入渓すると水が青く澄んでいて非常にきれいだった。

多少の増水があり、二箇所ほど泳ぐ箇所があったが難しい登りはなく風景を楽しむ癒やしの沢登りとなった。

魚を確認できなかったのは天気が荒れた直後だったからだろうか、、、、、、

出発7:00→7:50高樽滝→8:05入渓→9:15 1つ目の堰堤→10:30 2つ目の堰堤→10:50 3つ目の堰堤→11:00終了

| 山行期間 | 2019年6月8日~6月9日 |

|---|---|

| メンバー | MSD(CL) KNS(SL) KWI YMK MTM |

| 山行地域 | 富士山 |

| 山行スタイル | ピークハント |

高度順応のトレーニングを目的として富士山に行ってきました。

数日前の天気予報では降水確率が80%を超えており、山行中止の可能性もありましたが、天候はやや回復し、予定通りトレーニングを行うことができました。

睡眠不足の状態で歩いたせいか、普段高山病にかからないメンバーも高山病らしき症状が出てしまいました。標高の高い山に挑戦する場合、普段にもまして体調管理に気を配る必要があると感じました。高度順応までのペース配分も良くなかった気がし ます。

そのあたりを意識してトレーニングしたいと思います。

6月8日(土) 晴れのち曇り時々雨

午前3時、頃富士宮口5合目の駐車場に到着。各自2~3時間の仮眠をとる。

水2L+テルモスとお守り替わりのロープやハーネス等を加えると一人当たりのザックの重量は17~18kgといったところか。

7時過ぎに富士宮口を出発。

新七合目あたりから一人のメンバーの歩行ペースが遅れだした。おそらく高山病によるものだろう。MSDリーダーの判断により、2チームに分かれて行動することとなった。

MSDリーダーは遅れているメンバーと共に行動するため頂上まで暫しのお別れだ。

『トレーニングにならんから上まで休憩したらあかんで!』

別れ際にリーダーは、先行隊の我々に厳しい命令を下した。

『了解しました。富士宮口頂上で待っています』

そう答えておきながら、我々先行隊は七合目で割としっかり目の休憩をとる。

木製のベンチが太陽光に程よく熱されていて、座るととても暖かくて心地よく、なかなか立つことが出来なかった。先行隊のメンバーも高山病に罹りつつあったのかもしれない。

8合目、9合目と行程が進むにつれて、ひとり、またひとりと体調不良を訴え、コースタイムは後半につれて遅くなり、加えて一回当たりの休憩時間も長くなっていた。

頂上が直ぐそこに見えているのに、歩いてみると偉く遠く感じた。

15時20分、やっとのことで富士宮口頂上に到着。ここまでアイゼンは必要なかった。

テントを張り後行隊の到着を待った。

16時に後行隊と合流。雨が降り始めており、山頂からの眺望は得られず。夕食後19時半には就寝した。

6月9日(日)雨

メンバー5人中4人が軽い頭痛を訴えた。2日目は天気が悪かったため、剣が峰の頂上まで行って、そのまま下山することになった。

剣が峰の頂上も眺望は得られなかった。アイゼンをつけて雪渓を下山した。

6月8日

7:05 富士宮口五合目→7:35 六合目→8:40 新七合目→9:35七合目→11:07八合目→12:23 九合目→13:29 九合五勺→15:20 富士宮口頂上

6月9日

6:40 富士宮口頂上→6:50 剣が峰→7:50 九合目 →9:00新七合目→10.00富士宮口五合目

| 山行期間 | 2019年6月1日(夜)~2日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、DTE、TTH |

| 山行地域 | 比良山系 |

| 山行スタイル | 沢登り |

79期Bチームの沢登りの偵察を兼ねて、比良の白滝谷に行ってきました。曇っていたので、我々以外に沢登りはおらず、上半身が水に濡れるとちょっと寒かったです。泳いでまでは突破しようと思わなかったのですが、それなりには攻めるルートを取ったので、楽しめました。Bチームで行くときには、どこでロープを出すかなど、注意点を確認できたので、いい偵察ができたと思います。

Bチームでは行かないのですが、明王谷から入渓しました。

三ノ滝。泳いで行って、滝の全貌を写真にとる気にはなれなかった。

口の深谷との分岐の辺りで林道に上がり、白滝谷の入渓を確認。Bチームはここから入渓。

夫婦滝。白滝から上は、Bチームではルート取りは注意が必要です。

79期の皆さん、楽しみにしてください。

6:47坊村駐車場→7:25 305m堰堤(左岸巻き)→8:17 340m三ノ滝(右岸巻き)→11:30白滝→12:11夫婦滝→14:30駐車地