アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ! 大阪府山岳連盟所属

| 山行期間 | 2020年8月6日夜〜7日 |

|---|---|

| メンバー | DOIS DOIA |

| 山行地域 | 笠ヶ岳 |

| 山行スタイル | ハイキング |

夏合宿のトレーニングを兼ねて日帰りで笠ヶ岳に行ってきました。

普段はテントを担いでゆっくりと山を愉しむスタイルがお気に入りなのですが、それはまたの機会に。

夜中2時に新穂高登山者用駐車場に到着。

月明かりもなく分厚い黒い雲が立ち込める夜空の下、静かに準備を整え笠ヶ岳へGO!!

予報より早く、5時頃からポツポツと雨が降ってきた。いつしか本降りになり、慌ててレインウェアを着込む。

やはり山の天気は水物だ。

ガスのため真っ白で槍穂高の眺めもない単調な歩きの中、抜戸岩が出現。

とてもとても長〜い登りもあと少しだ。

ガンバ!

山頂に到着。

笠ヶ岳だけに傘を持っての記念撮影。

ふたり合わせたポーズ、狙った訳ではないが傘という漢字に見えないでもない。笑

しかし、この雨の中では長居は無用だ。

サヨナラ!

雨で滑る石に気を使いながらの下山。

つま先と膝にくる。寒さと疲労でヘトヘトだ。

15時40分、予定より1時間半遅れでようやく新穂高登山指導センターに帰還。

まずは温泉で冷え切って疲れた身体を温め、ご飯を食べよう。

そしてゆっくり眠ろう。

1DAY山行、くせになりそうだ。

DOIA記

2:10 新穂高登山者用駐車場 〜 6:20 杓子平 〜 8:30 抜戸岩 〜 9:10 笠ヶ岳 〜 10:00 抜戸岩 〜 11:45 杓子平〜 15:40 新穂高登山指導センター

| 山行期間 | 2020年8月13日(夜)~16日 |

|---|---|

| メンバー | TGA ABE DOIS DOIA |

| 山行地域 | 剱岳 源次郎尾根 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

Mチームに上がっての初めての夏合宿。

やっとこバリエーションルートにチャレンジ出来る運びとなりました。やったぜ!

先ずは入門ルートの剱岳の源次郎尾根だ。

どうせなら北方稜線も欲張って行っちゃおうということに。

昨今の新型コロナウイルスの影響を鑑みて当初の計画であった阿曽原温泉から欅平に抜けるコースを断念し、真砂沢ロッジを経ての周回コースとしました。

【1日目】

6時50分発のケーブルカー、そして高原バスを乗り継ぎ8時に室堂に到着。

この日は天気良くカンカンと日差しが照り付けています。しかし翌日は残念ながら雨予報。

急遽、予定変更。1泊目の剱沢キャンプ場をスルーして、その日のうちに源次郎尾根をやっつけることに。ガンバ!

藪漕ぎ多しの源次郎尾根に苦戦し、Ⅱ峰の懸垂下降を無事こなし、やっとの思いで18時過ぎに剱岳の頂に立つことができました。

TGAさん、ABEさん、DOIAと固い握手。

ビバーク地に到着した時には精も根も尽き果てていました。ふ~~。

【2日目】

今日は北方稜線から真砂沢ロッジまで歩きます。

北方稜線ではガスで視界が悪かったせいもあり源次郎尾根以上に悪戦苦闘の連続。

「いや~、いい経験出来てるなぁー」感慨一入。

キャンプ場に着いた頃には例の如く気力も体力も尽き果てていました。どっこいしょ。

【3日目】

最終日は下山するだけなので遅めの出発です。

昼の2時過ぎに立山駅に下山。

今回、TGAさん、ABEさんのサポートのおかげで源次郎尾根、北方稜線を無事に歩くことができました。感謝!

DOIS記

1日目 室堂(8:05)~剱沢キャンプ場(10:35)~平蔵谷出合(12:00)~Ⅰ峰(16:05)~Ⅱ峰(16:40)~剱岳(18:20)~ビバーク地(19:00)

2日目 ビバーク地(6:00)~三の窓(7:50)~小窓(11:20)~池の平小屋(13:20)~真砂沢ロッジ(16:50)

3日目 真砂沢ロッジ(6:00)~剱沢キャンプ場(8:35)~室堂(11:50)

| 山行期間 | 2020年8月2日 |

|---|---|

| メンバー | ICH(H) ICH(S) |

| 山行地域 | 御在所 |

| 山行スタイル | クライイミング |

夏合宿のトレーニングをかねて御在所前尾根に行ってきました。

御在所前尾根は昨年Mに上がってすぐにM T U先輩に一度連れて来てもらっていた。

前尾根が御在所で1番簡単だと聞いていたが、その時は難しいと感じた。

あれから1年初の同期2人での前尾根どう感じるのか?ドキドキしながら登った。

はじめのP7、IC K(H)リード。

私はセカンドでのぼったが、昨年より簡単に感じた。

セカンドだからそう感じたのか?

次は私のリード交代しながら登る。

前回のトレーニングでロープワークが遅いという課題があり、今回は素早く行動出来るよう心がけながら登った。

やぐら手前、あと1ピッチ。

昨年何処から登ったか??

登れそうな所を登るしかない。

前のパーティはクラックを登っていた。

私もそこしか無いかな?と思った

クラックにあったハーケンでとりあえず確保。

登り初めてすぐ落ちてしまった。

支点とって直ぐなので1mほど落ちただけだか、岩に足がはさまり捻ってしまった。捻挫だ。

この日は日曜日で後続パーティーが4パーティ程迫っていた。早く登らなければという焦りもあった。

またまだ修行が足りないという事だろう。

怪我をしてしまっては、トレーニングが出来なくなる。登れない日々がもどかしい。

この苦い失敗を糧にして、まずは足を直して再チャレンジしたい。

IC H (S)記

| 山行期間 | 2020年8月11-13日 |

|---|---|

| メンバー | NGS SUM |

| 山行地域 | 白山 |

| 山行スタイル | 縦走 |

今年の夏は、以前から温めていた白山縦走と決めていたが距離が長い。誰か興味を示してくれるかな?と思案していたところ、昨年長距離縦走(室堂~上高地)で一緒に歩いたNGSさんに打診してみた。快諾していただけたので実施の運びとなった。。

1日目:午前中を費やして公共交通機関で登山口まで移動するのだが、まず美濃太田で集合。SUMは新幹線を使って。NGSさんは在来線を乗り継いで偉大なる小旅行! ここから長良川鉄道でのんびり美濃白鳥へ。思わず演歌を口ずさみそうな風情。美濃白鳥からはオンデマンドバス(申し込みがある時だけ運行される)に乗車。13時すぎにやっと白山中居神社前到着。安全祈願していざ出発。

(白山中居神社)

約7kmの林道歩きでウンザリしかけた1時間過ぎに登山口着。ふ~っ。

(石徹白登山口)

さあ登山道へ入るぞ、とその時、「ウ~、ウ~」と救急車、レスキュー車が到着。どうも救援要請があったようだ。山中で見かけることがあれば報告する心づもりで出発。

ここからは、ひたすら上りが続く。思ったほどの急登もなく、先を急いでいたところ、ヘリの音が聞こえてきた。谷筋や稜線を丁寧に探索しているが、どうも見つからないようだ。視界の開けたところで、ヘリから「要救者を見かけましたか?」と問いかけがあったが、「X」の合図を出して残念ながら見かけていないことを伝えた。

16時過ぎ神鳩ノ宮避難小屋着。ラッキーなことに貸し切りだ。

(ちなみにトイレは携帯トイレ用です。携帯トイレそのものも備え付けてあり、用済みのモノは石徹白登山口に回収箱があるそうです)

(神鳩ノ宮避難小屋)

18時頃、まったりとしていると外が騒がしい。こんな時間に誰か泊まるのかな? するとガラガラと入り口が開き「郡上市消防本部です。要救者を見かけませんでしたか?」「見かけていません。ヘリにもそう答えました」 レスキュー5名は夕暮れの中、下山していった。

夜中に外がピカピカ光り始めた。やがて大粒の雨が避難小屋の屋根を叩く。かなりの量だ。この雨が残り2日間の雨修行のプロローグであった。

2日目:午前4時出発。出発直前に小降りになって喜んだのも束の間、出発時にはしっかり降っていた。

午前6時過ぎ三ノ峰避難小屋を通過したころ、またヘリの音が聞こえた。視界が悪いようで早めに聞こえなくなった。要救者の方の無事を祈るのみ。

この辺りから木々の背丈が低くなり視界が開けて行く先をすべて見渡せるはずなのだが、ガスガスだ。雨天を嘆きながら歩を進めた。但し高山植物が豊富になってきて、この先、”お花の癒し”が歩みの原動力になってくれた。

別山を過ぎると、ところどころ崩落地のやせ尾根も出てきた。雨の中で気を緩められない。

(別山神社)

このころ本日初の(結局最後の)縦走者に出会った。(白山室堂除く)

白山に近付いた頃、油坂の下りの洗礼を受けた。今回の縦走では”きついなあ”という上りは殆どなかったが、数か所”あ~しんど”という下りがあったのが印象的であった。(逆に歩けば”きつい上り”になるのだが)

南竜山荘を過ぎ、トンビ岩コースを経て白山室堂に到着。あたりは真っ白。さすがにここでは少しの登山者を見かけた。そして驚き。室堂ビジターセンターには温水洗浄便座完備のトイレが出来ていた!

ガスのなか御前峰を目指す。12:15登頂! 誰もいない。写真を撮って先を急ぐ。まだ今日の目的地まで1/3残っている。

(白山御前峰)

この先は下り基調だが、アップダウンが控えている。ヒルバオ雪渓までの下りが2回目の「あ~しんど」であった。

北弥陀ヶ原の辺りで一瞬雲が切れ、対岸の地獄尾根が眺められた。50-100mのアップダウンを繰り返しながら、随所に現れるお花畑に癒されながら黙々と進んだ。ここを歩いていてもうひとつ感動。メジャーな道ではないが、ほぼ全線草刈りの手が入っている。白山を愛する人が手入れしていただいていることに感謝。

さあ本日最後の下りだ。三俣峠を過ぎて約200m「あ~しんど」と下ったところにヒョイとゴマ平避難小屋が現れた。ずぶ濡れで中に入ったところ、またもやラッキー貸し切りだ! 室内でツェルトを立てて乾燥室完成。

夜半からまたもや大粒の雨だ。”明日もヤレヤレ”と思いながら、おやすみなさい。

(ゴマ平避難小屋)

3日目:この先の道が厳しそうなので明るくなる午前5時に出発。まず100m登って300m下る。これがまた「あ~しんど」 谷底のシンノ谷には鉄製の橋がかけられていた。 谷底から稜線をたどって登りきると、ここからも50-100mのアップダウンを繰り返す。ほぼ30分毎に雨が降ったり止んだりを繰り返しつつ「晴れていれば振り返ると白山が拝めるのに」と心でボヤキながら前進する。

4時間後たどり着いたのが野谷荘司山。昨年12月の冬とはまったく違う景色だ。

そして最後のピーク三方岩岳を目指す。10時15分到着。あとはひたすら下るのみ。

(三方岩岳)

下りだけと思っていたら最後の試練、雷が近付いてきた。標高が下がって樹林帯の中なので、あまり心配ないのだが、開けたところで”ピカッ”と光ると心臓に悪い。加えて道中で一番の大雨。登山道が川のようになって、最後の「あ~しんど」。そして本日は縦走路で誰にも会わなかった。最後は車道を歩いて白川郷へ。お疲れさまでした。

人に会わない静かな、そして雨続きの修行合宿でした。

(SUM記)

1日目 白山中居神社スタート(13:15)-石徹白登山口(14:30)-神鳩ノ宮避難小屋(16:15)

2日目 小屋発(4:00)-別山(7:50)-白山御前峰(12:15)-ゴマ平避難小屋(16:50)

3日目 小屋発(5:00)-野谷荘司山(9:00)-三方岩岳(10:15)-白川郷ゴール(13:30)

| 山行期間 | 2020年8月8-9日 |

|---|---|

| メンバー | DTE ABE MSD SUM |

| 山行地域 | 御在所 藤内壁 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

泉州山岳会に入会してから幾度となくチャンスを逃していた御在所の藤内壁にやっとデビューの機会を得た。

1日目:午前1時頃に藤内小屋でテントを張り就寝。

午前6時過ぎ出発。「これがウサギの耳か」「これがテストストーンか」と確認しながら歩いていると前尾根スタート地点となるP7の取り付きに到着。

(P7取付き)

ここからは、ABE-SUM、DTE-MSDの2パーティーに別れてABEさんから登攀開始。

P7、P6は難度高めなので、慎重に登り終えた。その後、コンテで歩きの区間あり、トラバースあり、難易度低めのところはリードをさせてもらいながらP2のコルまで到達。

最後はP2ヤグラをザックなしで登攀。4人全員が登頂して記念撮影。お疲れさまでした。

最後はP2ヤグラをザックなしで登攀。4人全員が登頂して記念撮影。お疲れさまでした。

装備を解除して国見峠を目指して歩き始めたところ小さなピークが。「これがP1や」と教えていただき、「これで前尾根完登」と納得した次第。

初めての前尾根且つ長いマルチピッチであったが、大変勉強になった。冷静にルートを見極めて登る力、素早い行動・ロープワークなど、アルパインの基礎要素満載で、引き出しを増やすことが出来た。

近いうちに、また来るぞ!

(P2ヤグラ頂上)

2日目:午前6時テン場発 午前6時50分 一の壁着。

前日に前尾根から眺めていたが、目の前にすると大きいなあという印象。

本日もABE-SUM、DTE-MSDの2パーティーに別れて登攀開始。

まず、簡単なルートを選んでいただきフランケ南面0ルートをABEさんリードで。続いて2ルート、3ルートもABEさんリードで。

(フランケ南面0ルート)

このあとSUM-MSDパーティーに組みなおして、SUMリードで登ることになった。2ルートと3ルートをリード。”スルスルと登る”イメージとはほど遠く、バタバタの連続であった。MSDさんがなかなか上がってこない。「カム突っ込みすぎてはずれへんで」とのご指導をいただいた。まだまだやなあと反省。

ABe-DTeで左ルート、最後は右ルートを4人で登って終了。お疲れさまでした。

(一の壁終了)

今回無事に御在所岳藤内壁デビューを果たすことができました。諸先輩方ありがとうございました。

(SUM記)

1日目 藤内小屋テン場発(6:15)-P7取付(6:50)-P6(8:04)-P5-P4(10:36)-P3-P2(11:30)-P1通過(13:27)-藤内小屋(15:00)

2日目 藤内小屋テン場発(6:00)-一の壁(6:50)-終了(12:00)

| 山行期間 | 2020年8月14日(夜)~8月16日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、OKD |

| 山行地域 | 岐阜県 木曽川水系 |

| 山行スタイル | 沢登り |

夏合宿1日目のサバイバル訓練(別名:渓流釣り)を無事に終え、2日目は沢登りです。事前情報では初心者向けで「登攀要素はほぼ無く、河原歩き」との事。しかし思わぬ強敵が現れる事に!!

渡合温泉近くの駐車場を出発、高樽橋から階段で滝見台まで降りて入渓します。

河原歩きと簡単な渡渉が続きます。天気は快晴、水も景色も美しい。しばらく歩くとハエの様な虫が集まってきました。このハエみたいな虫がやたら、体にまとわりついてきます。そして、あっというまにその数は100匹以上に!!緑の目に、背中に白い模様、尾はシマシマ。その虫が隙あらば噛みついてきます。手首や首筋、肌の出ているところを狙ってきます。手で払っても逃げません。思わぬ強敵出現です!!特にOSMさんの紺色のズボンは虫で埋め尽くされています。

やがて2段の堰堤が現れ、これを両方とも左岸巻きで超えます。巻き道では虫がずいぶん減ったのですが、沢に降りたとたんに再び襲撃が!!もう虫に追われて歩き続けるしかありません。

時折、へつったり、胸くらいまでの水の中を進んだりします。

しばらく進むとゴルジュ登場。泳ぎです。初心者向けの事前情報は一体・・・。

OKDは泳ぎが苦手なのでOSMさんにお助けひもで引っ張ってもらいます(引っ張ってもらえる泳ぎは楽しい!!)。3回ほどの泳ぎでゴルジュを抜けました。やはり沢は水量次第で難易度が変わります。

そして2つめの堰堤。堰堤の直前の右岸に巻けそうな個所を見つけるも、落石がありそうなので避ける事に。少し戻ったところに巻けそうなルート発見。傾斜が強く泥でフェルトでは滑るものの、生きた木の根を頼りに登ります。やや高巻きながら、降りは簡単に沢に戻れます。そして虫の再再襲撃・・・。

3つ目の堰堤を右岸巻きで林道まで上がります。あとわずか遡行できたのですが、これ以上虫の襲撃を受けたくないので終了となりました。

泳ぎあり、虫の襲撃ありの楽しい夏合宿は無事に終わりました。この虫がいない季節にまた来たいです!!

(襲撃してきた虫について)

調べたところ、おそらくはイヨシロオビアブだと思われます。きれいな渓流に生息して、集団で血を吸いに襲ってくるとの事。動くものに反応するので手で払うとよけいに集まってくるらしいです。あと紺色が好きとか(OSMさんの紺色のズボンに密集していたわけです)。ほんと出会いたくないです・・・。

(行動記録)

駐車場 6:00―6:40 高樽橋 ―6:55 入渓―8:00 二段の堰堤―8:35 ゴルジュ― 8:50 堰堤―9:20 堰堤―9:25 林道

| 山行期間 | 2020年8/7夜~9 |

|---|---|

| メンバー | OSM OKD TKH |

| 山行地域 | 釈迦ヶ岳から八経ヶ岳 |

| 山行スタイル | ピークハント |

Ⅿチームにあがって初めての夏合宿。不安と期待の入り混じった気持ちで行ってきました。当初の計画では餓鬼岳から燕岳への縦走を計画していたのですが、時節柄テント場の予約をしないといけないことを忘れていまして、気づいたときには餓鬼岳も燕山荘のテント場も満室ということで急遽釈迦が岳から八経ヶ岳の計画に変更となりました。

Ⅿチームにあがって初めての夏合宿。不安と期待の入り混じった気持ちで行ってきました。当初の計画では餓鬼岳から燕岳への縦走を計画していたのですが、時節柄テント場の予約をしないといけないことを忘れていまして、気づいたときには餓鬼岳も燕山荘のテント場も満室ということで急遽釈迦が岳から八経ヶ岳の計画に変更となりました。

猿谷ダムの近くで仮眠をとり次の朝5時半ごろに出発し、6時半ごろに太尾登山口に到着。この時すでに駐車場は一杯で私たち2台がなんとかぎりぎり停めることができました。天気も良く、気持ちの良い出発となりました。釈迦が岳まではゆるやかな登りが続き、写真を撮ったり花を観賞したりしながら歩きます。釈迦が岳の少し手前の千丈平のかくし水が思っていたほど水の出が少なくて少し不安になりました。

釈迦が岳をすぎるとすぐ馬の背、杖捨てと言われる鎖やロープの張られた岩々を進んでいきます。怖かったです、、、。あまり下を見ず、何も考えずただひたすら目の前だけを見て進むこと1時間余り。今度はトラバース道。ひざ丈の笹で道が隠れていて途中に穴があいていたりして足元が見えません。木の根が突き出ていたりしているので慎重に歩いていきます。しかし、OSMリーダーが先頭を歩いてくださり気持ちが少し楽になりました。

途中「鳥の水」という水場があるのですが、いつもなら豊富に水が流れ出ているらしいのですが、その時はほんの少ししか出ておらず本当にチョロチョロという感じ。先ほどの千丈平のかくし水の事もありOSMリーダーが「もし、予定通り楊子ノ宿小屋まで行って水が枯れていたら大変なのでこの鳥の水の近くでテントを張りましょう」と即座に判断してくださいました。テントを張り荷物をデポし楊子ノ宿小屋までいくとやはりOSⅯリーダーの予想通り水場は枯れていて先ほどのところでテントを張って大正解でした。OSⅯリーダーありがとうございました。すごく勉強になりました。その後楊枝ノ森あたりまで行って時間切れで引き返し、テントに戻ってきたのは15:00頃でした。

OSMリ ーダーとOKDさんは各々ツエルトを張り、私は初めてソロテントを張りました。昼間はすごく良い天気でしたのに、夜になると風が強くなり、さらに雨まで降ってきて「山の天気はやっぱりわからないなー」と改めて思いました。なので、夕日も星空も見れませんでしたが次の日の朝は雨もやみなんとか出発できる状況でした。しかしながら途中の道は雨で濡れてるし、石には苔がついて滑りやすいしで私はペースダウンしてしまいましたが、心強いお二人に守られて何とか釈迦が岳まで帰ってきました。

ーダーとOKDさんは各々ツエルトを張り、私は初めてソロテントを張りました。昼間はすごく良い天気でしたのに、夜になると風が強くなり、さらに雨まで降ってきて「山の天気はやっぱりわからないなー」と改めて思いました。なので、夕日も星空も見れませんでしたが次の日の朝は雨もやみなんとか出発できる状況でした。しかしながら途中の道は雨で濡れてるし、石には苔がついて滑りやすいしで私はペースダウンしてしまいましたが、心強いお二人に守られて何とか釈迦が岳まで帰ってきました。

Мチームにあがって最初の泊り山行でしたのでとても不安が大きかったのですが天気にも恵まれなんとか無事に終えることができて大きな自信となりました。餓鬼岳は難しそうですが、いつかまたチャレンジしてみたいと思います。

途中、動物や虫、天気などいろいろなお話をしてくださり、皆さん本当に知識が豊富で楽しく歩くことができました。ありがとうございました。

そして今回「水場の大切さ」も改めて考えさせられました。

TKH記

<8月8日> 6:35太尾登山口→ 7:30古田の森→ 8:30釈迦が岳山頂→ 9:50孔雀岳→ 11:10テント場→ 11:45仏生ヶ岳→ 12:30楊子ノ宿小屋→15:00テント場

<8月9日> 6:00テント場→7:20釈迦が岳→9:50太尾登山口

| 山行期間 | 2020年8月8日~10日 |

|---|---|

| メンバー | SKD, MTU, ICK, SZK |

| 山行地域 | 小川山 |

| 山行スタイル | クライミング |

夏合宿は剱岳・八峰~チンネを予定していたが、天気予報がよくない。「長いマルチピッチを登る」ことを優先し、出発直前に予備案の小川山に行くこととなった。

8月8日晴れ

小川山に到着したのは午前6時過ぎ。テントを設営し、この日は尾根岩3峰に。迷いながらようやくとりつきに到着。

1P SZKリード 先行PTと同じくまっすぐたどり着いた大木で切ったが、本当は右手に数メートルあがったところにボルトの支点あり。ロープの流れを考慮するとこちらを終了点とすべきだった。

2P MTUリード 出だしにでてくる右へのスラブでのトラバース。足も手もない!(私には、です)「無理!」「怖い!」を連発し騒いだあげく、ぶらーんとサーカスのようにして進む。気持ちが切れてA0しまくりで終了点へ。

3P SZKリード 気を取り直してリード。スラブの壁を右にある木を頼りに登る。

4P MTUリード 最初が細かかったが、MTU師匠の登り方をガン見したため、難なくクリア。あがったところで、皆さんに迎えいれられる。やった!よりも本当に怖かったので笑顔が出るまでに時間がかかる。懸垂3Pをして、下山。温泉入ってBBQ!

8月9日晴れ、強風 烏帽子岩 左稜線

4時起床、5時出発。1番にとりつき到着。SKD-ICK組が登っている間に後続が続々。4組くらいいたかも。

1P 5.6 20m 2P 5.7 20m 一気にMTUリード。後続PTがたくさんいるので、前日のような大騒ぎができない。怖かったがおとなしく終了点へ。

3P 5.6 20m SZKリード 出だしクラックが恐怖と不安でいっぱい。次のPのクラック手前で支点をとる。

4P 5.8 40m MTUリード MTU師匠のお助けランニングが光る。恐怖でいっぱいだが、黙って登ると「ようきた!」とほめていただいた。単純に嬉しい!

5P SZKリード

6P コンテで歩く。

7P 5.5 30m SZKリード 途中の松で切ったが、次もいけるように思う。

8P 5.5 15m MTUリード

9P 5.7 35m MTUリード

10P 5.6 20m MTUリード 本来ならSZKリードだが、ガイドにある「一瞬怖いトラバース」に委縮しお願いする。「姿勢を低くするように」という言葉通りにすると足が届き思ったより簡単にクリア。前日のトラバースのほうが何百倍も怖い。

11P 5.6 45m L字に曲がるのでロープの流れが悪かった。

12P 5.5 30m MTUリード

13P 5.7 15m MTUリード きれいな1本クラック。残置してくれたカムでA0を繰り返し登る。MTUさんはここが核心だったとか!素晴らしい登りでございました。

14P懸垂下降 岩の左を伝いながらの斜めの懸垂下降。ロープが絡まり手間取る。

15P 5.5 25m SZKリード ぼろいチムニーが二つあり、「左だよ~」というMTUさんの言葉通りにいくと登れず、降りれず、の状態で、右のチムニーに移らなければならない事態に。一瞬カチをちょっとつかんだ状態になり、この日一番の恐怖ポイント!登り切ったところで支点をとったが、右手に登ったところに懸垂支点があったのでそこまで登るべきだった。

16P懸垂下降 10m

17P 5.7 35m MTUリード ワイドクラック 下のほうが悪かった。

18P 5.8 15m MTUリード チムニー。MTUさんは体が柔らかく、体全体を使って上がっていく姿がダンサーのよう。私は体が硬く、肩甲骨であがる?が、できたようなできなかったような。

(MTUさんのザックを途中で残置し回収、SZKのザックは最初から荷上げした。トップも最初から荷揚げにすれば時間の短縮にもなり、ザックの回収も早い。)

最後にチムニーという洗礼を浴び、終了!無事に全うできたことに感謝し、全員で握手し下山。

行動記録 5:15テント場発 6:00登攀開始 12:20 SKD-ICK終了 13:50 MTU-SZK終了

この日は手も腕も脚も傷だらけ~。

8月10日

父岩で午前中フリークライミングをして、帰阪。まだまだ連れてきてもらった感満載ですが、また一つ経験を増やせました。ありがとうございました!

| 山行期間 | 2020年7月19日 |

|---|---|

| メンバー | SMA ABE FRZ DOIS DOIA TKH |

| 山行地域 | 高野山 黒河道 |

| 山行スタイル | 歩荷 |

今回は高野山に通じる7本の街道「高野七口街道」の一つである黒河道に軽歩荷トレーニングで行って来ました。

朝7時30分に橋本駅に集合すると、SMAリーダー手作りの、黒河道について詳しく書かれた栞をいただき、これから汗だく地獄が始まるとはつゆ知らず「遠足みたい!」とはしゃいでいた私たちでした。雄大な紀の川を見ながら住宅地を抜けるとすぐに登山口に到着。数日前に大雨が降り、道にブルーシートがかけられたおり「滑りそうで嫌だな」と思っていると、その前にお住まいの男性がわざわざ家から出てきてくださり「自分の家の庭を通ったほうが安全だから、どうぞ通ってください。」と声をかけてくださったので御厚意に甘えさせていただきました。

その後、畑道を少し登ったところで各々歩荷用に石をザックにつめ、汗だらだらになりながら登り続けます。(天気予報とは裏腹に快晴。暑い!)森の中に入ると苔がむし、沢が流れ神秘的でとても良い雰囲気でした。2時間ほど歩いて市平橋のたもとで小休憩をとりその後、地味に長い登りをひたすら登り続けます。さらに、2時間ほど歩くと久保小学校跡に到着。今は「くどやま森の児童館」として地域の皆様に活用されているようです。木造平屋造りのとてもかわいらしい建物で小休憩させていただきました。その後も地味な登りが続き、とにかく暑くてしんどかったです。(私だけかな、、、)

子継峠、楊柳山と進み黒河峠、三本杉へと続きます。ここまで来れば奥之院まであと少し。山の空気とはまた少し違った厳かな空気を感じつつ老杉がそびえたつ参道を歩きます。

弘法大師御廟、燈籠堂、御廟橋と進んで奥之院口に到着。不動坂、いろは坂と下り無事に極楽橋に着いたのは16:50頃でした。

今回のこのコースは歴史的名所もたくさんあり、とても楽しみにしていたのですが歩くのに必死で楽しむ余裕が無くて残念でした。しかし、「また歩いてみたい」と思わせてくれるとても魅力的なコースでした。

一緒に歩いてくださった皆様ありがとうございました。また、行く先々で親切に接してくださった地元の方々にも感謝です。

しんどかったけどとても充実した一日でした。

(TKH記)

「行動時間」

7:30橋本駅(93m)→9:40市平橋(177m)→11:30旧久保小学校→13:20子継峠(922m)→13:50楊柳山(1009m)→14:30三本杉→15:40奥之院口→16:50極楽橋(531m)

| 山行期間 | 2020年7月23-25日 |

|---|---|

| メンバー | SKD, MTU, ICK(H), ICK(S), SZK |

| 山行地域 | 小豆島 |

| 山行スタイル | クライミング |

4連休は小川山でクライミング練習を予定していたが、天気予報を見比べ、小豆島に変更。

7/23、朝一番の姫路発のフェリーに乗船。吉田オートキャンプ場にてテントを設営してから準備し、早速拇岳に向かう。

拇岳の取り付きに向かう分岐路よりダム側に2、3分歩いたところに駐車し、取り付きへ。石垣に親指岳と書かれたところから15分ほど蒸し暑い樹林帯を進む。トポ図から赤茶けた岩のクラックを赤いクラックルートと確信し準備する。藪蚊と湿気がひどい。

1P目 柱状のところが細かくヒイヒイいいながら終了点へ。トップのMTUさんのおそらく脱水による疲労が激しく2P目は荷揚げすることに。本番では初めてだったので勉強になりました。出だしでアブミを使い進む。

3P目は私がトップ。アブミを使い、鳥の死骸があるかも、という場所を越えつつ左へトラバース気味に進む。ここでなかなかセカンドのMTUさんが来ない。ロープの巻き込まれによりアブミを外すのに手間どったとか。残置した私、後のこと考えずにつけていました。反省。

4P目ルート図に記載のスラブがないなあ、と思いながらヤブを突き破る。少し休憩して5P目に進むが三級程度?どうやら4P目途中からルートを間違えていたらしい。でもこれはこれで疲れていたからいいかと、最後5Pで終了。頂上で景色を満喫、虫にたかられながら後続パーティーを待つ。最後はヘッデンで下山。時間がかかったロープワークが次の課題となった。

翌日は雨予報。朝、雨が降るまで吉田の岩場で登り、本格的に降り出してから買い出しに向かった。その後はまったり雨の中バーベキュー。夜は荒れるとの予報通り、雨風激しく途中フライやタープを整備し濡れながら夜明けを待った。

早朝に雨が止んだ隙をみて撤収。帰りは醤油蔵を見学し、醤油を携えて帰途についた。

| 山行期間 | 2020年6月27日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、OKD、TCH |

| 山行地域 | 大坂 |

| 山行スタイル | 沢登り |

今回も近郊の沢ということで和泉葛城山の宿ノ谷に行ってきました。本当は、和歌山側に下りてコースケ滝谷も遡行する計画でしたが、明け方まで雨が降っていたため、出発を遅らせたので、宿ノ谷のみにしました。

遡行前に雨が降っていたので、増水しているかと思ったのですが、水量は少なかったです。あまりきれいな沢という印象はなかったです。土砂崩れがあり、倒木で埋まっているところがありました。まさかという岩も動いたので、注意する必要があるかと思います。

| 山行期間 | 2020年6月21日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、OKD、TCH |

| 山行地域 | 大阪 |

| 山行スタイル | 沢登り |

緊急事態宣言により例年より遅くなりましたが、今シーズン初の沢登りに行ってきました。日帰りで行けるということで、金剛山の丸滝谷を選びました。

短い沢です。直前に結構雨が降った割には水がすくなかったです。ほとんどはロープなしで登ることができ、登山靴でも登れるルートや、残置のロープ(信頼は?)もあるので、初心者でも安心していける沢だと思います。私はラバーソールの靴で行ったのですが、ちょっと滑ります。

登山口でEPEの先輩方と会いました。

尾根に上がりました。

山頂は人が多そうだったので、そのまま下山しました。近場でいい沢でした。

| 山行期間 | 2020年6月23日 |

|---|---|

| メンバー | TGA |

| 山行地域 | 大峰山系大普賢岳 |

| 山行スタイル | 縦走 |

久しぶりの山行で大峰の大普賢岳へ行ってきました。梅雨の晴れ間の愉しい静かな山行となりました。

山中なのに、ナゼ?かワニがいましたが襲われることはありませんでした。静かに楽しみ(愉しみ)つつ頂上に。

平日なので、誰もいない大普賢岳の頂上。ただ、セミと筒鳥の声が聞こえるだけ。

大峰は山脈(やまなみ)が重畳とそして莫寂と広がっている。こんな景色は北アルプスや南アルプスでは見られない、といつも思う。

水の噴き出る無双洞、底無し井戸、などを眺めて下山しました。四季折々、これまで以上に大峰を登ってみようと思います。

STAY HOMEで山に行けない!しかし!

そんな今だからこそ、普段考える暇がないこと、装備のメンテナンスをしてはいかがでしょう。

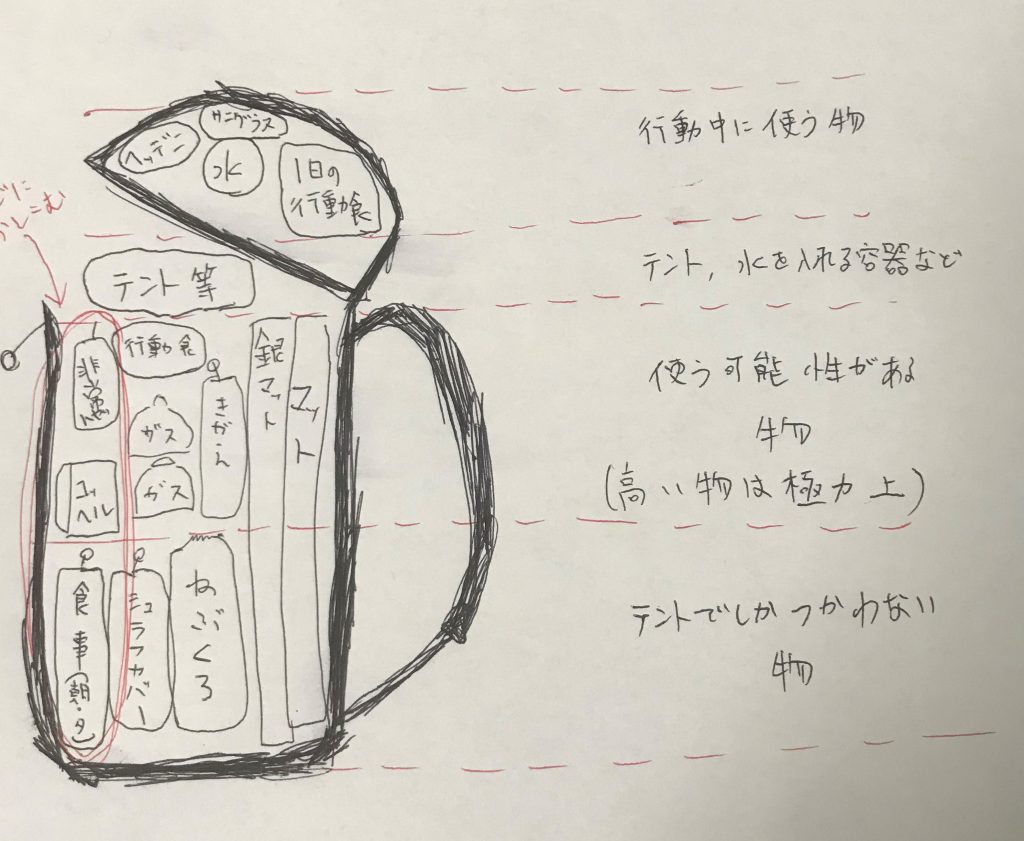

ということで私がしている戦術的バックパック方法をお伝えします。

汎用性の高い35L前後のもので考えると今はナイロンペラペラの1Kgを切るものも出てきているようですが、やはり岩、雪山に行くには頼りないように感じます。

そこでガッツリ生地の1kgちょいのザックで軽量化を図ります。

ザックの軽量化です。

この背中のパットを抜くことで、300g程度の軽量化ができます!

これでがっちり生地のザックでも1kg前後のバックパックになります。

そこに宿泊装備であれば、マットをいれたり

銀マットをたたんで入れます。

しかーし、そうすると、、、適当なパッキングをしてしまうと

背中に当てる部分がデコボコになってしまいます

ガスなんか入れるとめちゃ痛い!

なので、背中の当たる部分に寝袋、着替え等々の柔らか素材、外側にコッヘル、ガスなどのかたい素材を入れてあげると整います。

↓↓こんなかんじですね

重いものはどこに~等々パッキング方法はいろいろありますが、僕のパッキング順序は

1 下から行動中に使う可能性が低いものから

2 硬いものは外側

3 小型の硬いものは最後に押し込む

というパッキングをしています。行動中に使うのは基本雨蓋に入れます。

傷んだザックの修理

頑丈生地のザックでも使っていると穴が開いたり紐が切れたりしますが、その時におすすめなのが皮を縫う針糸!

これでしっかり縫い込んでやれば、すでにされていた縫合よりも強い補強ができます!大きい穴が開いたときは生地をあてて縫い合わせることでかなり強力になります。

この針糸はかなり道具の修理に役立っています!

時間のある今こそ、道具の整備を完璧に整えて山行に備えてはいかがでしょうか。

HSO記

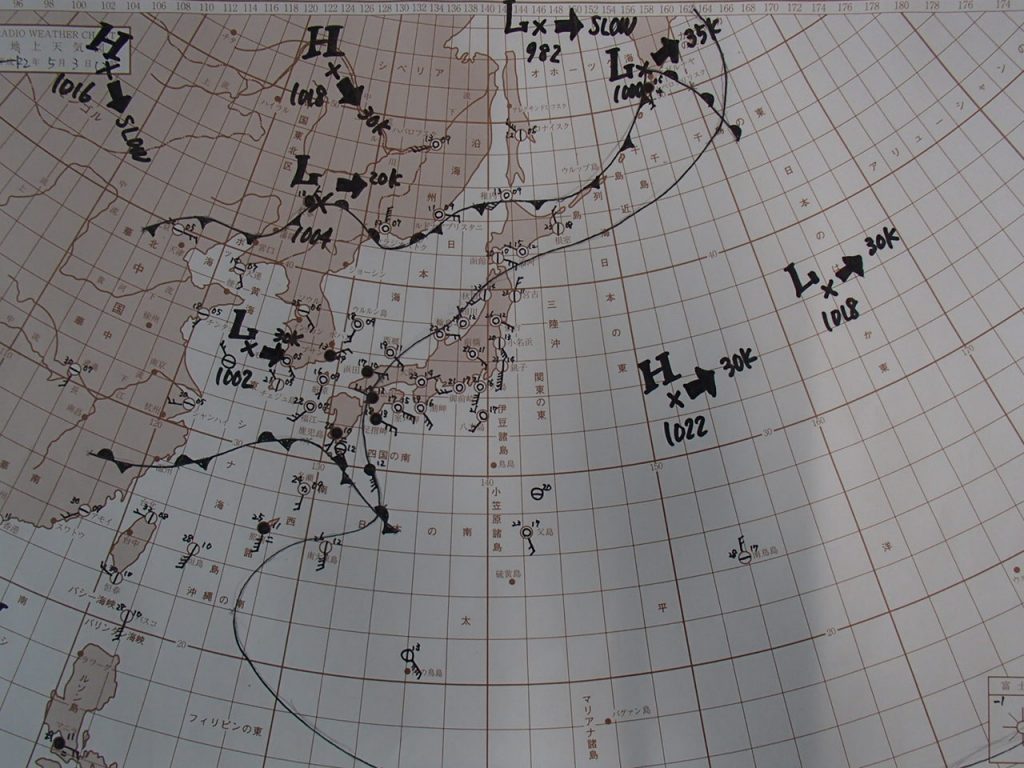

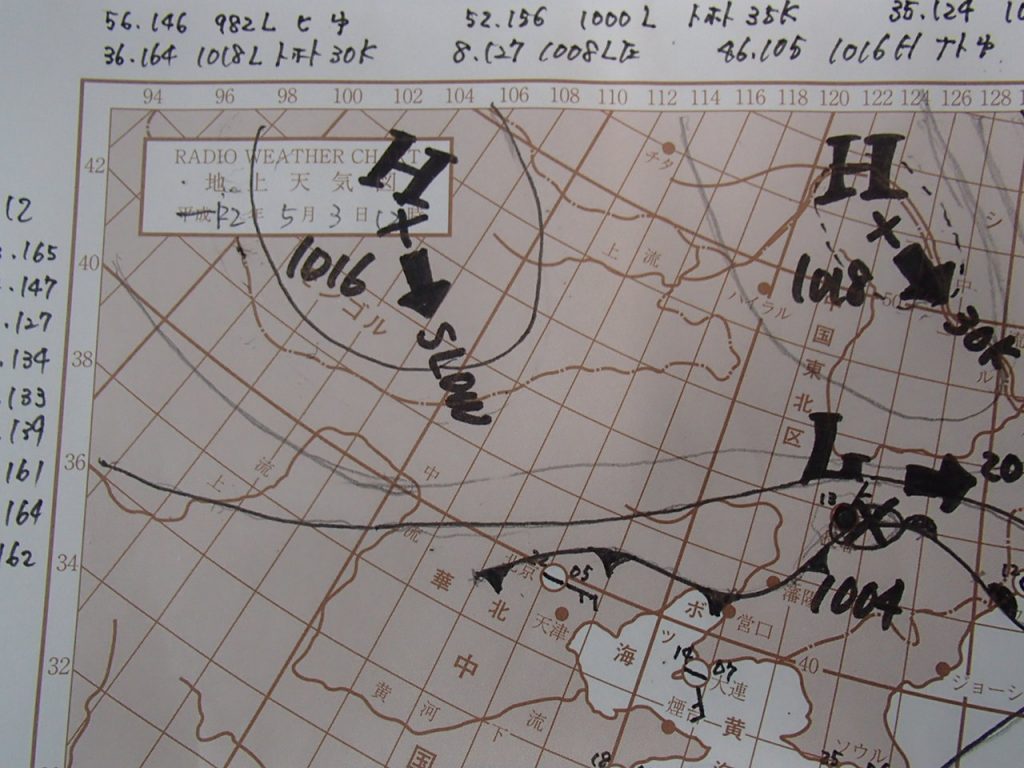

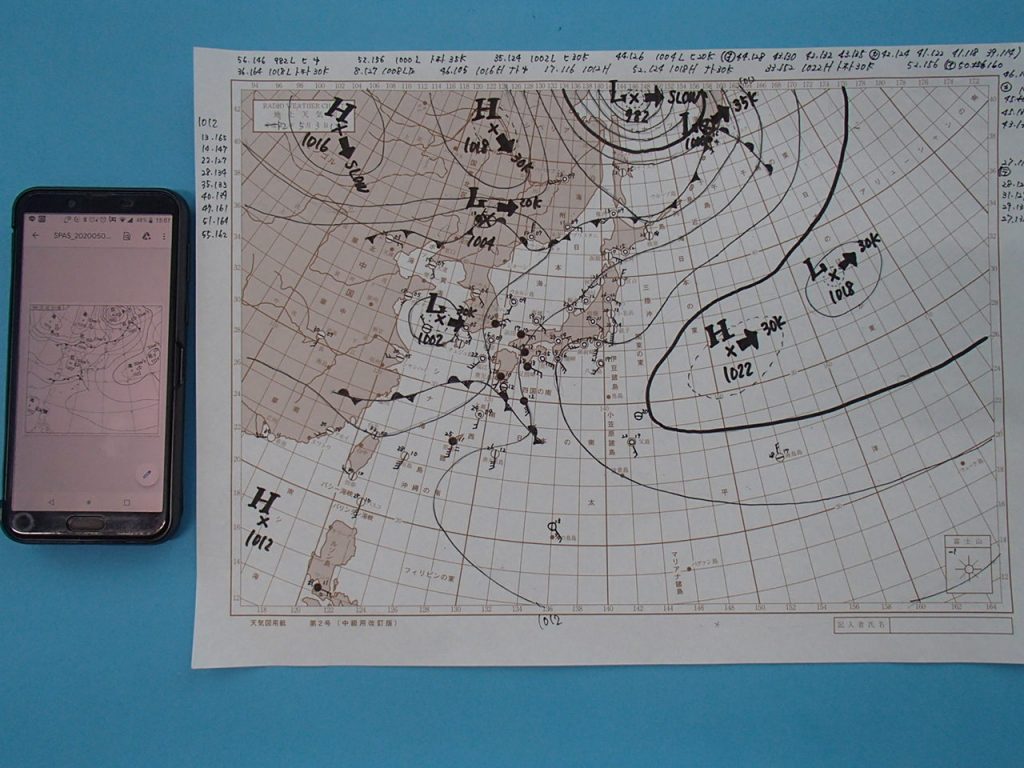

たまに書いとかないと忘れますね。

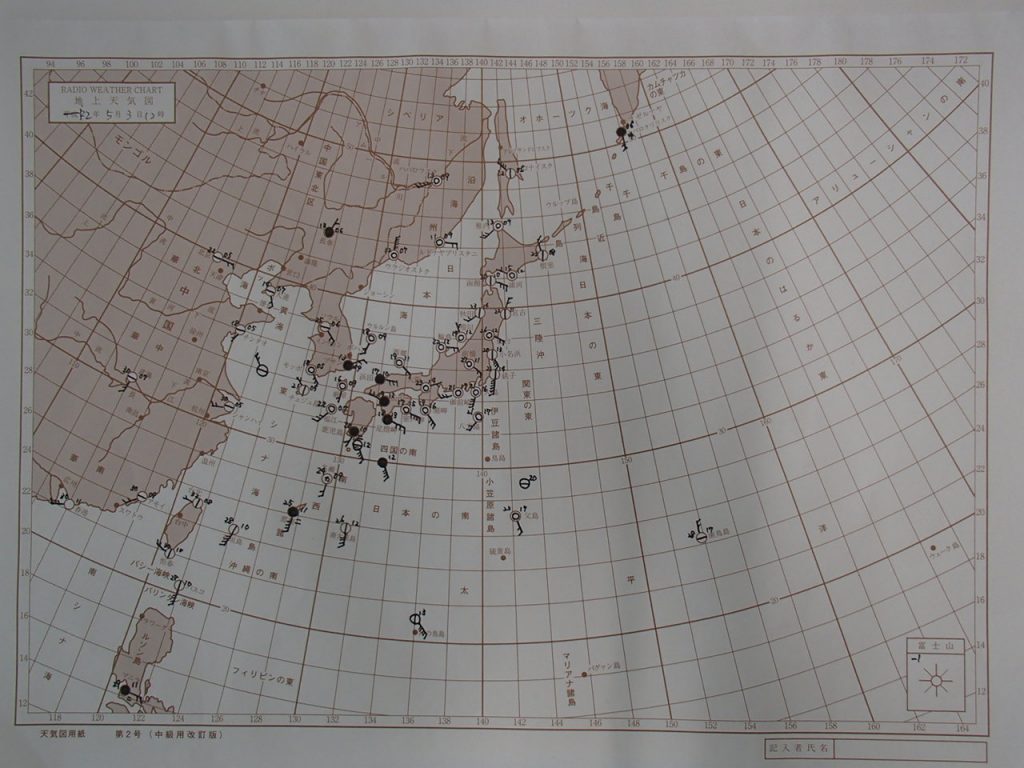

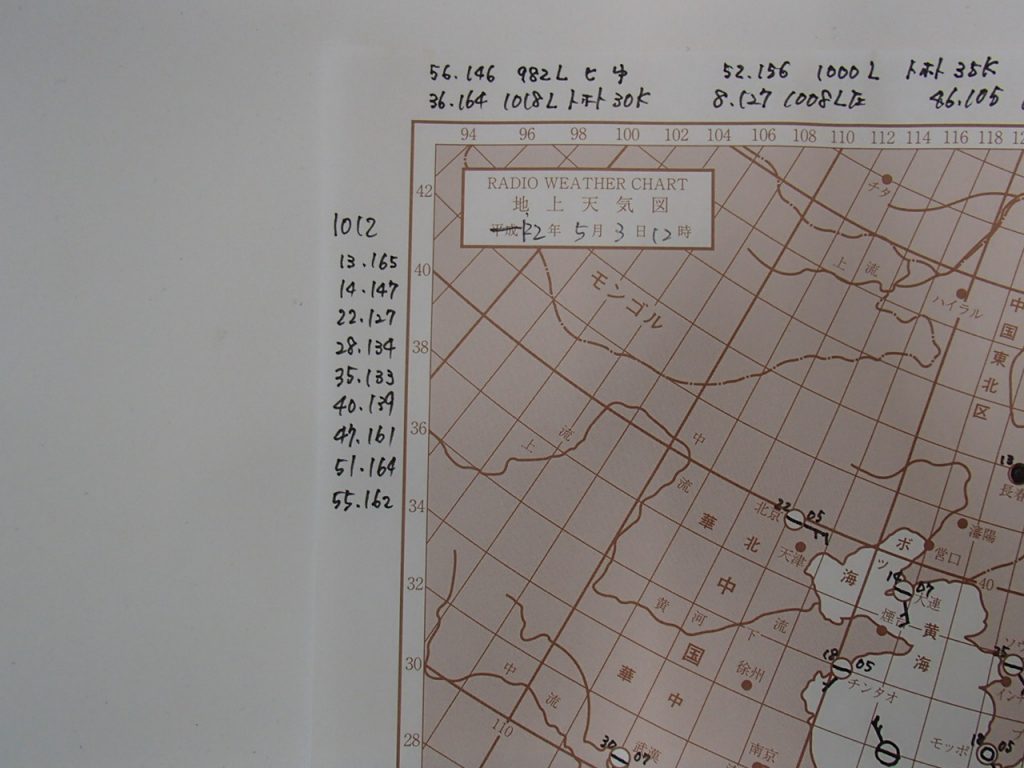

まずは準備、ラジオ・天気図用紙・筆記具。

16時前に、ラジオをNHK第2放送にセットして、心厳かに待機。

~16時、放送スタート~

1.各地の天気を書き込む

ここは必死で放送のスピードについていく。

初めのうちは、朝鮮半島→台湾→中国あたりが見失いやすい。

コツとしては、①万が一聞き逃しても引きずらない。(早く次に切り替える)②分からない天気記号が出ても焦らない。(風じん→ふ、煙霧→え、とかでOK)

天気不明は、「ー」とか「?」とかで。

ちなみにこの日は、「雷」とか言われた。雷??? とりあえず、「カ」と書いて切り抜ける。

完成したけど、中国は軒並み天気不明。コロナの影響?

2.船舶からの報告を書き込む

ここも頑張ってリアルタイムで書き込む。

後で等圧線を引くときに、結構役立つ。

とりあえず、リアルタイムで書き込むのはここまで。

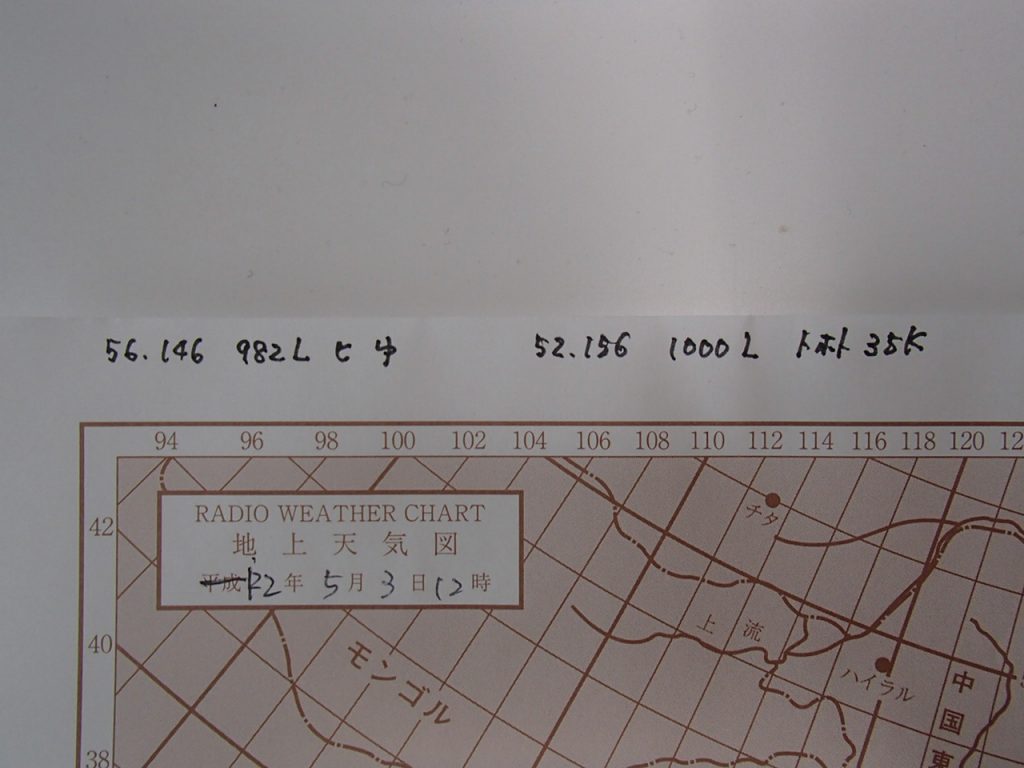

3.漁業気象を欄外にメモする

慣れたら直接書き込む人もいるみたいですが、HNDはとても無理です。

全て、欄外に暗号のように書き込んでいきます。

書き方は人それぞれだと思いますが…

「北緯56度、東経146度に、982hPaの低気圧が、東へゆっくり」→「56、146 982L ヒ ゆ」

「北緯52度、東経156度に、1000hPaの低気圧が、東北東へ35㎞/hで」→「52、156 1000L トホト 35k」

「寒冷前線」「温暖前線」「停滞前線」→「カ」「オ」「テ」

など。

とりあえず、自分だけ分かったらいい。

今日は低気圧、高気圧がいっぱいあった。

「日本付近を通る〇〇hPaの等圧線」も、欄外にメモしておく。

これで放送終了。たまに時間が余ったら、重要なことだけ繰り返してくれることも。

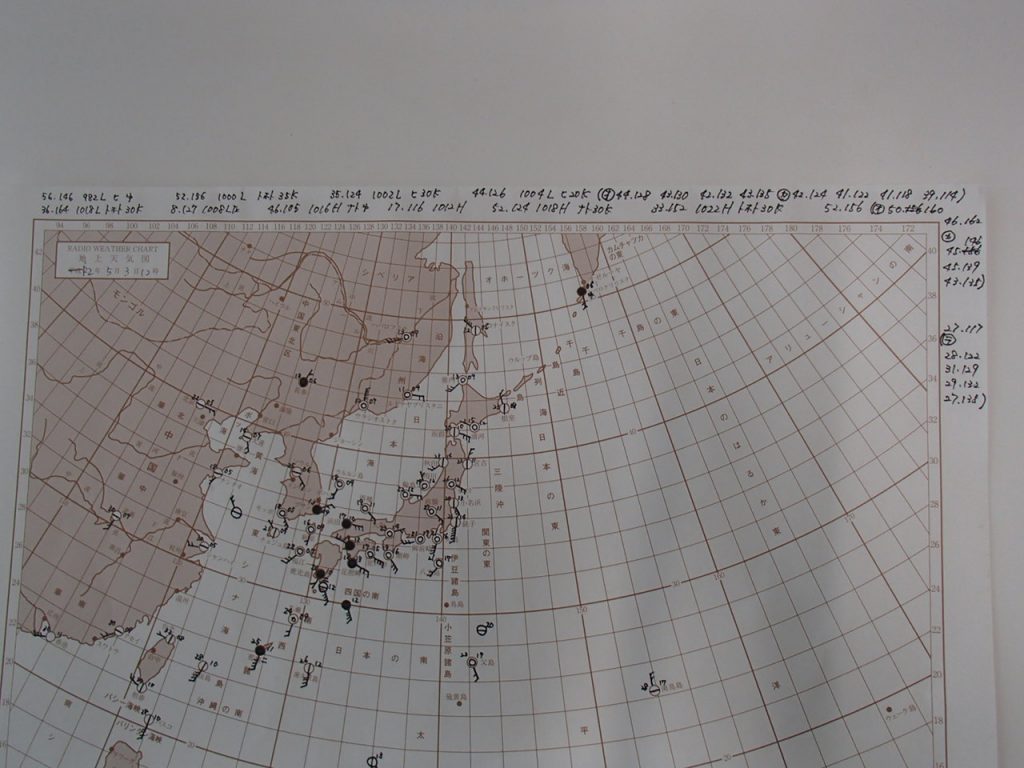

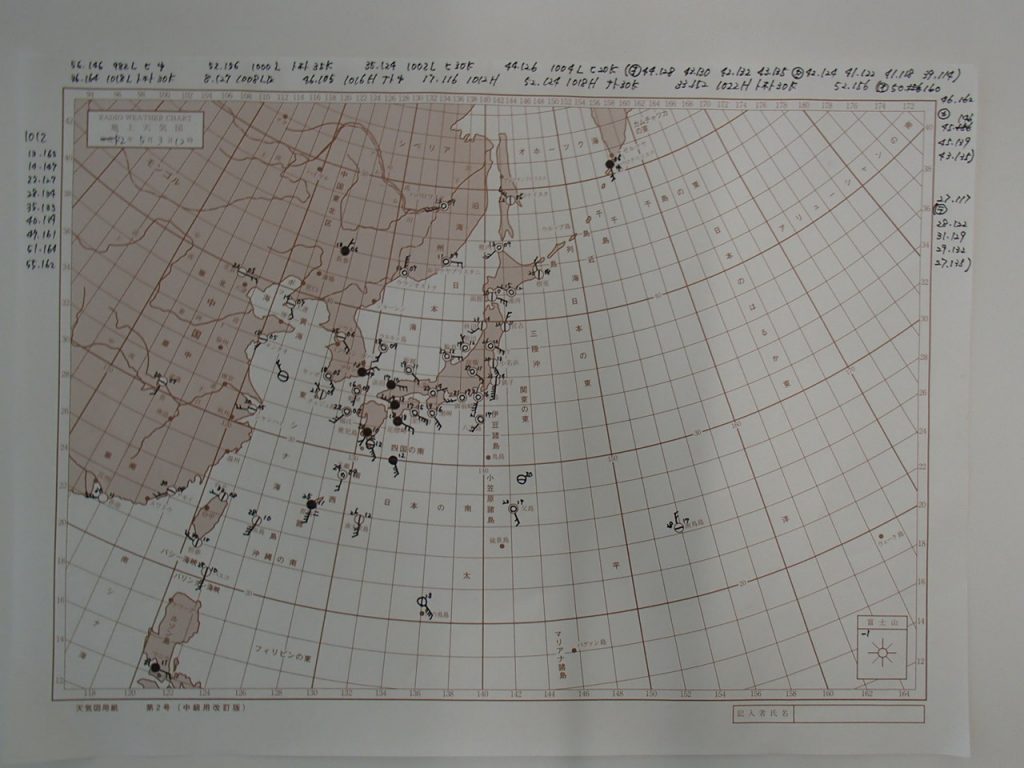

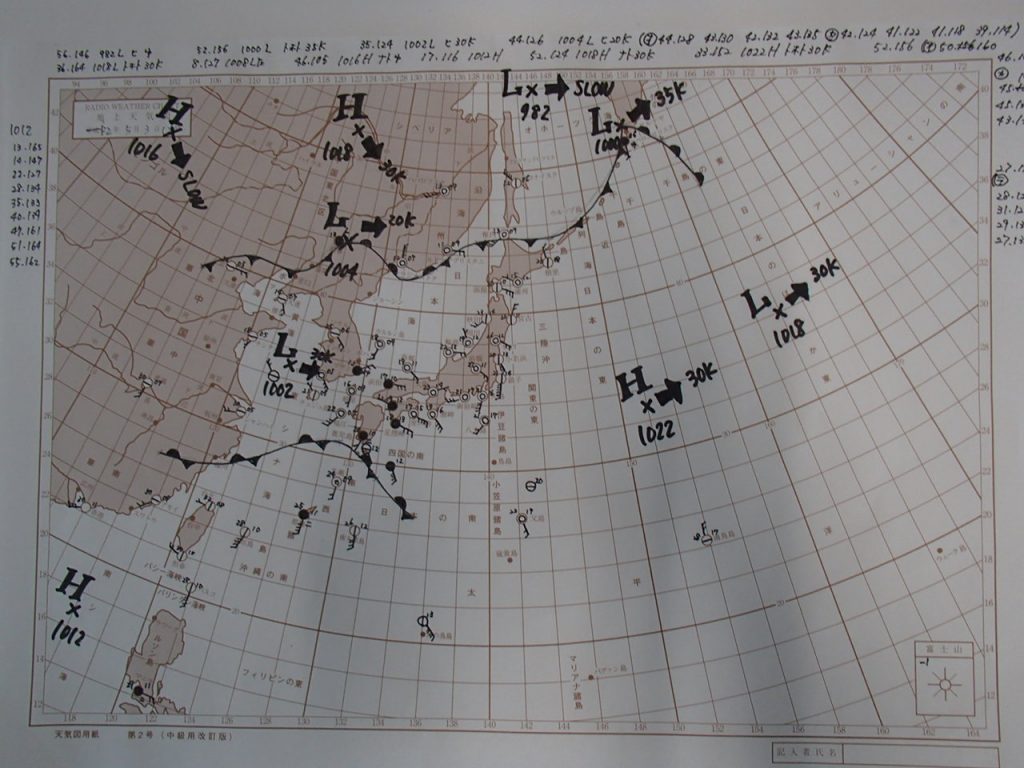

この状態から、メモしたことを天気図に書き込んでいきます。

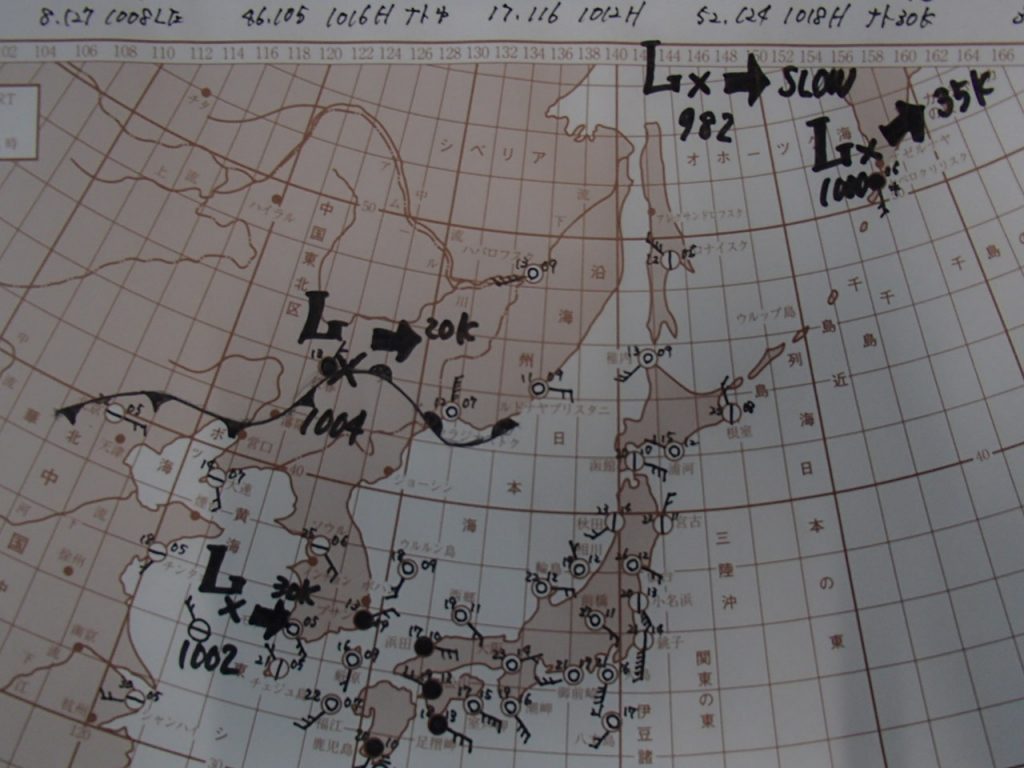

4.低気圧、高気圧、前線を書き込んでいく

気圧の中心、進む方向、速度。前線は滑らかな曲線を。

完成。ここまではそんなに難しくない。

5.等圧線を引く

まずは、漁業気象で出てきた、「1012hPa」の線を引く。

これは簡単。

日によって、1012hPaが2本あったり、1020hPaを言ってくれたり。

こっからが正念場。

周りの気圧や風向・風力を頼りに、残りの等圧線(普通4hPa毎)を引いていく。

ここは想像力と経験がものをいう。事前に仕入れた予想天気図と、前日の天気図とかの方がもっとものをいう。

絶対に間違えるので、あれば鉛筆を使って。線引いてみたり、やっぱり消してみたり。

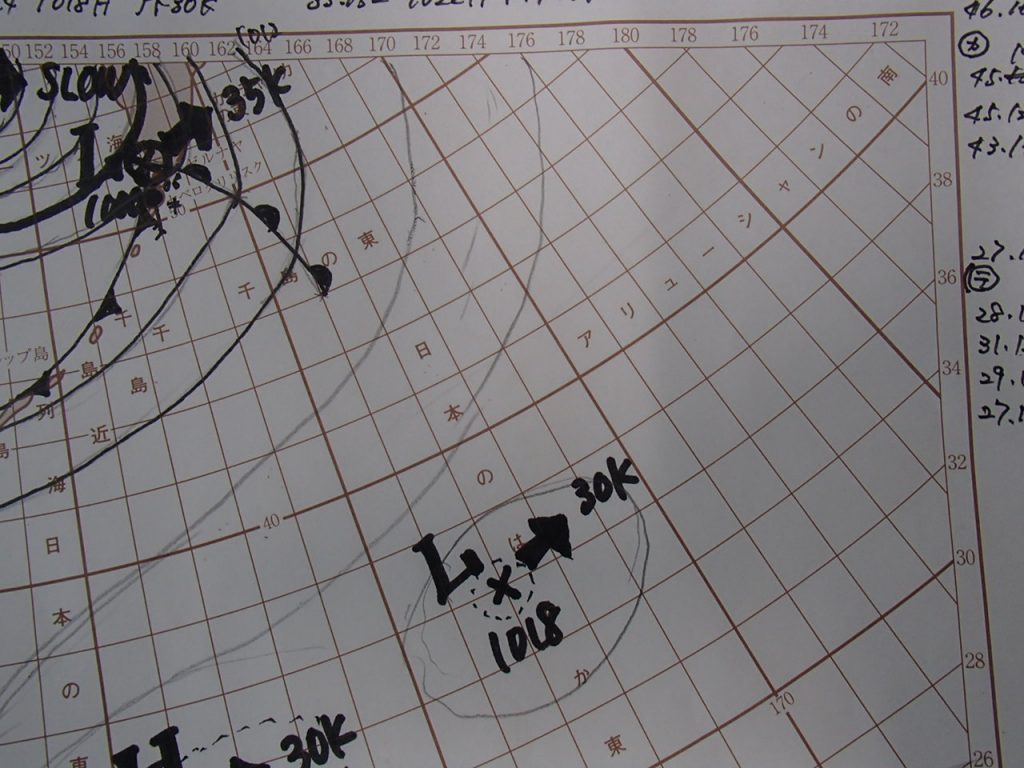

日本から遠い場所は、情報少なっ!

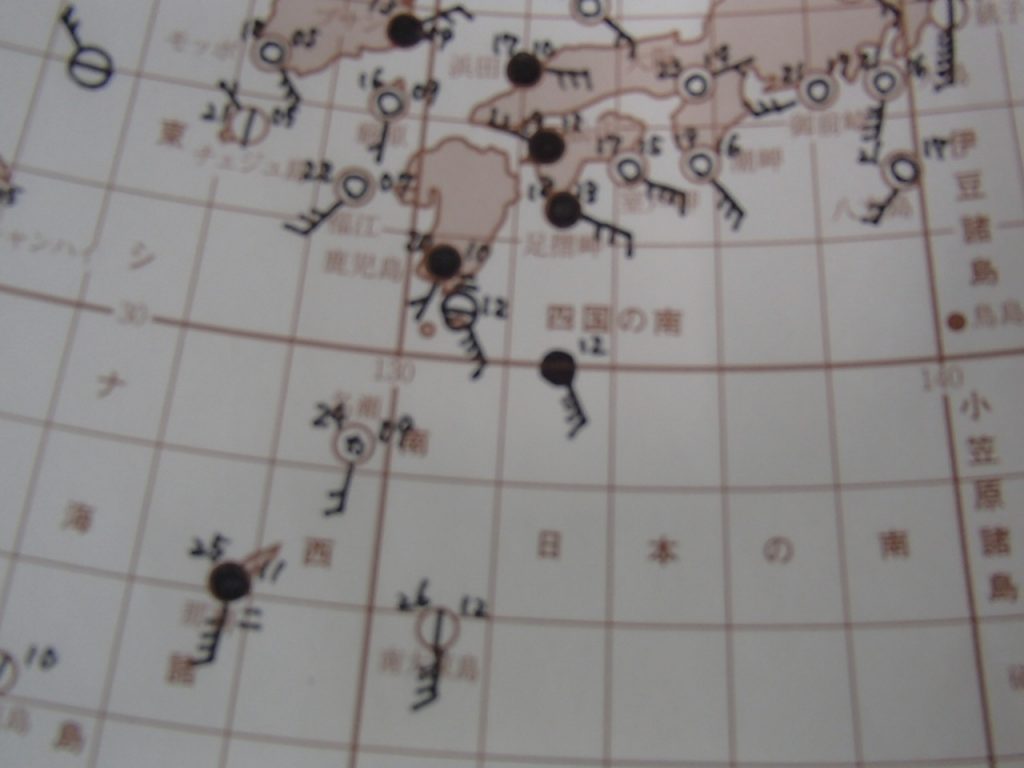

ここら辺とか、

ここら辺とか、

でも、あんまり日本の天気に関係ないことが多いので、失敗を恐れずに適当に。

日本付近は、さすがにヒントが多いので、そんなに間違えません。

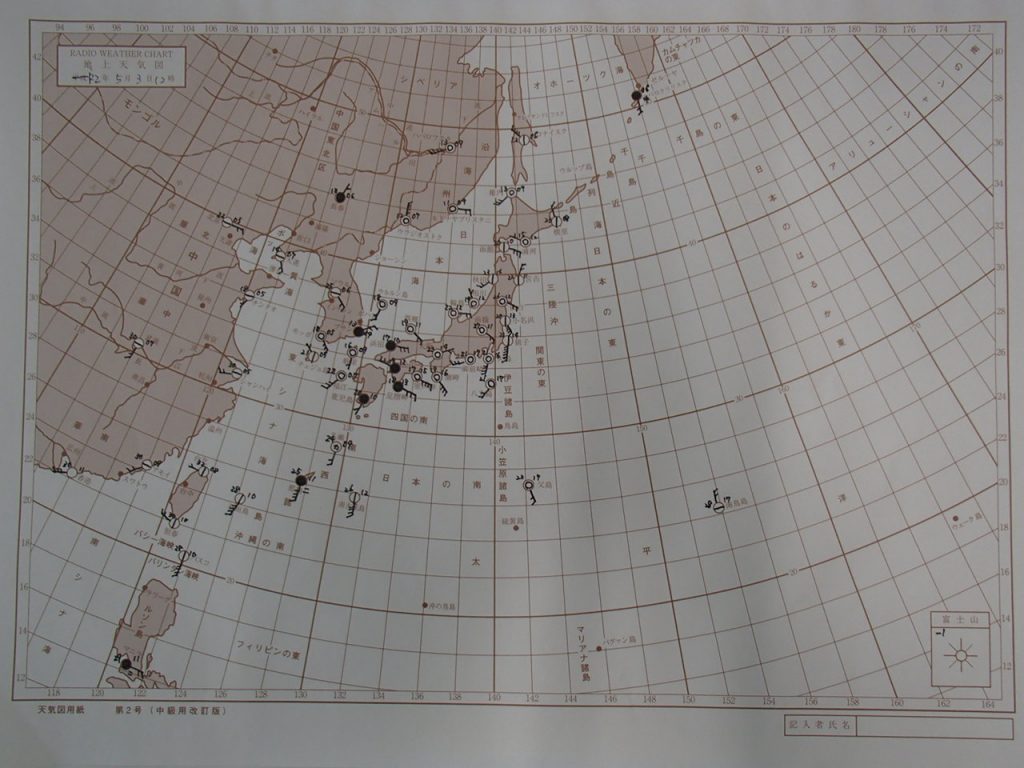

5.完成

んで、HBCの専門天気図で答え合わせ。

一部微妙でしたが、日本付近はだいたい合ってたので、ひとまず合格にしてください。

6.山の天気を予想する

一番重要で難しい。

別の人に教えてもらってください。

(HND)