アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ! 大阪府山岳連盟所属

| 山行期間 | 8/10日夜~8/15日 |

|---|---|

| メンバー | UET |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | 縦走 |

今年の夏合宿は、過去に歩いたことのないルートを中心に冬季の偵察も兼ね北アルプスを三股から折立へ抜ける縦走を計画した。日程は余裕をみて六日間、予備日を入れて7日間でエントリしたが同行者が全く現れず結局一人行くことになる…

8/10日 離阪 OSMパーティー車に便乗させて頂き三股に入る。中央道~長野道を経由し、深夜2時過ぎ駐車場着。ほぼ満車で何とか空いていたスペースに車を止め仮眠をとる。

8/11日 午前5時起床 6時過ぎ行動開始。今日は、常念小屋までなのでゆっくりスタート。沢登のOSMパーティーと三股で分かれお互い合宿の成功を祈る。天気は薄曇り日差しはないので涼しいが、樹林帯に入ると蒸し暑く一気に汗だくとなる。約4時間半、11時前に常念岳山頂に到着。ガスガスで視界もなく写真を1枚とって常念小屋に下りる。お盆休みで混雑を想定していたが、到着時間が12時と早いためかテント場は空いていた。午後からは天気も回復し時折青空が見える中ゆっくりとテン場で優雅な時間を過ごす。

行動時間 6:20三股駐車場-9:55前常念岳-10:45常念岳-11:30常念小屋

8/12日 午前3時起床 4時行動開始 今日は、大天井岳を経て東鎌尾根から槍ヶ岳に向かう行程。朝一番雲が厚く曇り空であったが、夜が明けると徐々に雲が切れ気持ち良い朝日が輝く。しかし大天井岳に着くころにはまたもや雲がかかり目まぐるしく天気が変化している。日本付近には複数の低気圧がありそれらを取り巻くように湿った空気が入り雲が発生しやすいのであろうか。去年の同じ時期は、太平洋高気圧が優勢で全く雨の心配がなかったが今年はちょっと違うようだ。

結構なアップダウンを繰り返す東鎌尾根を経て、12時前に殺生ヒュッテ到着。槍ヶ岳山荘では、午前10時にテント場は一杯であったようだが、こちらは全くの余裕でいいポジションにツェルトが設営できた。夕方、北鎌尾根を制覇してきたWDZパーティと会う。同ルートに入っているPTが多く時間がかかったようだ。しばらく談笑し明日朝も早いのでツェルトの戻る。

行動時間 4:05常念小屋-5:30東天井岳-6:15大天荘-6:30大天井岳-9:00西岳-10:10水俣乗越-11:50殺生ヒュッテ

8/13日 今日も昨日と同じく午前3時起床 4時行動開始 30分程度の肩の小屋に到着。ルームでは、混雑している場合にピークは割愛と説明したが、渋滞の列も長くないように見えたので登ることにした。が実際はご来光の目当ての方々が山頂を下りてこないので、全く進まず結局ピークを踏んで下り来るのに1時間半も費やしてしまった。ピークから降り小休止している時に、小槍のクライミングに上がってきたWDZパーティと再び出会う。お互いの安全と成功を祈り握手し別れる。

今日の行程は、三俣蓮華までと長いが、西鎌尾根の稜線では背中に北鎌尾根の稜線からつながる槍ヶ岳、右手には硫黄尾根から湯俣と絶景を見ながら北アルプスの稜線歩きを満喫する。樅沢岳~双六岳~三俣蓮華岳のピークを越え12時、三俣山荘に到着。

行動時間 4:15殺生ヒュッテ-4:45槍ヶ岳6:15-6:45千丈乗越-9:05双六小屋-10:10双六岳-11:10三俣蓮華岳-11:55三俣山荘

8/14日 午前3時起床 4時行動開始 今日は、一昨年冬合宿で計画したが諸般の事情で本番に参加できず、未踏の水晶岳に季節は違うがリベンジできることになる。まずは、夜明け前の鷲羽岳に向かう。ご来光に間に合い、神々しい景色をしばし堪能する。ワリモ岳を超え水晶小屋に荷物をデポし、今回山行のメインでもある水晶のピークに向かう。合宿の偵察でもなかなか届かず本当に奥深い水晶にようやく登ることができた。小屋から直下の岩場までは広大な稜線歩きであるが、直下の岩場は少しいやらしいところもあり冬場はさらに難しいことが想像できる。水晶のイメージは掴めたので、いつかまた冬の時期に来たいと思う。

水晶岳を下りると、待ちに待った「高天原温泉!」四日ぶりのお風呂は本当に癒されました。野趣あふれる露天風呂は苦労してここまで来た甲斐が本当にあると思います。今日は小屋泊り、湿ったツェルトや露天風呂で洗った衣類・シュラフ等バルコニーを利用させていただき干すことができた。

行動時間 4:00三俣山荘-5:10鷲羽岳-6:20水晶小屋-6:45水晶岳-9:30高天原山荘(小屋泊)

8/15日 今日は、小屋泊まり朝食付きなので4時半起床5時朝食、5時20分行動開始。計画では、今日は雲ノ平でゆっくり過ごし薬師峠キャンプ場でもう一泊する予定であったが、天気は下り坂、今日は曇天・明日は雨模様ということで、一気に折立まで降りることにした。雲ノ平はガスがあるものの見事な庭園の様相で趣味ではないが今度は気候のいいときに来たいと思う。

行動時間 5:20高天原山荘-7:10雲ノ平-8:45薬師沢出合-10:30太郎平小屋-12:20折立

| 山行期間 | 2017/8/11〜13 |

|---|---|

| メンバー | SGY TKD KSI SOT MRJ BAN |

| 山行地域 | 剱・源次郎尾根 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

杉山リーダーの元、5月か岩トレを行い、マルチピッチクライミングの基本技術習得を目的として臨んだ夏合宿。

源次郎尾根、長次郎谷、八ツ峰、早月尾根と計画通り行うことができれば初級バリエーションの経験ができると期待感を持ちながら立山に向かいました。

8月11日 曇り 夕方から雨

予約が取れなかったケーブルカーだったが始発チケットを購入できスムーズ室堂まで移動できた。合宿期間中を通して天候が思わしくなく、数時間単位で変わる予報に判断が難しい。

2日目は雨予報だが3日目に天候が回復する見込みということで、剱沢キャンプ場で再度情報収集しつつ熊の岩目指して出発となる。

登山者、観光客で賑やかな室堂を通り雷鳥沢へ

山の日の連休で予想通りの混み具合。ガスっていたので景色を見えず、列をなす雷鳥坂を登っていく。

剱御前小舎を通過し、11:15 剱沢キャンプ場着

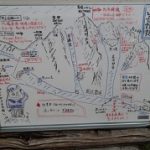

ガスがなくなり剱が姿を現わす。剱はいつみても、何度見てもかっこいい!剱沢で山岳情報の掲示板やスタッフからの情報を集める。

予報の変わりようと初バリエーションメンバーがいることもあり決断に少々時間を要したが、翌日の天候が悪いということで剱沢で設営。長次郎谷の偵察に行き、夕方の予報で再度打ち合わせすることになる。

夕食時の話し合いで、2日目は天候が崩れるが源次郎尾根は可能。予測通り3日目は天候好転という判断で熊の岩に設営しⅥ峰のフェイスを登り、最終日は予定通り早月尾根からの下山と決定。

メンバー全員が先のイメージをもて、一気に気持ちが盛り上がる。そして、前夜移動の疲れもあり18:30には就寝。

8月12日 曇りと雨の繰り返し、時々青空

夜中の雨が気になったが決行。3:00起床 4:25キャンプ場発。

メンバーのKSIさんにアクシデントがあり、膝の痛みが強く歩行に時間がかかってしまうと感じ自らテントで待機すると判断する。今までのトレーニング、準備を考えるとここまできての決断は悔しさいっぱいだったと思う。この日は5名での出発となる。

源次郎尾根取付き5:30着。取付きには既に渋滞の列、何度もトライするが登れない方がおり30分以上停滞。停滞の長さと先頭PTの判断を見かねてSGYさんがサポートに行くが登れず、撤退となりようやく後のPTが進む。

源次郎尾根は雪渓を離れてところからひたすら急登を登って行く。

早い段階でロープを出す箇所があり再度停滞。雨の降り出しが早く、足場の悪い中での登りとなる。

先を行ってたPT3組が次々と撤退し、私たちが先頭となる。雨足が強くなったと思いきや、時折青空がみえたりと忙しい空模様。

しかし、雨の影響で土の踏み場は崩れ、岩は沢登りのように水が流れ、ブッシュの枝は滑りやすく、終始気を張りながら歩くことになる。

雨にうたれて体の冷えが気になる場面が何度かあったが、そんな時にでてくる太陽に体が暖められ助けられた。雨が続いていたら、かなり体力を奪われていたと思う。

途中休憩をとった場所からみえた景色は、目線の上に剱沢キャンプ場・・・

「えっ、まだこんなけしか登ってきてないの」と先の長さを感じる。

11:00 Ⅰ峰着

過去のコーステイムとほぼ同タイム。ガスが消え目の前にⅡ峰がみえたが迫力あり!Ⅰ峰かⅡ峰への鞍部はかなりの下り登りにみえたが意外と近かった。

晴れていれば剱、別山尾根、八ツ峰の絶景を楽しめるんだろうなと思いながら進む。Ⅱ峰での懸垂下降もスムーズ行うが私はセットに少々もたつき、濡れた岩の懸垂下降に動きがぎこちなくなる。

懸垂下降を終えたら頂上まではもう一息。明日のテント設営ポイントの熊の岩や雪渓のチェックしながら登って行く。

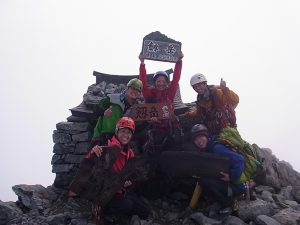

14:22 登頂

時間もかかり長い道のりだったが登頂できた達成感と満足感で気分爽快です。

頂上手前から青空が広がり、頂上から歩いてきた源次郎尾根をみることができました。天候の悪い中での源次郎尾根でしたが、それが良い経験になりました。

十二分に頂上でに時間を楽しみ、15:00別山尾根を下山。

夏山ルートの下山といえ登りもあればカニのヨコバイなど気をつかいながら歩くポイントもある。

18:50 剱沢キャンプ場着

キャンプ場で待機していたKSIさんが出迎えてくれホッとする。行動時間もながく疲労感が大きいが、達成感がそれを上回りました。

夕食をとりながら翌日の相談をするが、KSIさんの膝の状況では熊の岩への移動、早月尾根を下山は無理だろう。という判断となり翌日室堂に下山を決定。

挑戦せず宿題が残る夏合宿となりました。

8月13日 晴れ

予報通り天候回復、青空の剱はきれい!

後ろ髪をひかれながら室堂へ出発

思い通りにいかないのが山。リベンジに来たいです。

SGYさん、TKDさんのサポートがあり、初心者コースですが初バリエーションルートをいくことができました。

そして、明るくゆかいなメンバーでそれぞれが気遣いあえ終始楽しい時間でした。

皆さま、ありがとうございました。

BAN 記

| 山行期間 | 2017/8/11-14 |

|---|---|

| メンバー | WDZ, ABE, DTE |

| 山行地域 | 槍ヶ岳 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

今夏は秋の計画に向け同じトレーニングに参加している3名で夏合宿を組みました。

内容は合宿には少しミーハー?天上沢を下り北鎌尾根と、小槍〜大槍の組み合わせ。

本来なら湯股から渡渉して尾根に取り付くのがクラシックルートだが、渡渉のトレーニングができなかったので今回は槍沢から水俣乗越まで登り、天上沢を下って北鎌沢に入ることにした。

これが一番人気ルートのようで、午後2時半頃天上沢と間ノ沢出合いに着いた時点では先行1パーティが見えるだけだったが、その後夕方にかけて続々と後続がやってこられ、結局10パーティくらい北鎌尾根に入っていた様子。

われわれは北鎌沢の取り付きから15分ほど上流に泊まったが、取り付き付近に偵察に行くとまるでテント場のように賑わっていた。

8月12日 晴れたり曇ったり時々雨

日本海の弱い低気圧の影響で、あまり好天は見込めないが、降水量は少ない見込み。

4時半に北鎌沢出合いを出発。

右股の出合いで水を各自3リットル確保する。稜線上のビバーク用も含めて。

しかし結局、北鎌のコルのかなり近くまで、水が出ていた。

コルは近くに見えてなかなか着かず、2時間半かかって7時到着。

コルからハイマツ帯の尾根の急登、この辺りまで踏み跡はかなり明瞭。

独標が見えてきて稜線に出てからは小さなピークが続き、直登やトラバースの踏み跡があちこちにあり、途中で消えていたりでルート取りに苦労しだす。

独標のトラバースが一番難儀して、支尾根に入りこんだ際主稜線側に渡るのにロープを出した。

その後独標先の主稜線に登る際もロープを出し、11時となった。

主稜線上でも踏み跡が拡散していて、慎重にルートを選び、修正しながら進んで、北鎌平に着いたら14時半になっていた。

北鎌尾根から見る雲がかかった槍ヶ岳は、幻想的で日本ではないみたいだった。

小槍を盛り込んでいるので登攀具がかさばっているにしても、予定よりだいぶ時間がかかって、やっと穂先の基部に15時。

途中、単独の人や沢靴のまま湯股から来た人、色んなスタイルの人に会った。

穂先への最後の登りは、ロープを出して、祠の後ろに出たのが16時半。

当然肩の小屋のテント場は満席、殺生ヒュッテまで降りる。

殺生ヒュッテでは北アルプス横断中のUETさんと出会い、ヘトヘトのわれわれにお茶を沸かしていただいたりして歓談。

昨年の夏合宿で、わらじ等で湯股から渡渉し、午前中に北鎌尾根を踏破しその後2泊で西穂まで縦走されたHSOさんパーティのすごさを思い知る。

やはり一に体力、二に体力だと痛感。

8月13日 晴れ時々曇り

小槍〜大槍登攀のため5時半に殺生ヒュッテを出発。肩の小屋まで30分、大混雑の穂先往復を終えたUETさんと再会し、記念撮影。

小槍のアプローチは昨年、WDZさんが調べられていたおかげで、迷わず取り付けた。

アプローチは一般道左側のガレ場をトラバースしバンドまで登ってバンドを下る。

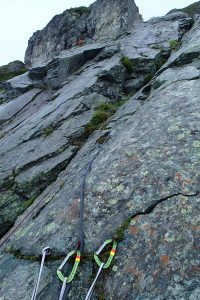

小槍のコルには先行パーティがいて、コル下でリードの登山靴をフォローに分担してクライミングシューズに履き替えて、順番待ち。

コルにはロープなしで登り、WDZさんリード開始。1P、Ⅲ〜Ⅳ級?3000メートルの雲の上、小槍のクライミングは西鎌尾根〜後立山連峰のパノラマを前に最高に気持ちいいもので、やみつきになりそうでした。

※懸垂は左側の下降ルートから。

下降地点は谷側に落ち込んでいるので、下り過ぎないようにコル側に着地する。

曾孫槍。ABEさんリード。ここが聞いていた通り地獄のような危険地帯で、ぜんぶガバだがほとんどが剥がれる岩という。

曾孫槍から大テラスまで歩き、孫槍。WDZさんリード。ここも同じく落石の危険地帯。

ピークからWDZ ビレーのままクライムダウンし、いよいよ大槍の登り。WDZさんリード。

一般道が横に見えたよ〜とWDZさんの声。

ピーク手前でロープいっぱいでピッチを切る。最後だけ、ほぼ歩きルートをリードさせてもらう。

12時半、再び祠の後ろに出ると、これまでの人生で一番くらいの賞賛を浴び、諸事情により肩の小屋まで急いでいると下りはしごの順番待ちまで譲っていただいた。

曾孫槍での足の打撲が災いし、時間的にも当日中の上高地下山は難しくなる。ババ平まで下山し、下山連絡先に予備日を使う旨を伝え、もう一泊となる。

8月14日 曇り

3時起床、ヘッドランプで4時に下山開始し、足の痛みもましになって8時半に無事上高地着。

北鎌尾根、小槍と完登できましたが悪夢のような落石地帯を経験して、落石には本当に細心の注意を払わないといけないと痛感しました。

やっぱり最後まで集中力を保つ体力だな、と思いました。

DTE記

| 山行期間 | 2017年8月10日(夜)~13日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、OKD |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | 沢登り |

今年の夏合宿は、三股から前常念岳に登る二ノ沢を遡行し、横尾に下りて、大天井岳二ノ俣谷を遡行して常念岳まで縦走し、三股に戻る計画とした。課題は荷物を担いで歩く体力をつけることと考えた。トレーニングは、ボッカと荷物を担いでロングルートを歩く山行を計画し、こなすことはできた。しかし、それでも2本沢を遡行することに不安を感じていた。

8/11は雨の可能性があり、メインは二ノ俣谷なので、二ノ沢をパスして、三股から蝶ヶ岳に上がり横尾に向かうことにした。

8/12 出発時の天気は曇り。二ノ俣谷は開けていい沢だ。テンションは上がるが、雨が降り始める。たぶん大雨にはならないだろう。

遡行中、なんかいつもより石が動く気がした。崖崩れもいつもより多い気がする。

透明できれいな水が、濁り始める。何かがおかしい。

1950m辺りで、土砂崩れ。危ないと思いつつ、土砂の上に上がると、その向こうは土砂が完全に沢をふさいでいた。さらに近づくと、雪渓の上に土砂が載っているように見えた。体重をかけると巨大な岩が何個か動いた。これ以上進むのは危険と判断し、残念ながら横尾に引き返すことにした。

8/13 横尾から蝶ヶ岳に登り、三股に戻った。三股の駐車場は、登山者の車であふれかえっていた。

これまで沢登りで土砂崩れは何度も見てきた。しかし、ここまで最近起きたと思われるのは初めてだった。最初は、土砂がダムになっており、その上はダム湖のようになっているのではと思った。雪渓を確認したときは、下に水が流れているのがわかったので、崩れるのではとも思った。確認のために近づこうとしたときに、巨大な岩が動いたのはビビってしまった。撤退するのはめったにないので、決断するのはつらかった。

行動時間

8/11 6:20三股→10:00蝶ヶ岳→12:35横尾

8/12 6:30出発→7:17二ノ俣谷→8:06 1750m右から枝沢→8:42 1820m左から枝沢→9:08 1860m左から枝沢→9:20 1885m峠沢→9:30 1900m左から枝沢→10:00 1945m沢崩壊(引き返す)→10:30峠沢→12:05二ノ俣橋→13:13横尾

8/13 4:10出発→6:45稜線→7:06蝶ヶ岳→10:05三股

| 山行期間 | 2017.7.15-17 |

|---|---|

| メンバー | 安部 伊達 宇津 |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | 縦走 |

春に引き続き懲りずにまたもや剱です。

しかも今回は八ッ峰縦走(予定)

室堂より2時間。

剱・八ッ峰の全貌が現れました。

ど~ん!!

剱~!!

あ~ンド

八つ峰ど~ん

1、2間ルンゼまだ雪がしっかり残っている様子

本日の寝床はがけっぷちの斜面

本日の寝床はがけっぷちの斜面

かなり狭くテントは半分空中。何とか這い松の上に乗っかっているような感じ

メンバーをロープで確保した状態で就寝。

本当に寝れるのかと思いきや、なかなかみんなたくましくしっかり熟睡。

朝一番ののぼりはかなりきついです

朝一番ののぼりはかなりきついです

長次郎谷では数パーティーが登り始めているのが見えます。

今日の午後から天気は下り坂のため急いで登りたいのですが、なかなか結構な急登。

きっついです。

やっとのことで雪渓から岩稜部へ

雪渓が割れているため取り付きを詰めあげずに早めに取り付く。

これが正解だった様で、後から来たパーティーは雪渓からの取り付きにロープを出して危なげにぶら下がっていた

そして、コルへ

今回は1,2間のコル下をトラバースして2峰はカットし2,3間のコルへ

しかしここが少しいやらしく安全のためロープを出す。

春合宿に引き続きいやな予感。

後半の天気の悪化予想や予想より雪残っていること、そして何より予定外の場所でのロープ。

う~ん、稜線歩きが快適であることを祈るが、、、、、

まあ、快適。

しか~し

やはり、快適なのは最初だけ。

4峰、5峰と雪渓が半端に残っている、切れているためにルート取りに苦労する。

そのため時間のロスにより焦りが生じ、ルート取りをミスる。

なんとも負のスパイラルに陥って時間だけが過ぎていき、危険度も増していく。

というわけで5,6のコルまでの間は記録写真なんか取っているまもない状態。

、、、、、、、、、、、、、、、、。

軽く精神が崩壊し始める。

だがわれらのリーダーはさすがに強く淡々と物事をこなしていく。

というわけで5、6のコルへの降り。

最後の懸垂下降

リーダーも、最後の懸垂を楽しみながら?下降中

そして、長次郎谷への降り

なかなかのへっぴり腰。

まだまだ雪渓がパックり割れており、斜面も急なため気は抜けない。

危険地帯脱出!!

後は長次郎谷を少し下り剣沢を上り返せば終了

(写真は横向き。面倒なのでこのまま)

白いゴルフ場のような室堂までの道のり

今回も剣はええ顔してくれませんでした。

う~ん。剣は厳しい。

しかし前回に引き続き下調べがうまくいず。今回は雪渓の状態次第ではかなり大きな上り返し、場合によっては往路下山の大撤退を強いられる状況になりかけ予備日の使用も考えさせられる状況だった。(しかも悪天候の中を)

まだまだ自分には剣は早いのではと感じさせるかなりつらい参考になりました。

WDZ

| 山行期間 | 2017年7月14日(夜)~17日 |

|---|---|

| メンバー | YMG、SKD、MRJ |

| 山行地域 | 小豆島 |

| 山行スタイル | マルチピッチ、フリー |

7月3連休、当初計画していた剱岳八ッ峰を降雨予報のため断念し、代替案として準備していた小豆島でのクライミングを実施することとした。

7/15(土)

雑魚寝のフェリーで快適に寝て、朝7:30に小豆島到着。

初日は拇(おやゆび)岩の「赤いクラック」でマルチピッチクライミング。

すぐにコンビニに寄り、行動食、水を買い込み、駐車場の車中で朝食を済ませ、拇岩の取り付きに向かう。車で進むにつれ、本当に親指を「Good!」と立てたような形状の岩塔が目に飛び込んでくる。道の脇に車を停めて準備をし、来た道を少し戻って、「拇岩」と書かれた小さな看板のところから入山。テープを手がかりに登山道を進み、10分も歩けば岩壁に到着した。

5ピッチのルートを、SKDさんがオールリード、YMGリーダーと私がオールフォローで行く。今回、初の人工登攀があるルートということで、先日アブミの練習したばかりの私は、うまくできるか少しドキドキ・・・。

結果的には、私はせっかく練習して持参もしたアブミは一切使わず、力任せのA0突破をしてしまった。YMGさんはしっかりアブミを使用し、難所をクリア。

2ピッチも進むと高度感が増し、次第に瀬戸内の海も見えてくる!テンションがあがります。その代わり暑さとの戦いで、ピッチを切るごとに水分補給を心がける。

途中、本来のルートを若干外したようだが、無事に5ピッチで拇岩の一番高いところに到達!岩塔の上は代わる代わる記念撮影をして、岩の頂上からの景色を堪能。テープと残置ロープをたどって、急な斜面を慎重に下山。登りは約5時間かかったが、下りはあっという間の20分!?

片づけをしたら、お楽しみの買出しへ。島のスーパーで肉をたくさん買い込み、キャンプ場でYMGシェフのバーベキュー料理を堪能!キャンプ場には、普段お目にかかることがない「パリピ集団」が登場し、彼らを観察して楽しみ、蚊と大量の羽虫に悩まされながらも、キャンプ場の地面に直接マットを敷いて、星空を眺めていたらあっという間に睡魔が・・・。

7/16(日)

二日目、キャンプ場から徒歩3分の吉田の岩場でフリークライミング。エンクラ気分でのんびり岩場に向かったものの、すでに日なたは大変な暑さ!多少の日陰と風通しを求めて場所を移動するも、時間の経過とともに、岩に熱がこもり、岩をつかもうにも、触ると「あちち!」と思わず声が出てしまう状態に!それでも1人5本はがんばって登っただろうか?最終的に、SKDさんが「暑い暑い」といいながら終了点からロワーダウンした顔が、真っ赤にほてっているのを見て、ナースのYMGさんが強制終了を宣告!熱中症でも発症しては大変、ということで、スタコラサッサとキャンプ場に戻った。

その後はまた楽しいキャンプモードへ。二日目のYMGシェフのメニューはアルミホイルを駆使したアヒージョ尽くし!大変美味しくいただきました。大々々満足です。

昨夜の羽虫は異常発生だったようで、今日はまったく気配なし。二日目の夜も、ほどよくアルコールを摂取し、いい気分になったところで、地面にマットを敷いて、夜空を眺める。そして3人とも、そのまますやすや・・・。

7/17(月祝)

昨日の反省を生かし、7:00にキャンプ場出発。徒歩5分、少しだけ奥の岩場へ。3本ずつ登り、5.10bのルートはトップロープで楽しみ、9:00過ぎに撤収。キャンプ場に戻ってテント類も撤収し、お風呂に入ったあとは、オリーブ・醤油ソフトクリーム観光や素敵なカフェでのランチを楽しみ、15:00の船で小豆島を後にした。

次は秋や春など、もう少し快適な季節に、存分にクライミングを楽しみたい!

YMGリーダー&シェフ、お目付け役SKDさん、大変お世話になりました。

| 山行期間 | 2017年7月21日(夜)~23日 |

|---|---|

| メンバー | SKD TYK |

| 山行地域 | 北岳バットレス第四尾根 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

もう10年以上も前のこと、日本第二の標高を誇る北岳を目指し一般ルートを登山していた時にはじめて、「北岳バットレス」というものの存在を知った。その当時の私はロープを使って急峻な岩場を登る人達を見て、自分とは別世界の人達だと思っていた。しかし今こうして、自分が北岳バットレスを登る人になっているとは… 当時の私は全く想像もしていなかったはずだ。山岳会に入会していっきに自分の山の世界が広がった。入会して2年目の夏、いよいよあの北岳バットレスに行くこととなった。

今回、入会5年目の先輩であるSKDさんと一緒に行かせてもらうこととなったが、SKDさんがいなければまだまだ私個人の実力では北岳バットレスは手が届くものではない。感謝の一言である。

山行直前の天気予報では22日バットレスを登る日の降水確率は正午以降はずっと40%で推移していた。微妙な降水確率であり、山行中止もかなり覚悟しての出発であった。芦安駐車場を5:15に出発する始発のバスに乗り広河原へ。広河原でトイレを済ませ、歩き始めたのが6:30過ぎ。多くの登山者の列の横をすり抜け目的地へ急ぐ。

バットレス取り付き途中の岩

下部岸壁とりつき雪渓

二俣から大樺沢左俣へ、バットレス沢から下部岸壁到着が9:30頃、ここでクライミング道具装着。雲行きは少しづつ怪しくなってきている。

下部登攀中ガスってくる

Bガリー大滝:SKDさんのリードで1P目、2P目と進み、終了点から左へ。互いにロープを結んだまま踏み跡をたどりCガリー到着。Cガリーは念のためSKDさんが先を行き、私が確保する形でトラバースした。Cガリーを抜けた後、SKDさんに確保してもらい、私が先に歩き第四尾根主稜取付のテラスを目指した。踏み跡を進んでいき、これ以上先は進めないという地点から上部へ軽い登りがあったためそのまま登り進んだ。ここで自己確保し、SKDさんに合図し、登ってきてもらった。私はここが第四尾根主稜取付テラスになるのだろうと思ったが、目印になる「4」のマーキングが見当たらない。登ってきたSKDさんも「ここどこや?」という感じ。どうやらCガリーを抜けた後に、どこかで間違ってしまったようだ。そこで、ちょうど我々がいる場所から左下方向にクライマーが見えるため現在地の確認をすると、そのクライマーがいる場所はピラミッドフェースであるとのこと。行き過ぎでしまっていたようである(汗)。午後からの天候悪化の予想、そしてこの時間ロスのため撤退の話しもあったが、とりあえず取付まで行こうということになり、間違いを修正し、ようやく第四尾根主稜取付に出たのが午後1:30であった。進むか戻るか話し合った結果、進むことに決断。しかしこれまでよりもスピードアップが必要であること。そして簡単なことろは私がリードで登る予定であったが、それも今回はキャンセルし全てのリードをSKDさんがするということで話は決まった。

第四尾根主稜:現時点でまだ雨は降っていない。「登攀終了までは雨よ降らんといてくれ!その後はどんだけ降っても構わんから頼む!」と心の中で願いつつ登攀開始。素早く準備、リードが登りやすいようにロープもスムーズに出して、トップが登り終わって「ビレイ解除」、「ロープアップ」の合図後すぐにセカンドで登る準備。これまで何度となく練習してきたことを無駄なくスムーズにと心掛けながらやっていく。セカンドでの登攀はA0なんて気にせずどんどん登って行く。「はあはあ」と大きく口で呼吸をしてる自分がいる。緊張している証拠である。良いのか悪いのか天気が悪いせいで、高度感による恐怖心は抑えられている。トップが確保している地点まで登り着くと、すぐに自己確保、回収してきたギアを目の前のスリングにどんどん掛けていく、ロープを受け取り、再びトップの確保のための準備をする。基本的にこれの繰り返しである。

第四尾根のシンボルである5P目の終了点「マッチ箱」で感慨にふけ、その後の懸垂下降を終えて6p目の準備をしている時に、とうとうやって来てしまった。ポツリポツリと雨が降り出してきた。雨具の上着を急いで着用し「あと3p」と声を出す。雨は次第に勢いが増してきた。雨水がスラブ状の岩場をどんどん流れてくる。雨水を含むのかロープが重く、また岩との摩擦力も増すのだろうか、ロープを出していてもトップの身体を引っ張るようになる。トップが登りにくそうである。最後の8p目のスタート部分はさすがのSKDさんも苦戦していた。実際私がセカンドで登ると「は?こんなとこトップで登れるの?」という印象。A0はもちろん、持っているギアをフル活用して、「これが最後や、これで終わりや」と思いながら「うりゃー」と力任せに登って行った。

城塞ハングを目指して雨の中の登攀

登攀終了が午後5:30頃。無事の終了を喜びSKDさんとガッチリ握手した。このあと稜線上まで10数分の登りとのことであるが、先ほどからゴロゴロと結構近い所で雷の音がしている。比較的平らな場所を探し、登攀道具を外して少し離れた場所に置いておき、我々はツェルトを被って雷をやり過ごすことにした。ツェルト内はとても暖かかった。私の身体は雨具を着ていたとはいえ結構濡れている、体力的疲労、精神的疲労も重なりツェルト内ではうつらうつらと眠ってしまう。30分くらい経過したはずだが雷は一向に収まる気配がない。相談の上、肩の小屋へ急ごうということになり荷物をまとめ再び歩き始めた。稜線までの道はかなりのお花畑であり、高山植物好きの登山者が見つけたら大喜びするに違いないほどであった。またライチョウが一羽我々の前を駆け足で逃げて行く。道を逸れて逃げれば良いのに歩きやすい踏み跡のあるところが良いのか少しの間追いかけっこをしていた。そんなことを頭の隅で感じながら、この時の私は疲労のピークであり惰性的に重い足をひたすら前に動かしていた。北岳山頂到着が午後6:20。肩の小屋到着が午後6:45であった。

北岳肩の小屋を望む

今回の北岳バットレスは結果的に全ての行程をSKDさんがトップで登り、私がセカンドであった。また天候にも恵まれずバッドレスの高度感を感じることが出来なかった。しかしセカンドであったとしても憧れの北岳バットレスに挑戦できことは私にとってはとても重要なことである。今回が始まりであり、今後の第二回、第三回目のバットレスのために今後もトレーニングに励んでいこうと思う。

富士が顔を見せる

| 山行期間 | 2017年7月29日(夜)~30日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、YOD |

| 山行地域 | 大峰 |

| 山行スタイル | 沢登り |

昨年、ここに行く計画を立てていたのですが、天気が悪く、中止した大又谷。今年も天気は微妙でしたが、何とか行くことができました。と言っても、途中雨が降ってきました。

林道の終点にはゲートがあり、そこに数台は停めることができます。ゲートを越えるとカーブミラーのところで、沢に向けて下り、T字路を左に行くと入渓できます。

次に堰堤が2つあり、2つ目の堰堤の巻きが、微妙にやらしかったです。2つとも左岸巻きです。

数カ所は釜を泳いで突破しました。巻くことも可能だとは思いますが、泳いだ方が楽です。水量が多いと泳ぎは大変かもしれません。

この後、天気が微妙になってきたので、最短で突破できることを考えてルートを取ることにしました。

核心を突破し、平坦地に入ってから、雨が降ってきました。この辺りはどこでも泊まるスペースがあると思います。ここまでアマゴは確認できず、ハヤばかりでした。

林道への登りは、ガレガレで落石注意です。

行動時間

6:40出発→7:03入渓→堰堤2つ→5m 斜滝10mぐらいの釜あり(泳いで直登)→5m釜があり洞窟がある滝右岸巻き→10:00 780m 本流との分岐、左俣→800mの分岐右俣→11:00 1000m辺り林道→11:50駐車地

| 山行期間 | 2017年7月21日(夜)~23日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、TTH、OKD |

| 山行地域 | 中央アルプス |

| 山行スタイル | 沢登り |

中央アルプス・木曽駒ヶ岳山域の細尾沢で沢登りです。この沢、初心者向けと紹介されているかと思えば、2級上~3級という評価も。水量や選択したルート次第でグレードにかなりの開きがあるようです。

木曽駒高原スキー場跡を出発。皆様、遠慮なく御入渓下さい的な「沢登りコース」の案内板がいきなり登場。やはり初心者向け!?

少し歩いて正沢川に入渓。しばらくはゴーロ歩き。玉ノ窪沢出合を経て細尾沢出合へ到着。空が大きく開けたとても美しい沢です。核心の40M大滝に到着。左岸のガレを登って高巻きます。踏み跡発見。ガレを完全には詰めず中ほどからトラバース。落ちたら完全にアウトな高さです。ロープで確保してもらいながらザレた傾斜を緊張しながら通過。って、まだ滝の落ち口に届いていない!!岩場を直登した後に強引にヤブこぎして滝の上に出られました。どうやら初心者ルートを選び損ねたようです・・・。

その後は大きな雪渓の側を寒い!!寒い!!と言いながら通過したり、美しいナメを登って楽しんだりして、とうとう水の切れるところまで来ました。沢の途中で幕営する予定でしたが天気が怪しいので稜線へ上がる事に。幕営装備を背負っての沢登り、残り標高差・数百メートルは堪えます。しかも落石要注意のガレガレと岩登りの繰り返し。どうやら初心者ルートを選び損ねたようです・・・。

気力を振り絞って進み、そして最後に詰めた場所は偶然にもピッタリ木曽駒ヶ岳山頂!!記念撮影をして七合目避難小屋へと向かいます。

18時に避難小屋に到着、本日は12時間行動、もうクタクタです。小屋はとても綺麗、先客のパーティーが私たちのために2階を空けてくれました。夕食はカレーライス×5人分(笑)。しかし、3人であっさり完食。翌朝、先客パーティーは寝ている私たちに気を使ってくれたようで、本当に静かに小屋を出ていかれました。ありがとうございます・・・。

下山後は温泉と美味しいものが待ってます!!今回もお疲れさまでした。

(一日目)

木曽駒高原スキー場跡6:00-細尾沢出合9:30-40M大滝10:00

―木曽駒ヶ岳山頂15:30-七合目避難小屋18:00

(二日目)

七合目避難小屋6:00-木曽駒高原スキー場跡8:30

| 山行期間 | 2017年7月7日(夜)~8日 |

|---|---|

| メンバー | UTJ,ARN,ABE,NKZ,HND,MTM,TKD,UZU,DTE,ASI,SKM,BAN,TYK,SOT,INO,YMS |

| 山行地域 | 大峰・前鬼川 |

| 山行スタイル | 沢登り |

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

待ちに待った沢登り。天候にも恵まれ晴天。

道の駅で前泊し、車4台の大所帯で朝から前鬼川へ出発。

駐車地点からすぐに入渓点へ。出だし間違えて下って行っていたようで、再度入渓点へ戻り再スタート。

川の水温も冷たすぎず気持ちいい!足元にはおびただしい数のおたまじゃくしが。踏まないようにそ~っと…

こっちの方が面白いよ~と水中を歩くルートをどんどん選ぶARNさん。水に上半身まで浸かると、ひゃ~!と思わず声がでますが、とても気持ちよくて楽しい。

噂の前鬼ブルーが見えてきました。本当に綺麗で透き通るようなセロリアンブルーに感動。

途中、ロープを2度出して頂き慎重に斜面を登り降り。。

最後は勢いよく入水して沢を満喫されたり、風景を堪能したりしながら皆で休憩。

林道を下山後は、ヒルチェック。皆靴の中やズボンの裾あたりにヒルがたくさんくっついてました。あ~怖いこわい。ヒル下がりのジョニーは必須アイテムでした。

冷えたおいしいスイカも頂き大満喫の沢登りを堪能。帰阪途中TKDさんがびっくりラーメンにチャレンジされ、大奮闘!最後の話題をかっさらっていかれました。

行動記録 前鬼林道07:30-点前鬼川入渓07:40-10M滝上部09:30‐垢離取場(遡行終了)12:00-前鬼宿坊13:10-前鬼林道終点14:00

| 山行期間 | 2017年6月9日~12日 |

|---|---|

| メンバー | TGA、ABE |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | バリエーションルート |

前穂高岳のお隣、明神岳主峰東稜をABEさんと登ってきた。

残雪、泥壁と急な草付き、岩壁、高度感、岩岩のモレーン帯、と変化に富んだTGA好みのルートでした。

6月9日

ABEさんの自宅近くを20時に出発。平湯温泉1:00着なので、まあ、眠れました。

6月10日

アカンダナ駐車場からバスで上高地へ。7: 20上高地発。明神館8:00。信州大学の野外センターの脇から登山道へ入る。樹林帯を抜けて岩だらけの斜面を登ると下宮川谷上部に出る。ここでひょうたん池へのコルがみえるので、谷上部の雪渓をコルへ向かってトラバース。ひょうたん池は雪に埋もれていてその所在は不明。残雪が無い場合に備えて水を担いできたが、単なるボッカの重りでしかなかった。

ラクダのコルを泊地とするべく更に登るが、みぞれ混じりの雨となったので、残雪でできた雪庇の下にツエルトを設営して行動終了。夜にかけて激しい雨となり、早めの行動終了が吉と出たようだ(と、この時点では思っていた)。

6月11日

なんと、晴れ!ラクダのコルまで行けなかった分、早めに出発。ラクダのコルと思しき残雪のリッジを渡った突き当りから壁になる。壁はクラック~草付き~ハイマツ帯。上部から青いザイルが2本垂れ下がっているので、これにプルージックをかけてバックアップとして登る(アンザイレンなし)。クラックは1、2手いやらしいところがあるが、おおむねIII級。ただし、斜度は急で高度感・露出感がかなりある。落ちることはないと思うが落ちたら終わり、という様相で泥壁に残る踏み跡を拾いながらフリーで登っていく。

稜線のカンテを残雪に乗って左に回り込むと急な草付きとなる。ここで慎重を期してザイルを出す。25mほど伸ばすとやや平坦、でも岩が沢山浮いているところとなる。

少し歩いて主峰バットレスの基部(ここがこのルートの核心)に着く。ここでクライミングシューズに履き替える。ABEさんトップでスタート。

1P目:フェースに伸びるクラックの脇を直上してからカンテを回ってジェードルを登る。III+、20m。ランニングの残置支点には事欠かない。

2P目:草付きを右に回り込むようにして登る。II級、30m。

3P目:浮き岩だらけの斜面を登る。II級、30m。

4P目:II級程度の岩場。20m。

5P目:いよいよ最後のピッチ。ブッシュのないII級程度の岩場を登るとそこが明神岳主峰の頂上。20m。11時着。

明神岳頂上から前穂高岳を望むと結構遠そう。昨日中にラクダのコルまでこれなかったせいで、遅い頂上到着時刻。昨晩のみぞれは上部では雪だったようで(明神東稜も途中から新雪が残っていた)、前穂へのルートは白くなっている。時刻と装備(TGAの軽登山靴にはアイゼンは完全にはフィットしていない)を考え、これにて引き返すこととした。でも、明神岳の頂上は踏んでいるから敗退じゃないもんね~~!

2回の懸垂下降で降りてから、道を見失う。結果的にはまさしく踏み跡の上にいたのだが、下から登ってきた時と上から見下した時とでは見え方が異なり、間違っているように思えてルート探しをして約1時間のロス。踏み跡であると確信して下ると、くだんの青いフィックスザイルのところに来た。ここを更に懸垂下降し、あとはひたすら歩いてひょうたん池へ。

下宮川谷の雪渓をトラバースしてから岩岩のモレーン帯に入ったところで、またしても迷い0.5時間のロス。

結局、これらの時間ロスが祟ってか、上高地着19:30。もう既にバスもタクシーもいない。釜トンネルは19時にゲートが閉まるので、タクシーを呼んでも来てもらえない。結局、上高地バスターミナルでのビバーク(不時露営)?と相成った。ただ、ここは既に下界であるからして、YMGさんに下山連絡の電話をして山行終了とした。

6月12日

始発のバスでアカンダナ駐車場に戻り、休暇を取る旨を職場に電話した。平湯バスターミナルで温泉に入り(朝8:30から温泉営業!概ね8:00から入湯可能との事)帰阪。ヤレヤレと思っていたが、名阪国道が事故で通行止めとなり、車が動かず、ここでも1時間のロス。ヤレヤレヤレヤレ、ということで、なんと、16時に河内長野着とあいなった。

このルートはさほど難しくないが(剣の源次郎尾根と同程度の難度と感じた)、総合力を要し、バリーションの楽しさが味わえるルートであった。4~5月の雪が十分に残っている時期がベストではなかろうか。また、懸垂下降の支点の取り方などに反省させられる点もあった。他のルートでも今後は心して登りたい。

TGA記

6/10上高地7:20-ひょうたん池10:40-ビバーク地点11:10

6/11ビバーク地点5:40-明神岳頂上11:00-ひょうたん池16:00-上高地19:30

| 山行期間 | 2017年6月3日(夜)~4日 |

|---|---|

| メンバー | OSM,OKD,TTH |

| 山行地域 | 台高山系 |

| 山行スタイル | 沢登り |

| 山行期間 | 2017年6月3日~4日 |

|---|---|

| メンバー | SKD、YTK、MRJ |

| 山行地域 | 御在所岳前尾根、中尾根 |

| 山行スタイル | マルチピッチクライミング |

夏合宿のトレーニングとして、御在所岳へ行ってきた。

マルチピッチクライミングにおけるあれこれをたくさん体験し、とても中身の濃い2日間となった。

6/2(金)夜中に駐車場に到着し、ヘッドランプをつけて藤内小屋そばの幕営地まで約30分歩く。ほかにテントはなし。CLの「あすは5:00起床、6:00出発」の指示。2時間半しか寝られない!あわててシュラフにもぐりこみ仮眠。

6/3(土)

この日は長時間行動。CLのメニューでは、

となっており、何時にテントに戻れるのかな・・・?と思いながら出発。

アプローチでは、出合いで右に進むか、左か、TYKさんと私で意見が分かれる。結果、TYKさんが正解!昨年、Bチームの育成プログラムでも来ていたのに、記憶はアテにならないものと実感。沢地形のところを慎重に進んで、無事に取り付き発見。ジャンケンで、前半を私、後半をTYKさんがリードすることに決定。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1週目は、私がわずか1ピッチ目で進むべきラインを見落としてしまい、早めにピッチをきる、歩く、ちょっと登ってまたピッチを切る、歩く、という感じで遅々としてしまった。木々が切れて開けた印象的な場所で、TYKさんにリード交代。クライミングは初心者でも、山ヂカラのあるTYKさんは、ぐいぐい登っていく。CLに「念のため」と渡されたカムも、初めてにも関わらず積極的に使用していて、すごいなと思った。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

11:30頃にやぐら到着。CLにリードしていただき、空身でやぐらに登り、記念撮影。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

さてここから取り付きに戻るのだが、去年は登山道を下ったが、今回は斜度の急な沢ルートを慎重に下山。これがかなり怖い!途中、古タイヤが放置されていたり、残置支点があったりで、ルートとして使われている形跡があるが、1週目の登攀ですでに足に来ていた私は、つまづいて転げるんじゃないかとドキドキしながら、慎重に、ゆっくり下った。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

取り付きに戻って13:00。1ピッチ目開始からもう6時間近くも経過!次はもっとスピードアップできるはず、とTYKさんと励ましあって、2週目TYKさんリードでスタート。1ピッチ目の自分と比較して、適切なラインを進めばロープの流れも悪くならないことを再確認。3ピッチほど進んだところで、15:15頃となる。CLが「そろそろ、ビバークに入りましょう。適切なビバーク場所を決めてください」との指示。なるべく平坦で、ツエルトが張り易い場所をウロウロと探し、あそこは、あれは、と挙げていく。最終的にCLが示した場所が最適と判断。わずかルートから2~3歩外れるだけだったが、立ち木の中にあり、3人が座れるくらいの平坦なスペースがあり、木の枝を利用してツエルトを垂らすことができる。こういう目線で選択するのだと教わった。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ツエルトの中に銀マットを敷いて座ると、かなり暖かくて快適!御在所特有の冷たい風にずっと吹かれて冷えていたので、ホッとした。そしてこの狭い体勢で、天気図を書く準備。個人装備のラジオ、天気図、ペンを出して16:00を待ち、約30分、集中して聞き取って、自分なりに天気図を書き上げていく・・・??完成品は、CLの書いたものとは似ても似つかなかったが、とりあえず高気圧。低気圧の配置は合っていた。等圧線の引き方が、本当に苦手だ。これも練習が必要。

ビバーク撤収し17:00頃。CLの「上まで登ってみますか?ほかにやりたいことありますか?」の問いに、「連続懸垂下降をやりたい」と私。懸垂に適切な支点の見分け方(今回の場合、立ち木を使用したので、強度、下降方向、下降後のロープの引き抜きやすさ、等)を説明していただき、自分たちで「コレ」と選んだ立ち木でまずは1ピッチ懸垂。次に、連続でやる場合の手順を確認。そして2ピッチ目は立ち木の中を下降するため、ロープを障害物に絡ませないよう、ロープダウンせずに手持ちして下降する方法を教わった。しかし、手持ちしたロープ自体が絡んでしまい、下降に苦戦。この場合、コイル巻きではなく振り分けでさばくべきと学んだ。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

再び取り付きに戻って、19:00頃?日が長く、まだ薄明るい。ヘッドランプをつけて、完全に暗くなるまで待つために、TYKさんのリクエストで自己脱出の復習をして時間を稼ぐ。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

さて、本日の最終課題の夜間登攀。CLは取り付きで待ち、TYKさんと私とで1ピッチだけ登って懸垂で取り付きに戻る、というお題。20:00頃、TYKさんリードでスタート。ヘッドランプがついているものの、明かりが届かないところは当たり前だがまったく見えないし、足元も、自分のホールドをつかんでいる腕の位置によっては明かりをさえぎってしまい見えない場合もある。また今回は既知のルートだが、未知のルートを行く場合、進む先の岩の形状や支点の有無、などなど、まったくわからない中で進むわけで、それは想像以上に恐怖だな、できれば、こんな状況には陥らないようにしたい・・・と思った。ラストの懸垂は、ロープ捌きを適当にしてしまった結果、最悪にロープが絡み合ってしまい、結局無駄に何度も捌き直す羽目になってしまった。急がば回れ、ロープは丁寧に扱わなければ。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

やっと下降を終えると、CLはツエルトにくるまってウトウト。大変お待たせしてしまい申し訳なかった。22:00頃、帰営。実に16時間行動(休み休みですが)。そしてやっと夕飯!長い1日が終わった。

6/4(日)

6:00起床、7:20出発。

この日の課題は、

2日目は、登ることより、ちゃんとアプローチできるかどうか!?が核心。1日目に、トポと地形を見ながら、あれが一の壁、あれがバットレス、中尾根の取り付きはあのへん??とイメトレを何度も行い、今日の出合でも、再度確認。しかし出合いから眺めていると、いったいどうやってあの場所へ行けるのか?不思議でならない。山経験豊富なTYKさんの「行ってみれば、たぶん道がありますよ」の言葉に、背中を押されて進む。たしかに行ってみれば、踏み跡がなんとか見つけられる。行きつ戻りつをしつつも、まずは一の壁へ到着。そこからバットレスのヨコまでトラバースして、フィックスロープが張られているところへ。そこからはCLに先頭に立っていただき、取り付きの真上に到着!1ピッチ懸垂下降して、無事に取り付きにたどり着いた。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

あとはひたすらCLに付いていくだけ。ギアやロープの受け渡しがもたつかないよう、意識して作業の効率を心がける。しかし、やるたびに無意識に手順を変えてしまい、むしろ効率悪化。CLより、「ビレイ点作業は、実際に手を動かして実践練習する」「作業をルーティン化する」のアドバイスをいただく。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3ピッチ、CLのあとを必死について登り、今日の目標地点に到達。ここからは、ガレ場を懸垂下降。ガレ場でロープダウンすると落石を誘発するため、厳禁。昨日習った、「ロープをスリングで束ねてギアラックに下げる」やり方で、CLがトップで降りる。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

その後、TYKさん、私の順で下降。荷物を撤収し、バットレスや一の壁を見学しながら、帰営した。

最後はテント撤収をしながら、パッキング術を学ぶ。一般道のテント縦走か、バリエーションでもワンディしか経験が無い私は、登攀用具と幕営用具、すべてを40Lのザックに収納することが想像できず、CLにイチからパッキングをしてもらった。いつもの自分のパッキングが、いかにまだゆとりがあるかを実感。しかし、ザックがはち切れるのでは・・・縫い目が広がって破れないのか・・・?など、不安は尽きない。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

すべての課題を終了して、15:00頃、下山した。

昨年のBチームでは、同期全員で、幅広くいろいろなことを教えていただく、ある意味楽しい期間であったが、今回は、目指す目標が明確で、「コレができなければ、目標ルートには挑戦できませんよ」という緊張感と、知識技術をしっかり習得するための集中力を要する2日間だった。経験させていただいたことを正しく身に着けて、今後のトレーニングで実践し確かなものとしていきたい。

| 山行期間 | 2017年5月28日 |

|---|---|

| メンバー | Mチーム+Bチームの33名 |

| 山行地域 | 百丈岩 |

| 山行スタイル | 訓練 |

今回が、77期生として初めての遭難対策訓練となります。事前にルームにて自己脱出の仕方をSKDさんに教えていただき、その際撮らせていただいた動画を見ながら繰り返し家で練習をしましたが、実際出来るのか不安で一杯でした。

5月28日、遭難対策訓練当日。とても天気がよく、適度に風も吹き、いい岩場日和となりました。JR道場駅に集合し、午前8時⒑分百丈岩に向けて徒歩で出発しました。

百丈岩についてからは、各班に分かれ早速自己脱出から始まります。トップのクライマーが岩場に登り、支点を作ります。その状態からぶら下がり、ビレイヤーの自己脱出の方法を順番に実施していきます。私はビレイも初めてでしたので、ロープさばきに戸惑いましたが、Mチームの先輩方、同期のYMUさんに教えて頂き何とかぶら下がっていたSKDさんを下すことが出来ました(バックアップを取り忘れてしまうという重大なミスをおかしたので、自己脱出の方法を繰り返し復習しておきます)。

その後は1/3システムを実践しました。実際人1人がつられた状態から1/3システムを用いて上方に上げていくためにはかなりの人数と力がいるということ、人を引き上げるよりも下す方がまだ容易であること、そして自己脱出についても言えることですが、事故を起こしてしまうとこんなにも大変になるのだということがよく分かりました。

⒓:30~13:00頃まで各自撤収作業・休憩し、百丈岩入り口付近にて搬送訓練を行いました。ザックを用いた搬送・ツェルトを用いた搬送・ロープで網を作り搬送するという、三つの訓練を行いました。いずれの訓練も意識のない遭難者の場合、自分一人で運ぶことは非常に困難であることを実感しました。14時、当日の訓練が終了し各自解散となりました。

午前・午後の訓練を通して思ったのは、自分1人ではいかに無力なのだろうということです。今回は班の先輩方・同期がいて下さったお蔭で正しい技術が分かりましたし、何より搬送するのに必要な力が足りませんでした。自分がもしこの技術を必要な現場に出会ったとき、落ち着いて臨機応変に対応できるのかという不安もあります。私に今出来ることは繰り返し練習を行うこと、搬送の方法を時には動画や資料を通して振り返ることだと思うので、今日からすぐにでも実践していきたいと思います。また、一人で行うことの限界も知りましたので、優先順位を決めて何をすることがベストなのかも常に考えていきたいと思います。

今回遭難対策訓練のリーダーをして頂いたTGAさん、班のリーダーのSKDさん、フォローして頂き色々と教えて下さったMチームの先輩方、そして支えくれた同期のメンバー、本当にありがとうございました。

Bチーム:NGC記

| 山行期間 | 2017年6月2日夜~4日 |

|---|---|

| メンバー | SGY, KDA |

| 山行地域 | 白山周辺の山 |

| 山行スタイル | 自然観察 |

6月3日(土)

天生峠の駐車場で前泊。

国道360号線が白川郷側からはいまだ通行止めのため高山側からの道行き。

そのためかベストシーズンでも訪れる人はまばらで、静かな山歩きの予感。

外の植物侵入防止の水溜りを踏み、木漏れの歩きやすい道を約10分で天生湿原の入口へ。

あちこちにクマよけの一斗缶がつるされているのを木棒でガンガン音をならしてずんずん歩く。

純白のミズバショウがそこここに咲き乱れている。栄養過多のでっかいサイズではなく楚々とした風情。

リュウキンカの黄色が鮮やかですがすがしい。

カラ谷分岐より植生が変わる。ここから紀平分岐までは大きく3ルートに分かれる。

真ん中のカツラ門を通るルートを選択。ニリンソウとサンカヨウ、エンレイソウ等のお花畑が現れる。

オニゼンマイ(?)が伸びをするようにはてなマークを伸ばしている。

ところどころに雪渓が残っているが、なんなく通過。

木平分岐よりは急坂。途中で楽しみにしていたツバメオモトに出会えた。

何度かアップダウンをくりかえし籾糠山頂上へ。

白山は猿ヶ馬場山に隠されて見えないが、乗鞍岳が遠くに臨めた。

下りの途中で別パーティのKNSさんとやっと会えた。

久しぶりのTKOさん、初めてお会いするSMZさん。

6月4日(日)

ホワイトロードウォーク。

ホワイトロードは石川県白山市と岐阜県白川村を結ぶ有料道路で旧称白山スーパー林道。

開通前の2日間のみ歩行者天国となると知り、さっそく歩いてきました。

普段は一瞬でビュンと通り過ぎてしまう風景をじっくり眺めることができた。

V字の渓谷、碧く透き通った川、道路沿いにはピンク色のタニウツギが咲き乱れ、小さな沢にはモリアオガエルの卵。

見事な滝がいくつもあり、途中で川へ降りて噴泉による足湯も楽しめた。

お花を見つけては足を止め、ゆっくり歩いてきました。

途中敗退もあるかと思っていたのですが、ダブルストックに助けられてなんとか予定の行程を完歩出来ました。

新緑と清々しい風に吹かれて、楽しい山行でした。

みなさん、ご心配をかけましたが、なんとか山に帰ってきましたよ(^^)

(KDA記)