アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ! 大阪府山岳連盟所属

| 山行期間 | 2014年3月22日~23日 |

|---|---|

| メンバー | OSM,KNS,KBS,HSO,MEG,SKD,NKT |

| 山行地域 | 焼岳~西穂独票 |

| 山行スタイル | 雪山縦走 |

73期BチームからMチームに上がったばかりのメンバーとOSMさん、KNSさんと焼岳・西穂の1泊2日山行。

私は・・・元会員で東から来た男、KBSです。いいんか文章書いて(汗)

懐かしい・・・と思いきや、まったく違和感がない(笑)

栃尾温泉の道の駅「上宝」で現地集合、仮眠(建物の中で寝れました)

車を中尾湯元登山口まで移動し、7:00過ぎに出発。

金曜日に雪が降ったようで、新雪を踏みしめながら基本ほとんど直登。

3連休だと言うのに、踏み跡がない。

途中赤標付を見失い、ワカンを付け尾根を目指して登る。最初こそ晴れていたが、途中から曇り始める。

雪は固く凍っているところと、新雪でラッセルが必要なところが入り交じっておりなるべく固く凍っているところを探して登る。

コンパスとGPSで確認すると、大分左によってしまっているらしいが、取り敢えず尾根を目指してどんどん登る。

傾斜がきついのでアイゼンに履き替え、さらに急登を登る。

4つんばいになりながら、尾根に到着。(PM2時)

きつかった~。

尾根に登るのに時間がかかったため、当日の焼岳登頂を断念。

少し広めのところでテントを張り、焼岳方面にトレースをつけに行く。。尾根にはトレースらしきものがあるが・・・

雪が深く且つ傾斜がきつく降りることができない。トレースも消えている。

逆の西穂方面はトレースがあるか確認しに行くと、どうやら西穂方面にはあるようだ。

翌日の行動予定は焼岳を諦め、西穂方面に向かう判断にする。

7時頃就寝。

翌日5時50分出発。

天気は良さげ。

途中で常念方面からのご来光。雲?霧?の向こうから除く光はカメラには収められない程神々しい。

太陽が上がると、素晴らしい景色。正面には穂高連峰。

後ろには焼岳。風もなく、素敵な稜線散歩となる。樹氷の森もきれい。

西穂山荘には10時に到着。西穂独標まで上がって戻るにはタイムオーバーとなり、独標も諦める。

ロープウエイに向け歩を進めると、今まで見たこともなかった人人人。

足場も踏み固めらていて今までのラッセル道とはガラリと変わり、ロープウエイあたりは観光客が沢山でした。

今回焼岳ピークも西穂独標も踏めなかったが、気持ちのいい冬山を満喫しました。

リーダーをしていただいた、OSMさん、KNSさんありがとうございました。

そして73期の同期の皆さん、また行きましょう!

| 山行期間 | 2014.3.21-22 |

|---|---|

| メンバー | NGS,NKZ |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | 雪山ピークハント |

数年前登った時、頂上からの景色が素晴らしかった霞沢岳。

今回は最短距離の西尾根から。

そして天気予報は雪マーク=新雪

ワクワクドキドキしながらの出発です。

1日目(小雪)

昨夜から降り出した雪で、朝起きたら道の駅『ななもり清見』はうっすら雪化粧。

ううむ。今回の核心でもある平湯温泉までの道。

途中でタイヤチェーンを巻き、なんとか到着。ホッ。

バスターミナルの片隅に駐車させてもらい、11:05のバスで中の湯へ。

久しぶりの釜トンネル通過です。時々トラックも通過。

トンネル抜けて、管理センターの看板を右に曲がると取り付き。

いきなり急登。しばらくするとまた急登。

誰も入ってないような?

微かな踏み跡とピンクテープにクンクン鼻をきかせズンズン進む。

しかし風が強い。前線が通過しているのだな。

急登で高度を稼いで約2時間。

1900m辺りでテント発見。

私たちも近くに設営。

2日目(快晴)

穂高連峰がピンクに染まっている。感動の朝。やる気アップ。

まずは、新雪ラッセル! ウヒョーこの感覚。これぞ雪山!

1940mの岩峰をトラバースして急登ラッセルでググッと上がる。

そしてテント発見。朝の挨拶をしてドンドン行きます。

上部にもう1テント。ここからはトレースをいただいて、しばらくすると合流。

お礼を行って先に行かせてもらい、休憩してる時に先に行ってもらい、樹林帯を抜けるところで先行させてもらう。

そしてリッジ。新雪が美しい。

続いて岩峰。ていねいに登る。

さらにリッジ。きれいにトレースがついていく。

頂上に向けて最後の登り。風紋が美しいラインを描いている。

9:15 頂上着。

正面に穂高連峰。

これぞ霞沢岳。

360°見渡せるすばらしい景色。

他のパーティとも笑顔でコンタクト。

堪能したら、元来た道を戻ります。

リッジも岩峰も10数人が通ったので、通過しやすくなっていました。

無事に幕営地着。

ニッコリ。でもここからは既に昨日のトレースは消えていて・・・慎重にルートファインディング。

が、一度違う方向に下りかけて、危ない危ない。

登る時、時々振り返って下りのルートを確認していたのだが。。。

時々ズボッと足を取られつつ、だんだんダンゴがつき始め、コンコン落としながら、

ピンクテープをたどっていく。

梓川が近くに見えてしばらくすると、ようやく事務所の建物が見えた。

少し先の電柱のところからはたくさんの踏み跡があって、そこから林道に向かって下降。

春の日差しが、昨夜の雪を溶かしていました。

車道に出ると、上高地方面から歩いてくる人がチラホラ。

私たちもテクテク中の湯へ。

いろいろ楽しめた霞沢岳西尾根。

ありがとうございました。

| 山行期間 | 2014年3月11日夜発~3月13日帰阪 |

|---|---|

| メンバー | OSM MYI |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | 雪山ピークハント |

「今回が今シーズン最後の雪山かぁ・・・」

2月末の稲村ケ岳で非常に名残惜しく感じていたところ

何とっっ!!OSMさんにまた雪山に連れていってもらえる事が急遽、決まりました!!

念じれば叶う★ 「行きたい」アピールをしてみるものですね(^u^)

今回、挑戦するのは ~常念岳 南東尾根~

♪私は再び雪山に来ることができてワクワク♪

♪OSMさんは人がほぼ入山していないであろうマニアックルートにワクワク♪

■3月12日 快晴 無風

6:00 林道ゲート出発

冬期は林道が封鎖され、車が入れない為

林道ゲートから取り付き口の大平原まではひたすら歩きます この林道・・・長過ぎです

8:40 大平原 まゆみ池

既に疲れていますがそんな事を言っている場合ではありません ここからが本番!

取り付きから 厳しい急登が続くことは覚悟していたのですが・・・

目の前には想像を超えた急斜面の山がそびえているではありませんか

「真正面から見ると急に見えるけど実際に取り付いたらそうでも無いと思うよ」

OSMさんのお言葉を信じたい・・・

でもこの時・・・実は・・・

「壁が現れた・・・新人を大変なところに連れて来てしまった・・・」というのが本音だった と後から聞きました・・・

まずは標高1170mの大平原から1596mの尾根取り付き地点を目指します

トレースはもちろん無く・・・高低差 約400m 無慈悲な急傾斜ラッセルが延々と続きます

おまけに必死に前に進もうとする私たちを妨害する

水分を含んで重量増しの雪がワカンにまとわりつき、まるで足かせ・・・ツラすぎです・・・

「この雪の状況では常念、前常念どころか今日の目標の2024m地点も厳しいかも」とOSMさん

ここまで来てまたしてもラッセル練習で終わり?! それだけは勘弁です!

なんとしてでも前常念までは行きたいと、気合いを入れ直しますが・・・

あっけなく すぐに撃沈ラッセル 気持ちだけではどうにもならない厳しい現実です

10:55 1596m 第一目標地点 既にヘロヘロです

「今回のラッセルは厳しすぎる」とおっしゃりながらも

疲労を感じさせないハイスピードラッセルをされるOSMさんは強者です

13:50 「絶対に無理」と諦めていた今日の目標地点2024mに到達

まさかここまで来ることが出来るとは・・・

大げさでなく、頂上に行けたのと同じくらいに物凄く嬉しかったのを覚えています

~夕食前~ 一目でも常念岳の姿を拝めないか、とウロウロラッセル

う~ん・・・やっぱりどこもかしこも樹林帯・・・

今回一番の★絶景ポイント★発見!! 堂々たる前常念が格好良かったです

尖ったお姿とは裏腹に 実はちょっぴり恥ずかしがり屋?!

常念岳は前常念岳の後ろに隠れてしまわれ、お姿を見せてくれなかったのは残念・・・

■3月13日 強風 午後には雨の予想

7:20 荒天により本日の行動は中止し、下山開始

昨日はあんなに苦しんだ道のりも下山はあっという間でした

9:00 大平原 まゆみ池

ここからゲートまでの林道に関しては・・・相も変わらず、長い・・・

11:00 林道ゲート着

今回は樹林帯さえ、突破できず、惨敗でした

しかし、何なのでしょうか この充足感・・・

いつもであれば頂上に行けなかったことに悔しさを感じるのですが今回ばかりは何故か悔いがありません

経験浅いレベルの範囲内ではありますが

今の自分の出来る限りの力を出し切って手強い相手に挑めた事がすこぶる楽しすぎた と感じる充実した2日間でした

とはいえ、手強い相手に打ち勝ってピークを踏みたい!という思いもメラメラ湧いてきます

OSMさん 今回と同じルートでのリベンジ! 懲りずにまたお付き合いくださいね(^-^)

次回は常念岳も少し打ち解けてくれて お姿を見せてくれるかも?!

| 山行期間 | 2014.3.16 |

|---|---|

| メンバー | HSO,SKD(R),MGW,NKT,KTY(M),KNS,HSM,IGC,KTY(F),HND,MGC,OKD,OSM,KSM,KOD,MTU,ITN,TRN |

| 山行地域 | 白浜 |

| 山行スタイル | フリークライミング |

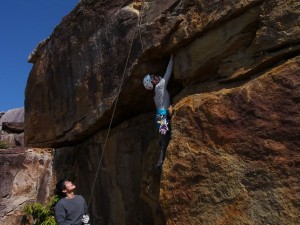

白浜「ニューいそぎ」にて新たにMチームにあがられた73期の皆さんを迎えての歓迎クライミング&バーベキュー会!

73期の明るく元気な4名が参加してくださいました。

ニューいそぎは白浜・三段壁を少し南に下ったいそぎ公園近くの海岸べりにあるクライミングスポット。

アプローチはバーベキューセットやらを持って下るにはなかなか急な斜面。

しかし、その先には広い海が広がり、クライミングとバーベキューをするには何とも素敵なロケーション。

しかも、ぽつりぽつりと釣り人がいるだけで、貸切状態です。

山岳会なのに、クライミングをしに来たはずなのに、ハーネスを装着する横でいそいそと釣竿の準備をするメンバーも出現。

バーベキューの準備ができ、食べ始めても新人の皆さんは頑張って登っています!

食後はかなりまったりとした空気が流れましたが、また元気にクライミング再開!

様々なルートにチャレンジし、1日たっぷりとクライミングを楽しみ、ニューいそぎをあとにしました。

みんな、笑顔でいい顔していた1日でした。

| 山行期間 | 2014年3月8日 |

|---|---|

| メンバー | MSD,KNS,WKM,MGW,MEG,HSO |

| 山行地域 | 三方岩岳 |

| 山行スタイル | 山スキー |

天気:雪

コースタイム:トヨタ自然学校駐車場6:30~白山スーパー林道最大屈曲部1100m位12:30~トヨタ自然学校駐車場16:00

三方岩岳へ山スキーへ。

今回のメンバーはベテラン3名と、72期生1名、73期生2名での山行となりました。

新人3名はBで山スキー一式を買ったのに山スキーにはいけない!という泉州会のジンクス?にとらわれていましたが、念願の初山スキーとなりました。

最近大阪では春の気配がプンプンしていましたが、北上するにつれてやはり冬であることに気づく。

2時に就寝。5時起床。

雪はやむ気配はない、よしっ今日も極上のラッセル日和!!

前回も登った山であったのでリーダー指示の下、取り付きもスムーズでさくさくとすすむ。。。

も、斜度が付いてくるにしたがい・・・ぜんぜん登れない!!

新人3人で大分もがく。

13時まで登ると時間を設定し、なんとかすこしづつすこしづつ進みました。

最初は10m進むのに10分ほど要していましたが、できないことでももがいていればだんだんと体が覚えてくるようで、

後半は割とスムーズに進めるようになったのかなと思います。

先回の到達点スーパー林道屈曲部に到着。

前はコンクリ下で亀裂が入ったことを踏まえて樹林帯の中を巻いて林道上部にでる。

先回よりもすこし進んだことに満悦して、休憩し折り返しとした。12:30

休憩の間にコンプレッションテスト。

うーん、前日から70cmの積雪。恐るべし!

ついに念願の滑走タイムに入ります!

途中気持ちのいい斜面を下ってしまい、大きくトラバースを余儀なくされ、

「1分の滑走が1時間の歩きを余儀なくされる」とは聞いていたものの、改めて実感させられる羽目に。

そのトラバース中に木の周りの雪が落ちて、まるで小鳥のように、

スキーを履いたまま木にたかってしまったーー!

「三方岩岳改め、四方ブナだけ!」とぶつぶつと呟きだす。

下るにつれて雪はすこし湿って重くなっていました。

林道まで伸びる尾根をとらえて滑走。

初の山スキーの参加でご指導頂いた先輩方には大変お世話になりました。

有難うございました!

HSO

| 山行期間 | 2014年3月8日~9日 |

|---|---|

| メンバー | KTY(M)、TRN |

| 山行地域 | 八ヶ岳 |

| 山行スタイル | 雪稜登攀 |

行動記録

8日:スキー場駐車場7:30~美し森駐車場8:00/8:15~出合小屋11:15/11:50~BV2,100mくらい

9日:BV5:30~カニのはさみ9:50/10:00~出合小屋12:00/12:25~美し森駐車場14:35

天候:両日とも晴れ、風ほとんどなし(3月6日清里降雪、赤岳鉱泉+20㎝降雪情報)

直前に降雪情報があったので装備にワカンを追加して出発。

美し森交差点までは問題なくついただが、目的の駐車場が見当たらず。

とめることは不可能であるため、駐車場横の林道までの距離が一番近くとめることのできそうな、スキー場まで車を上げて仮眠。

仮眠中、かなり強い風が車体をうち何度か目が覚める。。このまま、車が転がってしまうのではないかと思うほどの強さ。

起床し、準備して林道まで下りてきたらそれほど風もなく、青空が見えていい天気である。

先行パーティーがいるようでトレースが1本ある。

女性二人のパーティーとガイドさんパーティー計5人が先に進んでいた。

途中、出合小屋まで抜きつぬかれつ皆でトレースをつけて進む。

出合小屋も思っていた以上の積雪量である。

ひとまず、今日は行けるところまで進むことにして沢を詰めたが、詰める沢をあやまった。

とても立派な道標が見えたのでよく見ると「ツルネ経由 権現岳」の文字が。。。

ラッセルをし続けてくれた先輩KTY(M)さんはかなり落ち込まれたご様子。

私と言えば、ラッセルの苦労を味わっていないのそこまでのショックを感じることがなく元来た道を戻る。

赤岳沢を詰めなおすが、もちろんトレースはない。

途中、赤テープがあるがもう少し詰めようということで沢を詰めて適当に登りやすそうなところで尾根に取りつく。

登りやすそうと思ったが、登りやすくもなくかなりの急斜面でのラッセル。

時間が遅くなっているのとかなりの痩せ尾根であること、主稜線までどれくらいかわからないので、適当なところでBVすることに。

ツエルトを設営して、偵察に向かう。

痩せ尾根を少し進むと天狗尾根主稜線に出ることができた。

そこで見たのは、真新しいトレース。

どうも、出合小屋泊りを決めて空身で偵察に来たパーティーに先を越されたよう。

ちょこっと落ち込みつつも、小屋から高度は上げているので朝には巻き返せるだろうとおとなしく就寝。

翌朝主稜線に出た段階でトレースの靴跡が上向き。

どうも、小屋泊りのパーティーにまたもや先を越された様子。

ずっとトレースをつけてくれているのでかなり楽に進める。

途中で先行パーティーに追いついて、お礼をいう。

2時半起きの4時出発らしい。気合ですね。

ワカンからアイゼンに履き替え、ハーネスを装着して、急になってきた斜面を進むが9時の段階でまだ岩稜にもたどり着かない状況だったので10時をめどに下降を開始することとなる。

そうと決まったら、KTY(M)さんは今まで先行パーティーの女性二人がトレースをつけてくれたお礼と言わんばかりにすごいスピードで先頭きってラッセル開始。

あっという間に見えなくなりました。

10時少し前にちょうど「かにのはさみ」に到着。

正直樹林帯も出られないと思っていたので、カニのはさみまでたどり着けただけでも天狗尾根にきたんだなと実感することができてほっとした。

下降した結果、取りつきは尾根のかなりの末端。

出合小屋からは本当にすぐ10分もかからないところでした。

登りに赤テープを巻いた木がありましたそれよりももっと下からの取りつきのよう。

来年に再挑戦です。

| 山行期間 | 2014年3月1日 |

|---|---|

| メンバー | SGY、WKM、TGA、TRN |

| 山行地域 | 野伏ヶ岳 |

| 山行スタイル | 山スキー |

天候:曇りのち雨(前日:曇り・1日中雨)

コースタイム:白山中居神社、石徹白川脇の駐車場7:30~和田山牧場跡9:40/10:00~(北東尾根)~山頂12:40/13:00~(北東尾根)~北東尾根取りつき14:00~和田山牧場跡15:00~駐車場

天候がよくないのはわかっていたが、現地まで行って判断すると決めて出発。

ナビ任せに走っていたら、冬季通行規制のかかった道を案内され、駐車場まで余分に時間がかかる。

(事前に通行規制がかかっていたのを知っていたのでナビ設定が甘かったことを猛反省)

朝の4時に駐車場に着き、しばしの仮眠をとり、6時起床。

準備しようと車を出たら雨が降り出す。

7時の段階での状況で出発するかを判断することにして、30分待機。

待ったかいがあり、雨が止んだので行けるところまで行くことにして出発。

出だしからしばらくは林道をくねくねと登り、少しずつ高度を稼ぐ。

時々杉林内をショートカット。

林道ではところどころ雪割れがあるので、板を外して通過。

時折、太陽が顔を出す。

↑

まだ元気!!

和田山牧場跡にて、本日の登るルートを最終決定。

予定ではダイレクト尾根を登る予定だったが、上部に木がない、ちょっと急そう、雪が切れてそうに見えたので、北東尾根に。

北東尾根までは、尾根を目指して、進む。

途中、道らしきものがあったので尾根までは道に迷うことはない。

北東尾根は通常は風が強く、「かりかりもなか」であることがおおいと聞いていたのが、前日までの気温上昇と降雨のためかもなかにはなっておらず、ザラメ。

上部は雪庇があるので注意が必要だが、尾根上は木が適度な間隔ではえているため、比較的スムーズに登れる。

天候が悪くガスにまかれるかと思ったが、ガスもなく眺望も素晴らしい。

滑走は北斜面を第一候補に考えていたが、山頂についてすぐに雨が降り出し、ガスも出そうな気配なので、登ってきた北東尾根を下降。

それほど深くないザラメ雪のため、滑走は快適。

斜度は厳しくないと感じたが、時折雪質が変わる場所があったのでつまずきそうになる。

木々も密集していることもなく、比較的広い間隔、木のないバーンもある。

短めに距離を切りながら滑走。

和田山牧場跡に戻るためには平坦な道と登りかえしがあるため、1350m位から中央ルンゼをトラバースしようと思っていたが、確実に短時間で下山したかったので、登りのトレース通りに北東尾根取りつきまで下りる。

↑

山頂は真っ白。

取りつきからは途中までもと来た道を戻るが、ダイレクト尾根周りのほうがトレースがしっかりついているため、西よりに和田山牧場跡に戻る。

そのあとは林道を下降。

杉林は植林ちで規則正しく狭い間隔で植えられているため、滑るのは少し難儀する。

思いのほか林道の下りを長く感じたが、無事に駐車場まで戻ってくる。

↑

さぁ、板を外そうという段階でなぜかこける二人。。

出発時には何台か車があったが、最後の1台となっていました。

雨は昼から最後までぱらぱらと降り続きました。

帰りは「満天の湯」で温まって帰阪。

↑

山頂でヘルメットにカメラをセッティングしてご満悦のWKM氏。

前回はカメラを取り付けるヘルメットを車にデポしてくるという残念な出来事があったので、今回は再チャレンジ。

どんな映像が撮れたのでしょうか。楽しみです。

今回は天気予報だけで山行の決行中止を決めるのではなく、現地の天気を確認したいといういわば「経験値をあげる」という目的もあり、現地まで行くことに決定。

結果、思いがけず山頂まで到達することもでき、実りのある1日となりました。

天候が悪く滑られない可能性が高い中、「経験値を上げたい」と伝えたうえで、現地まで行くことに賛同してくれたメンバーに感謝です。

| 山行期間 | 2014年2月22日(夜)~2月23日 |

|---|---|

| メンバー | KNS、ARK、MYI、OSM |

| 山行地域 | 大峰山系 |

| 山行スタイル | ピークハント |

KNSさんとOSMは3年連続冬の大峰にチャレンジです。ARK君は2年ぶりの参加です。今回はMYIさんも初参加です。当初の計画では岩本谷から水晶谷を経て稲村ヶ岳に登る予定でした。しかし2月中旬の大雪が残っていて、ミタライ峡谷までは車で行くことができたのですが、岩本谷には行くことができず、母公堂から登ることに変更しました。母公堂から奥は通行止めになっていました。

母公堂からはばっちりトレースがあったので、これは「楽勝や」と思い登り始めました。

法力峠を通過するとトレースは尾根についていましたが、我々は前回も行っているので夏道を行くことにしました。

MYIさんが先頭を歩きたいとのことだったので、危険個所以外は行ってもらいました。

最初の危険地帯です。

この後も何度かトラバースで厳しいなと思うところがありました。2年前よりも雪が多かったです。稲村小屋に出るトラバースは無理と判断して尾根に上がりました。

稲村小屋です。

ここで大日山のトラバース地点まで行って引き返すことにしました。

稲村小屋に戻って、そこからは尾根を下山することにしました。法力峠手前の1250mぐらいのところで夏道に合流します。ここには標識があります。尾根道は全く危険個所はありませんでした。

前回に行った時よりトラバースがだいぶん危ないと思ったのですが、MYIさんにとってはいい経験になったのではないでしょうか。KNSさん、来年も大峰付き合ってくださいね。

行動記録

6:30母公堂→7:35法力峠→11:10稲村小屋→12:00大日山トラバース地点→14:50母公堂

| 山行期間 | 2014.2.23 |

|---|---|

| メンバー | TRN,KTM,KTF,NKZ |

| 山行地域 | 伯耆大山 |

| 山行スタイル | 雪稜&縦走 |

いつも遭難対策訓練でお世話になっている大山・元谷。

今回は、ここから北壁を目指しました。

「今年は雪が多いらしいよ」

想像以上。参道も神社もこのとおり。

しっかりお参りして元谷へ。

避難小屋で登攀具を整え、いざ北壁へ。

弥山尾根にはたくさんのクライマーが取り付いていて、大賑わいだ。

いくつものロープがラインを描いていく。

私たちも潅木でランニングを取りながら go up !

しっかり雪がついているのに加えて、足場はすでに階段状になっている。

途中からはコンテで高度を上げていく。

無風快晴。

最高のコンディションに魅了され、ナイススマイル!

稜線へのラストの登り。

雪稜の入門として、本番で経験を積まないと身につかないようなことを一通り実践することができました。

頂上は、夏道を上がってくる人だけでなくスキーヤーやボーダーも多かった。

景色を楽しんだら、次は冬季限定・お楽しみの縦走だ。

手前が弥山(1709m)。奥が剣ヶ峰(1729m)。二つを結ぶ稜線はもちろんしびれるナイフリッジ。

剣ヶ峰からは、雪庇に注意して天狗ヶ峰へ。

すばらしいパノラマ雪の世界。もちろん日本海も見えていました。

きれいなユートピア避難小屋からは上宝珠越へトラバース。

(奥には弥山尾根がみえてます)

そして、砂すべりからは、シリセードでしめくくる!

ゴキゲン!

緑と青と白、茶色のコントラストが美しい樹林帯は落雪注意。

やっぱり雪山へ行かなくっちゃ。

堪能させてくれた大山。

ありがとうございました。

| 山行期間 | 2014年2月23日 |

|---|---|

| メンバー | MSD、WKM、TRN |

| 山行地域 | 三方岩岳 |

| 山行スタイル | 山スキー |

天気:晴れ(前日:天候悪く、降雪あり)

コースタイム:トヨタ白川郷自然学校駐車場7:20~野谷荘司山950mくらい8:30~白山スーパー林道料金所9:30~スーパー林道最大ヘアピン1,100m位13:00~駐車場14:30

道の駅白川郷にて仮眠し、前日までの悪天候と降雪のため、雪崩の危険が高いと判断し、樹林帯はでないというと決めてトヨタ白川郷自然学校駐車場へ。

起床5:30の段階では雪が降っていたが、出発時にはやむ。

お天気も曇った感じではあるが悪くはなさそうな雰囲気である。

先行パーティーがいるようでトレースがある。

途中の分岐点でトレースなき真っ白な道とトレースのばっちりついた道に分かれる。

林道のショートカットかなぁと安易に先に進む。

結果、途中でどうもおかしいと気づき、地図とGPSをきっちり確認し、周りを見たところ、はるかかなた下のほうに目指すべき料金所が小さく見える。

下降決定。

かなり重たくまとわりつくような雪のため、滑って降りるのにもひと苦労する。

先に間違った分岐まで戻り、休憩してから再出発。

青空がみえ、気温も上昇する。

分岐から料金所までは一曲りしたらすぐにたどり着いた。

料金所わきの谷沿いにしばらくすすみ、登りやすそうな場所を探し取りつく。

雪は重く、普段であればまっすぐ直登していけるような斜度もスキーが雪に取られてなかなか進まない。

トップが少しでも埋まってしまうと、持ち上げることができない状況で、悪戦苦闘しながら登る。

樹林帯域が終了して下降を開始するかと予想していたが、ルートをあやまって費やした時間もあるため、尾根に出られるかという心配が出てくる。

目標を「尾根にでる」にいったん変更して、進む。

そうこうしているうちにやっと12:00くらいに尾根に出ることができた。

終了時間を13時に設定し、あと1時間で登れるところまで登り、滑走に切り替えることにする。

尾根上もシールで登るには登りにくい重たい雪であるため、小さなジグザグで進む。

木々が近く、小さなジグザグで進むには何度も切り返しを行うため体力を消耗し、ついつい、木が少ない尾根右側に出てしまう。

木がなく、危険な斜度であるが、一度を出てしまったら戻るしかなく、一人ひとり間隔あけてもどる。

ヘアピンカーブの下で13時になったため、滑走準備を開始する。

さぁ、出発しようとしたら、不気味な音を立てて、最後尾の人の後ろが切れてしまった。

あわてたが、静かに静かに、離れて樹林帯まで下りる。

何事もなくてよかったが、休憩場所をもう少し木の中にとればよかったと反省する。

登りの時は大変面倒な雪だと思ったが、滑り出せば、それほど悪雪ではなかった。

確かに多少は深い雪だったが、ターン時スキーで押せば、軽くはないが飛んで行ってくれるので、快適にすべることができる。

斜度も厳しくなく、楽しいツリーランがあじわえる。

もと来た道ではなく、尾根の末端まで下り、林道に合流し、駐車場まで戻り終了。

白川郷内の「白川郷の湯」にて汗を流して帰阪。

| 山行期間 | 2014.2/13 |

|---|---|

| メンバー | MSD MYI |

| 山行地域 | 鈴鹿山系 |

| 山行スタイル | 樹氷ハイク |

2月です 樹氷を見なければなりませんっ!!

たまたまご縁があったのは「綿向山」

~綿向山へ向かう車中の会話~

「今回は樹氷を見るのは難しいのでは・・・?」

「いえいえ、樹氷で有名なんですってば!!!」

強気で言ったものの 近づけど 近づけど 雪の気配は全く感じられず。。。不安。。。

不安は良い意味で裏切られ、麓に付くと山頂は雪で覆われています!

「これはきれいな樹氷に会えそうだ!」

地図通りのジグザグ道が続きます。

雪も無ければ 傾斜もほぼ無い、何ということない登山道ですが

風景が全く変わらない樹林帯の中、ひたすら長いジグザグ。。。精神的に疲れます。

「このジグザグは7合目まであるらしい・・・」「えぇぇっっッ」

=五合目=

突然、視界が開けました!

=夢咲の鐘=

手入れが行き届いた気持ちの良いお山です。

地元の方が綿向山を大切にされているのが伝わってきます。

記念に鐘を鳴らすと“ゴオォォォォ~ン”と想像以上の大きな音♪にびっくり。

5合目小屋でご一緒させて頂いた方に「山頂の樹氷は見事だよ」と教えて頂き、気持ちがはやります!

=7合目 行者コバ=

綿向山は信仰の山です。

7合目を越えると 一気に雪深くなってきます。

いつの間にか 樹氷の国の住人に仲間入り♪

いよいよ綿向山のてっぺん!

可愛らしい一本樹氷

山の本で “第一級” と記載されていた眺望は・・・期待以上です。

ガスで覆われているに関わらず なかなか立ち去れないほどの絶景でした。

「MSDさんっ!!あれは御嶽山ではありませんかっ?!」

「どこや?どこや?確かに御嶽山やっ!あの白い山は白山かっ?!」

ガスが晴れた一瞬、2人して大興奮。 大はしゃぎしてしまいました。

“山頂展望図”によるとお天気が良ければ 穂高・五竜なども見えるそうです。

“山頂展望図”と遥か彼方の“名峰”の見比べが余程 楽しかったと思われるMSDさん!!

かなりの時間、“展望図遊び”をされていらっしゃいます(^J^)

素晴らしい山の中にいると 誰もが無邪気になれますね。

あまりの絶景に思いのほか 長居してしまいましたが 竜王山へ向かいます。

「硫黄岳を可愛らしくした感じやなぁ~」

どこか北の遠くまで来たような。 とても静かで懐の大きさを感じる山容です。

大はしゃぎの楽しい時間はここまで。

道標にも 「難路」 と書かれている・・・

そうです。綿向山から竜王山への道のりはちょっとだけ恐いのです。

雪歩きの練習も目的の一つだった為、

今回はアイゼンを付けずに急傾斜下りを “つぼ足” で挑みます。

まともに歩けない。。。一旦、滑ると傾斜のお陰でスピードアップ。止まりません。恐い・・・

「どうも 雪道=フラットフィッティング と思っているようやけど

今日はアイゼンをつけてないから、靴のエッジを使って歩かないと!

今頃、言っても遅かったか!ワッハッハッ(大笑)」

MSDさん・・・ もっと早く教えて下さい。

まだまだ急傾斜は続きますが

靴のエッジを利用すると今までよりはスムーズに歩けるようになりました。

「この傾斜をアイゼン無しで歩けたのは大したもんや!」

さすが褒め上手のMSD師匠!

でもこんなお言葉を頂けたのはちょっと嬉しい。

ここからは ひたすら下ります。

こんなに近い場所に こんなに楽しい名山があるとは思ってもいませんでした。

「少しでも高い山を目指したい!」 もちろん、この思いは強くあります。

でも 山の魅力というのはそれだけではない、とも感じた一日でした。

| 山行期間 | 2014/2/10夜~2/11 |

|---|---|

| メンバー | MYI、TGA、HND |

| 山行地域 | 中国山地 |

| 山行スタイル | 積雪期ピークハント |

2月の祝日を利用して、日帰り可能な氷ノ山に行ってきました。

かねてから一度は登ってみたいと思っていましたが、やっとその機会に恵まれました。

今回は確実にピークを踏み、樹氷を堪能するのが目的だったので、若桜氷ノ山スキー場のリフトを利用しました。

あいにくの天候でしたが、リフトを利用したおかげで、無事計画を遂行できました。

リフトで一気に1180m付近まで。

スタートからワカンを付けて、ラッセル。

と言っても、雪は固く締まっていて、深くても膝ぐらいまで。

吹雪の中、樹氷が美しい。

適度な間隔で、小屋や東屋があり、休憩できるようになっています。

適度な間隔で、小屋や東屋があり、休憩できるようになっています。

さあ、ここからの下山が核心です。

いろいろとルートを探り、何とかロープを使わずに通過できました。

向かって左側の斜面をクライムダウン後、トラバースしてきました。

美しい…

TGAさん、喜びのポーズ。

踏み抜きに注意。

太もも位までのラッセルで、スキー場の駐車場に帰還。

お疲れ様でした。

氷ノ山は近くて良い山でした。

今回は、悪天候、視界不良、ラッセル、雪庇、ルートファインディングなど、簡単ながらも雪山の総合力が試されました。

山スキーで来ても楽しそうですね。

| 山行期間 | 2014年2月9日 |

|---|---|

| メンバー | NSN.HND.HSM.SDW |

| 山行地域 | 御在所 |

| 山行スタイル | アイスクライミング |

2月は暖かい日があったりして、アイスが不安定な感じでしたが、行ってきました! 御在所アイスです!!

土曜夜に離阪して、3時間ほどで御在所のふもとにある青滝駐車場に着き、テントを出して仮眠をしました。

HSMさんは現地到着でしたので、ここで合流! 日曜日は天気は回復傾向でしたが、冬型が強まるので、風が強い予報でした。

6時起床で、さっそく用意にとりかかります!

ロープウェイ駅を経由して裏道登山道で藤内小屋まで一気に行きます!

藤内小屋に着いた頃から、雪が降ってきました…

そんなに天気は悪くない予報でしたが…

三重の町は日差しがあるようで、暖かそうです!

これから向かう藤内沢の方を見ると、雲がかかり風が強そうでした…

引き返すのはもったいないので、このまま行きます!!

出合で、バイルを出したり、アイゼンを付けたりして登攀用意をします。

このころにはかなり冷えてきましたので、着込みます…

この日はかなりのPTが入ってましたので、ルートが混む予想でした。

約5PTぐらいは入ってたでしょうか…

われわれはトップロープで登る予定でしたので、トップロープを張れる氷瀑を探して登りました!

1ルンゼを越して、2ルンゼの下部を巻きます。

前尾根が厳しくみえます…2ルンゼでやっと登れそうな氷瀑を見つけたので、本日はここでトレーニングです!

このころには風が強くなり、ボーと立ってたら飛ばされそうなほど風が強かったです。

しっかりしたビレー支点があったので、支点を作りセルフを取りました。

時間もゆっくりできないので、さっそく登攀開始です!

HNDさんがリードで登ります!

さすがスムーズでした…

トップーロープを張り、SDW・NSNさん・HSMさんと連続で登ります。

私は2度挑戦できました!

一度目は上部のところでアイゼンが軽くしかかかってなかったのか、足元の氷が崩れ…あえなくテンション…残念><

ところどころ岩も出ていました…二度目の挑戦では、しっかりアイゼンとバイルの「バィ~~~~ン」という響きを聴きながら、テンションなしで上がれました。

もっと練習したかったですが、日帰り予定なので、一人1~2本登って終了にしました。

下山の藤内沢は夏より歩きやすく、快適な下山でした!

近畿地方のアイスはもうそろそろシーズン終了なので…残念です…

今年、あと一度ぐらいはアイスに行きたいですね~!

3月になったら八ヶ岳行けるかな?

日本のアイスシーズは短いですね…(残念)

| 山行期間 | 2014年1月11~13日 |

|---|---|

| メンバー | NSN、TRN、SKD、HND |

| 山行地域 | 八ヶ岳 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

新年の最初の山行は八ヶ岳へ。

天気予報は、11日と13日が冬型。

厳しい登攀は12日の予定なので、タイミングは良い。

1/11 ジョウゴ沢

赤岳鉱泉からトレースはばっちり。

簡単な氷瀑が連なり、今シーズン初のアイスにはちょうど良かった。

本谷大滝に着くと、先行パーティーが。

我々もそろそろ時間切れ、ということで、大滝は登らずに同ルート下降する。

本日は行者小屋で幕営。

1/12 中山尾根(TRN、HND) 石尊稜(NSN、SKD)

本日は2パーティーに分かれて登攀。

天気は良い。

我々は中山尾根へ。

昨日、中山乗越からのトレースを確認していたので、気楽に構えていましたが、行ってみるとわずか10m位でトレースが無くなっていた。

ラッセルは予想外でしたが、誰もいない中山尾根をのんびり登ることができました。

個人的には、下部岩壁が残地支点が見当たらず、ワートホッグも半分しか刺さらず、絶対落ちられない状況で緊張した。

ラインを読み間違えたかな?

上部岩壁は、要所要所にハンガーボルトが打ってあって、快適だった。

風は強かったが、天気は良く、稜線に抜けると富士山がよく見えました。

石尊稜は写真無し。

1/13 南沢小滝

冬型が強まってきましたが、標高を下げて南沢小滝でアイスクライミング。

本当は大滝狙いでしたが、9人もの先客が入ったので、小滝でのトレーニングとしました。

ここではトップロープを張って、しっかり登り込むことができました。

八ヶ岳にはまだまだ登ってみたいルートがたくさんあります。

今シーズン、もう一度くらい訪れてみたいものです。

| 山行期間 | 2014年1月19日 |

|---|---|

| メンバー | KTYM、NSN、MSD、KNS、KKD、KTYF、HND、OSM、ARK、TGA、HOS |

| 山行地域 | 比良山系(堂満岳) |

| 山行スタイル | 遭難対策訓練 |

冬の遭難対策訓練で堂満岳1ルンゼを往復しながら雪上訓練に行ってきました。しかし18日(土)の夜、湖西道路に入ると雪で前が見えず運転に緊張を強いられる状況でした。イン谷口ではすでに10cmほど積もっていました。明日は雪が多くええ感じやなとこの時点では軽く考えていました。

6時いよいよ出発、20センチぐらいは積もっているでしょうか。あ!NSNさんが自作のポケットに入るワカンを着けているではないですか。

どうせすぐ壊れるんちゃうん…

1ルンゼに到着。ここまでも結構大変だった。ここからはひたすらラッセル。

交代するも全く進まない。

ラッセル順番待ち。進まない。

ここで1人進んで行く人が。NSNさんだ。ポケットに入るワカン大活躍。

途中で弱層テスト。叩き方の強さを3段階ぐらいに分けて、どれぐらいの強さで崩れるか、どの層が崩れるかを把握する。抱えてどこで崩れるかも確認しました。

表層から20センチぐらいでしょうか、そこで崩れました。崩れた所の雪質。

ここで雪崩のリスクを考えて、頂上は目指さず下山を開始しました。ビーコンを持っている人を間に入れて、適度に間隔をあけて行きました。

遭難対策訓練のはずが、ラッセル訓練となりましたが、良い練習にはなったと思います。