アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ!

| 山行期間 | 2024年6月16日 |

|---|---|

| メンバー | Bチーム3名、リーダー3名 |

| 山行地域 | 六甲 保塁岩 |

| 山行スタイル | クライミング講習 |

6月16日8時に JR 六甲駅に集合して、そこから車で堡塁岩まで行きました。駐車場に到着し、そこからのアプローチは歩くこと数分ですが、初っ端から懸垂下降で降りていきます。数日前にリードジムで懸垂下降の手順を一度説明してもらいましたが、いざもう一度やれと言われると何も覚えていませんでした笑。もう一度手順を教えてもらいながら、なんとか無事に下降できました。

全員の下降が終了したら、まずリードのビレイをすることになりました。後ろで補助してもらいながらビレイをしたのですが、ロープを伸ばす要領がよく分からない。あと、見上げすぎて、首がやたらめったら痛かったです笑

他の人はどうなんでしょうか…

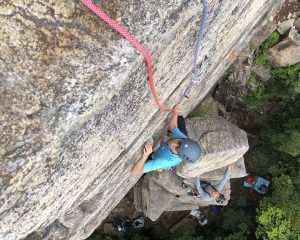

リードが終了点に着くと、そこからNさん、私の順番で登っていきます。この山岳会で外岩に登るのは初めてでしたが、ボルダリングジムとは違う高揚感があってめちゃ楽しかったです!

そこから何度か登っては降りを繰り返すと、どんどんロープの扱いに慣れていきました。ただそのままだと絶対忘れるので復習するつもりです!

天気は心配したほど崩れず、むしろ暑いぐらいの晴天になりました。全体を通して、気持ちの良い登りができて良かったです。

この日登ったのは右カンテⅢ+、電光クラックⅣ+、右クラックⅣ

右クラックがいちばん楽しかったです

HJR 記

| 山行期間 | 2024年6月12日 |

|---|---|

| メンバー | Bチーム、リーダー3名、体験入会2名 |

| 山行地域 | Dボルダリングなんば |

| 山行スタイル | 室内壁 |

Bチームクライミング講習

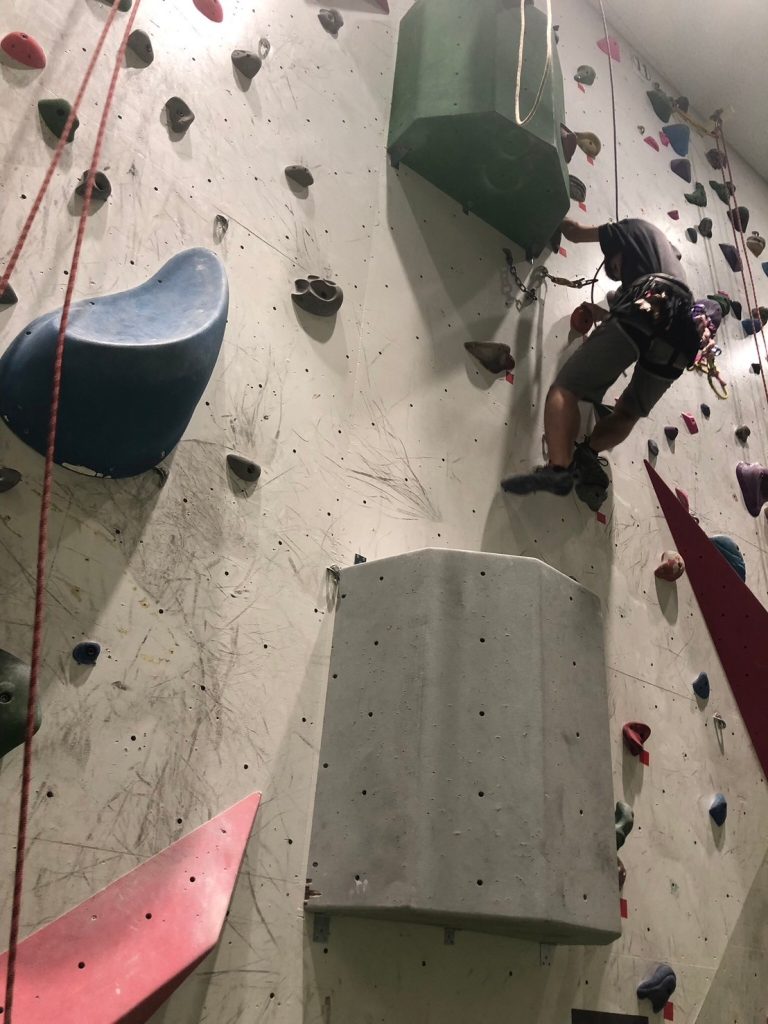

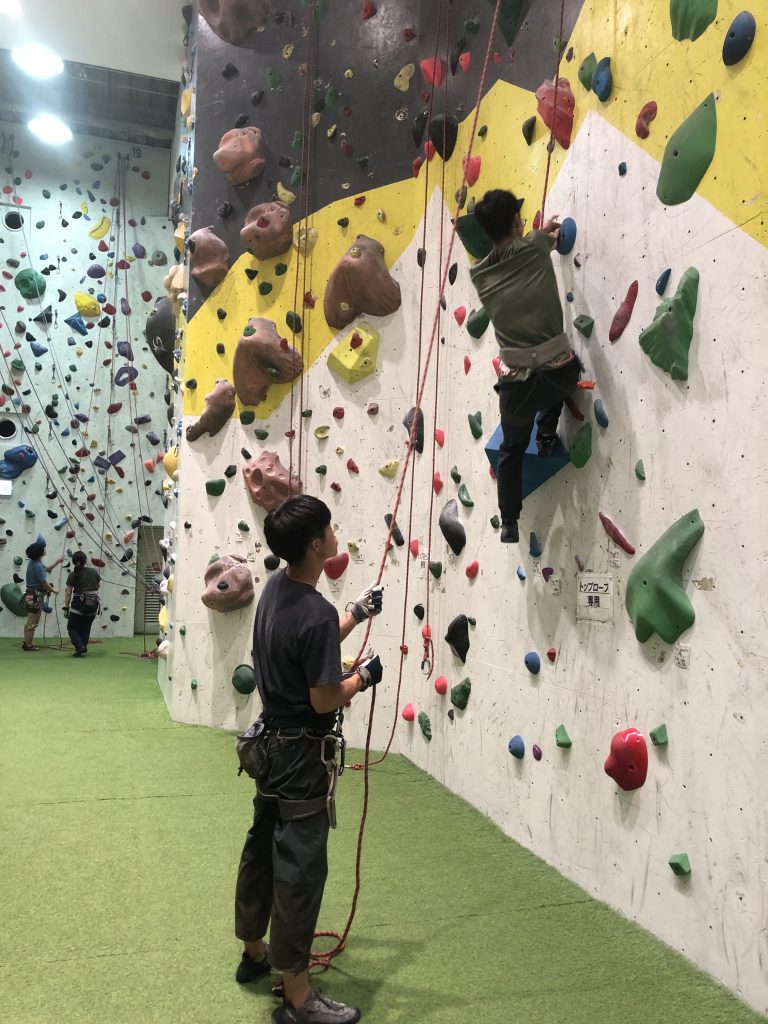

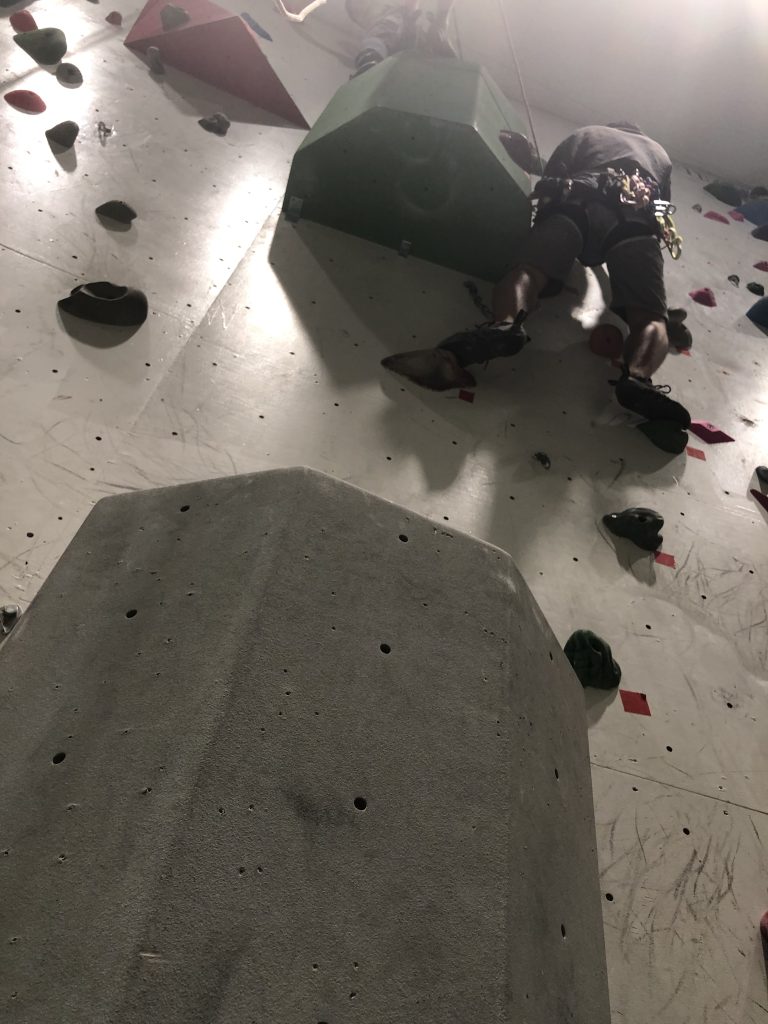

講習の一環でクライミングジムに行きました。

マルチピッチの施設、トップロープ設備を使わせていただいて、体験入会の方々と一緒に閉店までがんばりました!!

| 山行期間 | 2024年6月2日 |

|---|---|

| メンバー | Bチームとリーダー3名 |

| 山行地域 | 百丈岩 |

| 山行スタイル | マルチピッチクライミング |

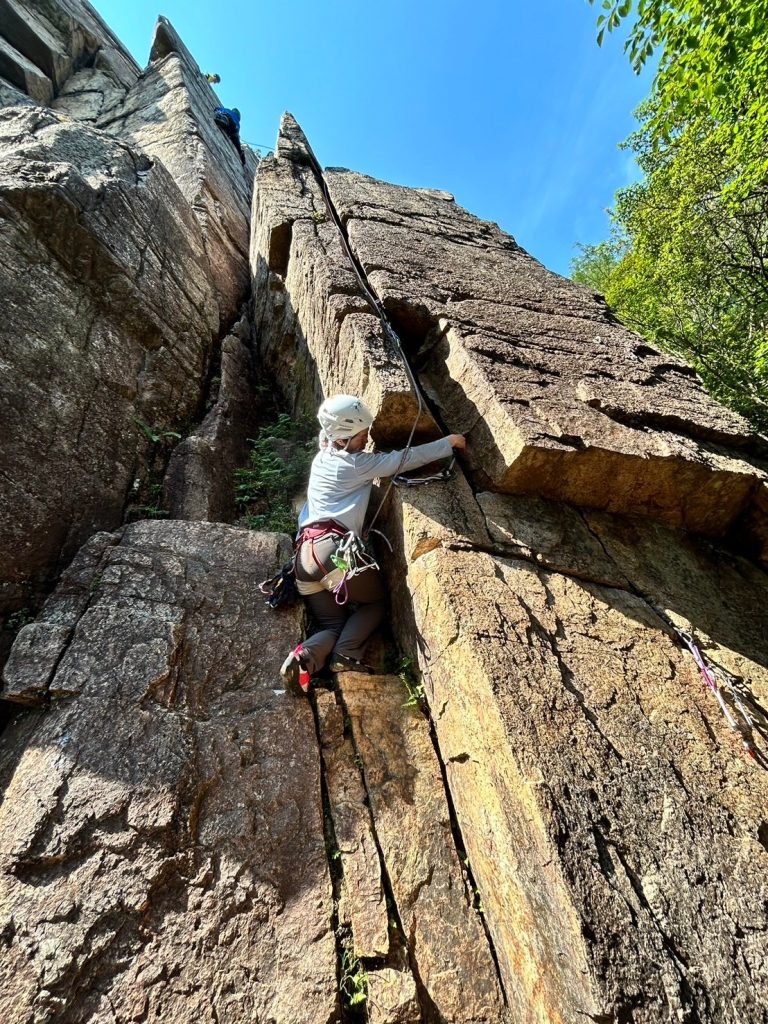

6月2日8時10分JR道場駅に集合し、先輩方と4人で百丈岩に行きました。

駅から歩いて下部岩壁に到着。登攀の準備をします。ヘルメットをつけハーネスを装着。ハーネスに捩れが ないよう装着するためギアは全て外して装着します。

ハーネスをウエストにきっちり装着しずれないか確か めます。その後ギアをつけます。ロープの末端が分かるようにしてロープを捌きます。ギアをトップに渡し ます。支点を構築し安全環付きカラビナで流動分散します。

タンインループにロープを2本結びます。安全環 付きカラビナにクローブヒッチします。それができたら、トップと自分の装備が安全に行えているかお互い にチェックします。トップのロープを上、自分のロープが下になるようにルベルソに通します。手袋をは め、ビレイ準備OKです。

8時46分トップが登り始めると、トップの動きを見ながらロープを出していきま す。どのように操作するとルベルソが効くのか操作していると分かるようになりました。

ロープを出す時以 外は右手は下げておく、右手は常にロープを握っておく。ロープを出しすぎるとトップが落ちたときグランドフォールしてしまうし、出すのが遅いと張りすぎて トップが登れないことがわかりました。

トップが上りきるとビレイ解除のコール。解除し たらロープアップとコール。ビレイグローブを外します。2本のロープそれぞれに青ロー プいっぱい、緑ロープいっぱいとコール。登ってきてくださいのコール。支点からスリングカラビナを外し 登りますとコール。登ります。

登って行く途中でヌンチャクを回収しながら登りますが、回収できるところ が来たら早めに回収するのもポイントかなと思いました。何回か通り過ぎてヌンチャクに引っ張られること がありました。

ビレイアンカーで安全確保。次は2ピッチ目。ロープをトップから受け取 り、回収したヌンチャクを渡したら、再度ビレイの準備をし1ピッチ目の繰り返しです。雨で岩が滑り止まっ てしまうところもありましたが、なんとか登りきりました。

その後本番の東陵の取り付きまで移動して、再 度登っていきました。必死すぎて怖さを感じる余裕がないほどでした。

13時登ってから行動食とり少し休憩しました。その後懸垂下降のシステムを一から習い、懸垂下降、その後 フィックスロープで登り返しました。

懸垂下降を何度か行う予定でしたが雷雨に遭い、1度きりで撤退とな りました。雨でずぶ濡れになりましたが、登りきり、懸垂下降ができた達成感は最高でした。

15時40分下山し駅に到着しました。

東稜2ピッチ目では、トップが登っている途中で、ひどいロープの絡まりを見つけトップに安全な場所で待機してもらいロー プを捌き直すという事態になりました。ロープを捌くことの重要性と絡まりの危険性を実践中に理解するこ とができました。今回理解したことを次回に活かして行けたらと思います。また、早く手順を正確に覚えて 相手に信頼してもらえるビレイヤーになることと、トップができるくらい安定した登りができるようになれ るよう努力していきます。

| 山行期間 | 2024/5/18 |

|---|---|

| メンバー | Bチーム、リーダー5名 |

| 山行地域 | 蓬莱峡 |

| 山行スタイル | クライミングの基礎講習 |

5月18日先輩方と私の5名で蓬莱峡に行ってきました。 いよいよ第2ステージ、クライミング始まる前から緊張です。 他の先輩がフィックスロープ通過準備をして頂いている間にT先輩に支点の構築、セルフビレイの方法、流動分散によるビレイアンカーの構築、8の字結び、末端処理の方法を教えて頂きました。それぞれ教え て頂いている間にもロープを使う前にはもつれないようさばいておいた方が良いこと、トップの人 が上のロープ、セカンドの人が下のロープを使う、カラビナを落とす事が命取りになるのでしっか りロープについている事を確認してから手を離す事など細かな注意点も加えて教わりました。

その後10分ほど休憩を取り、次はフィックスロープの通過を行いました。 ここではセルフビレイの大切さがよく分かりました。最初支点を通過する際に間違ってセルフビ レイを外してしまい、D先輩に絶対にしてはいけない事を実践で指摘して頂いたので自分の中でと ても印象づけられました。

その後懸垂下降システムについて地上で教わりました。その後生まれて初めての懸垂下降。少し怖 いのとドキドキとワクワクと色んな感情が入れ混ざりながらの下降です。 まずフリクションヒッチで確保を取り、確保機を付ける分の長さのロープを確保機に取り付け、確 保機が効いている事を確認して利き手でロープを持ってから反対側の手でセルフビレイを外し下降 していきます。 下降する時に絶対に利き手のロープを離さないようにします。体重のかけ方がまだ分からずとても ゆっくりの下降でした。1回だけでしたがまあまあ落ち着いて降りれたことに感動。

1日あっという間でとても内容が濃く、初めて聞く言葉ばかりで今も頭がいっぱいですが好きな事 をどんどん知っていけるのがとてもワクワクします。 帰って文章を書いている間にもあれ?これってどうやったっけ?なんていう結び方?とまだまだす ぐに言葉も動作も出て来ませんが、資料を見て確認して不明点は次回また質問しようと思いま す。

帰り先輩方に買い物にも付き合って頂き大変ありがとうございました。

クライミングギア全て揃いました!!!

| 山行期間 | 4/26(金)夜~4/28(日) |

|---|---|

| メンバー | HND(CL)、SOT(SL)、MTD(SL)、TKD(SL)、NKN |

| 山行地域 | 四国 |

| 山行スタイル | 縦走 |

84期Bチームの春合宿として、1泊2日で四国山地縦走に行ってきました。

4/27(土) 雨 前日の夜に離阪し、石鎚山ロープウェイ下の駐車場で仮眠しました。朝になって起きてみると、残念ながら雨。天気予報で想定はしていましたが、思いのほか本降りで、雨具着用でのスタートとなりました。

7:40発のロープウェイで山上駅へ。ゆっくりしたペースで8:15成就に到着。ここから少しペースをあげて歩きます。

雨は弱まってきたもののしつこく降り続く中、9:30まずは試しの鎖です。石鎚山は、試しの鎖・一ノ鎖・ニノ鎖・三ノ鎖と4つの大きな鎖場があります。特にこの試しの鎖が74mと最も長く、最も傾斜が強いとの事で、雨で濡れた岩はなかなかスリリングでした。過去に滑落事故が何件も起こっているため無理は禁物です。全ての鎖場に巻道が付いているため、危ないと感じたらそちらを使いましょう。

10:30三ノ鎖を終えると間もなく山頂です。雨はほぼやみましたが、ガスが濃くて天狗岳はボンヤリとしか見えません。

が、心配していた渋滞もないし、せっかくなので行ってみる事にしました。北壁が覗き込める場所の通過が恐ろしいですが、慎重に進めば大丈夫。そして11:00天狗岳登頂。景色は見えませんでしたが、しっかりと達成感がありました。

いったんニノ鎖元小屋まで引き返し、ここからは縦走路にて瓶ヶ森を目指します。どんどん下って13:00土小屋へ。大きく立派な小屋でした。視界に車道がチラチラ見え隠れする距離感につけられた登山道で緩やかに登り返し14:40伊吹山。

15:00頃、綺麗な小屋があるシラサ峠まで来ました。もうここら辺でだいぶ疲れてましたが、もうひと頑張りです。 それなりの急登をこなした先に、突然スケールの大きな岩壁が姿を表しました。16:00子持権現山に到着です。クライミングの対象になりそうなカッコいい壁ですがボルト類は一切打たれていませんでした。御神体で登攀禁止なのでしょうか。個人的にはこの異彩を放つ山が最も印象に残りました。 1日目の行程もいよいよ佳境、あとは幕営予定地を目指すのみです。が、その前に水を汲むために「瓶つぼ」に立ち寄ります。瓶ヶ森の名称の由来となった湧水が溜まる甌穴なのですが、天気が良ければ美しい景観が期待できそうでした。

ここで水をひとり3L補給し、ようやく17:15瓶ヶ森避難小屋に到着となりました。本当はテントを張るつもりだったところ、たまたま居られた「瓶ヶ森の自然を守る会」の方から避難小屋を使うよう勧められ、ご好意に甘える形で小屋の2階を貸切で使わせていただくことになりました。

快適も快適、合宿でこんなに楽して良いものかとは1ミリも考えず、BチームNKNさんが用意してくれたキムチ鍋に舌鼓を打ち、完全に真っ直ぐな床で気持ちよく休ませてもらったのでした。

4/28(日) 晴れ 4:00起床。昨日とは打って変わって快晴です。計画では伊予富士までピストンする予定だったのですが、帰阪時間等も考えて途中の自念子ノ頭くらいを目処に引返す事としました。ここに帰ってくるので余計な荷物はデポします。 5:00避難小屋を出発し、5:30瓶ヶ森登頂。四国山地の山々を雲海が埋め、朝日が美しく照らす雄大な景色を堪能でき、昨日1日雨の中を歩いたご褒美を得たような気持ちでした。

さて、遠く伊予富士方面に向かって縦走します。瓶ヶ森と西黒森のコルに向けて一気に下りますが、笹藪が激しく生い茂って足元が見辛く、前日の雨で地面はズルズルで、思いのほかストレスがかかります。ところどころ藪漕ぎ状態で、レインパンツを履いた下半身はビシャビシャ。下ったぶん一気に登り返して6:30西黒森のピークを巻いて進みます。遠望した西黒森は綺麗な三角錐の尖った山でした。 そこからまた下って登り返し、腰ほどもある笹藪を掻き分け、8:00自念子ノ頭の山頂へ。地味ではありますが、見晴らしの良いピークでした。

次の東黒森まで1時間、伊予富士までさらに1時間なので、予定通り今回の縦走はここをゴールとし、引き返します。自念子ノ頭から下りると車道に出る事ができ、この登山道と並走する車道を歩くと、何の苦労もなく瓶ヶ森登山口まで戻る事が可能。というわけで9:30瓶ヶ森登山口着。10:00瓶ヶ森避難小屋まで帰ってきました。デポしていた荷物を回収し、パッキング。さあ、あとはロープウェイ駐車場に向けて下山するのみです。 なのですが、この下山に使った登山道が思ったより荒れていて悪く、急傾斜でもあるので気の抜けない下りを強いられました。11:00台ヶ森まで下りてきましたが、この台ヶ森周辺にかなり惑わされました。訳わからない踏み跡があって2回も登山道を外れてしまうなどし、休憩も含めて約1時間を消費。 その後も延々と続く急な下りをこなし、13:30東ノ川登山口にようやく到着。あとは舗装路を歩いて14:10ロープウェイ駐車場に帰着し、山行終了となりました。

2日とも行動時間は9時間超。総距離37km。累積標高のぼり2900m、くだり3700m。Bチーム最初の合宿としては割とハードな内容だったと思いますが、金剛山と武奈ヶ岳での歩荷の成果もあり、しっかり歩ききることができました。第2ステージ以降も頑張っていきましょう!

| 山行期間 | 4/13(土)夜~4/14(日) |

|---|---|

| メンバー | HND(CL)、SOT(SL)、NKN |

| 山行地域 | 比良山系 武奈ヶ岳 |

| 山行スタイル | 歩荷 |

4月14日前夜集合して先輩方お二人と武奈ヶ岳へ行って来ました。快晴のお天気です。イン谷口にテントを張り朝5時10分に出発しました。ルートは金糞峠→北比良峠→八雲が原→武奈ヶ岳→ワサビ峠→イン谷口です。

今日も春合宿のための歩荷です。ザックに石を詰め込み15キロです。前回の金剛山の歩荷と違い、青ガレやざれているところが怖いのと急なのが太腿にきて、しんどかったです。

ただ、金剛山よりも距離が短かったのもあったのか、前回よりも下山後の疲労感がマシでした。ちょっとでも力がついてきているならとても嬉しいです。

反省点としては、テント設営や色々な準備の時要領を得ず、先輩たちの足を引っ張っていることです。少しずつ要領良くなっていきたいです。

下山後の温泉ととんかつ定食で自分にご褒美をあげました。

次はいよいよ春合宿、楽しみです。(NKN記)

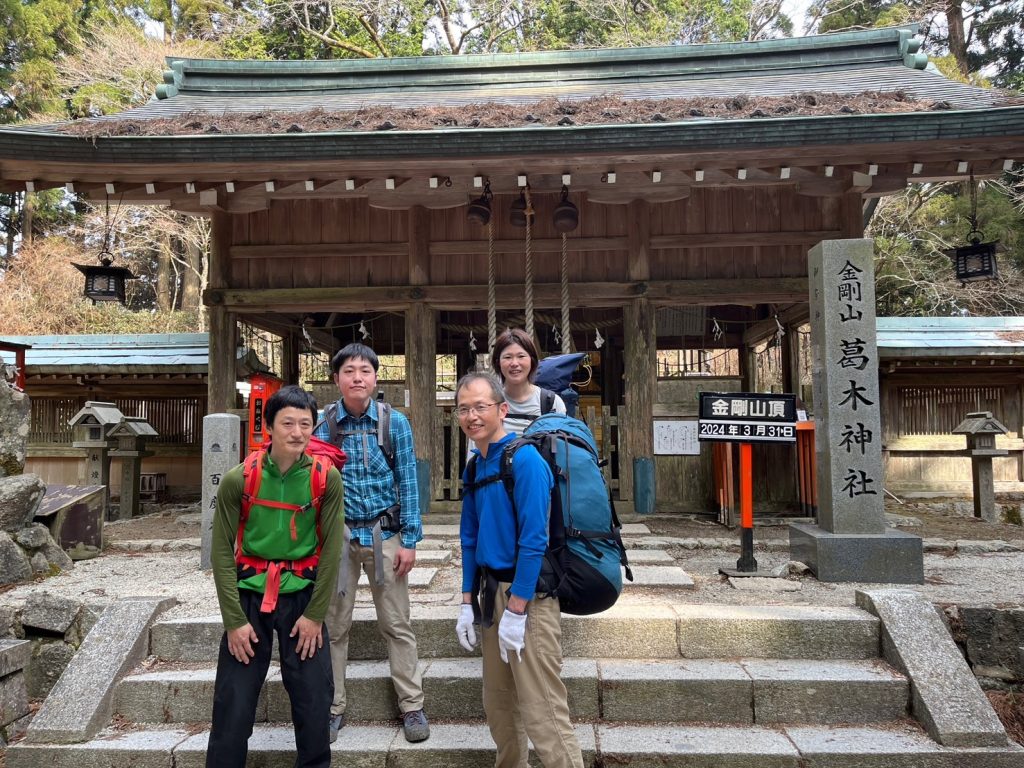

| 山行期間 | 3月30日夜~31日 |

|---|---|

| メンバー | HND(CL)、SOT(SL)、MTD(SL)、TKD(SL)、NKN |

| 山行地域 | 紀泉高原 金剛山 |

| 山行スタイル | 担荷訓練 |

84期Bチームでの二回目の山行は金剛山での歩荷。前日の3/30の夜、22時の紀見峠で集合し山の神でテント泊。新人の方は今回初めての会でのテント泊となられますが今までにもソロでアルプスをテント泊縦走したことのある強者。準備や片付けも滞りなく、手際よくすましその日は0時頃には就寝。翌朝、4時に起床し朝食を摂取後はテントをたたみ恒例の担ぐ石を探します。今回は春合宿に向けて15キロ以上を担ぐとのことで各々ザックに石や水を積み5時に歩き出し。最初から恐ろしい急登の長い階段の洗礼を受け、行者杉で小休止。何度か休憩を挟み、ホウホウのていで10時前に金剛山の山頂広場に到着。そこで行動食を摂取し再び紀見峠に向け出発。下山はより荷物の重さが肩に喰い込みます。何度かの休憩を挟みようやく山の神に到着。ここで歩荷解除。新人さんは初めての歩荷にも弱音一つ漏らさず、初めての15キロとのことでしたがその根性さすがです。そこからは惰性で紀見峠まで。舗装路が膝に堪えます。紀見峠に15時20分着。トータル11時間、距離にして28.5キロ!!ほんとによく歩きました。次回は武奈ヶ岳の歩荷の予定です。次はもう少し楽に歩けるといいのですが。春合宿に向けて皆で頑張りましょう!!(SOT記)

| 山行期間 | 3月17日 |

|---|---|

| メンバー | TKD(CL)、SOT(SL)、NKN |

| 山行地域 | 京都北山 |

| 山行スタイル | ハイキング |

3月17日日曜日、2024年度Bチーム初めての山行に愛宕山に行ってきました。

先輩方お二人と梅田駅で待ち合わせ。緊張しましたが、行きの電車の中で、たくさんの先輩方のお話を伺い、早くお会いしたいなぁと思いました。予定より早い電車に乗れたので、嵐山駅からはタクシーに乗り、登山口からいざ出発。山頂に愛宕神社があるので、登山道は参道になっており、階段階段の階段地獄でした。私自身、2月からしばらく登山できていなかったので体が重く反省。でも楽しく話してくださったので私にとってはあっという間に登頂できました。途中、分岐で地図とコンパスを使い、これから行く道を確認しました。何度かコンパスの使い方を習ったことはあるのですが、全く分かっていなかった私に丁寧に教えてくださり、今回よく分かったような感じがします(次使い方忘れていたらすみません)。山頂付近には黒門があったり、やはり神聖な感じで静か。厳かな雰囲気でした。

休憩をとり、下山は別ルートでした。帰りのバスの時間がギリギリで、最後20分程はバス停まで走りました。さすが山岳会!最後は走るのか?と思いながら汗でびちょびちょになりバスに乗り込みました。タクシーやバスの時間もぴったりで、登山途中雨に遭うこともなく、バスに乗ったら土砂降りの雨。リーダーのおかげでとてもスムーズな山行でした。

帰り梅田で買い物に付き合っていただき、シュラフカバーを購入しました。これから使うクライミングのギアについても色々と教えていただきました。

これから、歩荷、クライミング、沢登り、雪山等々色んなことをすると思うと怖さもあるけど楽しみでいっぱいです。(NKN記)

| 山行期間 | 2024/2/10夜~2/12 |

|---|---|

| メンバー | SED.OTK.MMR.MKN.NSN |

| 山行地域 | 唐沢の滝 |

| 山行スタイル | アイスクライミング |

アイスクライミング

唐沢の滝でアイスクライミングです🧊

卒業山行ができなくなり、これが最後の山行で卒業山行みたいな感じになりました。

夜中に金峰山荘に着いて、デッキの上にテント張りました。朝目覚めたらめっちゃ寒い🥶MKNは寝れなかったと。暖冬ゆってもやっぱり八ヶ岳付近は寒いです。

でも、まあ風もなく行動ができる範囲でテントを残置して、アイスクライミングの取り付きの滝へ向かいます。下の取り付きの一番長いコースは1組限定上の方に上がればあるけど、下のがオススメらしい。

別のパーティも金峰山荘でテント泊してたから、4時起き5時半出発。テントもそのままで、取り付きに急ぐ💨MKNが途中しんどいとのこと。本人曰く梅昆布茶を飲んだせいとのことですが、取り付き着いた瞬間元気になりました😀取り付きには一番手に到着して、一番いいコースをゲットできました👍ハーネス、アイゼン付けて準備。あとは全然見たことないギア達⚙️OBのNSNさんにも応援に来てもらう。先輩達スクリューの話で盛り上がってて、うちらの登り見てくれてないやんーっと突っ込みを入れつつ、トップロープで、まあまあ傾斜も緩いし、楽しみながら出来ました😊手が凍りそうになるくらい冷たかったのですが、5本登って終了しました。アドバイザーのNSNさんもずーっと盛り上げて頂いてて楽しませてくださいました。

その後スーパーで買い出しして、山荘に泊まります🏠山荘の部屋のベランダから圧巻のアイスツリーが見える。明日はこれかー😅

男女別で部屋で、私はMKNと乾杯🍻も束の間、MKNが財布がないーと💦

部屋と車を交互に探して、結局パーキングのうどん屋さんに置き忘れてたとの事で。警察に届けられてました。

気を取り直して、お風呂入って夕食。その後部屋で乾杯🍻早めの就寝となりました。

2日目は朝ごはんの後、さっさと片付けて、アイスツリーに登る準備🧗本日は10本登らな終わらへんからとシゴかれる覚悟🥺

トップロープ専用なんやけど、一本目登ったとこが直登過ぎて、怖くてパニックになって、山荘内に響くほど叫んでしまった。結局半分弱しか登れなくて、下ろしてもらう。これは一本扱いにはならないとのこと🥺もう帰ろうかなって思ってたら、隣のとこは普通にスイスイ登れる。先輩なんで、こっち張ったん⁉️ってぷんぷんしながら、他の場所にロープ張ってもらって、八尾から来てるパーティとも、ロープをシェアしながら5本楽しんで、10本終わりましたーっと報告して終了😆

山荘のゴールデンレトリバーとも戯れながら、山荘のお風呂に入らせてもらい2日間のトレーニングは終了しました。

その後、ロックに寄って、お土産沢山買って、美味しいカレー食べて🍛まったり帰路に着きました🚗

これで最後の山行になりました。1年間本当にありがとうございました😊怖い辛い楽しい一年でしたが、無事事故もなく終了したのは先輩達のおかげです。これからもトレーニングを怠る事なく山行に励みたいと思います。

これからも83期を見守ってください。よろしくお願いします。

MTM記

| 山行期間 | 2024/1/12夜~1/14 |

|---|---|

| メンバー | SED.ICS.ICH.OTK.MMR |

| 山行地域 | 甲斐駒ヶ岳 |

| 山行スタイル | 厳冬期登山 |

甲斐駒ヶ岳

Bチームの冬合宿は、秋の偵察登山からの2回目の甲斐駒ヶ岳。秋もしんどかったので少し憂鬱気分でスタート。

正月に行く予定が地震の影響で日をずらすことになりました。

冬装備だけどアイゼンフリーで出発。笹の平までは雪はほぼ無し。

ただ、体調が絶不調。前泊の睡眠も車でそこそこ取れたし、連勤の影響からか、足が脱力してきて、段々声を出すこともできず、先輩にお願いして、リーダーに呼び掛けてもらった。おそらくハンガーノックになったのかと。お湯沢山飲んで、パンを食らいついて、徐々に回復しました❤️🩹

笹の平からは雪もあるし、標高も高くなって、かなり冷え込んできました。

汗だくになったから、汗冷えしてきたり、息も辛くて、もう、ダメになりそうになりました。

OTKさんもきつかったみたい。ハシゴと階段が終わったら刀利天狗の風の強い稜線を通過フィックス張って欲しいなと思いながら、なんなく通過しました。

五合目からハシゴと岩で標高を稼ぐ。凍結しているハシゴにアイゼンを引っ掛けながら登る。アイトレが効いた影響か恐怖も少しマシ。七丈小屋にはなんとか明るいうちに到着🛖花谷さんツアーご一行も少し後に到着。

この時期の七丈小屋は1人水2リットルもらえる。雪を溶かさずそれでなんとか繋ぐ。

今回の食担は私で夜はチーズボンデュ🫕牛乳の代わりにスキムミルクで代用。そのあとは、アルファ米を入れてリゾットにして食べました😋大好評でよかったー

次の日は朝はパパっと済ませて、アタック装備で頂上にアタック。

山頂まではトレースがしっかり付いていて登りやすいルート。なのだけど、アイゼン2回外れて、1箇所、8-9合目の核心部分で、一般の人に手を引っ張って手助けしてもらい、卒業が危ぶまれましたが、山頂まで無事登頂できました。南アルプスの景色が最高によかったので、全てご破算です😆

山頂で花谷さん一行とご一緒しました。

その後、テン場まで下山。

そこからが地味に長い辛い下りの連続。前回もこれがしんどかったんです。笹野平手前で皆アイゼンを外す。まだ雪残ってるので私は怖くて外さなかったのですが、皆転倒しまくりで、外さんくてよかったーと思いました。笹野平では私もアイゼンを外しました。前日に雪が降ったから笹野平超えても少し雪が残ってましたがなんとか無事下山しました。

今回も足に水疱を作った山行で。しばらく甲斐駒ヶ岳はいいかなと思いました😆

帰りは温泉と温かいモツ煮定食に舌鼓を打ちながら、帰路につき無事山行終了しました。

MTM記