アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ!

2024年10月18日(夜)~10月20日

メンバー SUM DOIS DOIA YSD HJR

10/19 沢渡05:00→上高地→横尾→蝶ケ岳稜線分岐(撤退)→横尾15:00

10/20 横尾05:30→上高地→沢渡08:30

10/19

前日夜から出発し、沢渡で数時間仮眠しました。5時ごろに起床し、上高地までバスで移動します。土曜は1日雨ということでテンションは下がり気味でスタートしました。河童橋から見える山容もガスってて、いつもより観光客の数も少なく感じます。仕方ないので、バス停から横尾までただ黙々と歩いていきました。

徳沢ではキャンプ場付近を徘徊しているサルたちに遭遇。襲いかかってくる気配もなく、横をふつうに素通りしていきます。人も少ないし山から出てきたのでしょうか。適切な距離感で共存していきたいですね。

横尾からは先頭を交代し、HJRが標布を手に持って登っていきます。冬の間は夏道が消えて一面が雪道になるとのことで、ピンクの標布を変化点のあるところや間隔があきそうなところに付けていきました。冬合宿にまたここを通ることを意識しながら、迷いそうな箇所を探します。他にも読図しながら、緊急時のビバーク地点の目星もつけながら登るとけっこう神経をつかいました。ただ、今までは既につけてある目印をたどるだけで、自分たちでマーキングをするなんて考えたこともなかったので新鮮でした。

稜線に近づくほどに上から聞こえてくる風音も大きくなってきて、木々も大きく揺れているのを感じます。この雨風のなか、稜線をしばらく歩いてテントも設営しないといけないのかと考えると憂鬱でした。

いざ森林限界を超えて歩き始めるとあまりの風に体が何度もよろけます。さすがに危ないと、リーダーが撤退を判断して、そそくさと横尾まで下山することになりました。下りでもマーキングを確認しながら、必要な箇所にはまた標布をつけます。15時ごろに横尾まで下ると、テントを設営して早めに就寝しました。

10/20

朝起きると雨は完全に上がっていて、前日より気温もひんやりとしていました。テントを撤去すると、バス停までのほぼ平らな道をのんびりと歩いていきます。予定よりも早くに上高地に戻ってこれたので、白骨温泉でゆっくり露天風呂に浸かってから帰宅しました。

今回の偵察では蝶ヶ岳山頂を踏めず撤退することになりましたが、偵察の目的は一応達成できたので良かったです。冬合宿では万全の体制で蝶ヶ岳にリベンジしたいです!

(所感)途中敗退の偵察となったが、自分で標布を設置する経験を通じて所期の目標は達成できた。本番には山頂を踏みましょう。

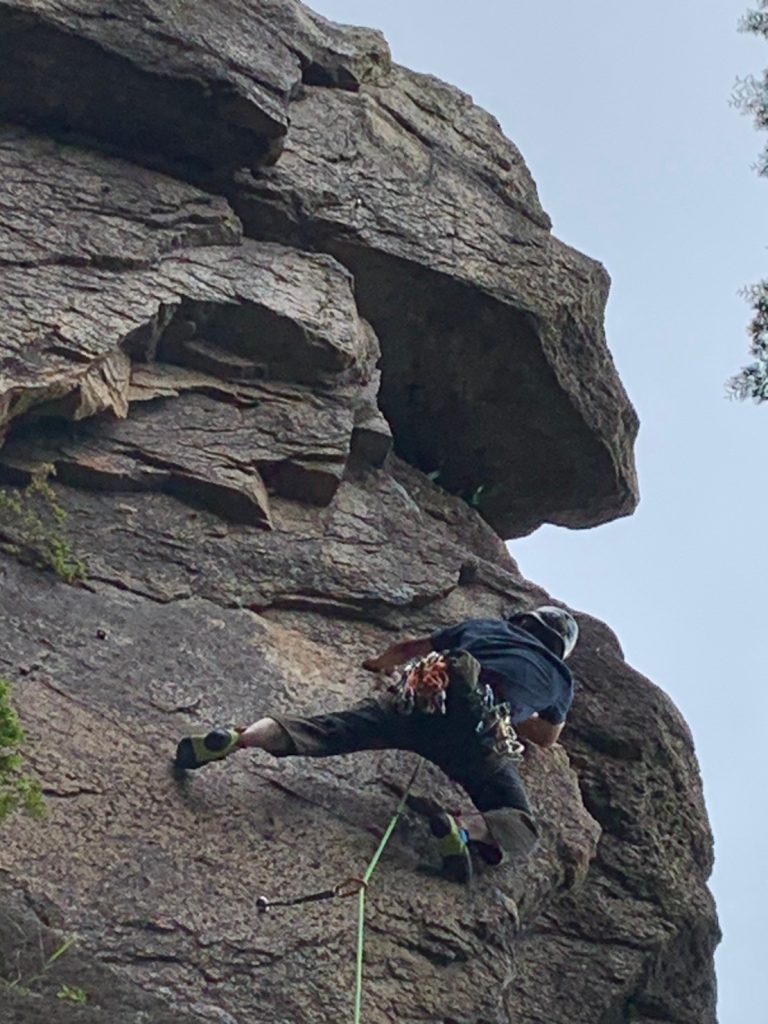

百丈岩で第4ステージ最後のクライミングにいってきた。

0900 やまびこ茶屋前の岩場で、まず自己脱出の訓練を始めた。さっそくOさんに実演をしてもらう。事前にイラストの資料をもらったが、正直よく分からなかった。ミュールノットやマリナーノットなど知らない結び方がでてくるうえに、複雑な手順が連続する。こちとら8の字結びで精いっぱいだというのに。とりあえず見よう見まねでやってみる。

何度も教えてもらいながら少しずつ理解していった。頭がこんがらがってムンターヒッチとクローブヒッチが急にゲシュタルト崩壊したりと、思わぬところでつまづいたりしたがなんとか自己脱出の全工程を体に覚え込ませていく。

慣れてきたところで実際に人をビレイした状態で練習してみた。緊張したわりには上手くいって、YさんSさん等に褒めていただけた。

途中プルージックに移した荷重をミュールノットで固定したロープに移す際に、一気にやるのではなく、じわじわ荷重を移すよう気を遣った。いきなり荷重を移すと上で吊るされてる(想定)クライマーにいらぬ負荷をかけることになるからだ。実際に自己脱出する場面でもこの点は忘れないように注意したい。

1230 昼飯

午後から下部岸壁と東陵を登った。この季節にしては少し暑いが、さわやかな楽しいクライミングだった。

第4ステージ全体を通して、基本のロープワークやフィックスロープの通過方法など、多くのことを学ばせてもらった。実践形式で何回も反復できたし、ベテランたちの助言は非常にためになった。本当にリーダー、サブリーダー陣には感謝しかない。

今後の山行でも学んだ技術を活かせるよう精進していきます。

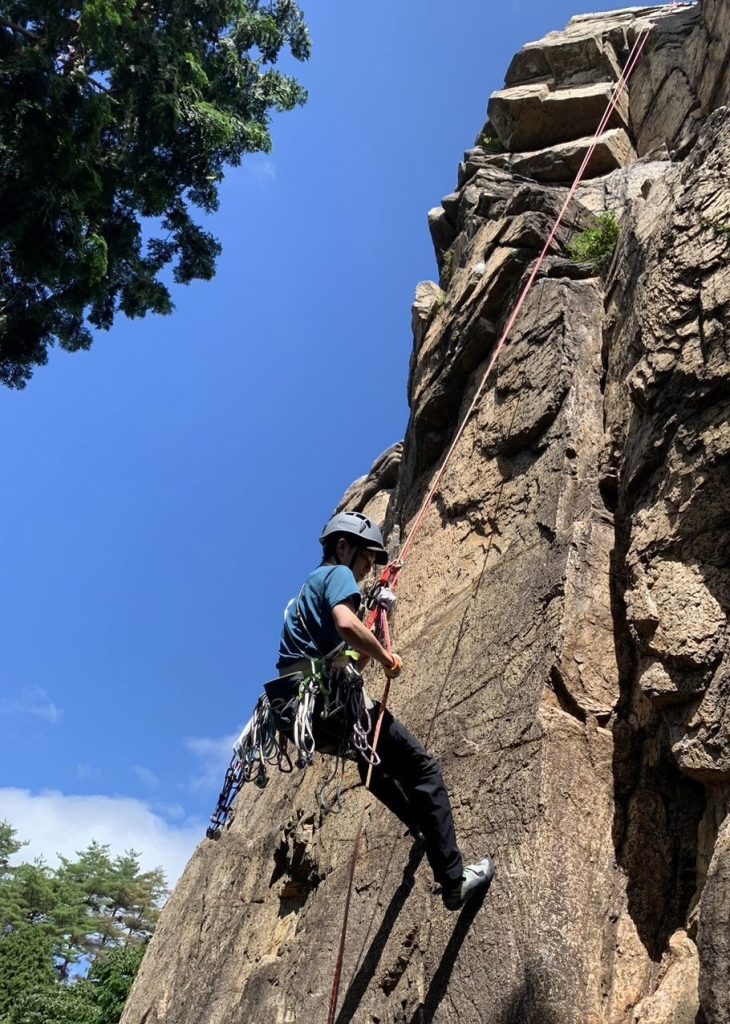

9月29日、8:45JR道場駅に集合。

まず駅から駐車場まで地形図とコンパスを使用してBチームで道案内をしながら向かう。前回も行ったところではあるが、いざ道案内をするとなると自信がない。これまでなんとなく眺めていた景色だったが、今回はしっかりとルートにある建物を確認しながら目的地へ向かった。少しずつ地形図を見ることに慣れ、楽しい。

9:30下部岩壁に到着。3人ずつのパーティーに分かれ、Bチームはセカンドで登っていく。まずワンピッチ登り、そこから東稜への取り付きまで歩く。その後東稜を登る。東稜に上がると下の景色がよく見え随分上がってきたんだなと思った。見晴らしが良かった。

その後懸垂下降を2回。1回目は短い距離なのでロープを折り返して、2回目はロープを2本繋ぎ懸垂を行った。

13:50下部岩壁に到着。昼食をとる。登っていると時間がたつのが速く、あっという間に時間が過ぎていた。

14:30中央ルンゼに移動。フィックスロープの通過を行う。これまではそれほど勾配がない箇所で練習してきたが、今回は急斜面。プルージックが効いているか確認し登下降する。登りは幾分ましだが、下りが怖い。プルージックが効いていないと下まで落ちてしまう。今回は、プルージックの効きについて大変な注意を払った。また、プルージックコードとロープとの相性についてもとても勉強になった。巻きつけの回数はどのロープでも同じではなく、ロープによって巻きつけ回数を変える必要があることが分かった。何度も繰り返すと効いているかが感覚で分かってきた。落石についてもどのように対処するか実践で学ぶことができた。

16:20終了し下山、駅へ向かった。

クライミング開始時はシステム構築、懸垂下降などただただパニックだったが、最近ようやく落ち着いて手順を確認しながら行えるようになってきた。

手順については間隔をあけると忘れてしまい、それが重大な事故につながる。何度も練習して自分のものにしていきたいと思う。

8:45道場駅集合

Bチームメンバー4名が始めて全員揃い、リーダー陣6名、体験の方1名、計11名と大所帯での山行でした。だんだん会の色んな先輩方とお会いする機会が増えてきて嬉しい限りです。

百丈岩までは駅から徒歩で数十分で到着しました。今まで岩に近づいたり下から眺めたりすることがあまりなかったので見るだけでも楽しい経験です。外岩経験がほぼ全くない私からしたらこれからどんなところを登るのかハラハラわくわくでした。

今回は登ること自体よりも、懸垂下降やフィックスロープの通過などを中心に学びました。

午前に、4人一組2チームに分かれ、登って懸垂下降を二度繰り返しました。7月に一度、支点の構築方法やメインロープでのセルフのとり方、懸垂下降を教えて頂いたものを改めて復習できたのと、今回ははじめてフォローの方を上からビレイしました。ビレイデバイスの使い方がリードのビレイの際と全く違って難しかったです。午後にもう一度やらせてもらいましたが、一回やっただけでは覚えられてなかったので、ひとまず帰り道の電車で今日習った覚えていることはすべてメモをとっておきました。

午後は、フィックスロープを使ってのトラバースや、プルージックを使っての上り下りといった、ロープを張った状態でより安全に移動する方法を学びました。とにかく絶対にフリーな状態をつくらないようにすることが最優先だなと思いました。知識として知っていても、慣れてないと切羽詰まった状況では、次の動きをするために自分で自分のカラビナを外してしまいそうです。先輩たちに見てもらいながら、皆で反復練習をするのは大人の部活感があって楽しかったです。

第4ステージはクライミングステージで、まったくの初心者である私からしたら、自分が登れるのかどうかすらわかりませんが、次の山行が楽しみで楽しみで仕方ありません~!!

| 山行期間 | 8/24(夜)~25 |

|---|---|

| メンバー | SMD,OSM,TMN,HJR,KTD,HRG |

| 山行地域 | 鈴鹿元越谷 |

| 山行スタイル | 沢登り |

1泊2日 道の駅にて前泊後、活動開始

8/24 21:00頃、道の駅 あいの土山に、SMD号、OSM号の2台に分かれ到着。

雨の予報もあったものの到着時は晴天で、屋根の下に各々ロールマットを敷いて就寝。

OSMさんに用意してもらった蚊取り線香のおかげか、意外と虫刺されは気にならず快適に寝ることができた。一晩中雨が降らなかったのもありがたかった。用意していたテントは使わず。

8/25 5:30 起床し、各自で用意していた朝食を食べ、6:00過ぎに活動開始地点の駐車場に向け出発。

30分ほどで駐車場に着き、その後各自装備を整えたうえで、6:45活動開始。

初めての沢登りに緊張していたが、初めはくるぶしまでくらいの水量の部分が多く、そこまで疲労なく進むことができた。SMDさん先頭、OSMさん最後尾という布陣でテンポよく進んでいく。適宜堰堤を巻いて進みつつ、8:20頃、核心部分の元越大滝に到着。

手前で休憩中、後ろから来たパーティに抜かしてもらった。

休憩中にOSMさんからBチームメンバーに、ハーケンの打ち方を指導いただいた。実際に使用したわけではないが、将来もっと難しい沢登りをする時への期待が高まる。

元越大谷を右側から巻いて登ると、沢の色がさらに綺麗になり、楽しく進むことができた。

分かれ道に来るたびに、OSMさんに読図を教えていただきながら進む。

4m滝のシャワークライムでは、先にMチームメンバーに上ってもらい、Bチームメンバーはセルフを使って上でロープ確保してもらうなど、安全に注意しつつ進むことができた。

11:30頃、水沢峠(標高900m)に到着し、沢登りを終了。登山靴に履き替え下山、13:00に駐車地まで帰還し行程を終了した。

初めての沢登りだったが、しっかりとした指導の下、楽しくできたと思う。

今後はクライミングの要素もあるような難しいコースにも行けるよう、クライミング、読図の練習を頑張ろうと思えた回になった。Mチームの皆さんありがとうございました。

| 山行期間 | 8/10(夜)~14 |

|---|---|

| メンバー | TMN,NKN |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | 縦走 |

8月11日、朝食を済ませ6:10出発。バス乗り場に着き長蛇の列に並びバスを数台乗り過ごし6:43上高地バスターミナルに到着し歩き始める。観光客がとても多い。天気は快晴で梓川も美しく、穂高もはっきり見える。これまで上高地になんどか来ているが、ガスがなく穂高がはっきり見えたのは初めてでとても嬉しかった。景色を楽しみながら9:20に徳澤園に到着する。

ここで水を補給。先輩は5リットル、私は4リットルを担ぐ。ザックがとても重い。ここから長塀山まで約1,000m標高を上げる。樹林帯の中で風が抜けず暑い中、テントや食糧、水等の荷物を担いで登りがとてもきつい。今回の山行でこの登りが一番辛く、蝶ヶ岳まで長い道のりだった。蝶ヶ岳までの登りはなかなかペースが上がらず時間がかかったように思う。ようやく14:15に蝶ヶ岳に到着。テント場は先客でいっぱい。テントを張る場所がないほど。なんとか隙間を見つけてテントを張った。到着時はガスだったが、日が沈む頃には天気が回復し翌日登る常念岳を見ることができた。

8月12日、3:30起床。テントを撤収し5:00出発。快晴でモルゲンロートも見える。朝日に照らされた穂高、槍が美しい。この景色を眺めながらの縦走、最高。とても楽しい。登山していて良かったと喜びを噛み締める。ワクワクする。何枚も写真を撮る。

ここから常念岳を越え大天荘を目指す。ぐんと下って、登り返しもとても大きい。それを何度も繰り返す。途中何度も常念岳の方向を見るがはるかに遠い。蝶から常念岳は長い、遠い、しんどい。今回の山行でこれも印象に残ったことだ。

常念から常念小屋までは大きい下り。常念小屋のテント場を見ると、蝶ヶ岳から常念小屋までとても遠くしんどかったので、もうここでテントを張りたいと思ってしまった。

ようやく大天荘テント場に着きテントを張った。ここのテント場は快適。蝶ほど混雑していない。この日の夕方はガスで景色が望めなかった。

8月13日、人生で初めての槍のアタック日。一般登山道でも私には初めての経験、とても嬉しい。ドキドキする。天気は午後から崩れそうな予報。私は絶対登りたいが、安全面を考慮し先輩から天気次第で予定変更もあり得るとのこと。

東鎌尾根というその名前に不安を抱きながら進んでいくが、下りは少し嫌だったが、思うほど怖さはなかった。

登りたい思いが通じたのか、起床時より天気が回復し晴れ間も見える。これなら槍に登っても下の景色も見える。歩くペースも予定より早く槍ヶ岳山荘に着いた。

荷物をデポしていざ槍ヶ岳山頂へ。先輩に掴む石が動かないか確認してから掴んで登るようにと助言をもらう。そういう癖を今からつけておくように、と。気を付けながら一歩ずつ登り最後の梯子を登り山頂に到着した。とても感動した。私でも登れるんだと思った。

山頂について、先輩は北鎌尾根から登ったことがあると聞き、そちらを見て感心してしまった。やっぱり先輩は凄いなあと。私もいつか北鎌から登れるようになりたい。

山頂も人は多く、下りの梯子も順番待ち。順番にゆっくり下りていく。登りは怖くなかったのに下りは怖い。クライムダウンしかできない。

12:44槍ヶ岳山荘まで下りてきた。先輩が褒めてくれた。その日は殺生ヒュッテでテントを張ることになっていたが、予定より行動が早かったためもう少し下山しておこうということになりババ平キャンプ場を目指す。キャンプ場のスタッフが時間が遅くなると不在になることと、天気が下り坂であるため下山を急ぐ。先輩の下山のスピードが非常に早く追いつけない。途中追いつくのを諦めたくなる。案の定雨が降ってきた。土砂降りではないためレインウェアを着ずに下山した。

ババ平に着く前に雨がさらに小降りになった。到着してテントを張った。先輩に下山のスピードについて聞くと、このスピードくらいで下山できないといけないとのことだった。標準タイムでは遅すぎる。他の先輩方もとても速い、と。私自身、登りは苦ではないが、下山や下ることが苦手なので今後トレーニングしていかないといけないと思った。

8月14日、予報どおり昨日の夜はずっと雨が降っていた。朝には雨が上がる予報だったがなかなか

上がらず出発時間は6:49とゆっくり。昨日ババ平まで下山していて良かった。余裕がある。上高地までこれまでずっと先輩が持ってくれていたテントをやっと私が担ぎ無事下山した。

今回は先輩と2人での夏合宿となり、私だけのために長い行程を付き合って頂くのも申し訳なく、良いのかなと心配していたが、問題ないと仰ってくださり、大変感謝しています。一般登山道ですが、槍ヶ岳に初登頂したので私にとってはとても感動的で忘れられない山行になりました。また、天気にも恵まれ美しい景色を眺めながら大好きな山を歩くことができとても幸せな瞬間でした。

約15kgの荷物を持って50km歩き、テント泊を3泊したのも初めてで、やりきった充実感でいっぱいです。

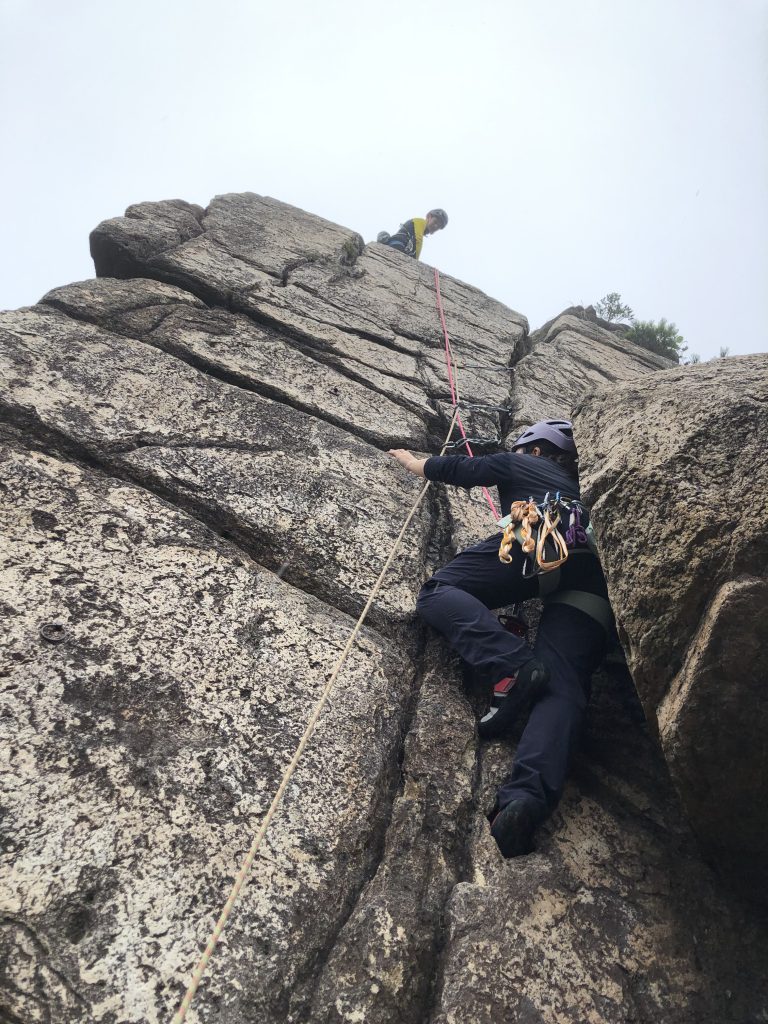

| 山行期間 | 8月17-19日 |

|---|---|

| メンバー | Bチーム4名、リーダー5名 |

| 山行地域 | 保塁岩 |

| 山行スタイル | クライミング講習 |

1日目

2ヶ月ぶりに堡塁岩に行ってきました。

お盆の最後というのもあり、混んでるだろうと思いながら駐車場に向かうと、朝からほぼ満車状態でした。どうやらバードウォッチャーの方々が朝から張ってたようです。

なんとか脇のスペースに駐車して、朝イチで

中央稜に向かいました。

登ったルートは、凹角ルートⅣ+、中央クラックⅤ+、ビスケットチムニーⅣ+、ルンゼルートⅣ

チムニーは初めて登りましたが、岩に囲まれてる感覚は少し安心感もあって楽しく登れました!

西壁に移動してコズミックライン5.10a★★★にトップロープ張ってもらいました。最後の核心がハングしていて、高度感もけっこうあります。

緊張しながらトライして、フレークを登っていくのですが、ハングの手前で力尽きて落ちました。

ジムで鍛えてまたリベンジに来ます!

(HJR記)

2日目

個人としては2回目の外岩。前回と同じ堡塁岩にやってきました。

6月の時に登れなかった右クラックⅣにリベンジしようと、ジムで2ヶ月練習してきたので、朝から気合い十分でした!

最初、いきなり右クラックが空いていたため、右クラックから始めました。レイバックがなかなか上手くできず、今回も敗退か…?と思ってしまいましたが、下にいた方のアドバイスもあり、無事に右クラックフォローのリベンジすることができました、嬉しいです。。

その後、西壁に移動し、トップロープを張ってもらったジグザグクラック5.9+★★★、サラマン5.9+に挑戦しました。クラックは初めてで、ハンドジャムのコツを掴むのが大変でした。かなり苦戦しました、、

2回目のサラマンでは、もう少しでノーテンまでいくことができて、少しクラックの楽しさを知ることができました!!

合間に東稜で、2ピッチだけですがマルチピッチの練習も挟むことができ、とても充実した1日になったと思います。楽しかった!

サラマン楽しかったです。

トップロープを張っていただいたYMOさんに感謝して、これからもクライミング頑張ります!

(HRG記)

3日目

8/19 8時六甲道駅集合。そこから堡塁岩すぐの駐車場へ車移動。先輩方は三日連続熱心にBチームの補習をして下さった上に、何百回も来ているいつものトレーニングの岩場ですが、一方、私にとっては記念すべき人生はじめての岩登りの舞台です。この日を楽しみに通勤電車でクライミングの教本読んだり家で一人でロープワークの予習などをしていたので、もうわっくわくです~!

岩場につくと、本日は天気の悪い平日ともあり他に登っている方は誰もいませんでいた。まずは、中央稜で懸垂下降の仕方を教えて頂き、実際に自分でも懸垂下降のセットをやってみたりと、ひとまず人生で一回目の外岩懸垂下降を体験しました!正直、到着して一番初めの懸垂下降のセットの仕方を自分で再現する時が一番どうしたらいいかわからなかったです。初めてあんな岩場に立って、一度目の前をお手本を見せてもらったものをいざ自分でやるとなると????となってる自分を感じました。

それから降りたり登ったりして、本日はPASのつけ方から、セルフのとり方、懸垂下降の仕方、流動分散支点の構築方法、マルチピッチのビレイの仕方、ヌンチャクやカム、ナッツの回収の仕方、等々、クライミングについて一から丁寧に教えて頂きました。もちろん本日習ったことは注意点なども含め全て帰りの電車で全てメモしました!全くの初心者なので、ビレイ解除したらロープアップと叫ぶなど、どこで何と言ったらいいのかすら最初は全くわかりませんでした。一通りの流れを教わったので、次回以降は、次の行動を予測して先先準備して動けるようになっていきたいです。

実際登ってみての感想は「???☆なんじゃこりゃ☆???」といった感じです。7月からボルダリングジムに通い始めたのですが、ジムではとにかく決まった色のホールドを追いかけていけばいいので、どうやったら決目られたホールドに手を伸ばせるようになるのかを考えることはあっても、そもそもどこに手や足を置いたらいいのかを考えることは私はなかったです。なので、いざ登ろうとすると、登り方がま~ったく分からないのです。へこみがあるように見えるけど、果たして自分がそこにのっかっていけるのかもわかんないですし、わからないことだらけでした。

とはいえ、岩はパッと見た感じこれは登るものなのか?はにゃ?と思う一方、きっとよく見ればたくさん手足をかけるところがあるんだろうなとも感じました。そしてもっと練習していけば、自分の身体や技術のことをもう少し信じられて次の一手次の一歩と手足を出していけるんだろうなと思いました。

ちなみに今日登ったのは、右カンテⅢ+東稜Ⅳ−2ピッチ、ちびっ子フェイス右Ⅲ、斜上クラックⅤ−、ダッコちゃんⅣ+だそうです。ルート名やグレードを聞いたところで私にはさっぱりなのですが、最後のだっこちゃんは私もかろうじてだっこ姿勢をとれ、一番楽しかったです~!!今日も今日とて泉州山岳会に入会してはっぴーでした!

(KTD記)

| 山行期間 | 7/27夜~28 |

|---|---|

| メンバー | SMD,TMN,NKN,HJR,KTD |

| 山行地域 | 吉野川 下多古川本谷 |

| 山行スタイル | 沢登り |

Bチーム初めての沢登り。奈良県の吉野郡川上村下多古で沢登りをしてきました。思わぬハプニングがあり、途中でエスケープしたメンバーもいましたが、思い出に残る楽しい沢登りになりました。

7/28 前日夜に出発し、道の駅で野宿させていただきました。しっかり睡眠をとって、朝から絶妙な曇りぐあいで気温はちょうど良し。道の駅から入渓地点まで車で十数分です。初めての沢登りに鼓動が高鳴ります。

駐車場に着くと装備を付けて、入渓地点まで下ります。川に足を浸けた瞬間、「冷たっ!」と声が出ましたが、慣れてくると気持ちよく感じてきます。沢靴に水が入ってきて足全体が水に包まれていると、なんとなく心地よい。川遊びをしていた頃の記憶が蘇ってきて、つい童心に返ってしまいました。普通の登山だとできるだけ濡れないように気を付けるだけに、逆に自分から濡れにいく行為はすごく背徳感がありました。

そんな感傷に浸りながら登ること数分、前を歩くKTDさんの沢靴に異変が起きます。見てみると、ソール部分のフェルトがぱっくりと剝がれていました。しかも両足。先輩会員のお古を貰ったということだったので、経年劣化が進んでいたのでしょう。TMNさんが手際よく針金と細引きで応急処置して、とりあえず沢登りを続行します。後ろからヒヤヒヤしながら見守っていると、紐がどんどん緩んできて外れそうになってくるので時々調整します。しばらくすると、足指が見えるぐらい靴の劣化が進んできたため、途中から北田さんのみ沢沿いの遊歩道にエスケープすることに。後で合流することを約束して、先に進むことになりました。

今回の終着点である琵琶の滝まで着くと、二段状になった見上げるほどの大滝がそこに。滝から浴びる水しぶきが爽快でした。できれば全員で琵琶の滝までたどり着きたかったですね。その後、KTDさんとの合流に手間取りながらも、無事に全員下山できました。

振り返ると、今回は楽しくてあっという間の山行でした。暑っい夏に涼みながら自然を楽しめる沢登り。この爽快感にハマりそうです。

| 山行期間 | 2,024/07/12夜~07/14 |

|---|---|

| メンバー | MTM,SMD,MZN,NKN,HJR |

| 山行地域 | 白馬三山 |

| 山行スタイル | 縦走 |

Bチーム第3ステージ最初の合宿で白馬鑓温泉に行ってきました。当初の予定では白馬岳を縦走するはずでしたが、悪天候の予報により2日目で引き返すことになりました。

7/13 前日の夜から出発し、猿倉の駐車場へ。3連休の1日目だというのに駐車場はかなり空いていました。白馬岳に続く大雪渓が通行止めになっていたからでしょうか。先の天気も芳しくなく、少し不安なスタートです。

朝の時点では天気が良く、この天気が続けばいいなと思いながら登山を開始します。1日目は時間に余裕があるということで、道中で読図を教えてもらいながら進みました。読図に慣れておらず、高度や周りの景色と照らし合わせても、自分の現在位置をつかむのに手間取ります。もっと読図を練習しないといけないです。道中には高山植物や山菜などが咲いており、たまに立ち止まって愛でながら、順調に歩を進めていきます。

小日向のコルを越えだしたところから、雪もところどこ姿を見せてくれました。この時期に雪を見られるのはかなり興奮します。

斜面に雪渓が出てくると、安全のためにアイゼンを装着します。アイゼンを付けるときは、斜面の方を向いて装着したほうがよいと教えていただきました。雪渓上だと音もなく落石が落ちてくるそうで、雪渓に背中を向けていると、気づかずに落石の不意打ちを喰らう可能性があります。周りにはいくつも岩石が転がっており、音もなく襲いかかってくるのかと思うと肝が冷えました。雪渓の通過中は、上を気にしながら歩幅を小さく歩きました。

ときどき吹き抜ける風が気持ちよくて、下界の蒸し暑さを少しの間ですが忘れられました。天然のクーラーに感謝です。小屋が近づいてくると、湯気が立ち上がっているのが見えてきました。我々を歓迎する合図のようにも見えて、テンションも上がります。小屋に着くと温泉が勢いよく湧き出ており、小川のようになっていました。軽く触れてみると少しぬるくて、やっぱ温泉なんやと改めて実感。

テントを設置してしばらく休憩したら、私と島田さん、中野さんは温泉に入ることにしました。夕方ぐらいだと、男性が露天で、女性が室内温泉になっています。360度ほぼ丸見えの露天風呂で、入るのに勇気が入りました。ただ自分の裸体を衆目にさらしていると、気恥ずかしさと同時にどこか誇らしい感覚になってきました。山の解放感のおかげですかね。 入浴料は1500円で、正直高いといえば高いですが、この絶好のロケーションに、施設を作ってくれた山小屋の苦労を考えるとむしろ安いのかもしれません。山で温泉に入れる贅沢を噛み締めながら、たっぷり浸かりました。

5時頃になると、今後の天気を踏まえて撤退することが決まりました。残念でしたが、温泉にも入れたし まあいいかーとすっと受け入れられました。ただ、胃が破れそうになるほど晩飯をお腹に詰めて、その日は就寝することになりました。

7/14 しっかり熟睡して、4時半に起床しました。本来なら白馬山荘に向かうはずでしたが、前日に撤退を決めたため、テントを片づけて降りる準備をしていきます。6時ごろすべて撤収して山小屋を後にします。下りも慎重に雪渓を通過し、無事に登山口まで戻ってきました。

今回は白馬岳のピークにもたどり着けず途中で撤退することになりましたが、学びも多く非常にためになった山行でした。またいつかリベンジします。

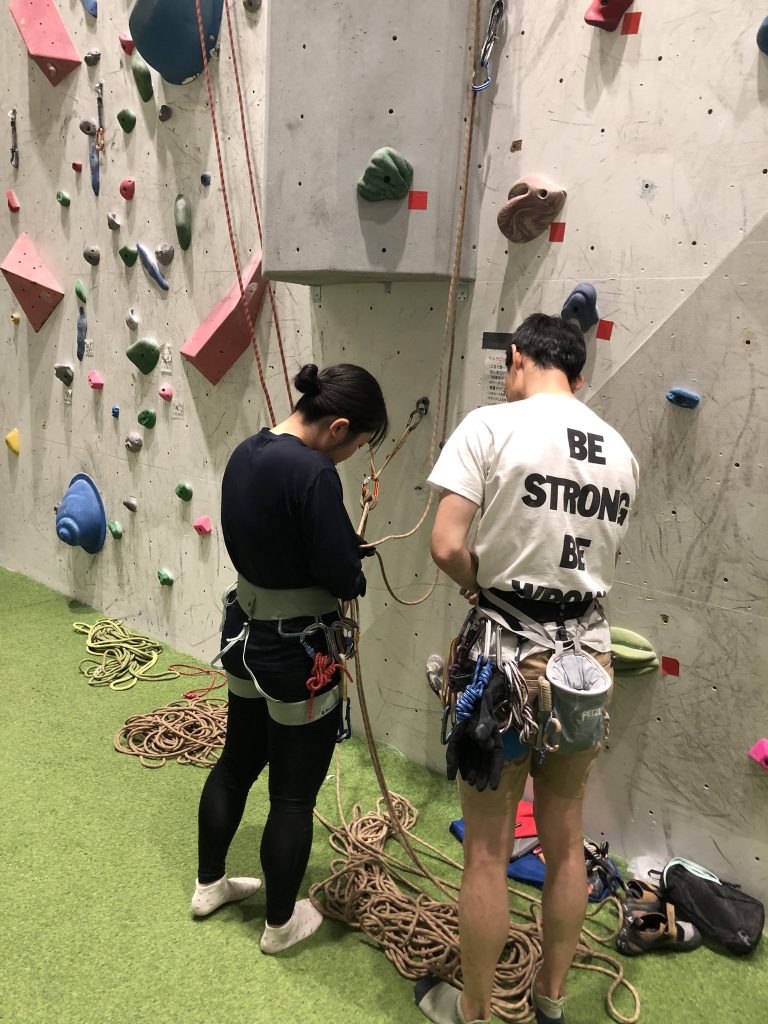

| 山行期間 | 2024/6/23 |

|---|---|

| メンバー | Bチーム2名、リーダー4名、体験入会1名 |

| 山行地域 | Dボルダリングなんば |

| 山行スタイル | 室内壁 |

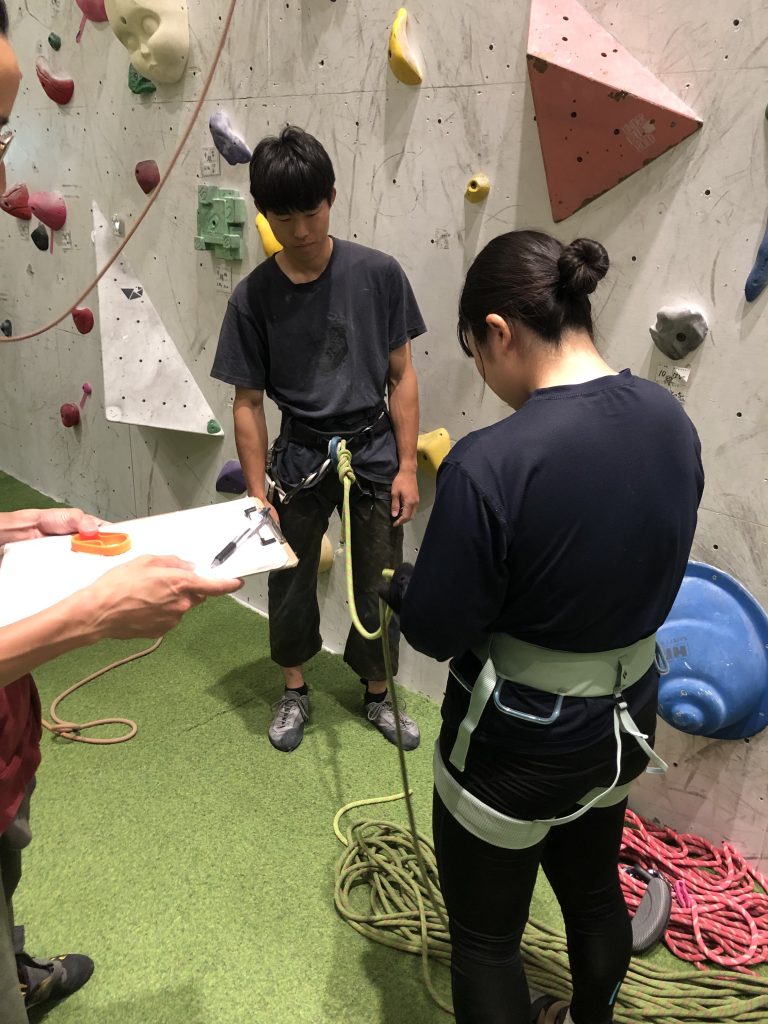

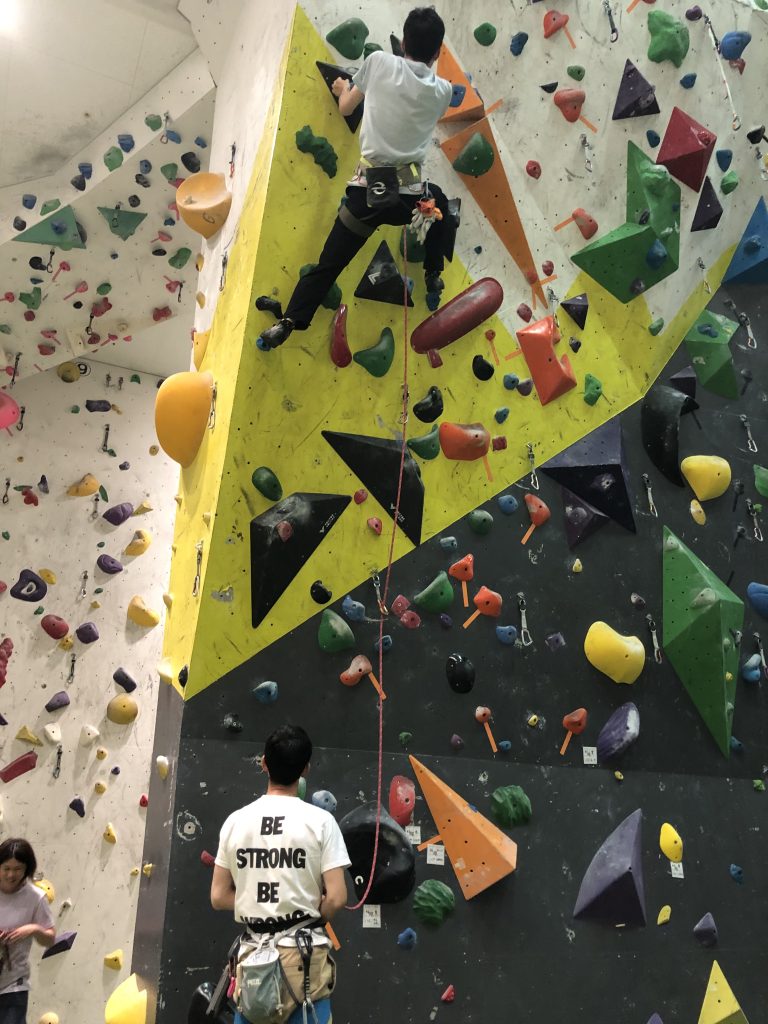

第2ステージ最後の外岩の日でしたが、雨のため室内講習を行いました。体験入会の方にもお越しいただき、みんなでヨレヨレになるまで登りました!

今日で第2ステージ終了。これからもクライミング楽しく安全に続けていきましょう

次は夏山・沢登りです♪♪