アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ!

| 山行期間 | 2025年12月25日夜〜28日 |

|---|---|

| メンバー | SGY、ABE、SZK、AKS、OOM、KNI、YSD |

| 山行地域 | 南アルプス |

| 山行スタイル | 冬合宿・冬山ピークハント |

12/25(木)

21時天王寺出発組と20時半堺出発組に分かれて離反。多賀で一度合流した後、1時半頃戸台パークに到着。車中にて就寝。

12/26(金)

前日の天気予報では雨の可能性も高く心配していたが、5時起床時点で雨は降っておらず、降るとしても雨ではなく雪の予報だったので予定通り出発。7時、甦黒川郷の碑付近に車を停めて出発。1時間ほどで、数年前の大雨で流出した戸台河原駐車場跡に到着。

そこからひたすら河原歩きである。予報通り途中から雪がちらつき始める。渡渉ポイントがいくつかあったのだが、前日までの雨でやや増水した川の渡渉は難しかった。アイゼンを履くと滑りにくく渡りやすいという気づきを得た。

13時20分頃、丹渓山荘跡に到着。ようやく河原歩きに終わりが来る。ここからしばらくは八丁坂と呼ばれる急騰で体力が削られる。やっとの思いで八丁坂の頭までついたがここからもまだ結構道のりがあり、結局明るい内にテント場までつくことは出来ず、最後はヘッデンをつけての歩行となった。なんとか17時45分に全員が長衛小屋に到着できた。

そこから初めての雪上でのテント設営。爆風にさらされ寒さに耐えながら、テントが飛ばないように必死に抑えて設営した。その後の夕食は長衛小屋の方のご厚意により小屋の中のテーブルを使わせていただき、暖かい場所で調理と食事をすることができた。冷えた体にこの日のメニューのラーメンが沁みた。食後テントに戻って20時就寝。

12/27(土)

5時起床。天気良好。朝食をとり身支度をして7時頃出発。今日はアタック装備で仙丈ヶ岳のピークを目指す。トレースのないまっさらな雪道を歩く。最初は程良い積雪だったが徐々に雪が深くなり段々とラッセルがしんどくなってくる。膝を超える位のラッセルになってくると慣れないBチームは少し進むのにも時間がかかってしまう。軽々とラッセルしていく先輩方の背中が頼もしい。10時頃、藪沢大滝の頭に到着。

ここから少しいくと森林限界を迎える。稜線に出ると、強風の洗礼を受ける。風に煽られながらのラッセルは体力も気力も削る。小仙丈ヶ岳が目の前に見えているのになかなか近づかない。日暮れまでの時間を考えると仙丈ヶ岳のピークはもう踏めないがせめて小仙丈ヶ岳までは行きたい。その思いで必死にラッセルをする。13時半前にようやく小仙丈ヶ岳到着。

ゆっくりしている間もなく、記念写真を取ったらさっさと踵を返し来た道を下山する。自分が軽い高山病で体調を崩したせいで皆に心配をかけながらの下山になって申し訳なかった。帰りは行きの4割以下の時間で帰ることができ、到着したのは16:00だった。

そこからテントにて夕食の準備が始まる。食事担当大政さんが用意してくれたこの日のメニューはほうとうで楽しみにしていたのだが、頭痛と吐き気が酷くなってきた自分は結局食べることが出来なかったので残念だった。

12/28(日)

4時半起床。朝食を食べ身支度を整え、テント撤収後、6時半出発。てこずった八丁坂も下りはスムーズに進み、2時間ほどであっという間に丹渓山荘まで辿り着いた。ここからは長い河原歩き。行きに難儀した渡渉も、アイゼンのおかげで難なく渡れた。はずだったのだが、行き道序盤にあった渡渉の存在を忘れていた。

アイゼンを外し長い河原歩きの終盤に現れた渡渉で、ものぐさな気持ちが勝ってアイゼンを履かずに渡渉を試みようとしたために川に足がはまる者、転ぶ者など数名。この日は気温も高くあと少しでゴールだったので問題なく済んだので良かったが気をつけなければと反省。

長い河原歩きの果てに12時50分、無事下山完了。夏合宿は雨の為、一泊で終わってしまったBチームとしては、冬合宿が初めての2泊の山行で、歩く距離も長く、ラッセルもしっかりできたとても内容の濃い合宿となりました。ご指導いただいた先輩方、ありがとうございました。

(KNI記)

<行動記録>

12月26日(金)

甦黒川郷の碑(駐車地)7:00→戸台河原駐車場跡8:10→丹渓山荘跡13:20→北沢峠17:30→長衛小屋17:45

12月27日(土)

長衛小屋6:40→大滝ノ頭10:00→小仙丈ヶ岳13:20→大滝ノ頭14:35→長衛小屋15:55

12月28日(日)

長衛小屋6:30→北沢峠6:50→甦黒川郷の碑12:50

| 山行期間 | 2025年12月7日 |

|---|---|

| メンバー | SGY、ABE、AKS、OOM、KNI、YSD |

| 山行地域 | 蓬莱峡 |

| 山行スタイル | アイゼントレーニング、担荷 |

納山祭の翌日、生瀬駅に集合して徒歩で蓬莱峡に移動。スタート時は少し肌寒かったが、1時間ほど歩いたので身体はすっかり暖まった。

程なくしてMチームのICKさんとSMIさんも合流して下さって、にぎやかに練習スタートとなりました。

まずは砂山でのアイゼン歩行。斜面に対して出来るだけフラットフッティングを心がける。急斜面では前爪に乗って登っていく。練習も3回目ともなると少しは歩行の感覚が掴めてきたように思いました。

先月までは混雑していた蓬莱峡も12月はバスの運休のせいか人も少なくゲレンデはほぼ貸し切り状態で、おかげでいろいろなルートを歩けて勉強になり、特にトラバースでの足の向きや両かかとの幅、急登での前爪の感覚は重要だと思いました。

また今回はリュックを担いでの練習だったので空身とは違ったバランスのとり方も勉強になりました。

大屏風岩に移動してからはフィックスロープを張って、「猿回しトレーニング」の実施。登りでは前爪のかけ方と踵を上げないように意識して、下りでは腰を落として慎重に下る。

繰り返し何度も登り降りをしていくうちにコツが解ってくると同時に脚も疲れてくる。斜面と懸命に向き合いながらも、ふと見上げれば周囲の山々は紅葉で色付いて素晴らしい眺め。実に充実したトレーニングでした。

最後は担荷トレーニング。今回は担ぐリュックを前回よりも重くしてナガモッコク尾根から岩原山、塩尾寺を経て宝塚に向かうコースに挑みました。

一歩一歩の重みがアイゼントレーニングで疲れている脚にのしかかり辛くは感じるのですが、自分自身少しずつ担荷力が強くなっている事も実感できました。

昨日の納山祭では先輩方、特にOBの方々の凄い山行歴や経験をたくさん聞かせていただき良い刺激を受け、今回は気合を入れて練習に臨めました。今後も色々な山に挑戦出来るよう精進したいと思います。

ご指導いただいたSGYさん、ABEさん、また、合流してご指導していただいたICKさん、SUMさん、本当にありがとうございました。

(YSD記)

| 山行期間 | 2025年11月16日 |

|---|---|

| メンバー | ABE, SGY, SZK, AKS, OOM, KNI, YSD |

| 山行地域 | 蓬莱峡 |

| 山行スタイル | アイゼントレーニング、担荷 |

先週に引き続き今週も蓬莱峡でアイゼントレーニングからの担荷トレーニング。先週とは打って変わって気持ちの良い快晴、絶好のトレーニング日和でした。

阪急宝塚駅8:27発のバスに乗り込みいざ出発。バスは蓬莱峡を目指す登山客で満員でした。知るべ岩で下車してしばらく歩くとトレーニング場所に到着。

まずは先週雨のためできなかった冬山装備チェック(服装編)です。12月に控えた本番に備えてBチームの冬山装備を先輩方がチェックしてくれました。

そのあとはビーコンの使い方の説明。

それらが終わるといよいよアイゼントレーニングです。まずはハーネスやアイゼンの装着から。私は初めてのアイゼン装着のため手こずりながらもなんとか取り付け完了。ピッケルを手にいざ歩行訓練開始。

座学で教えていただいた歩き方のポイントを思い出しながら慎重に歩を進めます。フラットに足を置くのになかなか慣れず気を抜くといつもの歩行になりがちです。

柔らかく脆い砂場や、傾斜の強い岩場などを歩き回ります。終わる頃にははじめの頃よりアイゼンを履いた歩行に慣れたようでした。

アイゼントレーニング後は軽く昼食をとり、担荷トレーニングです。転がっている石を土嚢袋に詰めてザックを重たくしていざ出発。

ナガモッコク尾根から岩原山、塩尾寺を経て宝塚駅へ向かうコース。最初からまぁまぁの急傾斜、かつ滑りやすい足もと。重たい荷物が後ろに引っ張られるのに堪えながら一歩ずつゆっくりと進んでいきます。

1時間経ったところで小休憩。まだ登りの半分くらいと聞きガックリ来るが、とにかく一歩ずつ、バランスを崩さないように気をつけながら進むしかない。そうやって無心に登っていると岩原山(573m)に到着。ここで再び小休憩。

ここからは平坦な道か下り坂なので足取りも軽くなります。15時頃、塩尾寺を少し過ぎたところで担荷解除。16時前には宝塚駅につき解散。充実したトレーニング日となりました。ご指導いただいた先輩方、ありがとうございました。

(KNI記)

| 山行期間 | 2025年11月9日 |

|---|---|

| メンバー | SGY, ABE, SZK, AKS, YSD |

| 山行地域 | 蓬莱峡 |

| 山行スタイル | アイゼントレーニング、担荷 |

今回は、蓬莱峡で冬山に向けてのアイゼントレーニングと歩荷でした。

しかし、宝塚駅集合時点ですでに本降りの雨。予報でも一日中しっかり雨。最近のBチームの山行は、雨にたたられ続けています。

バスを降りてから蓬莱峡広場(砂場)まで、やや彷徨いながら到着。早速、アイゼンを装着しピッケルを持ってアイゼントレーニング開始。

フラットフッティングをはじめとする座学で教わった注意事項を再確認して、砂山を歩き回りました。登り、下り、トラバース、斜面の緩急など様々な状況でのアイゼン歩行を繰り返し練習しました。私は足首がやや硬いので少し苦手意識があるので、しっかりとトレーニングできました。

次は、大屏風岩の緩斜面にフィックスロープを張って、通称(?)猿回しのトレーニング。下りではフラットフッティングや重心をしっかり下げることを、登りでは安定したフロントポインティングなどを意識しながら、繰り返し練習しました。なかなか難しい。

そして最後は、歩荷訓練。ザックに石を入れて21kg。久しぶりの歩荷なので、ザックの重さがきつい。冬靴も重い。雨もずっと降っています。気持ちを取り直してスタート。適宜小休憩が入るものの、止まると汗と雨で濡れた体が冷えて寒くなる。黙々と歩いていたが、ハニー農場手前の急登はまあまあきつかった。

ここからの舗装路歩きは、冬靴を履いていることもあり思った以上に足にきました。大谷乗越から六甲縦走路に入り、小さなアップダウンを繰り返していると塩尾寺に到着。ようやく歩荷解除。体が一気に軽くなりました。しばらく歩いて宝塚駅に到着するころに雨は止みました。

一日中、雨が降りしきる悪コンディションの中での長時間にわたる御指導、歩荷トレーニングにお付き合いいただいた先輩方、偶然に歩荷に同行いただいたMTUさん、HJRさん、本当にありがとうございました。

1週間後にも同様のトレーニングが予定されています。これらのトレーニングをしっかり積んで冬合宿に臨みたいと思います。

(AKS記)

| 山行期間 | 2025/10/3(夜)~10/5 |

|---|---|

| メンバー | SGY,SZK,OOM,KNI,YSD,AKS |

| 山行地域 | 南アルプス |

| 山行スタイル | 秋山登山(偵察山行) |

Bチームのメンバー全員にとって南アルプスデビュー山行だったので、皆が今回の山行をとても楽しみにしていました。しかし、天気予報が直前になって急激に悪化。ややテンション下がり気味に、前日夜に大阪出発となりました。

午前2時過ぎに仙流荘(戸台パーク)到着後、仮眠。

翌日は早朝から雨が降り始めました。第1便のバスに乗車して北沢峠に到着。本日の幕営地である長衛小屋まで移動して、雨なかでのテント設営。

今回の山行の目的は、冬合宿の偵察ということを頭にいれて早速、仙丈ヶ岳に向けて出発しました。Bチームで先頭を交代しながら進みます。

順調に高度を上げて行きますが、雨やガスで展望は全く望めません。高度が上がるにつれて、紅葉が綺麗になっていくのがささやかな心の癒しでした。

雨中山行の経験の少ないBチームにとっては、よい経験となりました。

森林限界付近では、風が強くなることなどを考慮して防寒対策を考えることなどの指導を受けました。

その後すぐの稜線に出てからは、風雨が時折激しくなる中を進み、小仙丈ヶ岳に到着。ここでは、冬合宿時の道迷い防止などを想定した対応の指導を受けました。

さらに歩を進めて雨が降りしきる中、今日の目的地の仙丈ヶ岳に登頂となりました。

頂上では立ち止まると、風も強く体が冷えるのがわかります。

冬山だともっと厳しい寒さだろうと容易に想像できました。急いで登頂記念写真だけ撮って、速やかに下山開始。樹林帯まで戻ると、風もぐっと弱まりホッとしました。

そのまま概ね予定通りに無事テント場まで戻りました。

下山後、屋根のあるベンチで夕食を取りました。雨風で冷えた後の暖かいラーメンは本当に美味しかったです。心身ともに温まりました。

2日目は甲斐駒ヶ岳です。

午前4時過ぎヘッドライト着用で出発。雨が止んだので昨日に比べて快適です。

仙水峠、駒津峰と通過して順調に進みます。

途中、雲が大きく切れた時には、眼の前に甲斐駒ヶ岳、周囲には仙丈ヶ岳、北岳、富士山などが見られました。

雲が多いですが、雄大な景色が見えるとテンションも上がります。

後半は岩と白砂の登山道を登り、頂上到着。

昨日と違って、穏やかな天気なので、景色などを楽しみながら頂上でのんびり過ごせました。

下山を開始すると、雲行きが怪しくなり始め、テント場に帰り着くころには、しっかり雨が降り始めました。早急に撤収を行い、下山バスに乗って仙流荘まで戻りました。

今回、それほど気温が低くはなかったですが、風雨の中の3000m級の登山というものを経験できてよかったと思います。冬合宿に向けて、今回の山行での学習や反省をもとに事前準備や体力増強に励みたいと思います。

(AKS 記)

<行動記録>

10月4日(土)

北沢峠6:15→長衛小屋(6:30~7:25)→大滝ノ頭 9:00→小仙丈ヶ岳10:20→仙丈ヶ岳11:25→小仙丈ヶ岳分岐12:20→大滝ノ頭 13:00→長衛小屋14:05

10月5日(日)

長衛小屋4:05→仙水小屋4:40→仙水峠5:20→駒津峰6:45→六万石7:10→甲斐駒ヶ岳(8:15~8:35)→六万石9:10→駒津峰9:35→双児山10:15→北沢峠11:25→長衛小屋(11:35~12:10)→北沢峠12:20

| 山行期間 | 2025/8/23(夜)~8/24 |

|---|---|

| メンバー | OOS(CL),TCH(SL),YSZ(SL),AKS,OOM,KNI,YSD |

| 山行地域 | 大峰山系 |

| 山行スタイル | 沢登り |

Bチーム第3ステージ最後の山行は前鬼川の沢登り。

そもそも沢登りで難易度の高い場所に行きたいとの理由から山岳会に入る検討をし始めたOOM的にはとても楽しみだった山行。

23日(土)は前泊だったのですが、午前中に海釣りに行こうか悩んだ結果、沢に備える為行かないと決意。

緊張感のある前日を過ごす。

前泊場所に向かう車の中では鉄人AKSさんの普段のトレーニング等の話題に。

日課で20km走っていたりとか(最近はそこまで走っていないとの事ですが、AKSさんの「そこまで走っていない」は当てにならない。)

大阪から九州まで走って行った事があるとか。

今でも自分の聞き間違いでは無いかと疑っている。

そんなAKSさんは、休息日とかはとらないんですか?との質問に、「僕にとったら明日が休息日みたいなもんですから」と....。

山行舐めるなとMチームの方には叱っていただきたい。

緊張して山行に臨んでいるOOMやKNIさんの気持ちを少しは考えて欲しい。

YSDさんも河内長野から日本海まで自転車で行くとかいう訳の分からないスケールの話はやめて欲しいので同罪です。(Bチームの年長者2人が体力おばけ過ぎで怖いです。)

AKSさんは前回の夏合宿でKNIさんが体調を崩した際に、先行してテン場まで行き、登ってきた道を戻り、KNIさんの荷物を担いでまたテン場まで行くという仲間想いのナイスガイなのですが(笑)

あまりに話がそれ過ぎました。

閑話休題。

前泊場所は道の駅 吉野路上北山。

川沿いに降りてテントが張れるという事でOOM・KNIさんの2人は個人テント。

AKSさん・YSDさんは川沿いに直接マットを敷きワイルド野宿。

リーダー陣は車中泊。

前回の沢山行時にOOS会長はその辺で寝ると言っていたのでてっきりワイルドに野宿するのかと思って、どこで寝るんですか?と聞くと車中泊。

「虫が多いからね~」と....。

話が違う気がする....。

OOS会長はもちろん頼れるリーダーなのだが、どこか飄々としており面白い。

夜の宴会時に「熊に襲われた時の話はしたかな?」等と軽々しく恐ろしい話を語る。

腐った木の棒を手に持ち戦う覚悟を決め振りかざすと、立ち去ったとの事。

熊は目が悪いらしく、大きく見えたのかもと言う話は学びになりました。

夜も老け、各々就寝。

テント内はフライをかけていると暑く、少し寝苦しかったものの、途中フライを開け空気が通る様にすると川のせせらぎが心地よく、朝までぐっすり寝れました。

朝YSDさんに野宿は気持ちよく寝れたか聞いてみると、川の音がうるさくてあまり寝れなかったと。

真逆の感性。

それに、この人はいつも「寝れていない」と言いながら誰よりぐっすり寝ているので、あまり信用はできない。

そんなチャーミングさに、年齢を重ねるならこうありたいと思わされる。

またまた話がそれました。

という事で8月24日の朝、5時半起床。

天気が悪くなっていく予報だったので、期待はせずにそそくさと準備→出発。

前鬼川駐車場まで車で1時間弱。

日が昇り明るくなるにつれて青い空が見えてくる。

否応無しに期待感が高まる。

駐車場に到着し、装備を整えていざ入渓。

沢に足を入れると冷たい。

木々の間から射し込む光が美しい。

これぞ沢。

絶好の沢日和。

黙々と進むとついに見えてくる「前鬼ブルー」

嬉しくて心が弾む。

TCHさんの先導でずんずん進む。

小滝の連続と美しいナメ。

時折腰まで冷たい水に浸かる。

ほとんど難しいところはなく、快適に遡行。

途中、巻道で少し危険な部分でOOS会長がお助け紐を出してくれて、肩絡みでの引き上げを実際に見させてもらえました。

この部分も下から見ると、簡単に上がれるだろうとタカをくくっていたが、登ってみると意外と危ないのが理解でき、下から見て初心者を連れてきている際の適切な判断ができる様にならなければと感じました。

同様に先導のTCHさんの判断で巻いた部分も多数あり、自分的に登れると思ったところはチャレンジしてみたりもしましたが、結局登れなかったり、登れても自分の体格だから登れるといった部分もあったりで、自分がどこまで登れるかの把握と、立場が変わればリーダー・先導者としてどう判断すべきかという事は勉強になりました。

一般登山道と違い、行く道は自分で選ぶという沢特有のルートファインディングが難しさもあり楽しさもあるなと思いました。

そして、突然始まる懸垂下降。

Dボルで練習して以来の約1ヶ月ぶり。

2025年4月5日に初めてロープを触ったぐらいのクライミング超初心者にとって1ヶ月の空きは中々のもの。

ですが、練習とMチームの方々の指導の成果もあり問題なくセットし懸垂下降でき、自分の成長を感じる事ができました。

リーダー陣にとってはロープを出さなくても降りれる部分だったとは思いますが、経験の為と安全への配慮をして下さってありがとうございます。

無事、誰も怪我する事なく垢離取場に到着。

先行パーティーを追い抜かして到着したので、独占状態のプライベートビーチ。

静かに美しく青く透き通る淵。

荷物を下ろし、泳ぐ。

AKSさんはゴーグルを装着し、本格的。

日頃の垢離(身についた罪・穢れ)を取るべくYSDさんにも入水を促すが、あまりに垢離が多い様で「濁る」からやめておくとの事(笑)

暫し休憩し脱渓。

沢靴を脱ぎ登山靴に。

ここから下山するわけですが、下山と言いつついきなりの急登。

事前に地図で確認済でしたが、足が重い。

涼しかった沢が恋しい。

全身水で濡れて寒いぐらいだったのに汗をかくぐらい。

おまけに先導のTCHさんがかなりのハイペース。

2番手にAKSさんがぴったり付いているので、おそらくAKSプレッシャーを感じてペースが上がっているのでしょう。

TCHさんは山行自体がかなりの久しぶりだったそうですがそんな風には見えない。

急登を一気に登り切り、閼伽坂峠へ到着。

ここから小仲坊へは緩やかに下っていく。

小仲坊で小休止。

山道はここで終わり、舗装路を歩き駐車地迄。

沢終わりの不快な状態で上北山温泉 薬師湯へ移動。

オープンまで30分程時間があったので昼食→温泉。

汗を流しさっぱり気分でゆっくりしながら外を見ると突然の大雨....。

遡行中に遭遇していたら危険なレベル。

雨足が少し弱まったのを見計らって車へダッシュ。

せっかくさっぱりしたのに、雨に打たれる。

そんなこんなで帰りの車内。

印象深い話題を2つ程。

【喫茶〇鳥の話】

春合宿帰りに立ち寄った喫茶店は、注文できるメニューがほとんどなく、コントのようだった。

店内は良く言えばレトロ。

しゅうまい定食は用意できるがしゅうまいの数が少なくなる。

結局食べれる物が無かったので店を後にしたが、次回こそ気になる「冷奴定食」に挑戦するのか否か。

【味覚の話】

AKSさんは味覚ゼロ。(失礼w)

とにかく量が食べられればそれで良い。

何でも美味しく食べられる方が「勝ち」だと宣っておられましたが、帰ってから考えてみると中々深い話だなと。

何をもって勝ちとする価値観なのか。

何でも文句を言わず美味しく食べられた方がストレスを感じにくいし、出された物を何でも美味しそうに食べるので作り手からの印象も良いのかもしれない。

食べられるだけで満足という価値観はシンプルで幸せ。

一方、食に拘りを持っている方が人生は豊かでは無いか。

美味しい物に出会った時の喜びが大きく、人生に彩りが生まれる。

作り手からしても、拘りのある人と無い人の「美味い」は全く違う価値になるのではないか。

味に妥協できないストレスは抱えるかもしれない。

ただ、僕自身は拘りはあるものの、好きな物に関してはストライクゾーンが広めになる傾向にあるので、ストレスまではいかない。(カレーは好きで拘りがあるが、カレーを食べたい時はレトルトでも良いと思えるレベル)

大きな喜びを少しだけ味わうのか。

小さな満足を広く味わうのか。

どうせなら大きな喜びをたくさん味わいたい。もはや山岳会のブログに書くような話では無いのでそろそろやめにしようと思います。

簡単に言うなら「綺麗だった」「気持ちよかった」だけで済ませられる山行。

けれど、そこに至るまでの人とのやりとりや、学び、笑いこそが記憶を豊かにしてくれる。

前鬼ブルーの鮮烈な水の色とともに、仲間と過ごした時間をきっと長く忘れないだろう。

という事でご容赦ください。

長文駄文失礼しました。

(記:OOM)

| 山行期間 | 2025/8/8(夜)~8/10 |

|---|---|

| メンバー | NGS(CL),YSZ(SL),DOIS(SL),DOIA(SL),AKS,OOM,KNI,YSD |

| 山行地域 | 後立山 |

| 山行スタイル | ピークハント |

8/8大阪出発。Bチームは22時に扇沢到着。すでに無料駐車場はほぼ満車。そこをなんとか駐車。酷暑の大阪と違い、あまりの涼しさに感動しながら仮眠。

今回の合宿では、私が車を出しました(ハイエース)。責任感あふれるKNIさんは、自分も交代で運転をしなければいけないと思い、普段は軽自動車しか運転していないためレンタカーでハイエースを借りて、事前に練習までしてきてくれました。その成果を存分に発揮していただき、快適な運転で扇沢までたどり着けました。その責任感の強さと律義さに驚かされましたが、とても感謝しています。これからも機会があれば、ハイエースの運転よろしくお願いします。

Mチームは、午前2時半ごろ扇沢到着。ほとんど仮眠も取れないまま登山開始となってしまい、仮眠できたBチームとしては申し訳なさと感謝の気持ちでいっぱいです。

当初は2泊での縦走予定でしたが、2日目以降は大雨予報のため、残念ながら1泊の往復登山に変更となりました。

午前5時過ぎ、扇沢より出発。天気は晴天。近畿の低山とはちがって、北アルプスでは歩くと暑いですが滝汗にならず快適です。およそ1時間で大沢小屋に到着、しばし休憩。私は行かなかったのですが、ここのトイレはお香が焚かれており、女性陣の評判がすこぶる良かったです。

大沢小屋を後にしてしばらく登ると、針ノ木大雪渓の取り付きに到着。CLの指示で、軽アイゼンやチェーンスパイクを装着。先輩方に雪渓の歩き方などを指導してもらい、今回の合宿の大きな楽しみの一つである雪渓歩きの始まりです。直登のためややきつかったですが、雪渓を吹き下ろす風が冷たく、非常に心地よかったです。DOISさんに先導していただきながら、高度を上げて行きます。後ろを振り返ると、爺ケ岳や後立山連峰の稜線が非常にきれいで癒されます。雪渓終了後、少し登ると最終水場に到着。明日までの必要な水を汲んだのですが、その重さが肩にずしりとのしかかります。しかし、今日の宿泊地の針ノ木峠(針ノ木小屋)まではあとひと踏ん張りなので、頑張って登りました。

午前9時30分針ノ木峠到着。峠に登りきると、眼の前に槍ヶ岳や穂高連峰が見えたので感無量でした。

ここのテント場のトイレ、その名も“槍見トイレ”。和式トイレですが、しゃがんで用を足すと、眼の前の小窓から槍ヶ岳が見えるという贅沢なトイレでした。でも、小窓の位置が低すぎて、小柄な僕でも、しゃがんだ上にさらに覗き込むように頭を下げないと槍が見えないというのはご愛嬌。

テント設営などを終えて、針ノ木岳に向けて出発。ここからは、アタック装備なので足取りも軽くなりました。テント場から1時間ほどで、針ノ木岳頂上到着。運よく雲などの影響はなく、雪渓をまとった剱岳や立山連峰、深いエメラルドグリーンの黒部湖、透き通った青空からなる最高の眺めが頑張って登ったご褒美になりました。頂上にてのんびり休憩しながらこの雄大な景色を堪能しました。後ろ髪をひかれる思いで下山開始してテント場に無事帰着。この時、睡眠不足のMチームの先輩方は、睡魔に襲われていたようです。そんな中、登頂に導いて頂き本当に感謝しています。ありがとうございました。

その後、小屋前のテーブル&ベンチで、ティータイム開始。十分に水分補給をしながら先輩方より、色んな山談義などを楽しく聞かせていただきました。時間的には少し早かったのですが、ティータイムからそのまま夕食に突入となりました。

夕食は、気合の入った食担OOMさんこだわりの肉団子鍋です。食材の白菜、しいたけ、なすなどを、OOMさん自身が手間をかけて乾燥野菜にしてくれていました。それらを針ノ木岳アタック前に、水に浸して準備していました。降り注ぐ日差しが暑すぎる中の鍋でしたが、やはり登頂を成し遂げた後に皆で揃って食べる鍋は最高においしかったです。そのため、箸もどんどん進み予定変更で不要になった2日目の食材も一部食べてしまいました。満腹になったところで、就寝となりました。

天気予報よりも数時間早く夜半前には雨が降り始めました。

2日目は3時30分起床。テントをたたく雨音が時折強まります。Bチームもテント泊に慣れてきましたが、やはり先輩方の手際の良さには感心させられます。見習って出発に向けて頑張って準備をすすめます。最後はレインコートを着用して雨の中での撤収です。協力しながら比較的手際よく撤収できたように思います。Bチームにとって初めての雨中テント泊となりましたが、いい経験になりました。5時下山開始。雨が降りしきる中、足元に注意しながら下っていきます。雨のため沢は増水しています。大雪渓まで下りてきたのですが、融雪が進んだため昨日我々が通過した後に通行止めになっていました。そのため雪渓下りはできませんでしたが、ギリギリのタイミングで登れただけでも幸運でした。雪渓を高巻きして迂回、そして順調に下ります。扇沢に到着する少し前には、アルペンルートを黒部ダムに向かうバスの中の乗客が、雨の降りしきる中を大きなザックを担いで歩いている私たちに優しく手を振ってくれたのは嬉しかったです。そしてほどなく、扇沢に到着して無事に下山完了。

天候不順のため日程が短縮されたことは残念でしたが、先輩方の指導やサポートのおかげで大変楽しく有意義な山行となりました。Bチーム一同、心より感謝しております。本当にありがとうございました。これからも、我々の成長を暖かい目で見守ってください。

(AKS記)

| 山行期間 | 2025/7/26(夜)~7/27 |

|---|---|

| メンバー | NGS(CL),YSZ(SL),DOIS(SL),DOIA(SL),AKS,OOM,KNI,YSD |

| 山行地域 | 鈴鹿山系 |

| 山行スタイル | ピークハント |

第3ステージ3回目の山行は御在所岳。今回は来月の夏合宿の装備一式を担いで御在所岳と国見岳に登るトレーニングで、前日の土曜日の夜に集合して現地到着後テントを張りミーティングの後、仮眠を摂りました。

翌日の朝4:30に起床、裏道登山口駐車場まで車で移動して5:25登山スタート。中登山道は、おばれ岩倒壊のおそれの為通行禁止なので、裏登山道からの入山となりました。天気予報では晴れのち曇りで日中は暑くなりそうなので汗をかかないように序盤は速度を抑え気味に歩いたつもりですが、5:52藤内小屋に着いた時点で私はすでに汗だくでした。

登山道を登っている間、日差しはそれほど無かったが雲のせいで眺望も無く、汗は滝のように出るし、比良の武奈ヶ岳山行と同じような苦行ぶり。おまけに夏山ならではのアブがまとわりついてくる始末。しかし暑さやアブぐらいで弱音を吐けない。MチームのDOIAさんは一昨日前、ハチに6箇所も刺されたのに平然としている。凄く強いメンタルと身体だ。私がMチームに昇格するには、まだまだ「心技体」を鍛えなければならないと痛感しました。

7:32御在所岳山頂に到着。山頂は日が差していたが日陰は涼しく快適で、ここで少し休憩を摂って今度は国見岳に向かいます。一旦国見峠に戻ってから国見岳への登り返しがあり、せっかく乾きかけていた衣服もまたしても汗でずぶ濡れになりました。

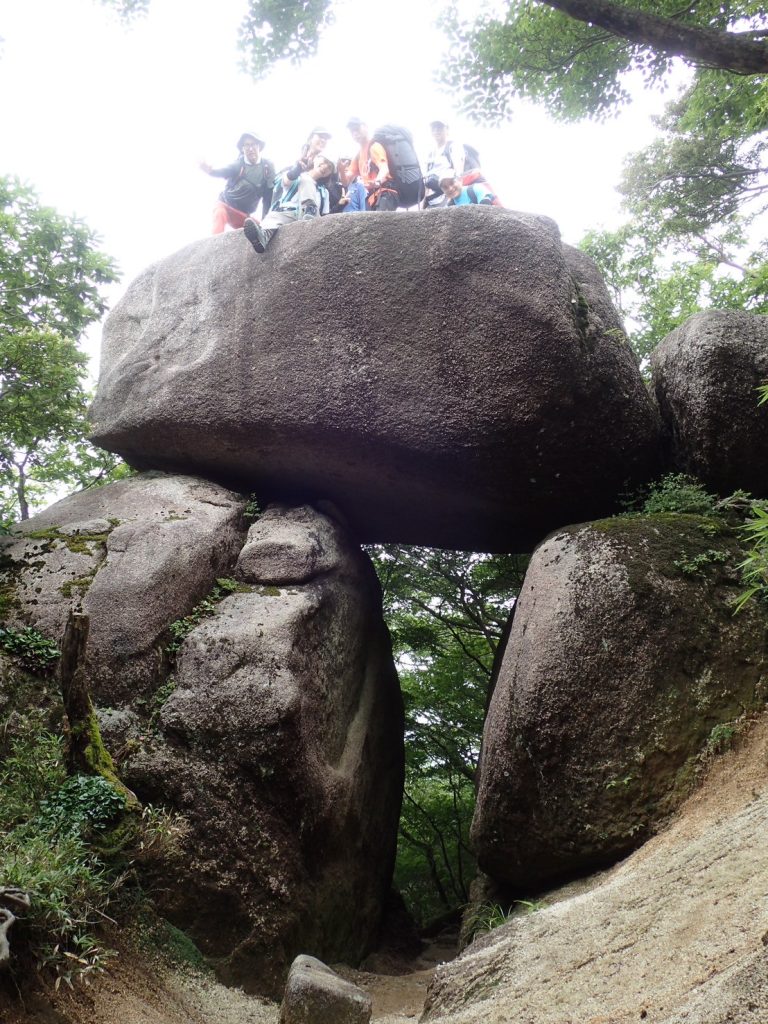

8:36国見岳に到着し、下山は国見尾根を下る。途中で「石門」、「天狗岩」、「ゆるぎ岩」などの御在所岳ならではの奇岩を鑑賞する時間を設けてもらい、少し観光気分を味わいました。この後は樹林帯の急傾斜をひたすら下るのですが、途中リュックが木や地面に引っかかり思い通りに動けない事が何度かあり、やはり歩荷訓練は登りも下りも必要だと思いました

10:06藤内小屋に到着し休憩を摂る。小屋前はこれから登りの人たちで賑わっていました。これから更に気温が高くなるので、彼らは私たちより暑い中での登りを強いられると思うとやはり「登山は早出早着」と言われる理由の一因がよく分りました。

10:35裏道登山口駐車場に帰着。ここでCL NGSさんにそれぞれの装備が適切か、過不足が無いかをチェックしていただき、DOISさんにもMチームになったら装備はもっと厳選するようご指摘を頂きました。

この後は入浴と食事をして無事に帰阪しました。個人的には下山中のかけ声の練習と美味しい昼食がとても印象に残りました。

今回の山行も勉強になることが多く、暑い中でのエネルギー補給、休憩の取り方、ペース配分等はもちろん、疲れてくると読図や足運びが雑になりがちなので集中力を維持し続ける事も大切なトレーニングだと思いました。

山行中はBチームを後方から見守り指導していただいた諸先輩方、本当に有り難うございました。 (YSD記)

| 山行期間 | 2025/7/12(夜)~7/13 |

|---|---|

| メンバー | OOS(CL), OKD(SL), AKS, OOM, KNI, YSD |

| 山行地域 | 比良山系 |

| 山行スタイル | 沢登り |

Bチーム第三ステージ2回目の山行は比良・白滝谷での沢登り。前泊するため、Bチームは土曜日の20時に三国ヶ丘駅に集合。坊村の駐車場に22時半頃到着。先輩方とは現地で合流した。24時頃就寝して翌日に備える。先週の武奈ヶ岳山行での前泊は気温が高く寝苦しい夜だったが、この日は到着の時点で25度ほどだったので眠りやすくありがたかった。(むしろ明け方は肌寒くシュラフカバーにくるまったほどだった。)

翌日は6時起床。6時40分に出発。入渓点までは林道を歩く。傾斜の緩やかな道だったので先輩方の山行の話や沢登りでの注意点などを伺いながら向かう。 7時20分頃入渓点に到着。ここで沢登りの装備を身につける。いよいよ沢登りの始まりである。まずは地図を出しコンパスを向かう方角に合わせる。自分の地図は印刷が小さく文字が読みにくかったり細かな地形を拾いにくかったりしたので次回にこの反省を活かしたい。SLのOKDさんが先頭、Bチーム4人が続き、最後尾をCLのOOSさんが行く。自分は初めての沢登りだったので靴や服を濡らしながら沢を登っていくのが不思議な感覚だったが、すぐに慣れて濡れるのが楽しくなる。昨晩から朝にかけて肌寒かったのが気になっていたがスタートしてみれば寒くもなく暑すぎることもなくちょうど良い気温かつ晴れで天気に恵まれた山行となった。

沢登りでは地図読みが大事ということでCLのOOSさんが要所要所で足を止め地図を広げ説明してくださった。自分は読図が苦手なので、次回沢登り時は今回教えていただいたポイントを意識して事前にもっと地図を読んでから臨みたい。

途中、急峻な巻道を登ったり足元が滑ったりはしたが、先輩方が常に安全に気を配ってくださったこともあり怪我もなく楽しい沢登りとなった。ゴール地点となる夫婦滝を目に焼き付け沢を後にする。

道にあがって沢登りの装備を解き、軽食をつまむ。11:20頃、下山へ。沢登りの最中は楽しすぎて気づかなかったが思っている以上に足が疲労している。細く崩れそうな道を進むような箇所も多く気が抜けない。途中何度か渡渉もあり、せっかく履き替えた登山靴を濡らしてしまい気持ちが下がる。広い林道に出た時はホッとした。13:00頃無事下山。

怪我もなく、ヒルの被害にも遭わず、天気にも恵まれた良い山行となった。 ご指導いただいた先輩方、車を出して運転してくれたOOMさん、ありがとうございました。(KNI記)

7/13 6:50出発→7:50入渓点→8:20 500m左岸枝沢→9:35 620m右岸枝沢→10:10白滝滝(左岸巻き)→10:50夫婦滝→13:00駐車地

| 山行期間 | 2025/7/5夜~7/6 |

|---|---|

| メンバー | NGS、DOIS、DOIA、AKS、OOM、KNI、YSD |

| 山行地域 | 比良山系 |

| 山行スタイル | ピークハント |

第3ステージ夏山の初回の山行は武奈ヶ岳。

前泊で道の駅妹子の郷で仮眠。

サクッと仮眠して明朝早くに出発するんだなと軽い気持ちで考えていたのは大きな間違いだった。

山行はここから始まっている。

7月初旬山間部の夜間とはいえうだる様な暑さ。

そして暴走族のバイクの排気音が度々鳴り響く。

道の駅なので人の出入りも頻繁にある。

テントの中に入り目を瞑り眠りにつこうとするが、ジワジワ汗が滲む。

これは熱中症の危険性もあるなと思いつつ我慢。

熱中症に我慢は禁物というのは当然周知の通りですが、ではどうするべきなのか....。

結局眠りに付けたのは少し涼しくなってきた3時頃。

5時起床なのに、暑さで4時半には目覚める。

デリケートなOOM以外のメンバーは意外と寝ていた様子でしたが。

6時頃に道の駅を出発。

今回のルートは以下。

イン谷口-金糞峠-中峠-ワサビ峠-武奈ヶ岳-イブルギノコバ-北比良峠-カモシカ台-イン谷口

駐車地点のイン谷口からスタート。

ちなみにイン・谷口なのかイン谷・口なのかという話をDOIAさんから伺う。

正解は後者らしいですが、真実か否かは定かではない。

通過地点の名称の由来とかも先に調べておくと面白いかも。

まずは序盤、金糞峠までグッと高度を上げていく。

道がザレていて歩きにくい。

湿度も気温も高く汗だくに。

特に見所の無い樹林帯。

山頂からは琵琶湖が見えるというのを楽しみに歩く。

金糞峠から少し下り、奥ノ深谷から谷筋に入り中峠→ワサビ峠に向かう。

所々、沢伝いの歩きで個人的には好きな雰囲気。

ワサビ峠から稜線に抜けて武奈ヶ岳頂上へ。

ガスってて眺望はイマイチで残念。

霧がかった静寂の中、無数のトンボが舞う。

夏山の空気と静けさは良かったが、琵琶湖ビューが見たかった。

後はひたすら下山。

つま先が痛いな~、長いな~、暑いな~と思いつつ歩く。

途中の八雲ヶ原というテン泊に適してそうな場所は雰囲気が良く印象的。

湿原好きの自分としては気に入りました。

池の中には沢山のアカハライモリが生息。

黒い体がどっかのブランドのロゴみたいでなんだか可愛い。

誰が言ったか、アカハライモリの卵?みたいな物が池沿いの草むらにぶら下がっていたが、帰ってからアカハライモリの卵を検索すると違うっぽい。

カエルの卵なのか?不明。

下山時の見所はそんなところ。

トラブルもなく無事駐車場まで戻りふと気付く。

昨晩はこの登山口辺りでテン泊してたら涼しかったのではないのか?(張れそうな場所は沢山あった。まともなトイレが無いのは問題か。)

ともかく12時少し前に山行を終え、比良とぴあにて汗を流す。

その後、お昼ご飯は近くのobertonというスパイスカレーのお店にて。

googleマップの口コミにあった「サラダの様に消えていくカレー」という言葉が気にかかっていたが問題なく美味でした。

確かにビリヤニみたいなご飯?がさらさら口の中で消えていく。

調べてみるとバスマティライスというものっぽい。

スパイスの効いた本格的なチャイも美味しかったです。

■今回の個人的な反省点

・カシミールで出力した地図に地名等を書き込んでおくべきだった。主要な地点名が分からなかったので、○○で休憩します。とか○○に向かいますと言われても認識できなかった。読図しながらコンパスを見つつ自力で行けたとは思うが、地名が分からなければ看板等を見て現在地の照合等もできないので良くない。初歩的なミス。

・地図を見て事前情報を調べるべきだった。せめて谷筋や尾根筋、上り下りのポイント等をイメージしておけば良かった。単純なルートだとタカをくくっていると道迷いの原因になりそう。

・暑くて食べ物を身体が受け付けない。行動食におにぎりを持ってきていたが、残った。ゼリーは良かった。夏特有の状況を考えて適した行動食を検討する。食べたくないから食べないという選択をするとバテてしまう。汗の量が凄かったので塩分をしっかりとれる様に考える。

・水を常温で持っていったが、保冷水筒に氷を入れてきて水を冷やしつつ飲めば良かったかもしれない。身体が暑く、熱中症の危険性もある。深部体温を下げれる様にしておいた方が良い様な気がする。緑茶を持って行こうとしていたが、やめといて正解??カフェインが入っていると利尿作用があるので脱水になりやすいと見た気がするが、今再度調べてみるとそうでも無さそう??正解が分からなくなっていますが、とりあえず疑わしい不安材料は取り除いておく。(OOM記)