アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ! 大阪府山岳連盟所属

| 山行期間 | 2018年6月1日(夜)~3日 |

|---|---|

| メンバー | M・Bチーム 計30名 |

| 山行地域 | 富山 国立登山研究所 |

| 山行スタイル | 遭難対策訓練 |

6月2,3日の2日間、富山県にある国立登山研究所で夏の遭難対策訓練がありました。岩場でのセルフレスキューを身につけることを目的として、7班に分かれて訓練を行いました。

1日目は外のロッククライミング施設にて、まず一般的な懸垂下降とムンターによる懸垂下降、また懸垂下降中のロープの結び目通過を練習しました。その後介助懸垂、カウンターラッペルなどケガ人を降ろす懸垂下降を練習しました。ケガ人を降ろす際は、救助者から出ているシュリンゲとケガ人から出ているシュリンゲの長さの調節具合によって降ろしやすさが全く異なるなど、様々に工夫が必要でした。

その後、私の班はフィックスロープ登高を練習しました。

最後は全員で斜張りを練習しました。どんな状況の時に用いるのか、また下部のロープ設定はどんなところに注意すれば良いのかなど、ちょっと私にはイメージしにくく難しかったのですが、特に沢で有効な新しい救助方法を経験することができ、良かったです。

17時には訓練を終了してお風呂に入り、18時より夕食をいただきました。その後、遭難時の救助者側の対応や予備日の設定等について、座学を行いました。今年になって複数件事故を経験しているため、その経験から新たに気づくことや考えられることは多いですが、特に予備日の設定については考え方の統一が難しいなと感じました。

2日目は、体育館にてケーススタディ(3人パーティで登攀中、トップが落ちた場合の救助について)を班ごとに行いました。実際にこの場面に遭遇した際、本当にケガ人のところまでフィックスロープ登高できるかなあ… 1本のロープのみにケガ人と救助者の荷重がかかるのは怖いなあ… など考えること、感じることが様々にありました。私の班では、残りの時間で1/3引き上げ、1/5引き上げも練習し、昼頃には訓練を終了して、その後解散となりました。

今回、経験豊富なOBの方にも参加いただき、貴重なアドバイスをたくさんいただくことができました。

去年参加した際は手順の理解で精一杯でしたが、今年はどんな状況でこれを使用するのか、その際困りそうなこと、危険なことは何かなど、クライミングを少し経験したこともあってか、実際をイメージしながら練習に取り組むことができたように思います。普段使わないロープワークも多々あり、久しぶりに思い出すことが多かったです。

また去年は行わなかった練習も多々含まれており、いかに様々な救助方法があるか、ということも感じました。

いつも自己脱出を練習する度に、忘れてしまってるなあと思いますが、思い出すまでの時間は早くなってるように思うため、積み重ね、繰り返しがやっぱり大切だなと思いました。

とても有意義な訓練でした。お世話になった皆さま、ありがとうございました。

| 山行期間 | 5月27日 |

|---|---|

| メンバー | M・B合同合計26名 |

| 山行地域 | 百丈岩 |

| 山行スタイル | 夏の遭難対策訓練 |

夏の遭難対策訓練として、百丈岩で第一弾が実施されました。

今年も、次週に実施される遭難対策訓練の基礎訓練として、「自己脱出」「背負い搬送」を復習しました。

またヤグラを使用した、確保訓練も行いました。

これは大阪労山のN様にお越しいただき、支点にかかる衝撃力を測定する装置を使用させていただきました。

これによって、スタティックビレイ、ダイナミックビレイの違いを体感することができ、大いに参考になりました。

今後の訓練に活かしていきたいですね。

自己脱出の練習をします。

自己脱出の練習をします。

毎年やっているが、手順が複雑でまだ自信がないメンバーも多かった。

毎年やっているが、手順が複雑でまだ自信がないメンバーも多かった。

何故このような手順になるのか、理解することが必要です。

何故このような手順になるのか、理解することが必要です。

中堅のメンバーが中心となって、初心者の指導に当たります。

中堅のメンバーが中心となって、初心者の指導に当たります。

普段から練習して習得しておくことが大事です。

普段から練習して習得しておくことが大事です。

次は確保訓練。Nさんに指導いただき、準備していきます。

次は確保訓練。Nさんに指導いただき、準備していきます。

今回は75kgの重り。ロープは約10メートル出して、落下係数は0.4です。

今回は75kgの重り。ロープは約10メートル出して、落下係数は0.4です。

かなりの衝撃なので、確保者は緊張します。

かなりの衝撃なので、確保者は緊張します。

セルフビレイをとっていないと、女性は吹っ飛ばされます。

セルフビレイをとっていないと、女性は吹っ飛ばされます。

支点にかかる衝撃は、スタティックビレイでは7~8kN、ダイナミックビレイで4~5kNになりました。

背負い搬送。ザックと雨具で準備中。

背負い搬送。ザックと雨具で準備中。

岩登りは少人数で行くことが多いので、背負い搬送ができないといけません。

岩登りは少人数で行くことが多いので、背負い搬送ができないといけません。

女性も頑張りました。

女性も頑張りました。

お疲れ様でした。来週の遭対につなげていきましょう。

お疲れ様でした。来週の遭対につなげていきましょう。

| 山行期間 | 2018年5月12日(夜)~2018年5月13日 |

|---|---|

| メンバー | OSM,OKD,TCH |

| 山行地域 | 奥飛騨_下多古川 |

| 山行スタイル | 沢登り |

5/13日の下多古川の沢登りです

前回登った沢上谷と違いゴツゴツした岩が多く登って楽しい沢でした

中の滝-滝の中腹に大きな割れ目がありギリギリまで入れるらしい。今回は寒いのでパス

琵琶滝

遠くに見える涸沢ヒュッテ

さあ行こうかい

遠くに富士山が見えてます

登っても登っても小屋は近づかない

5/20朝焼けの奥穂高。

さあいよいよ滝谷クラックへ向け出発

まずは取付き部になるB沢入り口までキレット方向へ雪渓を150m程下降

雪渓をバックステップで下っていきます

前日の登りの疲れが効いてきます

B沢下降部到着

風が吹けば

あちこちでカラカラ~

時折ガラガラ~

バックオーライ

恐々

ガレガレ~

雪渓越えて

雪渓越えて

最終ピッチ登れば北穂高小屋の真裏に到着

無事ゴール。

お槍さんをバックにイェイ

で、そうなんです

山は登ったら下るんです

長~い下り

| 山行期間 | 2018年5月11日(夜)~12日 |

|---|---|

| メンバー | OSM,OKD,TTH |

| 山行地域 | 奥飛騨 |

| 山行スタイル | 沢登り |

今年度のBチームの沢登りの偵察を兼ねて、奥飛騨の沢上谷に行ってきました。いい沢でした。私たちが入渓する前に、釣りの方が入っていたため、沢からルートを外れることが多く、特に蓑谷大滝は滝つぼに近づかないでほしいと言われたため、下から見れなかったのは残念でした。

入渓してすぐ。水が刺すように冷たい。

五郎七郎滝への分岐。10mの滝、右岸にロープがありそこから登る。

五郎七郎滝。

本流に戻ってから、次は岩洞滝を目指した。

岩洞滝。滝の裏にまわれます。

本流に戻って、次は蓑谷大滝。巻きの下降点にはロープがあります。

5mと10mの滝がある二俣。ロープが垂れており、そこを登りますが、結構滑ります。

これを突破したら、あとは癒し系のナメです。

7:30出発→7:45 五郎七郎滝への分岐→7:56 五郎七郎滝(引き返す)→8:15本流に戻る→8:41 岩洞滝への分岐→8:52 岩洞滝→9:22本流に戻る→9:47蓑谷大滝→10:26 蓑谷大滝の上(左岸を大きく巻く)→10:30 二俣(右俣)→11:00林道(橋あり)→12:22駐車地

| 山行期間 | 2018年5月1日 |

|---|---|

| メンバー | HSO,外1名 |

| 山行地域 | CanyonLands National Park(USA) |

| 山行スタイル | キャニオニング |

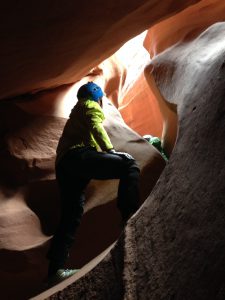

映画127時間でみた憧れの地キャニオンランズ国立公園へ

拠点はMOABという町。アウトドアマンには最高の町!

キャンプ場のロケーションがやばい!

今回は未知の世界だったので高いお金を払ってガイドを雇う

天候不良で残念ながら映画の場所 ”Blue John Canyon”にはいけなかったが、

代わりのルートとして、Browny Canyon 右ルートで上り左ルートで下る

キャニオン入口には車をとめられる

入口からツッパリ棒で登っていく

「バックパック、服はきょう一日でごみ箱いきだぜ」

尺取虫登攀もだんだんなれてきた

ここキャニオンランズ国立公園ではピンの打ち込みは一切禁止されており、

ナチュラルプロテクションのみである。

そのため、小さい詰まった石にスリングを巻きつけてアンカーをとる

上り右股全景 この細い凹がルート

一本目上り終了。天候はいまいち。

雨が降ると15分でスロットは満水、死亡である。

下りもスロットで挟まれながら下る。

気持ちい~~懸垂下降

支点はもちろんおちてるでかい石だけ(しかもちょっとうごく)

下りのキャニオンの入口と全景

下りのほうが危険なため2度ほど確保しながら下りていく。

挟まれながら滑り台のように落ちていく

エレベーターゴーイングダウン~

一本目のキャニオンが終了し、すぐ隣の LApped Corn Canyonへ

移動し、キャニオン入口で休憩

こっちのルートはより危険だけとやばいぜ!

こっちのルートはより危険だけとやばいぜ!

小銃弾、ショットガン弾がおちている。。。危険すぎやろ!

いままでの歩きはごみ箱や!ごみ箱!こっからが最高の場所!

いよいよスロットも最強の狭さに

ビール腹のガイドつっかえてちょっとおそい

登攀にもなれ最高のクライミング

核心部分をぬけいったんスロットを抜ける

核心部分をぬけいったんスロットを抜ける

天気が悪くなってきたので、往路を下山(ガイドはお腹がつっかえて遅い)

スロットを抜けた瞬間スコールがきた。危なかった~~

ということで、超超おすすめのキャニオンランズ国立公園スロットキャニオンでした!

ルートトポがあれば個人でも行けそうです。

| 山行期間 | 4月27日 |

|---|---|

| メンバー | HSO、外1名 |

| 山行地域 | Yosemite National Park |

| 山行スタイル | ハイキング |

GWはアメリカ国立公園巡りへ行ってきました。

備忘録を残しますので、計画する際の計画になればと思います。

4月27日

関西国際空港を16時ごろ出発し、過去にさかのぼること当日朝10時にサンフランシスコ国際空港に到着。

入国審査を済ませて「dollerレンタカー」にて車をピックアップ。日本代理店で予約するとより割引が効いて大型SUVのレンタルは一番安く、保障もしっかりつけれておすすめだ。カウンターでアメリカらしい適当なやり取りを済ませ、飛行機到着から2時間半ほどで車をゲットできた。

その後空港すぐ近くにある「san bruno town center」というショッピングセンターにて食料と現地携帯SIM($47)を入手。Tモバイルと、AT&Tがあるが自分たちはTモバイルを入手。電波的にはAT&Tがよさそう。値段は同じくらい。これで車のナビもまかなえた。

街中はすごい渋滞でうごかない

1ピッチ目はサンフランシスコ市街を通る大渋滞のI80を通りダブリンという町にあるアウトドアショップREIにて休憩。

現地メーカーは安く買えると思ったがそれほど安くないし、あまり見慣れないメーカーも多かった。それほど行く価値はないかも?

日本にはない景色にいちいち感動のドライブ

2ピッチ目はマリポセという玄関口で交代し、山道を通って予約していた”Yosemite big tree lodge”という南の玄関口で泊まる。グーグルマップでは5時間もないと思っていたがやはり初日の移動は買い出し等々時間がかかり10時過ぎの到着となってしまった。ここは100年以上も歴史のあるロッジで雰囲気も良くかなりオススメ!

どの国立公園も公園内の宿、キャンプ場は予約でいっぱいで、行くとするならば3ヶ月以上前からWEBで予約が必須である。多額のお金を積めば解決はできるようだが。。。

公園内の渋滞を回避する為朝5時に宿を出発。公園のグネグネ道を通りビジターセンター前の駐車場に車を停め、ビジターセンターで情報収集。

結局9時からだったのであまり早出の意味はなかったかも。キャンプ4のキャンプ場は朝9時から抽選(今日は連泊者が多く抽選すらなし)がある。センターによるとマジェスティックヨセミテホテルの前のキャンプ場は、バックパックを持って歩かないといけないからもしかしたら取れるかも?とのことだったが予約は10時からとのこと。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ひとしきり概要もつかんだところで巡回バスに乗りハーフドームビレッジへ。今回はミストトレイルを登ってジョンミュアトレイルで下る計画だ。道も多くはコンクリートで整備されてトレイルというよりは散歩歩道といった感じ。アメリカ人はでかくてバーっと一気に歩くがすぐバテて休憩。で抜かしてまた抜き返される。ペース配分とかできんのかな??

最初は日本とは景観の全く違った景色とナッツばっかり食べる外人を眺めながらしばらく行くと、いよいよバーナル滝が轟音をあげる!迫力半端なし!ちょっとマイナスイオンと思っていたらあれよあれよと体はびしょびしょ。道は水たまりだらけだ。雨具は必須!

ここを抜けるとすぐに滝の上にある休憩テラスにでる。

外人、すぐ脱ぎ、すぐ寝転がる。しばし休憩しネバダ滝へ向かう

しかし、すぐ飽きてきた(疲れた)ので滝をみたところで下山開始。

ロングトレイルで有名なジョンミュアトレイルを下ってヨセミテ渓谷内を歩いてビジターセンターまで帰る。

ハーフドームビレッジのキャンバステント(汚い)

ハーフドームビレッジのキャンバステント(汚い)

ビジターセンターはギア類も売っていて楽しい。

人気のマジェスティックヨセミテホテル

中に入るのは自由だ。

下山後足を進め、地球の歩き方にあるフレズノで泊まろうとしたが治安が悪そうな町だったのでパス。あまりお勧めできない。

キャンプ場等はネット予約ができるので予定される方は3か月以上前から必死になってとったほうがいいだろう。

当日枠もあるが、連泊客が占有してるので希望は少なそう。

やつらは巨大トレーラーで連泊しよる

*ガソリン給油について

外国人のクレカはスタンドのマシンで使えない場所が多く、いったんマシーンに駐車しレジにお金を払うシステムになっている。

スタンドナンバーと値段を告げお金を払う(クレカ可)

| 山行期間 | 2018年5月12日 |

|---|---|

| メンバー | TGA |

| 山行地域 | 鈴鹿 竜ヶ岳 |

| 山行スタイル | ピークハント |

鈴鹿の竜ヶ岳へ行ってきました。

白い花の咲くツツジの1種シロヤシオで有名な山です。ちょうどシロヤシオが花盛りでした。

宇賀渓キャンプ場を出発して金山尾根を登ります(結構な急登の連続)。樹林帯を抜けるとすぐに満開のシロヤシオの木がありました。

眺めの良い稜線上のあちらこちらにシロヤシオがあります。

眺めの良い稜線上のあちらこちらにシロヤシオがあります。

広々とした竜ヶ岳頂上からは伊勢湾が遠くに眺められます。天気が良いと琵琶湖も見えるそうですが、今日はちょっと霞んでいてこちらは無理でした。

標識の向こうに琵琶湖があるハズですが...

標識の向こうに琵琶湖があるハズですが...

頂上から振り返ると笹原に花の咲いたシロヤシオの木が散在しており、「羊の放牧」と言われているそうです。

羊の放牧

羊の放牧

石榑峠へはシロヤシオの林の中をくぐりながらの下降です。

石榑峠へはシロヤシオの林の中をくぐりながらの下降です。

途中の重ね岩にはハーケンがいくつか打たれていました。どのルートもマア、Ⅲ級でしょうか。

石榑峠からは長尾滝経由の道で下りましたが、ところどころ渡渉があり、道の不明なところがままあるのが難点です。途中、至近距離でシカ2頭を見ました。梅雨時にはこのシカに取りついてヒルがばらまかれるのでしょうね。

ヒルもおらず、シロヤシも咲いていて楽しい山行でした。5月連休明けがお奨めですね。

宇賀渓5:55発ー金山尾根ー竜ヶ岳ー石榑峠ー宇賀渓11:15着

| 山行期間 | 2018年5月11日夜~5月12日 |

|---|---|

| メンバー | SKD、NGC、YMK |

| 山行地域 | 御在所前尾根 |

| 山行スタイル | マルチピッチ |

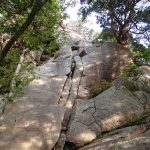

昨年10月Bチームで山行予定がありましたが、残念ながら雨のため、取り付き探しとP7トップロープ体験のみでした。ようやく念願のマルチピッチ山行です。

Bチーム卒業以来初めての少人数山行でもあり、緊張と期待で、心ははらはら、体は緊張気味です。

5/11(金)22時頃集合し、登山口へ。藤内小屋近くの幕営地到着は夜中1時ごろ。リーダーの4時起床の声にあわててシュラフにもぐりこみます。

5/12(土)4時起床。朝ごはんを済ませ、アタック装備で出発。空は気持ちよく晴れています。取り付きには6時到着。先客はなく、一番乗りのようです。装備を装着し、いよいよです。前回は荷物無しのトップロープでしたが、今回は荷物を背負っての登りです。不安な気持ちと、昨年トップロープでしたが登っているので、何とかなるかという気持ちが交互に繰り返す中、始まりました。

まずはリーダーがリードで。すいすいと登っていかれます。2番手はNGCさん。初めてなはずですが、それなりに登っていきます。いよいよ自分の番。最初の出だしが難しい。ただ登り始めると夢中で、あっという間でした。初心者はエスケープすることもあるというルートでしたが、何とか登りきりました。初心者ではなくなったということでしょうか。うれしさを噛み締めます。

P7取り付き

自然の岩場は、手をかけるところがなさそうに見えて、手探りで探せば意外なところにあったり、バランスを変えれば指2本でもかかるだけで安心して登れたり。背中と足をつっぱって、体全体を使って登ったり、インドアの壁ではできない動きが楽しい。外岩ならではの楽しみを感じました。スラブではところどころ3本爪の形に削れている箇所があり、それがよい目安になり、登りやすかったり。後からリーダーにアイゼンで登った跡だと教えてもらいました。アイゼンで登るなんて、まだまだだと思いながら、高度を上げていくと、伊勢湾も見え、景色を楽しむ余裕も出てきました。NGCさんと交代でビレイしながら、リーダーの華麗な後姿を眺めながら、どんどん登っていきます。

P3

後ろから別のパーティの声がしてきたので、少しあせりだしたところで、P2の櫓に。ここはザック無しで登ります。身軽に登れて楽しい。後続パーティがいるので頂上では達成感を感じるも、感動もそこそこに懸垂下降して終了。後続パーティーと会話をすると彼らも初心者レベルらしく、ゆっくりだったみたいで、おかげであせらずに登れました。(ずっとリードをしてくださったリーダーは別の意見かもしれません。)

P2

イワカガミがたくさん咲いていて、さわやかな初マルチピッチとなりました。

P2コルから下山

今回、「取り付きには一番に」ということを実感しました。そして、これからの課題として、「手早い行動(そのためには山に入る経験を重ねること)」「次の行動の準備をして、手の空いている時間を作らないこと」をリーダーより指摘がありました。

これらを目標に、これからの山行で努力したいと思います。

当初の予定を前倒ししていただいて、岩登りを楽しませて下さったリーダーに感謝です。

NGCさんもありがとう。(YMK記)

【行動記録】

5/11 22時集合—24時半駐車場—25時就寝

5/12 4時起床—5時幕営地発—6時クライミング開始—11時クライミング終了—14時幕営地着

—15時駐車場—入浴後250gのトンテキで晩御飯—帰阪

| 山行期間 | 2018/5/3(夜)~5/5 |

|---|---|

| メンバー | OSM、NGS、TTH、OKD |

| 山行地域 | 北アルプス北部 後立山 |

| 山行スタイル | ピークハント |

当初は丸石尾根から蓮華岳・針ノ木岳を経て爺ヶ岳に縦走する計画でしたが、天候不良のため出発日を遅らせ、計画を縮小して挑むことに。春合宿スタートです!!

装備を整えて扇沢駐車場を出発、いきなり雪降ってます、 数センチ積もっています・・・。

しばらくは丸石沢を進みますが傾斜が強くなると雪崩の心配が有るので、丸石尾根に向かって樹林帯に突入。しばらくは藪漕ぎ続き。開けた雪面に出ましたが、緩んだ雪の上に積もった新雪で滑ります。傾斜も強いので更に滑ります。アイゼンを装着してピッケル・バイルを効かせて、息を切らせて高度を稼ぎます。雪も止み、太陽が顔を出します。中間着を脱いでも暑い!!

標高2000m位を越えてから急激に風が強くなりました。こんどは寒い!!2200m付近に幕営適地発見。時間はまだ早いですが、これ以上高度を上げても強風で行動できるか怪しいので本日は行動終了。雪のブロックを積んで城壁も完成、ようやくテントでくつろぎタイムです。雪を溶かし水を作り、天気図を作成、夕食を食べて19時に就寝。外は降雪と強風です。明日は風が緩みますように・・・。

3時30分、起床。相変わらずの強風です。しかもガスって視界が有りません。翌々日には再び低気圧と前線が近づく可能性が大きい事も考慮して、残念ながら一日早く下山、撤退となりました。

同ルート下山ですが、昨日のトレースは完全に消えてます。気温が上がり雪が緩み、更に新雪が積もってます。昨日以上に滑ります。全員、良い滑落停止の訓練ができました(笑)。

ガスも消え視界が戻り、空も晴れて来ました。滑り落ちると岩のジャンプ台からダイブ!!な場所が出てきましたので、ここからはロープを出して懸垂下降。ようやく丸石沢の傾斜の緩い場所に降り立つことが出来ました。

アイゼンに絡む雪団子と格闘しながら、扇沢駅に到着。

下山ルートで楽しませてくれた春合宿、全員無事に終了です。ピークを踏めなかったのは残念ですが、荒れた春山の良い経験が出来ました。後は温泉と美味しいものが待ってます!!お疲れ様でした!!

(行動記録)

4日 7:00扇沢駅駐車場―7:20丸石沢―12:00丸石尾根・幕営地(標高2200m付近)

5日 4:40丸石尾根・幕営地―7:40懸垂下降ポイント―8:20丸石沢(1600m付近)―9:20扇沢駅駐車場

| 山行期間 | 2018年4月13日(金)夜〜15日 |

|---|---|

| メンバー | ABE MSD OSM HND SKD ASI DTE KSI FJS SMA YMK NGT TRD MTD YSZ |

| 山行地域 | 北アルプス 乗鞍岳 |

| 山行スタイル | 雪上訓練 |

毎年行っている 春合宿に向けて、残雪期の山での歩行技術や確保技術の雪上訓練に乗鞍岳に行ってきました。

今回は15名の参加となりました。

1日目は、すでに営業を終了している乗鞍岳スキー場から入山し、位ヶ原付近でBVし雪上訓練

2日目は、剣ヶ峰アタックの予定です。

この週末は、土曜の午後から天気が下り坂の予報ですが、登りだした頃は時折晴れ間もあり、正面に山頂を見ながら登ることができました。

1時間ほど登った所でテントの設営をし、4班に分かれて各班ごとで雪上訓練を始めます。

雪上での歩行訓練

まずはアイゼンなしでキックステップを使った登り、トラバース時の歩き方、下りの踵を使っての歩き方ををリーダーの見本と注意点を聞いて歩きます。

次はアイゼンを装着しての歩行です。この後の春合宿の春山のために、アイゼン歩行技術をしっかりと身につけなければ危険です、気持ちも入りみんな真剣に取り組んでいます。グループによっては、この歩行練習に長時間、取り組んでいる班もありました。

滑落停止訓練

雪がかなりゆるく、停止しにくい雪質でしたが、頭から滑落した場合や腰からの場合など滑落状況を変え、ウエアがビチャビチャになるまで何度も繰り返し練習します。リーダーがすると一発で停止できますが、それがなかなか出来ずズルズルと滑ってしまいます。訓練の時はピッケルを身構えて滑りますが、実際に山行中に滑落した場合に、私は、咄嗟にこの体制ができるのでしょうか?! この技術を使うことのないよう山に対し謙虚な気持ちで事故に気をつけていきたいと改めて思いました。

確保技術

ザイルを使った確保技術、肩がらみ、腰がらみをします。立ってる場合は、谷足は曲げずにつっぱる。座ってする場合は膝を少し曲げて踵を突っ張って踏ん張るとぐらつきにくい。

支点の作り方

リーダーが作り方や注意事項などを説明しながら実際に支点を作ってくれます。それを同じように再度作るのですが、例えば、シュリンゲの下の雪面を筋に掘ってそこに埋めるるその掘り具合で上手くいったりいかなかったりなど細かい点が見ているだけでは分からず、実際に経験しないと分からないもでした。

1、ピッケルを縦に埋める方法、先に雪をしっかり固めるのが大事。ピッケルを2本にして補強する方法もある。

2、ピッケルを横に埋める方法、縦埋めより良くきく。

3、スノーバー縦埋め、雪質に合わせ打ち込む角度が大事。

4、スノーバー横埋め

5、土嚢袋に雪を入れた支点作り、深く雪面を掘り土嚢袋を埋めて作る。

6、スノーボラード、ドロップ型に雪を固めて支点を作る、ロープが食い込まないよう割り箸や枝を指すと良い。

これらの支点作成は、雪質など状況に合わせて使い分けるそうです。雪山は多様なスキルが求められる登山と再確認しました。

なんとか訓練中は天気が持ちましたが、これから天気が荒れる予報で翌日のピークハントは厳しいとリーダーの判断でこの時点で下山、帰阪することになりました。

今回、少人数のグループで実技を行いながらでしたので、都度質問もしやすく大変わかりやすかったです。真剣な中にも和気あいあいと訓練が進み実り多い雪訓となりました。リーダーの皆様、ありがとうございました。

| 山行期間 | 平成30年3月31日〜4月1日 |

|---|---|

| メンバー | DTE AB UZ ASI |

| 山行地域 | 霞沢岳西尾根 |

| 山行スタイル | ピークハント |

霞沢岳西尾根登山(平成30年3月31日〜4月1日)(CL DTE , AB, UZ, ASI)

沢渡駐車場で前夜泊。翌朝午前8時、霞沢岳西尾根を目指して歩き始めました。北アルプス・エリアは、高気圧に覆われて、最高の天気です。

午前8時半に、西尾根の取付きに到着。藪漕ぎの急登です。

西尾根の稜線にでて、早々にアイゼンを装着。滑りやすそうな氷がところどころにあり、慎重に登っていきます。

急登が続きます。ぐんぐん高度を上げていきます。左方には穂高の山並みが美しく輝いていました。

午前11時、標高2050m付近のベースキャンプに到着。天気も良く時間もあるので、霞沢岳頂上に向けてアタック。

ナイフリッジを越えて2500m付近の上部岩稜帯に到着。雪はなく岩肌が露出していました。ロープは使わず、足場と手がかりをしっかり確認しながら、落石しないように慎重に登ります。

岩稜帯を超えてからも、痩せ尾根の雪庇に注意。

山頂付近に近づくにつれて、視界がどんどん広がっていきます。

午後2時10分、霞沢岳(2646m)登頂!

真っ青な空に映える穂高の山並みが神々しい・・・。

下山時は気温も高く、雪が緩んでいるので、一層慎重になります。上部岩稜帯は30mダブルロープ2本で懸垂下降。支点は潅木に巻きつけている残置のシュリンゲ2つを使いました。

ベースキャンプに戻ってツエルトで就寝。

ハプニングは翌朝。私(ASI)がツエルトから荷物を取り出して、パッキングに取りかかろうとした時、ヘルメットを足で蹴飛ばしてしまい、コロコロと谷底へ・・・サヨナラしてしまいました。テントの設営、撤去、パッキング中などは、自分の動作、持ち物には特に注意を払わないといけません・・反省。

翌日は雪上訓練。コンテ中にパートナーがクレパスに落ちるという想定で、その対処法について確認しました。

午前11時ごろに釜トンネル入口まで下山。平湯の森で汗を流して食事をしたあと、お決まりの温泉卵を頂きました。これは美味しいですよ!

記 ASI

| 山行期間 | 2018年3/31(夜)~4/1 |

|---|---|

| メンバー | OSM、OKD、TTH |

| 山行地域 | 南紀 |

| 山行スタイル | 沢登り |

今シーズン1回目の沢登りとして、南紀の栂谷に行ってきました。気温が低いや曇りは中止にするつもりでしたが、気温が高く天気も良かったので、決行となりました。交尾をしているカエルをたくさん見たので、この後この沢はオタマジャクシだらけになると思います。

ナメのところは滑りそうで、滑るとずぶぬれになってしまうので、この時期それだけは避けたい。

ヤケベ岩、その上はナメ。

ガンガラ滝

烏帽子山に到着。OSMは3回目だったのですが、OKDさんとTTHさんは、初めてで十分に楽しんでいただけたと思います。

| 山行期間 | 2018年3月30日(夜)~4月1日 |

|---|---|

| メンバー | MSD,SOM,YSZ,YMK,NGC,MTD,FJS |

| 山行地域 | 唐松岳 |

| 山行スタイル | ピークハント |

3月30日夜〜4月1日で唐松岳へ行ってきました。

春合宿(剱岳長次郎谷)に向けた、雪上訓練を目的とした山行でしたが、年末の冬合宿で強風のためリフトが動かず、唐松岳山行が中止になった77期メンバーにとってはリベンジという気持ちも。

道の駅松川で仮眠を取り、ゴンドラとリフトを乗り継いで今回は無事八方池山荘まで到着。

サングラスが欠かせない快晴で、行く先を見ると日帰り登山者やスキーヤーの列が続いていました。

下ノ樺までは比較的緩やかなアップダウンでしたが、腐った雪に足を取られて足への負担はそこそこ。

11時にはテント場となる下ノ樺へ到着。テントを設営し、みんなで試行錯誤してトイレ場を作り(笑)、12時より雪上訓練を開始。

まず雪面の上り下りを練習。上りはキックステップで、下りは腐った雪では真下に踏み込みながら下るとのことでしたが、慣れない歩行方法に苦戦する人も。

次にトラバースの練習。常に山側に強く蹴り込みながら体重をかけて歩くようにし、アイゼンを履いている場合は、谷側の足底をすべて雪面につけアイゼンを効かせて歩くようにすると教えていただきました。斜度のきつい、締まった雪斜面のトラバースはとても怖いですが、とにかく歩行技術を習得し、アイゼンを信用するしかないなあと思いました。

続いて、初めての滑落停止練習。実際には身構えて滑落しないため難しいだろうと思いますが、ピッケルをしっかりと胸前で構えること、また足を上げておくことがポイントかと思いました。胸より上の位置でピッケルを構えると止まりが悪く、ずるずると滑っていってしまいました。最後には斜面上にあった小さな雪庇の上から、雪庇を踏み抜いた設定で怖々滑落し、停止!

14時頃までたっぷりと雪上訓練を行い、その後はテントでゆっくり。18時頃には就寝しました。この頃より徐々に風が強くなり、終始台風の中で寝ているようでした。初めて稜線上にテントを張った私は、風の強さとテントの強さにちょっとびっくりしました。

翌日は3時起床。普段より起床時間が早く、早すぎる朝食にお腹がびっくりしたのか、胃が重ーくなりました。春合宿はあと1時間出発が早いことを考えると、朝食はお腹への負担が少なく、しっかりエネルギーの取れるものが良いのかなと思いました。

4時30分出発。ヘッテンを点けながら順調に登っていきます。途中見た日の出がとても綺麗でした。主稜線まで出ると、剱岳が!来月にはあそこの頂上に立っていたいな〜と思いつつ、山頂へ。記念撮影をして、7時にはテント場へ戻りました。その後、テントを撤収して下山。

下山後は温泉に入り、美味しいポークハンバーグを食べ、時間があったためSOM号は大町の山岳博物館へ寄り、帰阪しました。

久しぶりにちょっとのんびりした、でも春合宿に向けてしっかりとトレーニングを積めた楽しい山行でした。たくさんの新人をまとめ、ご指導くださった会長、ありがとうございました。春合宿が楽しみです。

3/31

8:00ゴンドラ乗車〜9:05八方池山荘発〜9:40八方ケルン〜11:00下の樺着、テント設営〜12:00雪上訓練開始〜14:00雪上訓練終了

4/1

3:00起床〜4:30出発〜6:20唐松岳山頂着〜7:10テン場着、テント撤収〜7:55下の樺発〜8:45八方池山荘着、リフト乗車

| 山行期間 | 2018/3/16(夜)~3/17 |

|---|---|

| メンバー | OSM, TTH,OKD |

| 山行地域 | 八ヶ岳 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

八ヶ岳・阿弥陀岳の南稜を登攀です。P1の手前で幕営、翌朝にアタックの計画。6時30分、船山十字路を出発。ちなみに本日はTTHさんが全行程をリードの予定。林道から南稜下部に取り付き、凍った道はアイゼン歩き。標高2200mを越えたあたりから雪が積もっているものの、しまった雪で踏み抜きも無く10時10分にP1の手前に到着。

時間も早いのでそのまま登攀する事に。P1・P2を慎重に通過しP3のルンゼでロープを出します。全ピッチTTHさんリード、OSMさんビレイ。OKDは撮影係で楽をします(笑)。

風も無く快晴なのは有難いのですが、気温が上がり雪が緩んでいるので、やや嫌らしい感じの雪壁。TTHさんがアイゼンの前爪をしっかり蹴り込んで慎重に登ります。

(1ピッチ目を終えて満面の笑みのTTHさん)

2ピッチ目、右にトラバース後は岩混じりの草付きの雪面を登ります。2ピッチ目を終了し、そこから更に少し登って稜線へ出ました。

P4・阿弥陀岳頂上へはロープを出すことも無いのですが、ロープが無いゆえに緊張する個所も。そして待望の阿弥陀岳山頂に到着!!風も無く快晴、最高です!!互いに固い握手を交わします!!リードのTTHさん、お疲れ様でした!!

ここからは御小屋尾根を降って幕営地を探します。しかし良い場所が見つからないので、そのまま下山する事に。17時30分、下山。幕営装備を背負っての11時間行動は疲れましたが、充実した山行となりました。あとは温泉&美味しいものが待ってます。お疲れ様でした!!(OKD記)

行動時間:船山十字路(6:30)→2100m(8:10)→2400m(9:20)

→P1手前・登攀準備(10:10)→P3ルンゼ・取り付き(11:20)

→P3ルンゼ上部・稜線(13:30)阿弥陀岳頂上(14:10)

→御小屋尾根2500m(15:00)→船山十字路(17:30)