アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ! 大阪府山岳連盟所属

| 山行期間 | 2022年9月10日~11日 |

|---|---|

| メンバー | YMZ(CL)、ABE(SL)、TKD |

| 山行地域 | 八ヶ岳 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

今回、冬によく登られている八ヶ岳の小同心クラックと大同心雲稜を登ってきました。

台風が過ぎてからもスッキリしない天気だったが、11日は晴れる予報だったので現地入りすることにしました。10日の夜大阪発。名神集中工事や中央道での大雨もあり、到着も少し遅かったので、仮眠時間を取って6時にやまのこ村を出発。午後から天気が崩れる可能性があったのと、寝不足での長時間行動を控えたかったので、初日は小同心クラックを登攀することに。

7時30分に赤岳鉱泉到着。テントを設営して大同心稜を登っていく。大同心基部まで50分。結構な急登であった。そこから、右側の小同心方面にトラバース。

取付きはテラスになっており登攀準備をする。9時半登攀開始。小同心クラック3ピッチと短いので、ABEさん1人でリードをしてもらう。残置ハーケンなども少ない。ピナクルやナチプロで支点を構築する必要がある。3ピッチとも終了点はしっかりあった。比較的登りやすいルートで11時に小同心の頭に出た。

ロープを外して横岳山頂まで歩くが、ここが絶妙に悪かった。慎重にいったほうが良いと感じた。11時10分に横岳山頂。

昼食を取り縦走路を歩いて赤岳鉱泉まで下山。14時15分赤岳鉱泉到着。赤岳鉱泉直前に雨が降ってきた。ギリギリ間に合って良かった。小雨になってからテントに入って、夕食を食べて翌日の作戦会議。前回、小川山からの渋滞で酷い目にあったので、昼頃には下山しようと決めて就寝。

11日3時起床。4時出発。大同心稜を登る。前日、登るペースが速いように感じたので、今日はゆっくり歩こうと思って歩いたが、結局50分で大同心基部に。準備をして5時半に登攀開始。1~3PはYMZがリード。3~6PはTKDがリードとした。

1Pは赤いスリングを目指して登る。カムやナッツを使える箇所はあった。少し登ると若干かぶって感じる。もたついていると腕が疲れると思う。

2P、ルートの核心部かもしれない。少し左上にV字になっている間を登る。ここも少しかぶって感じる。ここを登るのか、と少しビビったが日頃クライミングをしていたお陰で問題なく登れた。V字を過ぎたら右上する。

3P、浮石多いので注意が必要。セカンドのTKDが登っている時、足を置いた横の頭分ぐらいの岩が落ちたらしい。下にいたABEさんの近くを落ちていったとのこと。このピッチからカムを使う場所が多かった。浮石や岩の脆さ以外は比較的登りやすく感じた。ここでリードをTKDに交代する。

4P、凹を登って20mの所でピッチを切る。このピッチも浮石や岩が脆いので注意が必要。

5P、右にトラバース。イナバウワーのような姿で登る記録が多くあったが、一段下がれば容易にトラバースできる。

6P、縦走路から注目を浴びる最終ピッチ。TKDがカッコよくリードを決めてくれた。ここも核心部は少しかぶっており、1、2Pよりはホールドが小さくなった印象だった。天気も良く気持ちよく登攀できたようだ。

9時に登攀終了。終了点から懸垂を1回して5P終了点付近のテラスに。

最終ピッチからみて左側に下りることになる。そこから踏跡を辿って10分程度で大同心基部に。踏み跡は明瞭だ。大同心基部から大同心稜を下りる。結構な斜面なので雨上がりなどは注意した方が良い。うちのメンバーの1人は、かなり慎重に下りていた。何回も後ろ向きで下りていた。

10時40分に赤岳鉱泉着。テント撤収後下山開始。

12時20分に駐車場着。

今回もフリーでトレーニングをしているメンバーでの山行になりました。フリークライミングで登攀力がついているお陰で、慎重かつ大胆に登ることができていると感じます。個人的には、スピードは安全に登攀するうえで重要だと考えています。今後も、クライミングのトレーニングを通じてレベルアップをして、マルチやアルパインクライミングができればいいな、と思います。

| 山行期間 | 2022.8/10~8/17 |

|---|---|

| メンバー | MTU.SZK.YSZ |

| 山行地域 | 北海道知床近郊 |

| 山行スタイル | 無雪期ピークハント・縦走 |

2022夏、北海道に行って来ました。

予定は、知床近郊の100名山の3山を登頂です。

8/10関空発~女満別空港。

女満別空港からレンタカーを借りて一座目の斜里岳麓の清岳小屋へ

途中、定番の網走刑務所観光地などを経由。

小屋は綺麗でほぼホテル。大広間をダンボールで仕切る感染対策もありました。

軽く宴会を済ませて翌朝4:46出発。

さすが北海道の日の出は早い、もう明るいです。

登りは旧道コースで7つの滝がある綺麗な沢沿いの道を登ります。

まるで天国のよう。でも、ほぼ沢登、滑らないように気を付けて登りました。

7:50無事登頂。楽しかった。

下山ルートは新道コースで見渡す限りの原生林を感動しながら眺め、

凄く気持ちよく下山出来ました。

来てよかった北海道。

無事、10:50下山。

その後、道の駅で温泉に入り、御飯を食べて、二座目の山、羅臼岳の麓の木下小屋に移動。

小屋は電気はないが野天風呂が気持ちよかった。

夕方、小屋の主人と熊対策を聞きながらの宴会を済ませて8:00就寝

翌朝、木下小屋6;30出発。

少し小雨が降ったが予定通り1泊2日の硫黄岳への縦走を決行することにした。

ピーク手前の羅臼平でフードロッカーに食料を保管し(熊対策)荷物を軽くして登頂。

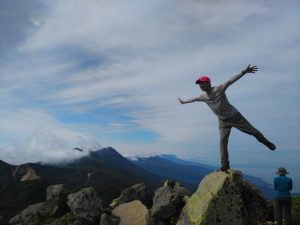

風が強くて飛ばされそうになる。

才

ほとんどのパーティーはピークハントでそのまま下山。

硫黄山への縦走は、あと1パーティーと72才でソロ(後日レスキュウーされたらしい)の3組だけだった。

でも、羅臼平から先が、すごいお花畑の道が延々と続きかなり綺麗でした。

無事予定していた二つ池キャンプ場に14:30到着

池の水も想像していたより綺麗で浄化して煮沸すれば何も問題なさそうでした。

食事を簡単に済ませて食料をフードロッカーにしまい就寝。

翌朝5:25出発。

硫黄岳付近になると岩山となりあちらこちらから硫黄の匂いがする。

オホーツク海の展望も素晴らしい。

終点付近で木下小屋で一緒になった温泉仙人と遭遇。

硫黄岳の誰も知らない温泉に入りに来たらしい。

かなりの仙人のようだ。

12:08無事硫黄岳登山口に下山。

カムイワッカの温泉に浸かって一息しバスとタクシーで木下小屋に車の回収。

そして羅臼温泉キャンプ場に移動。温泉と羅臼漁港の海鮮を満喫。

翌朝も羅臼漁港で海の幸を満喫し

知床半島をドライブ&温泉を楽しんで、

三座目の雌阿寒岳麓のオンネトー湖キャンプ場に移動。

北海道のキャンプ場はどこも広くて綺麗で安い。

翌朝5:50出発。

途中、松茸仙人に出会う。

大きな松茸をもらう。

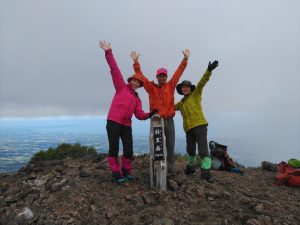

雌阿寒岳7:45登頂。綺麗な山です。

阿寒富士8:50登頂

10:50無事下山。

三山、予定通り遂行出来ました。

めでたしめでたし。

天気に恵まれ楽しい山行が出来ました。

ホント来てよかった。

残り予備日2日間は天気が良くなかったですが

それなりに満喫出来ました。

本当に楽しかったです。

お二人さん、ありがとう。

ありがとう北海道。

また来ます。次は、利尻かな?

ジンギスカン

松茸

釧路湿原カヌー

| 山行期間 | 2022/9 /12日 |

|---|---|

| メンバー | ICH.S SOT |

| 山行地域 | 鈴鹿 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

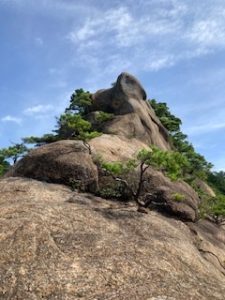

御在所の少し南にあるスラブな岩場の鬼が牙

以前にSK Dさんが計画してくれた事があったが天気が悪く行けなかった。

日帰りでの行けるので、平日休みがあったSOTさんと行く事になった。

女性の方がスラブ得意だと聞いたことあるが、個人的にはスラブ気持ち悪い。

1P目SOTさんリード。久しぶりだと言われるがすいすい登られる

2P目ICHリード

このルート核心部A0。スラブなのにややかぶってる。

行けるやろうと思っていたが、実際行ってみると持てそうな所が無い。

もちろんA0で突破。A0部分の左には階段部分があったので、そっちを登っても良かったがせっかくなのでA0の核心を体感。

必死で写真撮り忘れる

3P目?

スラブ部分と木登り

4P目〜6P目

ここから稜線

ここは上部を左巻き

ハーケンが1本あり

ここ以降は歩きで鬼が牙山頂へ。

予定通り歩きやすい一般道で下山

天気が良すぎて暑くて暑くて汗だくに

所々気持ち悪い所はあったが全体的には登りやすく良いトレーニングになりました

| 山行期間 | 2022/09/10 |

|---|---|

| メンバー | SUM,TKH,MTM |

| 山行地域 | 雪彦山 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

9月10日(土)に雪彦山地蔵岳東陵に行ってきました。

当日6時頃駐車地をスタート。

アプローチを間違え、少しウロウロしたが1時間程でノーマルルート取り付きに到着。

準備をして7時半頃登攀開始。

SOMリーダーが全てリードで登って引き上げてくれ、前後にも他パーティーが居なかったので、落ち着いて楽しみながら登ることが出来あっという間に地蔵岳山頂に到着。

到着後装備を解除し雪彦山山頂に向かいました。

12時半頃雪彦山山頂に到着。

下山後雪彦温泉で汗を流し帰阪しました。

今回自分は初雪彦山ですごく楽しめた。

次回はリードで登ってみたいと思いました。

SUMさんTKHさんありがとうございました。

| 山行期間 | 2022/08/19~8/20 |

|---|---|

| メンバー | TRN(CL)・UET・SZK・ABE |

| 山行地域 | 南紀 |

| 山行スタイル | 沢登 |

昨年の宿題を片付けに、再チャレンジに行ってきました。

AM6:00入渓 国道から入ってすぐの駐車地から、横の急斜面を降りて入渓。

ゴルジュを泳いだりしながら、しばらくすると核心部のS字淵に到着。

ここは去年苦労したけれど、コツをつかんでいるので意外にすんなりと突破。

ここから先は楽しい泳ぎ中心の淵が続く。

ほぼ計画通りの時間で大渡に到着。昨年はここで雨が降り出して撤退。

今年は天気に恵まれそのまま続行。

一ノ滝、二ノ滝は高巻く。12時過ぎ、下葛川の集落に到着し、遡行終了。

林道を少し戻って、「下葛川バス停」からバスの乗って駐車地へ。

天気もよく昨年のリベンジも果たせ、楽しい一日でした。(UET記)

| 山行期間 | 2022,8,13〜15 |

|---|---|

| メンバー | ICK.S DOI.A FJO |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | 縦走 |

2022年夏合宿、

台風8号が13日から15日にかけて東日本を縦断するという予報。台風が心配だったが予定通り12日夜に大阪を出発した。

13日朝、上高地の空は雲に覆われていた。途中ザァーと雨が降り出したが短時間で止み、その後は青空が広がった。

水俣乗越を越えいよいよ未知の世界へ突入。天上沢のザレた急坂のいやらしいこと。木に掴まりながら滑らないように気を付けながら下降する。

しばらく進むと左手に槍ヶ岳が見えた。続く稜線は北鎌尾根だ。これが今回見た最初で最後の槍ヶ岳の全貌だった。

右側にルートを取り過ぎたために、間ノ沢にぶつからず貧乏沢まで下りてきてしまう。ここでは東北の大学で体育の先生をしているという3人パーティーが幕営していた。北鎌沢出合では水が湧いておらずここで幕営したのだという。

ザックを置きICK.Sさんと北鎌沢出合へ偵察に行った。出合には目印に1〜2mの竹の棒を刺してあった。水は無し。先ほどの場所で一夜を過ごすことにした。

沢に足を浸けてクールダウン。冷たすぎて長くじっとしてしていられないが気持ちよかった。

14日4時半、北鎌沢出合。

北鎌沢右俣を北鎌沢のコルまで一気に上がる。落石ももちろん怖いが立ち止まるとブヨの大群に襲われる。とてもデンジャラス!

天狗の腰掛を越えると独標が出迎えてくれる。基部を千丈沢側にトラバース。逆コの字型の部分はくぐるのではなく体を外に出しながら進む。補助ロープがついており問題なく通過することができた。

ここからの小岩峰は稜線通しに進むのが定説。しかし明瞭な踏み跡がある巻き道を見るとどうしてもそちらに進みたくなる。実際、巻き道を進んで行き詰まってしまい稜線に上がるのに苦労した。ここは稜線通しが絶対正解。

もう少しで北鎌平に到着というところで天気が急変。雨、風、ガスで視界不良となり全員一致でビバークを決断。時刻は13時半。

強風で魔法の絨毯ならぬ空飛ぶテントになるのではとハラハラドキドキ。体の大きなFJOさんに風上に座ってもらった。

16時から大雨、強風。テント内でまさかの雨漏り。雨水を掻き出す作業を4、5時間続けた。量にすると10リットル以上。腕も精神も疲れ果て21時就寝。とは言ってもそうそう眠れやしないが。

15日、2時起床。

ガスのため、明るくなるのを待ち4時半に出発するもまた雨が降り出し大槍の基部でフライを被って待機した。7時半を過ぎた頃、小雨になったところで再度出発。最後の有名なチムニーを上がると槍ヶ岳頂上の祠が見えた。もちろん、頂上を真っ先に踏むのはMチーム1年目のFJOさん。よく頑張りました!

さて、ここで感動の涙…と思いきやワイワイガヤガヤと賑やかな声が。「オーー、スイマセン、シャシントテクダサイ!」×5回。賑やかな声の主はアジア系外国人の5人パーティー。一瞬にして涙が引っ込みました。笑

あとは下山のみ。

いつものように肩痛い、足痛い、しんどいとぶつくさ言いながら上高地に無事下山。

お疲れ様でした。

DOI.A

| 山行期間 | 2022/8/12~15 |

|---|---|

| メンバー | ABE(CL)、ICH(SL)、YMZ |

| 山行地域 | 北アルプス 北穂高岳滝谷 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

6月頃に、フリークライミングへいつも行く3人で、お盆休みどこに行こうかと相談していた。その時、今回リーダーのABEさんより「滝谷へ行きませんか?」と話がでた。 涼しい場所でクライミングが出来たらと考えていたので、丁度良い提案だと思った。 ICHさんも「良いですよ」と快諾された様子だった。

今回は、「ドーム中央稜」と「クラック尾根」を目標にした。涸沢にベースを張って南稜を上がる作戦。予備案として、北穂東稜、奥穂高縦走とした。

その後、個人での歩荷や歩きのトレーニング、3人での登攀の練習、遭難対策訓練を行った。まだまだ未熟な私に先輩2人は親切、丁寧に指導して下さった。ありがとうございました。

12日21:30に三国ヶ丘駅集合予定であったが、直前まで行くか全員で悩んでいた。台風も発生し、天気が良くない予報だったからである。21時の予報で最終判断。一番慎重なICHさんが「行ってみますか」とグループラインに流れた。ABEさんも私も行くつもりで送ったと思ったが、「行ってみますか?どうしますか?」のつもりだったらしい。

13日、あかんだな駐車場で2時間程度仮眠してバスに乗って上高地へ。台風や天気もパッとしないせいか、車も少なくバスの乗車率も半分程度だった。

上高地に到着。ここから涸沢まで6時間歩く。横尾まで平坦な道を歩き、本谷橋から急登を上がっていく。途中、小雨が降り雨具を着るが、すぐに止んだので脱いだ。その後、涸沢ヒュッテまで雨が降ることはなかった。天気図では翌日も良くない様子。 ICHさんがトイレからの帰りに救助隊の予報を見てきてくれた。14日午前、晴れ/霧雨。午後は雨。15日も雨予報。ため息が出たが、とりあえず1時起床で、天気を見て判断することにして就寝。

1時起床するも、テントを雨が打ち付ける。夜も降ったり止んだりを繰り返していた。日の出前の4時に起床して最終判断をすることに。

3時にABEさんが、「起床して雨も止んで岩も乾いてきている。」と起こしてくれた。4時出発でとりあえず滝谷へ向かう。南稜を登っている途中、日の出も見ることができた。何とか岩が乾いているように、登攀中雨が降らないことを祈りながら、南稜を登って行く。

北穂と奥穂の分岐点に。北穂側へ行くとクラック尾根、奥穂側へ行くとドーム中央稜。今回は、午後から天候が悪くなる予報だったのでドーム中央稜へ行くことにする。縦走路を歩いているとドームが見えてきた。

ドームへの取付きまでは、奥穂への縦走路を歩いて、ドームを過ぎた最初のコルを右側へ降りて行く。草付きで、踏み跡も明瞭。途中岩や草が濡れていたので、滑らないように注意して下降していく。途中、慎重にクライムダウンする箇所が1か所あった。

その後、踏み跡を辿っていくと、綺麗なハンガーボルトの懸垂点があった。ここで登攀具を身につける。「50mロープ1本での懸垂で下まで届く」となっていたがギリギリであった。懸垂で降りた所から、ルンゼ状地形を踏み跡を辿ってトラバースするとドーム中央稜1Pの取付きに到着。ロープを結び、クライミングシューズに履き替える。

今回は、1~3PをYMZがリード、4~5PをABEさんがリード。そしてリードが空荷で登攀する。

1P(Ⅴ-) 前半はどこからでも登っていけるイメージ。チムニー内、フェースともに濡れていた。フェースも結構濡れていたので、今回はチムニーを登ることにした。空荷の状態では問題なかったが、ABEさんのザックが大きかったので挟まって登れなかった。ザックのみを上げてから登る。少し時間が掛かってしまった。ICHさんは、私のアタックザックだったので担いだまま登ることができた。

2P(Ⅳ) 左側のカンテを少し登るとバンドに出る。後続に女性二人組が来ていたのが見えたので、バンドで一旦ピッチを切る。そしてスラブを登る。ここも濡れていたので気持ち悪いが、足も手も良く見るとしっかりある。滑らないように慎重に登る。

3P(Ⅲ) ロープを伸ばして歩いたが、途中ランニングを掛けるとかなり屈曲して重く苦労して登った。コンテ行けると感じた。この辺りからガスがかなり上がってきて視界も悪くなる。この辺りから風も強く、寒さも感じてくる。

4P(Ⅳ) ここでABEさんにリードを交代。また、後続の女性二人に先頭を譲った。ザックから解放され、気持ち良さそうに登っていくABEさん。スイスイとロープが伸びていく。40mとなっているが、実際は30m程度だと思う。

5P(Ⅳ) ここが最終ピッチ。「ハングを右側から越える。」と言って登っていった。下の凹は快適に登っていった。ハングの所で悩んでいた様子だが、上手く登れたようで「ビレイ解除」のコールが聞こえた。私も最終ピッチ楽しんで登ろうと思い、「登ります!」とコールして登りだす。下部は濡れてはいるが、それなりに登れる程度だった。ハングの所で左側にランニングを取っていた。右側も濡れていて、気持ち悪く左側から抜けたらしい。ICHさんは予定通り右側から抜けたとのこと。私はヌンチャクを回収に左側から登る。ザックの重さで体が上がりにくい。ハンドジャムが効いていたので、何とか足掛かりを見つけて登ることができた。

みんなで笑顔で声を掛け合ったが、天候が悪くなることを考えて、写真を撮ることもなく急いでロープを片付けて靴を履き替え下山することに。展望も真っ白で何も見えなかった。

ドームの頭から縦走路に出るまで、今回のように視界が悪い時は注意が必要かもしれない。踏み跡は、アプローチほど明瞭ではない印象。視界が悪いと、方向感覚がなくなってしまうので注意が必要。縦走路に出た時は一安心だった。

南稜を降りていると、雨も降り出して雨具の下も着ることになる。翌日15日も雨予報だったので、横尾まで降りることにした。

そして、横尾に到着した時には、靴の中も浸水しており気持ち悪く、全身濡れた状態だった。テント内に入り、夕食を食べて、明日の予定を確認して就寝する。この日の行動時間は、13時間となった。

15日4時起床。6時横尾出発。出発時は雨も止んでいたが、途中から土砂降りに。最後まで雨に打たれて上高地到着。それまでは、そんなに疲れていなかったが、あかんだなに着いてバスから降りた瞬間、足腰の疲れを感じた。

今回は、ドーム中央稜のみの登攀となり残念な気持ちもあるが、機会があればクラック尾根も登攀したいと思う。ドーム中央稜の印象だが、滝谷の中では岩自体は安定しているのだと感じた。乾いた岩ではフリクションは効くが、今回のように濡れていることが多い場合は注意した方が良い。そして、手足のホールドのチェックは怠らず。大きな岩も動くこともあったので。

8/13(土)8:08上高地発~8:50明神館~9:55徳沢~11:00横尾~12:18本谷橋~14:00涸沢(幕営)

8/14(日)4:05~涸沢~6:10北穂高稜線分岐~7:55ドーム中央稜登攀開始~ 11:40ドームの頭(登攀終了)~14:00涸沢(テント撤収)~16:50横尾(幕営)

8/15(月)5:35横尾~徳沢~明神館~8:13上高地

| 山行期間 | 2022/7/16~18 |

|---|---|

| メンバー | YMZ、TKD、ABE、ICH |

| 山行地域 | 小川山 セレクション |

| 山行スタイル | マルチピッチクライミング |

小川山のマルチピッチで「セレクション」というルートを登ってきました。

当初は7/15の夜発予定でしたが、16日が雨予報だったため、16日午前に三国ヶ丘駅を出発。現地のスーパーで買い出しを済ませて、廻り目平キャンプ場へ。小雨の降る中、タープとテントを設営。その後、夕飯を食べながら作戦会議。翌日は晴れ予報だが、夜になっても雨は止んでいなかったので、起床時の天気、岩の状態をみてから登攀するかを考えることにする。また、リードは空荷で登ることにした。

17日、起床すると雨も上がっており晴れ間もあった。あとは岩の状態だ。取付きまでキャンプ場から1時間弱で到着。カモシカ登山道を歩いているつもりが、パノラマコースから取付きを目指していたようだ。少し迷ったが、大きなタイムロスもなく取付くことができた。

取付きで岩の状態を確認。少し濡れていたけれど、花崗岩ということでフリクションも効くし登れると判断。準備をしていると、後続の男女のペアが来られ、手慣れた様子だったので先頭を譲る。案の定、リードの男性はサクサク登っていった。

準備も整い、1P登攀開始。5.8のクラックをTKDさんが登る。クラックの中が濡れていたようで、中間部で苦労していたが上手くクリア。スラブ前でピッチを切る。YMZがザックを担いで登るが、離陸頂後に登れない状態に。身体が上手く上がらない。もたつくわけにはいかなかったので、久しぶりのA0・・・。先が思いやられる。それを見て後続のABEさん、ICHさんパーティは靴は取付きにデポすることにしたらしい。後続は、ABEさんがリードで軽々登ったとのこと。

2P、YMZリード。スラブで雨の影響もあって滑りやすい。2ピン目辺りで滑りそうでクリップしずらかった。出足ということもあり、緊張もしたが何とかクリアすることができた。その後は、快適なスラブであった。立木でビレイする。後続、ICHさんがリードで途中フォールしていたが、何とか登ってこられていた。

3P、TKDさんリード。チムニー内は雨で濡れていて怖かったようだが、難なくクリア。バック&フットで登る。立木でビレイ。

4P、YMZリード。クラックとチムニー。下部がワイドで難しかったが、リードは空荷のため問題なく登れた。スラブを登ってビレイポイントを探す。5Pのトラバースする場所はわかったが、どこでビレイをすれば良いのか、トポを見てもわからなかった。迷ったあげく立木でビレイをする。実際はもう一つ上の立木が正しかったように思う。後続はICHさんが右側のフェースを途中まで登ったとのこと。

5P、TKDさんリード。大きな岩の下にカムを入れながら、トラバースしていく箇所だが、岩からの染み出しもあり、手も足も濡れて進めない様子。何度か頑張って行こうとするが、なかなか進むことができず、撤退することにした。ルートの右側にエスケープルートがあり、山頂まで歩いて行くことができる。後続は、早々とエスケープから山頂に上がっていた。

その後、枯れた立木の懸垂点から2P懸垂をする。個人的には立木ではなく、別に懸垂点があったので、そちらの方が良いかと感じた。少し歩いて取付きまで戻ると、沢山の人たちがいた。時間が経つに連れて、岩が乾いてきて楽しそうに皆さんクライミングをされていた。

その後、キャンプ地にシングルロープとクイックドローを持って父岩に移動。ABEの宿題「小川山物語5.9」へ向かう。大人気ルートとのことで、沢山人がいるんだろうな、と思って行ってみると誰もいなかった。貸切状態だ。ABEさんも無事にRPできたので喜んでおられた。

セレクションは途中敗退という結果に終わったが、マルチピッチクライミングの良い経験ができたと思う。ピッチの切る場所、ランニングの取り方など良い経験をしたと思う。フリーのシングルピッチでは、1人での達成感を感じることはできるが、マルチはパーティでの達成感があるので面白い。これからもグレードを上げていけるように、トレーニングに励んでいきたい。

| 山行期間 | 22年7月24日 |

|---|---|

| メンバー | OSM SMD |

| 山行地域 | 台高 北股川 ムラダチ谷 |

| 山行スタイル | 沢登り |

台高の北股川の支流のムラダチ谷へ沢登りに行ってきました。ムラダチとはアブラチャンという低木の別名のようです。

6:10駐車地からスタートですが、のっけから小雨が降っていて、入渓点でしばらく様子見して続行しました。

結局午前中は降ったり止んだりのスッキリしない天気でした。

この日は僕が先頭でルート取りをする事に。

入渓直後のゴーロ帯を抜けると立派な3段の滝。

立派な大滝がいくつもあるがその分巻くのが大変。水量も少なく気持ち良く登れる滝は少ない。岩も脆く落石注意です。

危うくマムシを踏みかけた。他の蛇のように逃げてくれないのと保護色で判りにくい。この日は2匹と遭遇。

危うくマムシを踏みかけた。他の蛇のように逃げてくれないのと保護色で判りにくい。この日は2匹と遭遇。

1,040mのピークを踏んで遡行終了し下山ルートの尾根筋を間違えている事に谷筋に入り気づく。ここからの登り返しがしんどかった。

予定ルートに復帰後はピンクテープもありこれで安心と思っていたが、終盤ピンクテープが予定の尾根から外れてやらしいトラバースルートに誘導され行き詰まってしまった。

高巻きに時間がかかったり下山ルートを間違えて滑り落ちそうな斜面にバイルを突き刺して進んだりと、沢登りより藪山登山という感じになったが、これも沢の楽しみと思っている。良い読図の勉強にもなりました。

雨の中の巻き時間が多かったせいか、二人共ヒルにやられてしまい、家にもしっかり持ち帰っていました。

| 山行期間 | 2022年7月22日(夜)~ 7月24日 |

|---|---|

| メンバー | MTU、OKD |

| 山行地域 | 赤石山脈(南アルプス)北部 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

いつかは行きたいと思っていた憧れのルート、北岳バットレス第四尾根に行ってきました。

朝一番のバスに乗って広河原に到着。快晴の空の下、白根御池小屋で休憩してバットレス沢へ。

Bガリーの取り付きで登攀装備を準備していると、あっという間に曇り空。天気予報では夕方から雨なので、できるだけ早く抜けてしまいたい。

全ピッチをMTUさんにリードしてもらうつもりでも、本チャン初の自分が付いていけるのか不安である。MTUさんは「雨が降ったら適当な所でビバークやな」と笑っている、心強い。2ピッチ登って左にトラバースして雪の無いC沢を渡る。

第四尾根の取り付きに到着。ガスで視界が悪い。

MTUさんのリードにセカンドで必死に付いていく。いきなりMTUさんから「ここやったら簡単やからリードいけるやろ!!」と声がかかる。全ピッチをセカンドで登るつもりだったが、行くしかない。

マッチ箱で先行パーティーに追いつく。ここから懸垂下降。事前の情報では懸垂の支点に沢山の残置ロープが有るとの事だったが、カラビナ2枚に繋がっているのは5~6mmのロープが一本だけ。「これ大丈夫?」と思いつつ、意を決して降りる。

先行パーティーが登ってる枯れ木テラスまでの2ピッチを見て「あそこに今から登るの!?マジ!?」と少し怖気付いてしまう(セカンドなのに)。

枯れ木テラスから最終ピッチへのトラバース。MTUさんから「このピッチもリードいけるやろ!!」と声がかかる。行くしかない。足元はきれいに切れ落ちている。上部のリッジをしっかり掴み、慎重に進む。

最終ピッチは少しかぶっている。ここで先行パーティーが登り終えるのを待つ間、まだ日は高いが念のためにヘッドランプを装着。MTUさんがカムをセットしながら突破、私も続いて突破。

やりました!!憧れの北岳バットレス第四尾根を完登!!上で待っていたMTUさんから「おめでとう!!」と声がかかり、ガッツリ握手。めちゃくちゃ嬉しい!!

雨に降られるかと思っていたが、空は晴れてきている。登攀装備を解除して登山靴に履き替える。気が付けば日はすっかり落ち、ヘッドランプを付けて北岳山頂を目指す。さすがに疲れて足取りは重い。そして北岳登頂。仰げば満天の星・・・。

翌朝、日の出前に起床。朝日も富士山も北岳も本当に美しい。昨日頑張ったご褒美だろうか。

次はもう少しリード出来るようになるぞ!!と誓い山を後にしました。

(行動記録)05:15バス発-06:40広河原出発-08:20白根御池小屋-11:20Bガリー取り付き―13:30四尾根取り付き―16:40マッチ箱-18:20登攀終了-20:00北岳山頂-20:40行動終了

(OKD記)

| 山行期間 | 6/19 |

|---|---|

| メンバー | HND YMZ TKD DTe 会員外 |

| 山行地域 | 名張香落渓 |

| 山行スタイル | フリークライミング |

毎週毎週名張しか行ってないので、もう5.11くらいですかと聞かれますが、まだ5.10a(1本だけ)です。

この日はHNDさん、80期のお2人、会員外の皆さんに第一岩壁にお付き合い頂いて、だいぶ暑くなってきたし今シーズンはラストチャンス?の直登5.10aがRPできました。

直登は、出だしが細いクラックで一歩上がると棚に立てます。そこからコーナーのクラックがだんだん広がって、キャメロットの3と4の間くらいになるところで二つ目の棚にのれます。ここまではそんなに難しくありません。

そのあと真っ直ぐ4番サイズのクラックが3mくらい?続くので、ここが核心です。

YMZさん、初めての第一岩壁で3トライされたけど惜しかったです!私は初めてTRしたときワイドのムーブが全然できなかったです。

TKDさん。核心で4番が足りなくなって、回収に行ったのに結局使わず、4番1個だけで左壁のカンテにトウフックして3撃しました!名張ではなかなか見ない登り方でした(^^)

私は2トライとも核心で落ちて、3トライ目はダメもと一応やってみたら行けました。真ん中を登っているとき、ヨレている!怖い!と逆ギレして叫んだらスッキリしたみたいでした。

3人とも、最後の4番のセットとクリップが核心だったようです。

私はずらす技術が乏しく、4番を3個!!持って行ってるので、最後の4番は胸くらいの高さでクリップしてそれを上に押し上げたら行けました。高い位置にクリップしようとするのが間違っていたみたいです。

みんなで直登をして楽しい一日でした。

でかいつら再登に取り組むHNDさん。

| 山行期間 | 2022/7/23-24 |

|---|---|

| メンバー | TKH,YSD,NKJ,MTM,SUM |

| 山行地域 | 中央アルプス |

| 山行スタイル | 縦走 |

マウントクックチーム(TMC2023)の第1回遠征山行は中ア縦走を行なった。

ロープウエイを使わず木曽駒ヶ岳を目指し反時計回りの周回縦走だ。

7/23 1時間ほどの仮眠の後、バス乗車の列に並んだ。予想通り長~い。臨時便が多く3便目に乗車できた。途中下車は前方に座らせてもらえる。北御所登山口で下車。林道歩きを約1時間。蛇腹沢登山口から登山道が始まる。急登と身構えていたが、きつすぎず一定のリズムで歩ける。やがてウドンヤ峠。

ここから90度向きを変え西向きの稜線に乗る。ゆっくり標高を稼ぐ縦走路が続く。伊那前岳に着いたところで、積雪期のエスケープルートに設定している尾根筋を見下ろす。なかなか険しそうだ。一度は実際に降りてみよう。更に歩を進め、乗越浄土・中岳を経て木曽駒頂上山荘のテン場へ到着。またもや予想通りギッシリのテント。今回の目的の一つ「自己完結装備でツェルト泊」が功を奏した。各自が狭いところに寝床を確保できた。

その後、木曽駒ヶ岳へ空身で往復し、16時まで談笑。

7/24 4時出発を予定していたが、早目に全員集合出来たので4時前に出発。宝剣岳の取付前にヘルメット装着。宝剣岳でご来光。360度景色を堪能できる。

無雪期の岩稜帯は軽快に進める。また冬に来ましょうとメンバーに伝えた。三ノ沢岳分岐でヘルメットを外し快適な縦走路を進む。相変わらず景色を堪能できる。濁沢大峰・檜尾岳の登りに少し“しんど~”と思いながら8時に檜尾岳に到着。中ア縦走の絶景はここでおしまい。少し下ると檜尾岳避難小屋に到着。

2日前から営業小屋として開始。筆者は、この小屋の増築にクラウドファンディングした縁で、ここへ訪れることが個人的な目的の一つであった。ロケーション抜群で、テン場も設置されている。また冬に来ましょうとメンバーに伝えた。さあ後は下るだけ(但し長い) 赤沢の頭まで来るとあとは整備された快適に山道に変わる。12時檜尾尾根登山口に到着。

12時半過ぎの臨時便に乗車して帰路についた。

7/23 北御所登山口(6:30)-伊那前岳-乗越浄土-木曽駒ヶ岳(14:30)-木曽駒頂上山荘(テン場)

7/24 テン場(3:50)-宝剣岳-檜尾岳(8:00)-檜尾尾根-桧尾橋バス停(12:00) (SUM記)

| 山行期間 | 2022年7月1日(夜)〜3日 |

|---|---|

| メンバー | KMR UET SMD |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | ピークハント |

新人育成の夏山ステージを前に、リーダー陣で一度山行に行っておきましょう!と燕岳〜大天井岳に行ってきました。

私とKMRさんは初めてのエリアで、北アルプス三大急登とはいかほどに??

4時前に中房温泉に到着するも駐車場は満車で人気の程がうかがえる。

軽く仮眠をとって5時半スタート。天気も良く樹林帯を汗を滴らせながら高度を上げていく。

急登の合戦尾根は、序盤で体力も充分残っている事もあり意外と短かったなという印象だった。

合戦小屋に着く頃には汗がズボンまで染み込む暑さで、名物のスイカをほおぼる人達がうらやましい!

歩荷の方が50kg担がれていた。

10時 燕岳山頂到着。

アルプスの峰々を眺めながらの爽快な稜線歩き。槍ヶ岳の威容もバッチリ拝めます。時折噴き上げてくる風や雪を食べて涼をとる。

宿泊地の大天井岳への登りが合戦尾根よりキツかった。まさにラスボス。

大天井岳付近からテント場までブヨがたくさんいて、虫除けをしていなかった私は顔や頭、服の上からもあちこち刺されたが、薄荷スプレーをしていた人はマシだったので、天然成分の虫除けも有効なのだと身をもって実証された。

13:50 大天壮到着。テント設営後、あんなにお天気だったのが15時から雷雨になり、典型的な夏山気象であった。

2日目 4時出発。朝日に赤く染まる雲に時折足を止めながらゆったり下山。

燕山荘から雨がポツポツ降り出してきた。先頭を歩くUETさんはゆっくり行くでとおっしゃるが、後ろ2名は付いて行くのに小走りになってるんですけど(笑)

8:40 中房温泉登山口に到着。早い時間で温泉やってないだろうなと思っていたが、営業していて助かりました!

硫黄の香り漂う掛け流しの湯で、ぬる目の露天風呂が気持ち良かった。

口角上げて爽やかにをモットーに、夏山1発目の山行はリーダー陣の結束を固める充実したものとなった。

Bチームの皆様、これから夏山に沢登りと一緒に楽しんでいきましょう!

| 山行期間 | 2022/6/18-19 |

|---|---|

| メンバー | TGA、DOI-S、DOI-A、SZK |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | 登攀 |

奥穂高岳の南稜に行ってきました。

平湯温泉バスターミナル前から相変わらず?猛スピード宝タクシーで上高地へ。

河童橋から岳沢へ。雪渓を詰めて南稜に取り付きます。

雪渓末端を上がれば直ぐに岩壁。この壁を乗越して雪の解けた沢状をどんどん詰めていきます。しかし、雪渓の消えた直後の沢の岩は不安定です。手が軽く触れただけで等身大の大岩が後続メンバーへ向かってかなりの勢いで落ちました。大事には至らなかったものの、くわばらクワバラ。遭難救助が頭をよぎる。

落石に惧れをなして沢筋から逃げましたが、そのせいでしばしハイ松漕ぎ。しかし、全般的には下部は草付きを登っていくので、足元にはハクサンイチゲ、ショウジョウバカマ、ミヤマキスミレ、シナノキンバイといった高山植物が咲いています。南稜の中間部あたりからはハイ松帯の中にも踏み跡がハッキリしてきます。この踏み跡を見つけられるか否かが登行の鍵ともなりえます。

岩場もⅡ~Ⅲー級がほとんどなのでロープは出しませんが、心配な箇所では残置ハーケンにシュリンゲをかけてお助け紐として登ります。

トリコニーのあたりまで来るとだいぶ疲れてきますが、ここまで来たらもう登るしかありません。

高度に負けず、疲労に負けず。ロープを出したのは3ピッチのみ。それでも南稜の頭には16:15到着。これから下山も厳しいので、穂高岳山荘でテント泊としました。数年ぶりの穂高岳山荘は建て直したのか、キレイになっていました。

ゆっくり休んで、あとは下山。盛夏の候には人混みの横尾も今はひっそり。6月の穂高は静かでお値打ちかもしれません。

今年は八が岳赤岳東稜(1月)、霞沢岳南尾根(3月)、明神岳1峰東稜(5月)と自分なりには満足のいく山行ができました。

「アウトドア」ではなく、「高みへの憧れ」、「困難への挑戦」などといったアルパインクライミングなんぞでは決してなく「知らないところを見てみたい」=「ワルガキの探検ごっこ」という感じで〇〇年間にわたって様々な所を登ってきました。もうあと少し、しばらくの間も、探検ごっこといきますか!

6/18 6:15 上高地ー9:00 南尾根取りつきー16:15南稜の頭ー17:00 穂高岳山荘

TGA

| 山行期間 | 2022/5/21-22 |

|---|---|

| メンバー | NGS,MTM,SUM |

| 山行地域 | 大峰奥駈、高野山 |

| 山行スタイル | 縦走 |

若き日の弘法大師が「吉野から南へ1日、さらに西に2日歩いて高野山に至った」とされる弘法トレイルを歩いてきた。即ち、世界遺産から世界遺産へ。

総距離60km弱を2日で歩く計画だ。メンバーは3名。ツェルト泊で装備は自己完結。何時間かかるかな?(前週にはトレランレースが行われトップは9時間弱。早や~!)

前日終電で吉野駅へ。下車したのは我々3名のみ。数分後には電車も折返し、駅は静寂に。構内でおやすみなさい。

1日目:夜明けとともに出発。金峯山寺・金峯神社までは車道の緩やかな上り。ここからやっと登山道へと変わる。まずは、吉野最高峰の青根ヶ峰を通過。そこから二蔵宿小屋までは軽いアップダウンが続く。この後、急登が続いて大天井ヶ岳に到着。今回の最高峰だ。

ここからは下りが続くと軽く思っていたのだが。。。

なんとなんと下り基調ではあるものの、100-200mレベルのアップダウンが延々と続く。それも急だ。辛い。

幸い、弘法の道として歩く人も増えており、トレランレースの道標もあり、ルーファイに苦労することはない。

スタートしてから12時間。ひたすら歩いて急なアップダウンに音を上げそうな頃、本日の幕営予定の武士ヶ峰付近に到着。各自ツェルトを張って、お疲れも相まって早々に就寝。

2日目:昨日とほぼ同じ距離を歩くので夜明け前の4時に出発。今日はスタート・ゴールの標高差はあまりなく、アップダウンはあるものの100-200mレベルは1ヶ所のみ。そして1/3は林道・車道だ。標高も1000m以下で植林帯も続き展望がないので淡々と歩を進める。

天辻峠・出屋敷峠・紀和峠を経て天狗木峠に至ったところで残りは車道となった。あとわずか。奥の院まで来ると参拝・観光の方々が多くなってきた。15分ほどでゴールの金剛峯寺に到着。お疲れさまでした。

本日は8時間の行動となった。早く下山できたので反省会を催したのは言うまでもない。

1日目:吉野駅4時20分発-大天井ヶ岳-武士ヶ峰16時20分

2日目:武士ヶ峰4時発-金剛峯寺12時着

(SUM記)