アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ!

| 山行期間 | 2018年10月6日~8日 |

|---|---|

| メンバー | INO, IKW, MSD, HND, UTJ, MTU, UZU, DAT, TYK, MRJ, KWI, FSW, YKW, KSU |

| 山行地域 | 小川山 |

| 山行スタイル | フリークライミング |

Mチーム、Bチーム合同例会山行

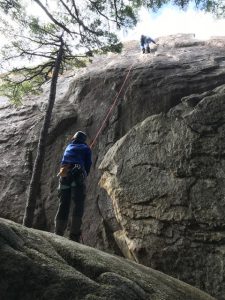

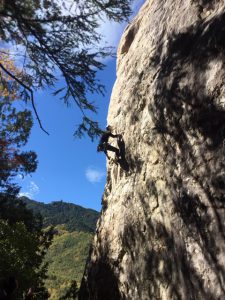

Bチームの山行では百丈岩でマルチピッチの練習を少ししてきましたが外岩でシングルロープを使うのは今回が初めて。どんな場所なのか、どんな事をするのか、3日間登り続けるのか、などなど思いを巡らせてみるけど想像がつかない。

先輩方に往路の車内で話を聞きながら更に想像を膨らませて小川山へ。

10/6(土)

テントで仮眠を取って7:00起床。リーダーから説明があり2チームに分かれてそれぞれ予定の岩場へ移動。途中で渡渉する場所があり靴下を脱ぎ初の渡渉。こんなにも冷たいとは。小雨が降ってきて壁が濡れているか心配でしたが、到着すると雨も上がり大丈夫そうです。クラックの壁に先輩がリードでトップロープをかけてくれます。テーピングの仕方を教えてもらい初の外岩を見よう見まねで登り始めると、凄い高度感で足が震えてきます。室内ジムとは全く違う感覚で楽しさ半分、怖さ半分。ほとんど登れないまま、あっと言う間に一日が終わりました。

10/7(日)

7:00起床。昨夜のバーベキューで瑞牆山に行っていたメンバーと合流し、本日も2チームに分かれてスタート。ストリームサイドエリアに向かいます。取りつきまでの道が分かりにくいと前情報を聞いていましたので慎重に進みます。渡渉のできそうな箇所を先輩方が探してくれていますが自分には何処が渡れるのか全く分かりません。流れが速いのか、浅くみえても深いのか、危険なのか。膝くらいの深さまであったので杖に出来そうな枝を探して渡りました。岩場までくるとグレードの低いルートは濡れていて登ることが出来そうもない。先輩がリードでトップロープを掛けてくれたルートは5.10a。物は試しと登ってみると途中までは苦戦しながら登ることは出来きますが、途中からはどうやったら登れるかイメージも湧かない。断念して降ろしてもらい、先輩方の登り方を観察し2度目の挑戦。下から見ていると先輩方は足を掛けているけど現地に行くと突起が見当たらない。

グレードは外岩の方が難しいような気がする、と登れなかった言い訳を探して本日を終えた。

10/8(月)

最終日ということもあり、キャンプ場から比較的近い小川山レイバックに向かいます。

今日は渡渉がなく前の二日間と違い山の中へ入っていきます。何とか目的地へ到着すると、そこには圧倒的な存在感の魅力的な壁がありました。先着組が登っているのをみて、自分も登ってみたいという衝動に駆られました。しかし、気持ちとは裏腹に全く登れず壁を登る技術や体力が足りていないことを感じました。また登りに来たい。

3日間も岩登りだけでは時間が余るのではないかと思っていましたが終わってみるとあっと言う間で充実した3日間でした。

次は小川山レイバック絶対登るぞ!(トップロープで!) by IKW

2018年10月6-8日

| 山行期間 | 11月17日(土)夜~11月18日(日) |

|---|---|

| メンバー | UDZ(CL)、ABE(SL)、HND(SL)、FRZ、NKJ、KSU、ICK |

| 山行地域 | 蓬莱峡 |

| 山行スタイル | アイゼンワーク、担荷訓練 |

11/17日 宝塚駅に20時集合です。

最終のバスに乗り蓬莱峡に向かいます。

すでに沢山のテントが設営されていています。

こんなにアイトレをする人達が沢山いることに驚きです

自分達もテントを張り小宴会です。

冬合宿の話しなど盛り上がります

11/18日 5時半起床

6時25分 アイゼンワークの準備です。

アイゼンやスパッツをつけます。

冬装備を始めて使うBチーム

先輩方にみてもらい、靴とアイゼンがあわないという人もいて

装備の確認もしてもらえて良かったです

準備が出来たら、まずは歩行の練習です。

前回ルームで教わった フラットフッティング、フロントポインティングなどを実際に行います。

怖くなり前傾姿勢になると踵が上がりフロントのアイゼンが効かなくなるので気をつけるように言われ、自分では気づかないうちに踵が上がっている事に気がつき、注意して練習を続けます。

10時 岩場へ移動し猿回しです。

こちらも沢山の団体で賑わっています

噂にきく猿回しというアイトレ、その名前の由来はロープをつけ岩山を登ったり下りたりする姿が大道芸の猿回しの様に見えるからだそうです。

リーダーがロープを張ってくれ、フリクションで確保して登っていきます。

フロントポインティングで前爪で登ります。

踵を上げないように気をつけているつもりが怖くなると自然に前傾姿勢になり、踵が上がってしまいます。

意識して集中、集中。

でも難しい。

今度は下りです。

登りよりも難しい。

急な傾斜をフラットフッティングで下ります。

雪や氷と違ってアイゼンが刺さらない岩場に傾斜もあるのでズリズリ滑ってしまいます。

こけたら岩場だし痛いだろうなと思うと怖くてしゃがみ込んでしまいます。

しゃがみ込んでしまうとこのトレーニングの意味がないよと注意をうけ、

怖い気持ちを抑えて立ち上がります。

無造作に足を置かず、何処にアイゼンの爪があるかを意識して置くようアドバイスをもらい意識して足場を確認しながら進みます。

時間の都合で1人2往復の練習となりましたが貴重な体験が出来ました。

12時 猿回しを終えて、冬山で使う外張りの試し張りです

夏のフライと外張りの違いを教えてもらいます。

厳寒期のテントは色々工夫されているんですね。

12時半 帰る準備をして歩荷の岩をつめていきます。

すでにザックの中は泊まり装備に登攀セット、冬装備でいっぱいです。

ギュウギュウに押し込んでなんとか岩を詰めるスペースを作ります。

女子は20キロ、男子は23キロ石をつめます。

20キロのザック背負おうにも、重くて持ち上がりません。

春にも歩荷したけど、こんなに重かったっけ?

考えると春は17~18キロだったような気がします。あと2~3キロがこんなに重いとは。

体験した事のない重さにこれを背負って歩くのか?と思うと気持ちは上がりませんが、宝塚に向けてスタートです。

重い、重いザックを背負い登ります。

重さが足にも背中にもきます。

だんだんペースが落ちていきます、いつもゆっくりなNKJが頑張っています。

NKJにしんどそうだけど大丈夫と心配されます。

頑張ってついて行かないとという気持ちと、しんどいなぁもう止めたいなぁという気持ちが入り交じりながら黙々と歩き続けます。

そんな時35キロ背負ったリーダーから歩荷は自分との戦いだと言われます。

そうか、今私は自分に負けているんだ。

自分には負けたくない。

皆自分と戦っているんだ。そう思うと不思議と力が出てきます。

16時宝塚到着

なんとか宝塚まで歩くことが出来ました。

アイトレに歩荷に冬合宿にむけ貴重な体験が出来ました。

今回体調が良くないなか参加して下さったリーダーもおられました。

有難うございました

11/17 20時宝塚駅集合

11/18 5時30起床 6時25装備装着 7時アイゼンワーク 10時猿回し

12時外張り試し張り 12時半 歩荷訓練 16時宝塚駅

| 山行期間 | 2018年10月27日(夜)~18日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、KNS、OKD、MTU、UET、KSU、ICK |

| 山行地域 | 大峰 |

| 山行スタイル | 沢登り |

今年は台風が多く、夏合宿以降、週末になると雨や台風で沢やクライミングなど数々の山行が中止に。

結局Bチームの沢は1度も行けず。

沢靴は新品のまま眠っていました。

そんな時、沢好きリーダーのおかげで沢靴が日の目をみることになりました。

しかし、夏でも冷たい沢の水、今の季節は秋。

寒さが苦手な私は、せっかくのリーダーの申し出に、新人の分際で行くかどうか本気で悩みました。

行って寒くて途中でやめたいとか言うと、よけい迷惑をかけるんじゃないか、とか色々考えました。しかし、何事も経験しないと分からないので、思い切って参加します。

10/27 (土)

車2台、河内長野組は21時半河内長野を出発しました。

テント設営後、小宴会です。

冬合宿を控えたBチーム。

まだそろっていない冬装備の相談や、Mチームの冬合宿や先輩方の体験談など色んな話を聞く事が出来ました。

寒さに強い人もいれば、弱い人もいる、個人差があるので体験してみないと分からないという結論にいたりました。

しかし、色んな話を聞けて参考になりました。

小宴会後は朝6時までゆっくり寝ます。

10/28 (日)

6時起床

7時20分 沢装備で沢登りスタートです。

寒いのが苦手な私。沢靴をはいているのにも関わらず、水につからないように必死です。

リーダーに「沢登りなんだから水につかっていいんだよと」言われ、おそるおそる沢に入ります。

沢靴のおかげで思ったほど水の冷たさは感じません。

これなら大丈夫!!

黒い苔と茶色い苔は滑りやすいので、気をつけるように言われ慎重に進みます。

沢靴と濡れた岩で滑りそうで怖い場所もありましたが、上からリーダー陣が確保してくれているので安心して進みます。

所々深い場所があり、腰ぐらいまで水につかる場面もありましたが、寒さは一瞬でした。

リーダー陣の中には、泳いでいる強者も!!

色好き始めた紅葉と滝がとても綺麗でした。

さすがにこの季節、私は泳ぐことは出来ませんでしたが、皆が綺麗だと言う赤木沢に来年は行ってみたいと思いました。

(KSU)

行動記録

10/27 (土)21時半発

10/28 (日)7時20分入渓〜8時50分滝〜9時50分〜最終到達点10時

11時下山

| 山行期間 | 10/19(金)夜~10/21(日) |

|---|---|

| メンバー | HND(CL)、ABE(SL)、UDZ(SL)、FRZ、NKJ、KUS、ICK、AMM、HYS |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | ピークハント |

いよいよ第5ステージの幕開けです。

78期の冬合宿の舞台は燕岳。今回の山行は冬合宿本番に向けて燕岳の偵察。

事前のルームではリーダーから

テントを張れる場所は何処か?危険個所は無いか?道迷いの危険性がある箇所は?

雪が降った状況を実際に想像しながら歩く事を指示されていた。

それに加え、冬季期間中は燕岳登山口までの山岳道路(中房線)約13kmの区間が車両通行止めになる為に車でのアプローチが出来ない。宮城ゲートより登山口までは徒歩でのアプローチが必要だ。初日に林道のアプローチも含め、どこまで距離を稼げるのかがとても重要みたいだ。

10月19日(金)

天王寺組、大阪組に分かれ21時30分に離阪。多賀SAで一度落ち合い中房温泉へ。

4時頃中房温泉着。第一駐車場はこの時点でほぼ一杯である。

駐車場の端っこの空いてるスペースにテントを張り仮眠する。

星がとても綺麗だった。冷えるのでは?と心配したが寒くもなく良く眠れた。

10月20日(土)

7時起床。テントを撤収し各々朝食を済ませる。

リーダーから出発前に装備重量のチェックが入った。

本番に向けて、今回の山行では個人的に装備を少し工夫してパッキングしてみた。

装備を厳選し、軽量化を図る事はやはり経験の浅い私たちにとってはとても不安である。季節、場所、天候、登山スタイルによって何を持っていくのか、何を置いていくのか。

こればかりは経験し、失敗を重ねながら勉強していくしかないのかなと思う。

7時45分 頂上を目指し出発

登山口付近ではちらほら紅葉している木々が。紅葉も麓の方まで下がって来ていた。

少しヒンヤリとした空気の中、紅葉した木々を見ながら一歩一歩足を進める。

気持ちがいい。幸せである。

ただ、事前の天気予報では20日午後に少し崩れる予定だが午前は晴れの予報であった。

それなのに、空は曇り少しガスも掛かっている。晴れてくれー!と心の声がこぼれる。

8時35分 第1ベンチ到着

第1ベンチではテント2張り分のスペースもあり地面の整地状態も快適そうである。

8時57分 第2ベンチ到着

ここでリーダーより小休憩の指示が出る。

第2ベンチも2張り分のテント設営が可能で地面の整地状態も良さそうである。

しばらく休憩し、9時10分に出発。

第3ベンチも上下2段程に分かれた平地がある。ここでのテント設営も可能であろう。

10時11分 富士見ベンチ

以前、空にはガスが掛かる。それどころか、ちらほらと湿っぽい雪?霙のような物が降ってきた。

10時43分 合戦小屋到着

ここで二度目の休憩に入る。この辺りで先ほどの霙の様な物体が完全に雪に変わっていた。この先の事も考えヤッケを羽織る様にとの指示が出る。気温も下がり肌寒い。

休憩を終え、11時燕山荘に向け出発。

12時17分 燕山荘到着

燕山荘に近いテン場は既に埋まっていた。少し離れた場所にテント場を確保。

テント本体のみ設営し荷物をデポ。

12時50分 アタック装備で頂上へ向け出発。

この時点で天候は横殴りの雪。気温も随分下がっていた。

ガスで展望も全く無い。しかし、私の気持ちは高揚していた。

今シーズン、自身にとっては初雪だ。初雪を燕岳で味わえるなんて!

そして、本番前に少しでも雪を味わえた事はラッキーである。

イルカ岩、眼鏡岩を横目に頂上へと足を進める。

燕山荘から頂上への稜線で、雪の降った状態を想像してみた。

鋭く下に切れ落ちた様な箇所は無かった気がするが、路面が凍結し尚且つ強風が吹くような状況では怖いだろうな・・と少し不安になった。頂上直下では岩場が所処現れている。

アイゼンワークが重要になりそうだ。

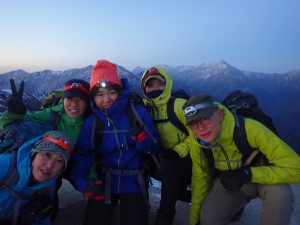

13時23分 燕岳頂上

登り切ったことを皆で喜び、グータッチ。

この歳になり、何か一つの事を皆で喜び合える事は何より幸せである。

展望も無いためすぐに下山。

13時45分 燕山荘

2グループに分かれテントに入る。

夕食を終えた頃にU先輩が天気が良くなってるのでは?と。

期待して外に出るとガスが抜けて綺麗な景色が広がっていた!!

残念ながら夕陽は沈んでしまっていたが、想像以上の景色に思わず叫んでしまった。

深い群青色の空には夕陽が沈んだ後の陽が薄っすらと広がっていた。

U先輩にあれが槍やでと教えてもらう。初めて見た槍ヶ岳は薄っすら雪化粧。

恐らく、この時のあの景色は私にとって忘れる事が出来ない物になるだろう。

翌朝の晴天を願い床につく。

10月21日(日)

4時起床。寒さで数時間おきに目は覚めたが良く寝れた。朝食を食べご来光を見る為に準備をする。空は澄んでいる。燕山荘の周りには雲海が広がり幻想的。

5時20分 頂上へ向け出発。

路面が少し凍結している。少し進んだところで雷鳥に出会えた!少し白く姿を変え、目がクリクリでとても可愛い。

5時50分 燕岳頂上

雲海の下からご来光の陽が広がっていた。5時54分頃、太陽が頭を出す。高い山に登った経験があまりない私には目の前には初めての景色が広がっていた。ただただ感動である。必死にその景色を目に焼き付けた。

リーダー方含め、78期メンバーとこの景色を共有出来たことをとてもうれしく思います。

リーダーの皆様、78期のメンバー本当にありがとうございました。

残念ながら春からメンバーが2人減り、今回の山行は一人が参加出来なかった。残念だ。

各々、仕事や家庭の都合で中々思うように山行に参加出来ない事も多い。

私自身も一時は仕事、家庭、山のバランスが上手く取れず悩んだ時があった。

それを励まし、支えてくれたのも78期のメンバーである。とても感謝している。

この歳になって同じ目標に向かい、切磋琢磨し合える仲間に出会えた事は何よりの宝だと思っている。

冬合宿本番に向け、今の自分にできる事。それに全力を注いでみる。

少しの時間でもいい。昨日の自分よりも明日の自分。

約二か月後、燕岳の頂上に立てる様に。頑張るのみである。

(HYS記)

行動記録

10月19日(金) 大阪~中房温泉

10月20日(土) 7:45 中房温泉~8:35第1ベンチ~8:57第2ベンチ~10時11分富士見ベンチ~10:43合戦小屋~12:17燕山荘 12:50頂上へ向け出発~13:23 燕岳頂上

~13:45 燕山荘

10月21日(日) 5:20 燕山荘~5:50 燕岳頂上~6:30燕山荘~6:55下山開始~9:22下山開始~7:35合戦小屋~9:22 中房温泉

| 山行期間 | 2018.08.10(夜)~2018.08.13 |

|---|---|

| メンバー | OKD,KST,OSM,FRZ,KUS,AMM,NKG,ICK |

| 山行地域 | 北アルプス・後立山 |

| 山行スタイル | 縦走 |

今回の78期Bチームは夏合宿です。昨年のBチームは南アルプスを縦走されたようですが今年は北アルプスです。前回の火打・妙高の猛暑に続き今回はどのような経験ができるのか楽しみです。

8/10(金)

大阪出発組は21:30にモンベル前に集合。阪神高速の福島ICから入って、多賀SAでもう1組と待ち合わせ。その後は道の駅松川で待ち合わせし一同に扇沢へ。

8/11(土)

4:00扇沢着。お盆の影響で予定より時間がかかったため仮眠せずに出発とのこと。各自、朝食をとって出発の準備にとりかかります。山行に身体が慣れてきたのか不思議と仮眠しなくても気になりません。

出発に向けてトロリーバス扇沢駅へ移動すると、始発バスを待つ人達が結構並んでいます。始発バスは6:30みたいですけど…人気あるんですね。いつか自分もトロリーバスに乗るぞと誓い出発。日の出前の暗い中、霧の影響もあり視界が悪く道端に出てきた動物も何か確認できないまま、黙々と進みます。

大沢小屋で一休みして少し進むと雪渓が見えてきました。雪渓を歩くのを楽しみにしていたので軽アイゼンの出番かと期待が高まります。しかし、行っても行っても雪渓を迂回するルートに導かれます。数日前まで雪渓を歩いた記録がネットに出ていたのに雪渓の厚みが足りないのでしょうか。迂回ルートでも雪渓近くを歩くため冷気で身体が冷え、たまらずカッパを着込みます。

雪渓が終わり登りにくい砂のような道をひたすら登り続け針ノ木小屋へ到着。小屋の近くで雷鳥が出迎えてくれました。着いて早々テント場へ行き、4人用テント2張り分を確保。テント設営して休憩を挟みアタック装備で蓮華岳山頂へ。

今日は一日ガスやなと思いながら進んでいると、またも雷鳥と遭遇。今度はかなりの数で大家族。目の上が赤くなっているのがオスと先輩方から教えてもらいました。蓮華岳山頂付近でチーム数人から歓声があがったので振り向くと、ガスを一掃する風が吹いて晴れ間が!テント場や針木岳が一望できる絶景です!!晴れ間が出ると思っていなかったので何とも嬉しいサプライズ。

針ノ木小屋へ戻った頃にはテント場は一杯になっていました。テント場確保できてよかった。

8/12(日)

本日も混雑が予想されるためテント場確保に向けて2:00起床。出発まで1時間10分で準備でき、お褒めの言葉を頂きました。天候は霧で視界が悪く、暗がりの中、頼りのヘッドライトの光も届く範囲が狭まります。

針木岳~スバリ岳と霧の中を進みスバリ岳を過ぎた頃に晴れ間がでて黒部ダムが綺麗に見えてきました。その後は赤沢岳、鳴沢岳と山頂では霧がでて、コルでは晴れるという不思議な天候が続き10:50種池山荘へ到着。本日も無事にテント場を確保できました。山荘付近の池にオタマジャクシがいっぱい居ましたが、あとで調べたらサンショウウオの子供やったようです。

8/13(月)

皆で山頂で日の出を見ようと、起床時間を3:00に設定しました。またも天候は霧。雨に近いような霧。先頭を行く人はルートを慎重に探しながら進みます。先頭は道を間違えやすいので2番手3番手の人が注意してみてあげるようにと教えてもらいました。迷いながらも爺ヶ岳南峰へ登頂。しかし雨と霧で日の出が見れず。時間も少し早いので中峰へ。こちらでも、やっぱり霧は晴れず残念。今日は運が無いと思っていると、またも雷鳥と遭遇。今回は毎日、雷鳥と会えて何とも嬉しい。下山途中から晴れ間が広がり虹も出て良い締めくくりの山行でした。(ICK記)

行動記録:

8/10(金) 大阪~扇沢駐車場

8/11(土) 4:40扇沢駐車場~ 9:10針ノ木小屋~ 12:20蓮華岳~ 13:30針ノ木小屋

8/12(日) 3:10針ノ木小屋~5:00スバリ岳~6:55赤沢岳~7:55鳴沢岳~8:40新越山荘~9:40岩小屋岳~10:50種池山荘

8/13(月) 4:00種池山荘~ 5:05爺が岳中峰~ 6:05種池山荘~ 6:40種池山荘~9:10扇沢駐車場

| 山行期間 | 2018.07.13(夜)~2018.07.15 |

|---|---|

| メンバー | OKD,KST,OSM,ICK,KUS,NGM |

| 山行地域 | 妙高連峰(火打山・妙高山) |

| 山行スタイル | ピークハント |

第3ステージ久々の遠出は新潟です。

計画の時から展望のいい山だと聞いて楽しみにしていました。

金曜日22時に集合し新潟に向けて出発です。

今回の目的地は新潟。

現地に到着後の仮眠時間はあまりないと予想されたので、行きの車内では交代で運転しながら仮眠です。

笹ヶ峰キャンプ場の登山口を6時に出発。

整備された木道の道を進みます。

歩きやすいですが、人工的に作られた階段は足がつかれます。

順調に9時に高谷池ヒュッテに到着。

ここのテント場は狭いと聞いてましたが、9時の時点でもうすでにたくさんのテントが設営されています。

リーダーが先に行って場所とりをしてくれていたので、無事に6人用の大きなテントをはることが出来ました。

テントを設営した後は、前回のルームでできなかった読図を教わりました。

読図の後は、9時55分テントに荷物をデポして火打山に向けて出発です。

お天気が良く青空が広がるなか一歩一歩登ります。

天気が良いのは嬉しいですが、暑くて暑くて汗が止まりません。

11時20分火打山登頂。

山頂からは展望が良く妙高山、焼岳、遠くにはまだ雪が残る北アルプスも見ることが出来ました。

今日も来て良かった!!

幸せな気持ちになります。

13時にテント場に帰ってからは各自持ってきた嗜好品で小宴会スタートです。

普段なかなかゆっくり話す時間はありませんが、先輩方や同期とも山の話やら色んな話ができて楽しい小宴会となりました。

16時になるとリーダーが天気図を書いておられました。

この間教わった天気図。

自分も天気図を書く準備してくれば良かったと後悔。

天気図を書くのも難しそうですが、そこから天気を予想するのがまた難しそう。

勉強する事ばっかりです

リーダーが書いた天気図を予想。

明日も晴天だそうです。

この暑さが続くのか…嬉しいような嬉しくないような複雑な気持ちです

皆なで夕食のパスタとスープをいただいたあとは19時には就寝です

今回6人の参加となったので、6人用テントに6人とギュウギュウです。

狭くて寝れるのか?と思いましたが意外と寝れるもんなんですね。

2日目は3時起床4時出発予定です。

春合宿の時に起きてから5分以内に湯を沸かすために火をつけないといけないと言われた事を思い出します。

目を覚ますと同時にエアーマットをお尻の下敷きにして空気を抜きながらシェラフを袋に詰め込み、朝ご飯の準備です。

朝ご飯をかきこんで4時15分妙高山に向けて出発です。

しばらくすると辺りは明るくなりどんどん気温が上昇します。

暑い…

途中からは岩場が続きます。

7時10分妙高山北峰

7時30分妙高山最高峰登頂

妙高山山頂からも絶景が広がります。

少し休憩してすぐに下山。

下山時に通った雪渓で水を補給出来ないかとリーダー達が雪渓の様子を見にいきます。

その時リーダーの1人が雪渓に落ちるというハプニング。

皆ビックリしましたが、幸い何事もなく冷たい水も汲む事が出来ました。

乾ききった喉を潤します。

冷たい水がうまい!!

今までザックのサイドポケットに水筒をさしていましたが、水筒を落とし貴重な水をなくすと困るので水筒をザックの中に直すようにと言われ衝撃です。

そんなこと考えたことなかったなぁ。

高谷池ヒュッテに帰ってきたのが9時50分

まだ時間が早いので、下山しようという事になりました。

暑い中すでに7時間歩き疲れていましたが、手分けしてテントを撤収11時30分に登山口に向け下山です。

暑さと疲れでくたくたになりながら14時10分登山口に全員無事に下山。

今回も色々学ぶことの多い山行となりました。

ありがとうございました。(KUS記)

<行動記録>

7/14 6:00笹ヶ峰キャンプ場⇒9:00高谷池ヒュッテ⇒11:20火打山⇒13:00高谷池ヒュッテ

7/15 4:15高谷池ヒュッテ⇒7:10妙高山北峰⇒7:30妙高山最高峰⇒9:50高谷池ヒュッテ⇒14:10笹ヶ峰キャンプ場

| 山行期間 | 2018.6.30(夜)~7.1 |

|---|---|

| メンバー | OSM, OKD, HYS, AMM, FRZ, ICK, NKG |

| 山行地域 | 大峰 |

| 山行スタイル | ピークハント |

観音峰登山口到着!テントを設営後、小宴会スタート☆

少しの時間でしたが、先輩方から、お話を聞き、一気に気持ちが高まってきました!

朝、6時に起床し、6時半に出発しました!

天気もさわやかで、涼しく気持ちのよい出発です。

前半はいきなり登りの連続で、身体が一気に熱くなりました!

尾根に出ると、風が強く、吹き飛ばされそうでした!

あれ、なんか曇ってきたぞ‥

観音峰の展望台から、目的地の稲村が岳を確認!

「あそこまで行くぞ!」と気合が入りました!

いくつかのピークを越え、どんどん山頂に向かいました!

途中、雨がパラリ‥このまま雨になるのか!?

山頂に到着!ところが、あれ!?

写真の通り、完全に曇っています!真っ白!

でも、登ってきた達成感がみんなの中にありました。

風も気持ちよく、とてもさわやかな気持ちになりました。

その後、大日山に登りました。雨でぬれていたので、恐る恐る足場を確かめながら慎重に登りました!

その後、下山に向けて、ペースをあげて、一気に下山!

途中、長いなと思いながらも、天気も回復してきました。

帰りには、登ってきた山々が見え、うれしくなりました!

諸先輩方、同期の皆様と共に上ることができ、本当に楽しい1日になりました!ありがとうございました。(NKG記)

<記録>

6:30観音峰登山口⇒7:15観音の岩屋⇒7:30観音峰展望台⇒8:15観音峰⇒9:15法力峠⇒10:30稲村ケ岳山荘⇒11:20稲村ケ岳到着

11:30出発⇒11:40大日山⇒13:30法力峠⇒14:00観音峰⇒15:05観音峰登山口到着

| 山行期間 | 2018年6月17日 |

|---|---|

| メンバー | TGA、NOG、MTU、TRN、BNB、FZN、ICK、KUS、HYS、AMM |

| 山行地域 | 裏六甲、百丈岩 |

| 山行スタイル | クライミング |

梅雨に入ってのつかの間の晴れ 早朝は少し涼しく気持ちの良い風が吹く トイレを済ませ早速岩場に到着 そびえ立つ岩を下から眺め足がすくむ。

今日は3人1組で登る 先に先輩が登り後の2人を引き上げる お互い登る前のチェック ザイルは正しくハーネスに装置されてるか、セカンド、サードのセルフビレイはOK?準備OKの確認をし先輩が登っていく ビレイするのは新人2人。 以前に山岳会の先輩がリードクライミングのビレイヤーは信頼できる人を選ぶって言ってたのを思いだす。

ビレイヤーはトップの安全を守るのはもちろんだか、トップを負担なく登らせてあげることも重要。 安全を気にしすぎてロープがピンピンに張っていてもクライミングに集中できないし、ロープがゆるゆるにたるんでいてももしもの落下時の危険が高い。緊張しながらビレイし、次は自分が登る番。 不慣れな岩登りに四苦八苦していると私のロープが少しづつ引き上がっていく。トップの先輩がタイミング良く引き上げてくれていた、凄い!

やっとの思いで初めのピッチに辿り着きセルフビレイ、そしてまたトップをビレイしてと徐々に登っていく。フーッと息をつき下を見ると少し膨らんだ岩肌で下の様子はわからない。

「登りまーす!」の声が岩場に響いている。

顔を上げあたりを見ると絶景が広がる、感激!

百丈岩は遭難対策訓練も含めて今回3回目だが実際に登るのは初めて 資料や座学で教えてもらっていたが実践になると頭の中が真っ白でほとんど何も出来なかった。

山岳会の先輩方は経験、知識も豊富で素人の私たちに根気強く教えてくれる。 本当に頭が下がります。

本日はクライミングの魅力と楽しさと次回の課題を知る有意義なそして暑い日でした。

山岳会の先輩方ありがとうございました。

AMM

| 山行期間 | 2018年5月20日 |

|---|---|

| メンバー | NKJ, ICK, FRZ, HYS, AMM, BBA, BNB, NKG, KSU, KNS, NGC, KDA, TGA |

| 山行地域 | 裏六甲、百丈岩 |

| 山行スタイル | クライミング |

今日は、第2ステージのクライミング初実践練習。

クライミング見ているだけでカッコイイ。そのクライミングを自分がするなんて3年前の自分からは想像出来ませんでした。ただただ、山に登りたいと思った3年前。色々登るうちにもっと安全にもっと色んな山を登りたい。もっと色んな事を学びたいと思う気持ちが強くなり78期生になったのが3月。今は新しく教えて頂く事が楽しく、毎回Bチームの活動を心待ちにしています。

今日は、先日ルームで教えて頂いた基本的なロープの結び方を実践し、懸垂下降とビレイの体験です。なかなか思うようにいかないロープ結び。ダブルフィッシャーマンにエイトノット、マッシャ―聞き慣れない横文字だけで頭がこんがらがりそうです。でもこれが出来ないと登れないですもんね。

今日の指導者は4名、大先輩3名はもちろんですが、1名は77期生。77期生の素早く完璧な動きに感動。78期生と「1年後、私達もあんな風になれるかな?すごいね!!」と話していると、それを聞いていた今日のリーダーTGAさんが「なってもらうよ」と。私達「が、頑張ります!!」

初の懸垂下降。色々教えて頂いたロープの結び方を実際にして、ロープにつながれ、岩を登ります。ロープを実際に使って登る事でこういう所でこの結び方を使うのかという事が分かりました。岩場登るのも難しい。何処に手を置く?何処に足を置く?岩場にも苦戦。そして登りきったら懸垂下降。懸垂下降面白い!!

そして、次は、ビレイの体験です。やぐらから77キロの荷物を落としそれをビレイして止めるという体験です。1人ずつ体験。今から落とすと分かっていてもすごい衝撃で、身体が振られそうになりビックリ。必死に止めました。

帰りに今日百丈岩で会ったMチームの先輩方が登った岩壁をみました。すごい!!あんな所登れる?垂直やん!!とBチーム。先輩方凄いな。

先輩方も昔はこたつの足にロープをかけて家でロープの練習をしたと言われていました。私達も今日教えて頂いた基本を少しずつ復習していきます。先輩方ご指導ありがとうございました。

<行動記録>

8時16分 道場駅集合

8時40~16時 百丈岩 懸垂下降とビレイ訓練

(KSU)記

| 山行期間 | 2018年4月27日(金)夜~29日(日) |

|---|---|

| メンバー | SGY, KNS, TRN, FRZ, NKJ, KSU, HYS, ICK |

| 山行地域 | 四国 |

| 山行スタイル | 縦走 |

4月27日

21:45大阪出発

2:50見ノ越駐車場にはまだ数台の車しか停まっていない。

テントと車中わかれて仮眠する事になった。直ぐに駐車場でテント設営。

思ってた以上に寒く上着を着る。テント泊訓練の成果があってか皆テキパキ設営して行く。

私はテン泊訓練が出来ていなかったが指示を受けて何とか動けている。

来るとき車中でリーダーが「少しでも横になり寝る様に」と言っていた。

テントか車中かと迷っていると、私のザックから必要装備を無造作に出され「早く寝なさい」と、テントに促される。

翌日、体を横にする事で楽になる事を知り、リーダー達に感謝した。

4月28日

6:00起床あっという間にテント撤収。各々朝食を食べ6:40出発、鶯の声を聞きながらサクサク歩く。

私はペースについて行けず徐々に距離が開き息もあがっていく。

これから先リーダーが後ろについて、励ましや、歩き方を教えてくれる事となる。

剣山入り口で先頭になるが今までのペースより遅くなり申し訳無く思っていたが、メンバーからは誰一人意見が出ず合わせてついてきてくれた。

1時間ほどで剣山本宮に着く。

ゆっくりとトイレを済まし記念品を買って少し落ち着く。

山頂は風も強くじっとしていると寒くなる。

ここから先は一時間毎10分の休憩をとるが、これが段々と自分のペースになっていく。

衣類の脱着での体温調節は体力温存に重要だと思った。ここから次郎笈へ向かうが存在感がハンパない。

自分がこれから歩く稜線が見えてテンションが上がる。

次郎笈に着くと、私の疲労感が出ていたのかメンバーが私の荷物を分担して担いでくれた。

メンバーに負担をかける申し訳なさと、担げない情けなさ、そして感謝の気持ちでいっぱいになった。

絶対に遅れないように頑張ろうと思った。

丸石~高ノ瀬とアップダウンがあり立ち枯れがあったり笹の縦走路がみれたり風景が変わっていく。

14:50白髪避難小屋、テント場は思った以上に狭かった。まだ何組かが到着したばかりだった。

しばらくすると続々と登ってきた。

まずはベストポジションに設営、そして直ぐに水を確保しに行く。

持ち寄りのオプティパスを全て出しできる限り確保した。

水場までは少し距離があった様だった。体力のある者が率先していってくれた。

そして、ティータイム。着くと必ず一杯は飲む事になっており無理矢理感があったが、この一杯が何と美味しかった事か。

飲み物の種類重要です。

しばらく雑談し、早めの夕食。スパゲティだったが、ゆで汁もスープに使用、ゴミも出さず、とても美味しくて完璧なメニューだった。

各テントに入ると、リーダーからザックの置き方使用方法を教わる。

何故そうするのか、と言う説明もあり納得、全て腑に落ちた。

「早く寝る様に」と言って横になったリーダーは、5分しないうちに寝ていた。さすがだ。

メンバーも横になると知らぬ間に寝ていた。

4月29日

3:30起床。「寝ると体の疲れが戻る」前日リーダーが言ってた通り随分楽になりスッキリしている。

すぐに片付け開始。リーダーの「早く朝食準備するぞ」の号令にテントの中は大わらわ。

リーダー手本に片付け始めると10分後にはお湯を沸かしており、今迄に無い速さで朝食作りに取りかかれた。

朝は雑炊。お腹にも優しく、思った以上に皆んなよく食べた。

テントの撤収、2回目なので段取りが早い。

4:40ヘッドランプつけて、朝日も見ながらどんどん進んで行く。

三嶺まで鎖場や、アップダウンありでなかなか面白い。

6:40頂上到着。天気も良く、360度の展望は最高だった。

山深くすごいところに来たなぁと感慨深く、今までの辛さも忘れる。

ここからは緩やかに下って行く。

自分の歩く道歩いてきた道美しい景色が見れて感動。

9:00名頃着、予定より一時間近く早くに着く。

メンバーについていけない、と思っていたのにこんなに早く着けている事に自分でもびっくりした。

バス停は、田舎な感じの嘘の様なちいささ。

見ノ越までマイクロバス級のバスに乗り込むが下山客で超満員。

見ノ越駐車場に着くと車が入りきれず路駐だらけ、警察も出動するほどの混雑だった。

今から登る人たちを横目に満足感、優越感いっぱい。

温泉に入って落ち着いた気分で帰阪の路につく。

今回の様な多人数でのテント泊は初めての経験だった。

早く行動を起こす理由や、メリットを知ることができた。

荷物を担いで登る時の必要物品や必要な量を最軽量にする事の必要性が理解できた。

休憩の取り方や歩き方を知る事ができ、個々のレベルを考えられるリーダーの力量の重要性を知った。

そして、チームワークの重要性と、皆んなで登る楽しさを知る事ができた。

学びと課題の多い合宿となった。

(NKJ記)