アルパインクライミングを目指す泉州山岳会へようこそ! 大阪府山岳連盟所属

| 山行期間 | 12/21~12/24 |

|---|---|

| メンバー | TGA BN SOT KS |

| 山行地域 | 八ヶ岳 南稜北稜 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

今年の2月から行くと決めていた北稜へ南稜と共に行ってきた。

暖冬が続く中で雪があまりないと直前の情報があったので、ただの縦走路になってしまうのかもと危惧しながら始まった山行だった。

船山十字路の駐車場で仮眠。少し寝坊してのスタートとなりました。

立場山からは積雪10センチほど。やはり暖かいと感じる。

立場山からは積雪10センチほど。やはり暖かいと感じる。

見上げれば延々続く急登にテント泊3日分の全装備が圧し掛かって大汗をかく。

開けた場所に出るとそこが青ナギだった。

着いて見たかった阿弥陀南稜全景はガスで見れず、何度も見た写真を脳内に思い起こした。

P1が目前に現れてテンションが一気にあがる。

が思ってたほどもなくただの縦走路という感じだった。

P2からトラバースを経てP3の取り付きに着く。この頃ようやくガスが抜けて青空が見え、南稜の岩肌のコントラストが映えて何ともかっこいい。

雪質も湿雪から乾いたものになっていた。

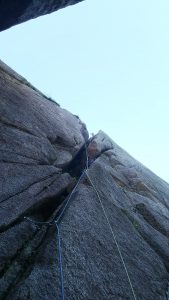

ここでロープを出しクライミングの準備をする。先行Pは正面を登るという。

私達はガリーに向かってワイヤーを10メートルほど下ってアンカーを取った。

13:30、TGAさんがリードで進む。私がビレイしている場所からはすぐさまTGAさんの姿は目視出来なくなったが、

13:30、TGAさんがリードで進む。私がビレイしている場所からはすぐさまTGAさんの姿は目視出来なくなったが、

ガリーを流れ落ちてくる雪の量、リズムから登っているのだと想定するしかなかった。

コールは届かない。ロープのテンションで合図と決めていた。残ロープが少なくなり、思っていた以上に登っている様子だった。

セカンドの自分は腰にSOTさんのロープを上げながら(SOTさんの荷物を軽くするため)登っていった。

新雪が多く、ダブルアックスが効く所とグサグサの所がある。岩には氷が張ってる箇所も。

ガバを掘り起こせたが、せっかくだからとダブルアックスを使う。

効けばガツガツ行ける。この感覚が楽しくてたまらない。途中リングボルトが一箇所あったが、さらなる上でピッチを切っていた。

BNさんが登ってくる。

BNさんが登ってくる。

ピッチを切った場所は少し狭く、BNさんには下で足場を作ってもらいTGAさんの確保器で仮固定を作りBNさんを確保。

BNさんはボディビレイでSOTさんをビレイした。

TGAさんは2Pへと右上、潅木でピッチを切り、あとは直登して雪稜にでた。

16時。阿弥陀岳へと向かう。この日一番緊張した箇所がここにあった(笑)

阿弥陀岳 山頂16:30。暗くなる前に降りたい。慎重に足早で中岳のコルまで降りると中岳沢にはしっかりしたトレース。

ヘッドランプを点けて行者小屋へ降りることにした。

行者小屋 17:30着

どう見ても2~3人用のテント・・・。間違えてないよね??装備表ではちゃんと4人って記載してた・・。

ギュウギュウ詰め状態で座位が常に猫背なのは辛い。

仕方ない。さっさと食事を済ませ寝てしまおう。ザック等荷物を外に出して被り合うようにして就寝。

23日6時起床。

準備を済ませ、中岳沢の途中から右上のトレースを踏んでいく。尾根に出る。

ジャンクションピークらしい場所で先行P1組が懸垂下降で降りて行き、さらに行くとガイドツアーの1組がいた。

彼らを通り過ぎて第1岩稜に着く。左横を巻いていくと、9:23 第2岩稜基部に着くと私達だけだった。

TGAさんとBNさんパーティは正面から登ることに。

TGAさんとBNさんパーティは正面から登ることに。

私とSOTさんは左横を少しあがったクラック気味のルートをつるべで行くことにした。

TGAさん・SOTさんリードで同時に登攣開始。

ここもコールは届かない。が、何度もSOTさんと組んでいるせいか、ロープの流れ方から状況に確信が持てる気がした。

こういう感じってすごく大切だなって改めて気付かされた。

岩稜上部ではTGさんが下部、SOTさんが上部でピッチを切っていた。

2ピッチ目はバンド気味を右上、難しくはないけど草付きでアックスの掛かりがあまりよくない。

TGAさんから「無理に使わんでもいい。ガバを起こせ」と声を掛けられたが、「すみません、使いたいので使います。」

ってな感じで、岩の小さな箇所に掛けてバランスで登った。

登れば噂のナイフリッジ。

って、短か。

潅木でピッチを切り、登攣終了。阿弥陀岳へはすぐ。

阿弥陀岳 山頂11:22

時間も早いので、このまま下山決定。

「皆さん、お元気ですか?

私は元気でやっています」

by 加奈子

| 山行期間 | 2018年12月15日(夜)~16日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、MTU、OKD |

| 山行地域 | 福井県 奥越高原県立自然公園 |

| 山行スタイル | ピークハント |

ラッセルのトレーニングを目的に、荒島岳に行ってきました。冬なのに小春日和(?)が続いています。ラッセルするほど雪があるのでしょうか・・・。

現地の近くで仮眠をとります。さすがに夜は冷えます。OSMさんとMTUさんは夏用のシュラフで丸くなって寒そうに寝ています。OKDは3000m厳冬期用シュラフなのでコタツで寝るくらい快適でした(笑)。

空が白み始めたので、勝原(カドハラ)スキー場跡の駐車場を出発。ゲレンデ跡を通過して尾根沿いの登山道を進みます。雪の深さは足首ほどもありません。

ブナの原生林、標高820m「トトロの木」に到着。木は残念ながら倒れていました。

ここでも雪の深さは足首程度、さほど風もありません。快適なスノーハイク、これは楽しい!!(ラッセルはどうした!?)。

雪が少ないので勝原(カドハラ)コースを夏道通りに進みます。標高1204mしゃくなげ平に到着。ここは夏道が消えるほど積雪があった場合、下山時に注意すべきポイントです。視界が悪いと小荒島岳への尾根へと引き込まれる可能性があります。

ここからの尾根も強い風は吹かず、楽しいスノーハイクです。OSMさんとMTUさんは体力が無尽蔵なので物足りないようです。2人ともザックに石を詰めた方が良かったかも。

OSMさんが残置の標布を発見しました。木の枝に付けられた標布は高さ3m以上あります。ガッツリ降れば積雪量は半端ない事がわかります。さすが日本海側の山は違います。ドカ雪が降れば猛烈なラッセルを要するでしょう。

山頂が近づくにつれ、ガスで景色が見えなくなってきました。

祠が見えてきました、荒島岳山頂に到着です!!

残念ながら景色はまったく見えません。

下山は同ルートを下降。念のためアイゼンを付けました。登ってくる沢山の登山者に会いました。やはり人気のコースです。ラッセルは出来ませんでしたが楽しい山行でした。

あと、下山後に食べた越前おろしそばが非常に美味しかったです!!

(行動時間)

6:10駐車場―7:20トトロの木―7:55・標高1015m―8:20しゃくなげ平

―9:25山頂―休憩―9:40山頂―10:20しゃくなげ平―10:45・標高1015m

―11:45駐車場

| 山行期間 | 2018年12月7日夜~12月9日 |

|---|---|

| メンバー | TYK/AB/UZ/MSD/NGS/KNS/OSM/TRN/UTJ/YSZ/DTE/KWI/YMK/MTD/SMA/FRZ |

| 山行地域 | 北アルプス |

| 山行スタイル | 冬山登山 |

今回の例会は鍬崎山。日本三大霊山の2つ、白山の神と立山の神が、鍬を使って山の高さを競い合ったときに、こぼしたものが鍬崎山になったという昔ばなしのある山。戦国時代には、富山城主の佐々成政が数百万両の軍用金を埋めたという埋蔵金伝説が残る山です。山頂からは剱や奥大日、立山、薬師岳、立山カルデラが一望できるというので楽しみにしていました。

しかし、今年はまだ雪が少なく訓練ができるのか、当日は心配なまま出発。駐車場で仮眠し、起床してから協議となりました。積雪がなければ水が確保できないので泊まれないとのこと。とりあえず、行けるところまで行こうということで出発することになりました。

スキー場につくと少し積雪があったので、まあ、大丈夫でしょうということでそのまま決行です。登山口はそれほど積雪はありませんでしたが、登るにつれて積雪があり、水も十分作れそう。その雪は新雪でさらさら、積雪量もほどよく、慣れないM一年目が先頭にということでしたが、先頭歩きも気持ちよく歩けました。

大品山を過ぎ、テント候補地を探しながら行きますが、出発時間が遅れたこともあり、ピークを踏めそうにはありません。時間切れになり、1700m地点で折り返しました。行きに見つけていたテント場まで戻り、狭い場所にテント設営です。今回初雪山テント泊のメンバーが、竹ペグをコッヘルの中にパッキングしていて取り出すのに時間がかかっていました。使うタイミングでパッキングすることの大切さを改めて確認。夕飯はそばめしとちゃんぽんスープ。ソース味が疲れた体にいいねと好評でした。雪を溶かし水を作って、就寝。

翌日は4時半起床、朝食は鮭雑炊。6時半に出発。昨晩は積雪が結構あったようで、景色が昨日とはかなり変わっていました。

スキー場に戻って、ワカンを装着しての歩行訓練です。ひさびさのワカン装着に時間がかかってしまいました。できる気がしていても、やっぱり一度家で装着練習しないといけないなぁと思いました。

今回は時間切れでピークを踏めませんでしたので、またいつか来て立山の展望を楽しみたいです。

先輩方ご指導、ありがとうございました。

12/7(金) 大阪(夜)発 – 駐車場 2:30

12/8(土) 5:30起床 – 7:30あわすのスキー場出発 – 9:00貯水池 – 13:30約1700m地点で折り返し – テント場着14:30 – 19:00就寝

12/9(日) 4:30起床 – 6:30出発 – 9:00 貯水池 – ワカン装着歩行訓練 - 10:30駐車場 – 帰阪

(YMK記)

| 山行期間 | 2018年11月23日~24日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、ABE、NGS |

| 山行地域 | 中央アルプス |

| 山行スタイル | 雪山 |

10月の白山に続き、ABEさんとNGSさんとで越百山に行ってきました。経験豊富なABEさんとNGSさんが行っていない山を探すのは大変なのですが、越百山には行ったことがないそうなので良かったです。私は今回を含めて5回目です。私は、中央アルプスと相性が良く、行くと必ず快晴になるのですが、今回も快晴でした。

林道が崩壊しているため、今朝沢橋の駐車地まで車を入れることができず、伊奈川ダム手前に停めることになりました。数台停めることができるスペースがあります。駐車地から福栃平までの林道も、崩壊しているところが結構ありました。

越百小屋から見える越百山

もうすぐピーク。

ピークに到着。

小屋に戻って、ABEさんが用意してくれた鍋で宴会。しめのラーメンは食べきれないぐらい豪勢だった。

次の日は、そのまま下山。中津川の温泉に入って、有名な蕎麦屋に行こうとしたら並んでいたため、あきらめてしまった。次回は行きましょう。

11/23 7:10伊奈川ダム(もみじ山荘辺り)→8:20福栃平→9:30上のコル→10:40 2140m→11:55越百小屋→13:10越百山→14:00越百小屋

11/24 6:10出発→6:50上の水場→8:25福栃平→9:40駐車地

水場は、上も下も出ていた。

| 山行期間 | 2018年11月10日~11日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、OKD |

| 山行地域 | 台高山系 |

| 山行スタイル | ピークハント |

少し重めの荷物を担いで、距離を歩く山行として台高の大杉谷に行ってきました。紅葉はいい感じでした。何とか日出ヶ岳まで行きたかったのですが、堂倉の避難小屋でギブアップでした。

千尋滝とニコニコ滝

平等嵓

七ッ釜滝

光滝、隠滝、与八郎滝

堂倉滝。ここからは、沢筋を離れて、登山道。きつい登りだった。

堂倉の小屋で本日は終了(小屋は鍵がかかっていた)。大阪まで戻るのに時間がかかるため、次の日は、日出ヶ岳に行かず、下山することにした。

| 山行期間 | 2018年10月20日(夜)~21日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、KST、TRN、UET、OKD |

| 山行地域 | 大高 武木川(下部) |

| 山行スタイル | 沢登り |

朝もすっかり冷え込んできた時期、武木川で沢登りです。

吐く息も白い中、沢装備を整えて出発。橋を渡ってすぐに入渓。

最初、なるだけ水に入らずに進もうとしたものの・・・。

やはり沢に入るとテンションが上がってしまいます。

寒さに怯まず直登します!!体は冷え冷えです!!

そんな中、TRNさんが泳ぎ出します!!テンション上がってます!!

進むにつれ沢が広くなってきました。日差しが冷えた体に心地よいです。

ガードレールが見えて林道と交差する個所で遡行は打ち切ります。舗装路の林道に上がってからは集落の中をのんびり下山です。

武木川は林道沿いの沢とは思えない美しい沢でした。集落の方々が大切に美しい沢を守っているのでしょう。また訪れたい沢でした。

行動時間 9:00入渓→11:25遡行終了

| 山行期間 | 2018年10月6日(夜)~8日 |

|---|---|

| メンバー | OSM、ABE、NGS |

| 山行地域 | 北陸 |

| 山行スタイル | ピークハント |

9月は台風がたくさん来たので、山にほとんど行けませんでした。久しぶりの山登りは紅葉山行として、白山に行くことにしました。この時期は、別当出合まで車を入れることができました。

天気が良かったので、たくさんの人がいました。登山届は出合のところで提出しました。

砂防新道を甚之助小屋まで登り、南竜山荘のテン場まで行きました。テン場は、9月末までで終わっているのでテン場代は取られなかったです。そのため、テン場のトイレと水が使えないので、小屋のところを利用することになりました。

テント設置後、アルプス展望歩道で室堂に行きました。

室堂から、ピークに行き、池巡りをしました。

室堂に戻り、トンビ岩コースからテン場に戻りました。

次の日は、観光新道を経て、別当出合に戻りました。

行動時間

10/13 6:40別当出合→7:⒑中飯場→8:15甚之助避難小屋→9:10南竜山荘→10:20アルプス展望台→11:06室堂→11:45白山山頂→12:10翠ヶ池→12:40室堂→13:40南竜山荘

10/14 7:10出発→7:55黒ボコ岩→8:30殿ヶ池避難小屋→9:27別当坂分岐→10:13別当出合

| 山行期間 | 9月21~23日 |

|---|---|

| メンバー | DTE、UTS、YKW、NGC |

| 山行スタイル | 偵察登山 |

9月21日(金) 雨

「今週末の3連休の天気は土曜日は天気が崩れるが、夕方から回復し、日曜日は唯一の晴れ、月曜日は再び崩れるので、沢の渡渉などは注意」との天気予報、数日前から某小屋のブログを読んでいたので不安だった。槍へ行くのは自分にとって初めてだし、沢の渡渉できるのかな…という不安をリーダーに伝えると、今回はあくまでも偵察であるので行けるところまではいく、渡渉も様子を見て無理だったらまつか敗退はありうると答えていただけたので、とりあえず行こうという気持ちになった。

3時ごろ新穂高駐車場につく(雨の為かあきあり)。起床は7時。雨の中テントをはり、とりあえず横になる。

9月22日(土) 雨のち晴れ

7時に起床。相変わらず雨がしとしととふる。とりあえず一時間待ちましょうとのことだったので、待つ。次第に小雨になってきた。ようやく重い体を起こし林道歩きを始める。舗装された道が延々と続く。途中引き返す人が何人かいた。話を聞くと「渡渉が難しいので」らしかった。途中林道の崩壊があった(2箇所、土砂崩れ)。

10時50分、白出の沢。流れの強さに「えぇぇ」となる。堰堤も増水し滑ったらどうしよう…という感じで怖い。先輩方二人は冷静にどこからか突破できないのかと考えておられる。そしてDTEリーダーが靴を脱ぎ、わたる。自分たちは石を投げ道を作る。裸足になり一歩踏み出すと真冬のようなさぶさ。何とか渡り切り登山道に入ることが出来た。

その後核心かと思われた、滝谷の出合い。数パーティが避難小屋から出ては見守る。水が引かないかと待っている。先輩方少し待ちつつも突破口を探し、石を投げて道を作ってくださった(きっとお疲れであったろうに感謝)。そして、「とんで」と手を引かれ全員渡り切ることが出来た。

その後核心かと思われた、滝谷の出合い。数パーティが避難小屋から出ては見守る。水が引かないかと待っている。先輩方少し待ちつつも突破口を探し、石を投げて道を作ってくださった(きっとお疲れであったろうに感謝)。そして、「とんで」と手を引かれ全員渡り切ることが出来た。

Y山小屋につくと天気予報通り晴れ間が見えてきた。今朝の天気はなんだったのか…。穂高、ジャンダルムの姿が見れた。「明日は12時間行動で」覚悟した。

9月23日(日)晴れ

5時起床。予定通り、まず丸山をめざし、中崎尾根から槍を目指す。DTEリーダーがここに、とリボンをつけていく。これが冬道での目印となる。尾根道はとてもここちよい道だった。

とてもいい平な土地(テン場に最適)を見つけた(6時45分頃)。おそらく冬季はここでテントをはる。

とてもいい平な土地(テン場に最適)を見つけた(6時45分頃)。おそらく冬季はここでテントをはる。

頭上に大きな岩の塊が見えてきた。雪がついた状態のぼること…一人でも登れなかったらそこ降りれなくなって遭難になるからと言われ、息をのむ。目の前にすると自分が登れる気がなかなかしない。

頭上に大きな岩の塊が見えてきた。雪がついた状態のぼること…一人でも登れなかったらそこ降りれなくなって遭難になるからと言われ、息をのむ。目の前にすると自分が登れる気がなかなかしない。

千丈乗越まできた。先ほどとはうって変わってすごい風。急いで上にレインウェアをはおる。行動食を食べようにも飛ばされそうになる。ここからしばらくの稜線歩きは冬場でも変わらず風がつよく、足元は切れている上にアイスバーンになっているとか。一歩間違えばもれなく死が待っている。この風を知ることが出来ただけでも自分にとっては大きな成果だった。

せっかくだからと槍ヶ岳のピークを踏む。3連休というのにあまり混んでないのはやはり天候のせいだろう。踏ましていただけて感謝。今度は冬季に、また

。

頂上に着いたのが11頃だったので、14時までにY小屋まで大喰岳西尾根を降りることが出来たら、そのまま駐車場まで帰りましょうということになった。西尾根はガレガレであり、rakuしてしまうものなら大事故になりうる場所であった。どこもかしこも動く。全神経を一歩に集中させる。途中で冬季ビバーク跡(竹ペグや空き缶などが大量に落ちている場所)にでる。チングルマが枯れており、そこが花畑であったことを知る。そこから沢筋におり、予定より上部で飛騨沢の登山道に合流した。

Y小屋に着くと、予定していた時刻よりも遅くなってしまった。しかし明日の天気が崩れる事、渡渉が出来る保証がないことから、そのまま下山することになった。滝谷の沢の水量は変化なく多かった。そして、白出の沢に出ると水が何もなかったように枯れていた。たった一日しか経っていないのに驚いた。そこからひたすら歩き続け、行動時間14時間になる頃私たちはようやく登山口に到着した。

<まとめ・感想など>

| 山行期間 | 2018年9月21日(夜)〜24日 |

|---|---|

| メンバー | SGY YSZ |

| 山行地域 | 北岳バットレス第四尾根 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

春から北岳バットレス第四尾根を目指しHNDさんを中心としたリーダー陣とM1〜3年目でマルチピッチトレーニングを重ねてきた。

今年の夏は、台風の当たり年で、週末になると天候不順となり天気に悩ませれることになる。

8月後半に第1班、9月前半の三連休に第2班、後半の三連休に第3班の予定になる。第1班は、悪天候が重なり、本チャン、予備日共、山行中止となり、第2班は取り付きまで行くも雨のため登攀断念という結果となりました。

第1班のメンバーのほとんどが、仕事の関係で9月の週末に休みが取れず、今年のバットレス挑戦をあきらめなくてはならなくなる。

第3班、SGYリーダーに私ともう一名参加し3人パーティとなるが、その一名も仕事の都合で急遽参加できなくなり、結局SGYリーダーと私の2名パーティとなる。

先輩方の過去のブログやネットでの山行記録など情報収集する、下部岩壁までのアプローチや目印、第四尾根までのルート、バットレスの様子、行動時間等々調べ、YouTubeで第四尾根の映像を見てイメージする。そして自己脱出を復習し当日を迎えた。

過去の三連休は、人出が多くバットレスに取り付いても渋滞のため途中敗退になっているパーティが多く見られ、今回の三連休は久し振りの晴れ予報、激混みが予想される。そこで早め早めに行動する作戦にする。

1日目 小雨

藤井寺を8時集合

2時に芦安駐車場に到着、第一駐車場は満車。4時起床で乗合タクシーへ向かう、すでに列ができている、3台目に乗車成功。

予報では曇りのち晴れのはずが、朝から小雨、結局、終日雨模様。

白根御池小屋へ到着、テン場はガラガラ。幕営し嗜好品を飲んで一息つく、冷えた体に染み渡りほっとする。

偵察出発、二俣から沢沿いのザレた道をバットレス沢出合の目印となるボルダーを目指す、bガリー大滝基部への右岸側の踏み跡を迷いながら見つけ、草の根を掴みながら急登を登っていく、足場が悪い上に雨のため滑りやすく、ほぼ間違い無いと確信した時点で下見終了し、テント場へ引き返すことにする。丁度2人パーティが登ってくる、今日は上でビバーグし明日アタックするらしい。

テント場に戻ると、ぎっしりのテント、明日の準備をし、周りはまだ騒がしいが早々に就寝する。

2日目 晴天 無風

前日冷えた足先が冷たく、あまり眠れず朝を迎える。

SGYリーダー、起きてすぐテントから空を見上げ「星でてる、今日は晴れます」。やったー!

朝食と嗜好品をたらふく取り、トイレに向かう、幾つかのテントにも明かりがつき行動開始している様子。暗闇の中、すでに2つのヘッテンが歩いてるのが見える。急いでテント場を出発し速足でbガリーを目指す。昨日下見をしていたお陰で迷わずbガリー大滝前に一番に到着する。が、取り付きを一瞬悩んでいる間に高身長のザ.アルパインな2人パーティに先を越され2番目スタートと成る。しかしこれが結果的に良かった。お2人は山岳部の上級指導員で第四尾根は3、4度目の方達だった。お陰で下部岩壁2Pを登った後、踏み跡を辿りCガリーをトラバース、抜け道を先行パーティにくっついていき二俣に出る、左手に行くと迷うらしい、右手を登りスムーズに第四尾根取り付きに出た。到着した時には誰もいなかった。

第四尾根取り付きで小休止、富士山が綺麗に見え、先行Pと写真を撮りあう、そこへ後続の3人パーティも到着、しばしみんなで談笑。後続Pも山岳会の方たちで、リーダーの方は毎年登っていて、Dガリーからも登ったことがあるが、やはりbーガリーが早いと聞く。

今回は全てSGYリーダーのリードで登る、私にできる事はロープワークを早くし、テキパキと行動し渋滞を作らないこと。

いよいよ第四尾根1P目 第一核心部のクラック、緊張する。出だしをフットジャムとAOして登る。その後、夢中で登り全力のスピードでロープをさばくを繰り返す、周りの景色など見ず、ひたすらこれを繰り返す、2P目 草付きの階段状、3P目 白い岩、4P目と常に集中し、気が抜けません、夢中で登り、気づけば目の前が三角垂壁でした。

5P目 第二核心部の三角垂壁、SGYリーダーも登りにくそう、私は無理せずAOしてリッジへ抜ける。

懸垂下降したあたりで少し疲れてきていた頃、後続Pの方に「先行Pと3パーティでいいテンポで来てますよ、この調子で一緒に今日中に下山しましょう」と声をかけてもらい、元気になる、そしてまた全力のスピードで集中するを繰り返す。後続Pに時々「楽しんでいきましょう」など色々と声を掛けてもらい、アドバイスもしてもらう、ありがたかった。今回は前後のパーティの方達がいい人たちで安心感がありました。

7P目 左手のルンゼから枯れ木のテラスへ、枯れ木で支点を取りビレイをするが、枯れ木は挟まっているだけで全体重をかけれず足元も悪く不安定な姿勢でいやらしかった。この時初めてロープをさばき直すことになるが、ロープが枝に絡まり時間がかかってしまう、焦る。

トラバース、崩落した箇所を掴みながらトラバースする、手がかりもしっかり有り、足もあったが、かなりの高度感というのが皮膚で感じる、スパッと切り立った崩落側は不安になるので覗かなかった。いや覗けなかった。

最終P 城塞チムニー 第三核心部、SGYリーダー少し苦労する、簡易アブミで通過。ビレイ側から見ると足場があるように見えるが実際はハングになっているらしい、私は迷わずAOで突破。無事に終了点に到着する。SGYリーダーが会心の笑みで迎えてくれ、ハイタッチし喜び合う。。。終わった。ついに終わった。。。。少し登ったところで腰を下ろしゆっくり休憩する。綺麗に見える富士山を眺めながら達成感を味わう。幸せな時間だった。

一般道へ向け登り出すが、急に足が重い、ここで気を抜いてはいけない、無事下山するまでが登山だ、慎重にゆっくり登り山頂に到着。素晴らしい眺望に充実感はひとしおだった、記念撮影し、疲れた体をカクカクさせながら下山、おしゃべりしながらテント場へ向かった。

3日目 晴天

始発のバスに間に合うように下山する。バス停の手前から北岳バットレスがくっきりと綺麗に見え、また記念撮影をする。「お疲れ様でした」。

アルパインは、クライミング力だけでなく、スピード、アプローチまでの体力、登攀後の下山する体力など様々な総合力の登山と感じました。次回登る時は、リードが出来るようになっていたいと思う。

今回ご一緒してくれたSGYリーダーには感謝の気持ちでいっぱいです。そして、春からずっと一緒にトレーニングをしてくれたメンバーの皆様のお陰で完登することができました、ありがとうございました。来年、メンバーが天候に恵まれ登攀成功することを願っています。

| 山行期間 | 2018.9.15-9.24 |

|---|---|

| メンバー | HND,INO,会員外2名 |

| 山行地域 | Yosemite,CA USA |

| 山行スタイル | クライミング |

1年以上前に、HNDさんからヨセミテ計画の話があり、まさか本当に実現するとは・・・

しかし、出発間近にまさかの台風による関空閉鎖の事態。もしかしたら行けないのではないかと思いましたが、私たちの便はなんとか決行! 関空へのバスも運行開始になり、無事9月15日朝、関空へ全員集合できました!

ながーい航空時間を経てアメリカカリフォルニアへ。まずは第一関門の入国審査。HNDさんが、「いつもここで時間がかかってしまう」と不安そうに並んでいます。そして、なぜかHNDさんだけ人一倍時間がかかってしまいます。色々聞かれたあげく結局何を納得してもらったのかわからなかったとか・・・。気を取り直して次はレンタカーを借りに行きます。ミニバンを頼んでいたのですが、その日はミニバンがなく代わりの車になりましたが、なんとFordのエクスプローラー! むちゃくちゃ大きい! 4人分の荷物も余裕。左ハンドル、右側通行に戸惑いながら、ヨセミテへ出発。

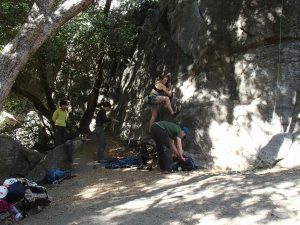

初日は、ヨセミテパーク外のキャンプ場で1泊し、翌日早朝にヨセミテパークへ移動します。ヨセミテで宿泊するCamp4のテントサイトは事前予約ができないため、早朝から並びます。朝晩はダウンを着こまないと行けないぐらい寒い! みんな8時半にオープンするのを待つために5時ぐらいからシュラフに寝ながら待ちます。到着時は暗くて何も見れませんでしたが、夜が明けてくるとスケールの大きい岩場が見えてテンションも上がります。

Camp4での6泊の予約がすみ、説明を聞いて早速テントをはります。ヨセミテには熊が在中していて、食べ物をあさりにテント場まで来るそうです。人を襲うと熊を殺さないといけなくなるため、熊を殺さなくてもいいように、熊が人を襲わなくていい環境を作らなくてはいけません。よって、食べ物や匂いのするもの(日焼け止めやリップなど)も、すべてフードストレッジに保管しなければいけません。そういった環境保護は徹底されていました。

その日は移動の疲れもあるため、Camp4近くの岩場で軽く登ります。SwanSlabで何本か登り、翌日は人気ルートのNutCracker5.8★★★★★を登りに行きます。5ピッチでグレードは高くないルートですが、人気ルートだけあって、岩がツルツルに磨かれています。現地の人はslippery!と言っています。ピッチごとの支点は何もなく、すべてカムやナッツで作るため、しっかりトポをみていかないと、どこで切っていいのかわかりません。でも、景色も天気も何もかもが素晴らしくて気持ちいい!楽しい!

3日目は車で1時間ほど移動しTuolumneという場所でクライミングします。Eichorn`sPinnacleの頂上に行きたい!ということでWestPillar5.9★★★を登ろうと取り付きます。

あの頂上に行きたいのに、1ピッチ目の取り付きに辿りつかない・・・

結局12時ごろになってしまい、登るのを諦めざるを得なくなってしまいましたが、ある程度アプローチを上がったとろからでも絶景でした。JhonMuirTrailを歩きながら、トレッキングもいいなと思い、ちょうどアクティブレストができたという形になりました。でも、あのピークに行きたかったな!今度は絶対に行きたい!

4日目は、パーティーを入れ替えての挑戦! HNDさんは会員外の男性と二人で難しいルートに挑戦。The Rostrrum,NorthFace5.11c★★★★★。前日にFacebookにて同ルートで蜂に刺されるという情報を得ていたのですが見事に二人とも同じところで蜂に刺されたようです。大事には至らなかったようですが、その後の難しいフィンガークラックで撃沈し途中敗退されたようです。

私は会員外の女性と二人でCentralPillar of Frenzy 5.9★★★★★に挑戦です。いつも男性陣に甘えてばかりの二人ですが、気合を入れて挑戦!いつになくトポを暗記します!このルートの反対側にはElCapitanの大きな岩があり、登りながら景色を堪能します。なんとか二人でOSで完登しました!達成感が凄い!

5日目はHNDさんとHalf Dome のSnakeDike5.7R★★★★★に行きます。トポにて、アプローチ3-4時間、登り3-4時間、下山3-4時間となっていますが、このトポを書いている人はとても健脚なのか、だいたいMaxの時間以上を要します。4,4,4でも12時間。いつも通りまだ暗い中6時に起床し、朝ごはんで食パンとピーナッツバター、りんごを食べて準備をします。そして取り付きに近いパーキングまで車で移動して8時に出発。トレイルを歩きながら、早朝の空気のおいしさを感じて、途中滝を見ながらトレッキング。トレイルから左に曲がるはずが道がわからず一旦引き返してなんとか踏み跡通りにアプローチを進みます。おそらくあの辺が取り付きだろうと上を見上げるが、進んでも進んでもなかなか着かない。やっとついた時には12時半。急登を乗り越えて足はもうがくがくです。そこから登坂。8ピッチのスラブルート。支点はすべてボルトがあるものの、途中プロテクションをとれるところはほとんどなし。40mぐらいあるスラブルートをとれても一つヌンチャクかけるぐらい。アプローチでふくらはぎも太もももパンパンに悲鳴を上げている中、頑張って登ります。突風が邪魔をして、さらに精神的に参ってしまいます。「頑張れ頑張れ。絶対落ちない、大丈夫」と自分に言い聞かせながら、スラブを駆け上がります。

8ピッチ目を終えたところで支点はなくなり、ロープを片付け、アプローチシューズに履き替えるが、頂上まではまた延々とスラブ。少し進んでは、足がパンパンで立ち止まるの繰り返し。Forever・・・。

約3時間半かけて頂上へ。しかし、頂上へ着くとそこは絶景そのもの!! ヨセミテバレーを一望できます! 綺麗ーーー!! アメリカ人の女の子とフレンドリーになり、お互いに写真を撮りあいっこ! その子のおかげで、私とHNDさんも「Oh my God! That is awsome!! unbelievable!!」という感じで大盛り上がり! 頑張った甲斐があった!「HNDさんありがとう!」と心の中で叫びます!

あとは下山4時間。下山はトレッキングルートを降りるから安心。しかし、この安心感があとで大変なことになってしまいます。まずは、頂上からの下山。一般道を下りますが、この一般道の方がグレード高いんじゃないかというぐらいの急登。足元は岩がツルツルになっていて今にも滑りそう。よく、一般の人はこれを登ってきたなと感心します。怖い怖い!

そのままトレイルに出ますが、途中で広い場所にでて踏み跡を見失ってしまいます。なんとか薄い踏み跡を辿りますが、道っぽくないので、引き返します。ここで、あの女の子の声が聞こえたから、そこまで戻れば良かったのに、またここで、「あっちだろう」となんとなく進んでしまい、結局トレイルに戻ることはできず・・・。引き返すにも登り返す時間が長くなるので、とりあえず下を目指して下山下山。しかしいっこうにトレイルにぶつかりません。道なき道を延々と延々と歩く。「もしかして、こんなヨセミテでビバーク?HNDさん大丈夫と言って下さい!」と心の中で叫びながら、只々下山。「暗くなるまでになんとかトレイルにぶつかって!」と願いはなんとか届き、トレイルに出ました!良かった!そして暗くなる中トレイルを延々と歩き、行動時間が13時間にもなりながらなんとかテント場まで着きました。不安だらけでしたが、本当にいい山行でした。もう一度同じルートを行きたいとは思いませんが、ヨセミテに行った人は、必ず一回は登っておいた方がいいルートです。皆さんも機会があれば是非!

最終日は、前日の疲労も残っているので、軽く短いルートを登ります。Church Bowl でHNDさんはPolePosition 5.10aのスラブルートを、私はBishop`sTerrace5.8。そこでアメリカ人クライマーと友人になり、訳あってなぜか私がビレイをしてあげることになります。また、そこで日本で有名なルートセッターさんとも出会いました。いろんな出会いにも感謝です。

普段はテント場で自炊していましたが、ヨセミテ最終日はレストランで食事することにしました。計画やいろいろな予約や手配まで全ての準備をしてくださったHNDさんに3人からご馳走します。ビールが美味しい!食事はボリュームがハンパない!食べ切れません。美味しかったな!楽しかったな!

翌日、テントをたたんで、サンフランシスコのホテルへ移動。サンフランシスコで、パタゴニアやノースフェイスで買い物をして、スーパーで色々買って、お昼はカニとクラムチャウダー、夜はお肉!とたくさん食べました!翌朝はパンケーキを食べて空港へ移動!またながーい飛行機に乗って日本に帰ってきました。現実の世界へcame back・・・

このヨセミテツアーを企画してくださったHNDさん、そして一緒に行ってくれた会員外2人、ママがいなくても平気で自立している息子たちと娘、また遊んでばかりいる妻の体を心配をしてくれる夫、毎日仏壇に向かって無事を祈ってくれていた父母と義父義母、10日間職場を留守にするのに、快くいってらっしゃいと見送ってくれた職場の仲間や上司達。たくさんの方々に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます!! 本当にありがとうございます! 今度は、もっと名張でトレーニングして、もう少し高いグレードも登れるように成長してから行きたい!また行きたいよーーーーー!!

ありがとうございました!

| 山行期間 | 9/14~17 |

|---|---|

| メンバー | NGS・UZ・DT・KS・YMKW・MTD |

| 山行地域 | 南アルプス |

| 山行スタイル | マルチピッチフリークライミング |

北岳バットレスに臨むべく行ってきました。

天気予報は思わしくなく直前まで悩みましたが、とりあえず行って現地判断することにしました。

15日、8:10 広河原インフォメーションセンター発、大樺沢ルートで二俣へ。

このルートは台風で橋が流されていましたが、直前で復旧。二俣でデポして取り付きへの偵察、その後白根御池小屋で幕営予定としました。

雨は降り続き、雨具の防水もあまり効かず止まっていると汗で冷えます。

二俣に着く頃、メンバーの1人が体調思わしくなく、雨脚も弱らないことから偵察は止めてテント場へ向かうことに。

早い幕営となりましたが、身体は乾かず中々辛いものがあります。

アイロン大会しても時間はたっぷり。明日どうするか・・・。天気予報では曇りとなっているが雨は止むのか・・・怪しいくらい降っていました。

計画書の予定ではAM3時にテン場を出発でしたが、岩が乾くのを待ちたいと出発を6時に変更。することもないので16時食事、17時に就寝、5時起床としました。

16日、明け方まで雨は降り続き、5時起床時では一応雨は止みました。だけど・・これで行けるん・・?諦めムードの中取り付きへ向かう足はちょっと重め。

バットレス沢の入り口は目印の巨岩が分かりやすかったもののそこからの足場が悪い。

悪い上にガスガスで取り付きがどっち方面なのか全く見えない。歩くこと2時間、やっと下部岸壁Bガリー大滝に着く。

先行P(4人)が一組いたが、彼らも濡れた岩を見て様子見の状態でした。私たちが着く前は滝だったという。

どうしようか・・NGSリーダーかなり悩みます。私とM君はマッチ箱を境にリード交代を予定していたので、濡れた岩(特にマッチ箱の垂壁)を登るのは正直怖いなと思いました。

Bガリーをとりあえず登ってみて様子をみるという流れになったので、覚悟を決めて準備を始めたらメンバーからのトラブルが発生。

「岩のコンディションも悪いし敗退しましょう!」とSL。

これにて敗退決定となりました。

先行Pを見送ってからせめてと皆で1P登り、撤収、帰阪と相成りました。

今回、挑戦出来なかったことは残念でしたが、あの天気の状況でも諦めないNGSリーダーの粘りには勉強させてもらいました。

少しでしたがバットレスの岩の感触も触れることが出来、次こそは絶対登る!とリベンジを約束しました。

皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。

KS記

| 山行期間 | 2018/8/12-16 |

|---|---|

| メンバー | WDZ(L), ABE, ASI, DTE |

| 山行地域 | ヨーロッパアルプス MontBlanc massif |

| 山行スタイル | 海外登山 氷河 |

8月10日 晴れ

金曜日の仕事を終えて関空に集合→めざすはモンブランの山頂です。

8月11日 晴れ

午後にジュネーブ空港に到着。15時半頃シャモニのスキーステーションに到着。

ここがわが会の定宿らしい。ブレヴァンのリフトのすぐ横で、とってもかわいいレトロなゲストハウスでした。

荷物を置いてすぐ観光協会とガイド協会に情報収集に出かけました。

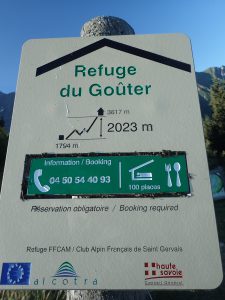

猛暑によりグーテルートの「グランクロワール」のコンディションが非常に悪く、落石の危険が高まっているという事前情報があったため、ルート変更も視野に入れていました。

観光協会のベルナデッドさんにクロワールの情報を聞いて、クロワールがこの数日ほどの気温低下で通行できそうということ、早朝にクロワールを通過すべきということで、翌朝12日テートルース小屋まで上がり、一泊して13日早朝にグーテ小屋に上がる計画としました。その足でガイド協会へ行き、クロワールの状況を再度聞いて登山届けを提出し、共同装備の買出し。翌朝から山に入るので、レストランで夕食を食べて帰りました。

観光客向けのお店でしたが、ムール・フリットとチーズフォンデュを食べてフランスに来た!という感じがしました。

観光客向けのお店でしたが、ムール・フリットとチーズフォンデュを食べてフランスに来た!という感じがしました。

ムール貝の底なし鍋にバターを入れて、ポテトフライをひたして食べるのが大好きです。

何回もフランス語でdu beurre バターをお願いしましたが、3回目くらいでやっと通じてバターが出てきました。

8月12日 晴れ

シャモニバスでレズッシュまで行って、ベルビューのゴンドラに乗り、モンブラントラムに乗り換えて登山開始です。

スキーステーションの食堂で朝食

テートルース小屋(3,270m)に到着。

ビオナセ氷河の大きさに驚愕。

この日はグーテ側の雪渓で訓練して、ゆっくり高度順応しました。

問題のグランクロワール

午後はガラガラと落石の音がしょっちゅうしていました

8月13日 晴れのち嵐

午後から天気が下り坂の予報。クロワールの状況を考えても、なるべく早く出発したいところ。

ヘッドランプで出発し、核心のトラバースにとりかかるころ夜が明けてきました。

フィックスのワイヤーが下のほうにずれて使えなかったので、こわごわフリーで渡る。ここが全ルート中一番こわかったです。

あとは剱岳の別山尾根のような感じの岩場の登りです。

今回はクロワールの状況を考えてテートルースに一泊したので楽ちん。

2~3時間でグーテ小屋(3,835m)に到着。

翌日も天気が悪い予報なので、誰もきていなくて貸しきり状態のグーテ小屋

外は吹雪いてきました。朝からトランプをして夕食(18時半)までねばりました。寝てはいけない。

さて、翌14日はアタック候補日1日目。午前中まで吹雪くが、午後回復する可能性がある。

夕食後小屋のご主人に天候の最終確認。やっぱり良くない。でも2日しかないチャンスの一日なので行ってみようと思うというと、「もちろん良いと思う」と言ってくれました。カタコトのフランス語に親切に応じてくださいました。

8月14日 風雪

真っ暗な中をグーテドーム目指して出発。

真っ暗な中をグーテドーム目指して出発。

ポワントベイユーの岩を左にみてセラックを右に越えて行くルートを取りたいが、広い氷河の中でクレバスに注意しながらルートを探すのはかなり難しい。

ABEさんとWDZさんで先導してもらい、セラックを左に避けるルートでドームのピーク左に達しました。

二人ともすごいです。ここから広大なグーテのコルに降りると、上にバロの避難小屋が見えるはずですが、視界が全く効きません。ここを今日のピークとし、引き返しました。

小屋に戻ると、単独で出発したフランス人の若者も引き返していました

この日の登頂者は全ルートで7名だったそうです。

翌日はいよいよ最終チャンス。天気予報は晴れ!!です。

翌日の晴天を狙ってどんどん人が小屋に上がってきて、イメージどおり大盛況のグーテ小屋に様変わりしました。

8月15日 晴れ

小屋の朝ごはんは2時、準備をして3時出発です。

作戦はゆっくりのぼって休憩しない。

バロの避難小屋で夜が明けました。

スラムと化したバロ

影モンブラン

ボス稜を登って行きます。

ここからです。

長い長い稜線です

快適な新雪の稜線

風が強くて寒い!!

やっと着いたあ~~

9時45分 全員無事に登頂できました。モンブラン(4,810m)

ヨーロッパアルプスの景色はマニフィークです

みんな無事下山。

8月16日 晴れのち曇り

グーテ小屋の店主さんが親切で、3泊目も同じベッドを確保してくれて早朝下山の手筈。

ところが登頂時から体調不良だったメンバー一名が翌朝、高度障害が重くなったためグーテ小屋から病院へヘリ搬送されることになりました。

登攀中に救助要請することにならなかったのは幸いでしたが、

高度順応に対してはかなりシビアな自己管理が要求されるということを実感しました。

残りの三人も、早々に名残惜しいグーテを出発。

下りのクロワールはやはり少し落石が見えましたが、例のトラバースは通行者が増えたた通りやすくなっていて、走って通過しました。

名残惜しいアルプスの風景

帰りのトラムは満員でしたが、小屋で仲良くなったガイドのロロさんがガイド用の予約チケットを譲ってくれて、すぐ乗ることができました。

帰りのトラムは満員でしたが、小屋で仲良くなったガイドのロロさんがガイド用の予約チケットを譲ってくれて、すぐ乗ることができました。

そしてスキーステーションまで車で送ってもらいました。

ガイドお願いしてないのに、みなさんに本当に親切にしていただき、有難かったです。

登頂祝いのケーキはもちろんモンブラン

死ぬほど甘いのがいい

最後に、われわれにはものめずらしかった小屋食シリーズです。

前菜チーズ、スープ、メインにパスタかポテトかお米、でかいデザートが必ず出てきます。

これだけの栄養をつけて、ふかふかのベッドで3泊もしたらそりゃ登頂できるだろという感じです。

でも、4800mとはいえ高度は絶対に侮れません。

山岳会に入るとき入会シートの目標に書いたモンブランでした。

一緒にトレーニングを行ってくれたメンバー、クレバスレスキューやルートの指導をしていただいた先輩、会の皆さまのおかげです。

御殿場ルートでの20kgの歩荷は、今までいちばんめげてしまいました。

トレーニングでは十分な負荷を、本番では細心の管理を。

DTE記

| 山行期間 | 8/11-8/14 |

|---|---|

| メンバー | SGY、NGS、TKD、SOT、BAN、KIS、YSZ、TRD、HJS |

| 山行地域 | 剣岳 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

8/10 深夜22:00の室堂、天候は雨、頭が痛くてたまらない。

そんな状況でやっていることはチケットの列に並ぶ事である。朝の5時くらいまではこのまま居続けなければならない。寝れるようにマットも敷いてある。問題ない。

新しい職場の上司にこの事を話すと驚きが隠せない顔をしていた。夜を徹して車でここまで来る他のメンバーからしたら楽な方なのになぁ…と独白。

2018年夏合宿、場所は通いなれた劔岳である。先日大阪から転居した自分も声をかけて頂けるだけありがたい話である。現地に近い別動隊である自分は率先してチケット売り場に並んでる。初日の行動時間に影響するので基本的に始発をキープである。それにしても頭が痛い。吐き気もしてくる。起きてても仕方ないので強引に寝る。

8/11 深夜3:00 大阪からのメンバーが到着先日の小川山で顔を合わせたおなじみのメンバーに挨拶 出発時間を決めてお互い少しでも体を休める。さすがに完徹では体の負担が大きい。

5:00 チケット売り場で無事切符を購入する。人心地である。マットと荷物を回収して人の邪魔にならない所へ移動する。他のメンバーは寝ているだろう。邪魔するのも悪いかと思いその場で荷物整理をする。途中で我慢できずにトイレで吐く。なかなかの体調不良だ。いつも通りなら時間が解決してくれるはずなので我慢する。

6:20 少し遅れ気味になったが無事室堂を出発、途中で薬をもらって飲む。メンバーに医療関係者が多いのはありがたい。

11:10 これもいつもの剣沢に到着。ここから進めるかどうかである。事前情報ではこの先の長次郎の状態が悪い。左又は無理、右又も要注意らしい、事前に教えてもらっていたガイドのブログには「死のにおいがする」なんて物騒な単語が書いてあった。メンバーの体調も(自分以外)問題ないようなのでそのまま予定通り熊ノ岩を目指す。

12:25 長次郎谷出会いから雪渓をつめる。ここらあたりから致命的にメンバーから遅れ始める。まずいとは思うのだが体が動かない。途中の岩場で休憩しつつ、自前の薬の追加。

現状の症状はシャリバテに近いと思われる。吐き気のせいであまり行動食を取っていなかったかもしれない。頭痛が落ち着いてきてから水と食べ物を体にいれる。なんとかなりそうだ。熊の岩が見えてきたあたりでSGYリーダーが様子を見に来て下さる。申し訳ございません、この体調不良は「二日酔い」です。今晩から山にはいるというのに新しい職場で進められた日本酒を断れなかったせいなんです。一緒にいったメンバーの方も申し訳ないです。熊ノ岩についてから上部の左又、右又の偵察。やはり左の方が状態が悪い。年々雪が少なくなってきているように思う。どちらも半分地肌がでていた。やはりいくなら右かという話で今回はまとまり就寝。昨晩から皆まともに寝れてないのですぐに意識を手放す。

8/12 本日も少々天候霧がかかってはいるが活動できると判断3PTに分かれて六峰フェイスの登攀である。メンバーと相談して最初はベーシックな「Cフェイス剣稜会ルート」

上部のリッジの高度感以外はなんて事の無いルート、自分も経験しているルートだけに安定してリードできた。最後のピッチだけ少しロープが足りなかったので後輩の二人にリードしてもらう。自分もよく初めてのピークを先輩に譲って頂いた記憶が思い出される。少し感慨深くなる。Cフェイス下降路も慣れたものでいつもの懸垂下降位置まで移動。前回来た時より立派な支点になっていた。安心して使う。続いて「Aフェイス魚津高ルート」先ほどの剣陵会ルートより難しく、途中でA1ルートに分岐する為、ルートファインディングも難しい。これを後輩のメンバー二人でリードしてくれた。感無量の気持ちになる。今後も頑張ってくれるだろう。

帰り道は最悪捨てシュリンゲの同路懸垂下降を考えていたが、踏み跡らしきものを探すとハイマツの根元に捨て縄を発見さらに進んで藪の中でもう一つ発見。こういう勘が働くようになってきた自分に少し驚きの気分がでてくる。

少し遅めの17:00くらいに熊ノ岩に帰還。ここで明日の行動予定を会議する。予定では八峰上部に行くのだが、天候が悪い。下降路予定の長次郎の状態も悪い。おそらく登れはするが下るのに手間がかかるだろう時間的に厳しい。最終的に全PTメンバーの意見を統合すると「ピークが踏みたい」という思いが強かった。よくよく考えると春、夏含め複数回撤退したメンバーが多いのだ。当然だろう。安全面、ピークを踏むのを優先して八峰をあきらめて長次郎右又を越えて早月尾根に抜けるルートとなる。

8/13 6:05 熊ノ岩出発。天候は雨、昨晩は雷すら鳴ってた。少しでも弱まってくれて助かる。先頭はNGSリーダーがルートを探してくれている。雪渓を踏むのを最低限にして極力地肌がでている場所を抜けているようだ。勉強になる。比較的危なげなく北方稜線上まででる。NGSさんのルーファイの賜物だろう。「死のにおい」はしなかった。雨に濡れている事もあり、北方稜線上で2回ほどロープを出す。そして10:40剣岳ピークを踏む。涙を流してるメンバーも複数人いる。こちらももらい泣きしそうだ。名残惜しいが、天候はあまり良くない。早めに下山を目指して下降を始める。途中で半袖短パンにコンビニのビニールカッパで頂上にきている若者たちとすれ違う。若さってすごいなぁ…。マネできそうにない。(そう思っていたが彼らもセルフビレイ用の安環ビナとシュリンゲを持っていた。)

14:10 早月小屋到着。天候は晴れてきていたが皆の体力を考慮し宿泊する。天候がわるかった影響でヘリが飛ばず水がかなり制限されていた。今後来るときも注意しておきたい。

8/14 後は下るだけ9:30に馬場島着。

今回はメンバー達のレベルアップが見れてうれしかった。今後の山岳会も安泰だと勝手に安心していた。

あ、そういえば天候悪かったのにライチョウいなかったな、残念。

TKD

〈行動記録〉

8/11(土)室堂7:45→雷鳥平8:25→別山乗越10:25→剱沢11:10→長次郎谷出合12:25→熊ノ岩15:00

8/12(日)八ッ峰六峰Cフェース・剣稜会ルート、Aフェース魚津高ルート

8/13(月)熊ノ岩6:05→池ノ谷乗越7:50→長次郎のコル10:10→剱岳10:40→早月小屋14:10

8/14(火)早月小屋5:55→馬場島9:30

| 山行期間 | 8/5 |

|---|---|

| メンバー | MUR、NGC |

| 山行地域 | 御在所岳 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

今回は、夏合宿に向けての最終トレーニングでもあり、夏合宿を実行するための条件でもある、御在所中尾根にMURさんと登ってきました。前尾根とはうって異なり、中尾根は傾斜がきつく、信頼できるピンの本数も少ない為にナチュラルプロテクションをとり、一部岩が崩壊しているのでアブミを使用して登る必要があります。またグレードも、Ⅳ~Ⅴ+と自分が経験したことのないものです。私と先輩の心は一つで、「絶対すべて登り切って、合宿行くぞ!」でした。

取り付きをみつけるまでに少々時間がかかりましたが、何とか到着。隣の前尾根には同じ会のメンバーがおり、合図を出し合ってお互いを応援しあいました。

P4はグレードⅤ。ナチュプロとチムニーです(中尾根はチムニーばっかりでした)。先輩のクライミングがサクサクすぎて、自分がいざ登るときになると「うわ、ようこんなんリードでいきはったなぁ」とばっかり思っていました。汗で掌が滑ってしまい、十分にグリップを効かせることが出来ないときがありました。手がねっちょになる方はチョークバック、必要かもしれません。1ピッチ目はチョックストーンをくぐっておしまいです(そういうのは得意です)。

P3はまたしてもグレードⅤ。ナチュプロとチムニーです。すでに心が折れてますけど先輩は気丈にすいすい登られます。いつか自分がこんなところリードできる日は来るのかなぁ(10年後かなぁ)。景色が私を励まし続けてくれます。

P2、グレードⅣ、いよいよアブミ。前回練習した通りうまく浮上できるのか?あと荷物が邪魔になるということで、私と荷物を同時引き上げして下さることに。A0してもそんなすいすい登れへんて、と思うくらい先輩の足取りはなんとも軽やか。自分が登る番では、アブミは何とかなったもののピンが少なくて振られそうなところでのトラバースがあまりにも怖い。荷物と同時引き上げなのでロープが緩んだ時が怖くて心折れてました。なんとか先輩のもとにたどり着き、先輩と3分の1で荷物の引き上げ。覚えてないので復習が必要。

最後のP1、ついにきたグレードⅤ+(意味が分からない)。先輩の表情に緊張があり、ビレイする私も今まで以上に緊張します。ザックを持ったまま登って行かれたのですが、核心部でザックが邪魔になり登れなくなりました(そこでデポ)。そこからは空荷で岩に思いっきり背中をつっぱって登られます。そして終了点にたどりつかれたとき、「やったぞー」と喜びの声が。こちらまでうれしくなりました。次は自分の番と、最初からザックを背負わずにのぼります。今回の山行でチムニーとレイバックがめちゃくちゃ鍛えられた気がします。核心部もレイバックでクリアし、最後のガバをつかみ取るまでいろんな体制になり手を思いっきり伸ばし(神の助けである引き上げもあり)、やっと終了点に立つことが出来ました。「やったー」としかこんな時言葉として出てこないんですよね。先輩にここまで連れてきてくれたお礼を言いました。目の前の景色を目に焼き付け、そこそこでおります。名残惜しいけど、又いつか来ますと心に誓って。

下山は懸垂であっという間でした。全身疲れ、もうくたくたでした。

今夜からいよいよ本チャンの「瑞牆山 トムソーヤの冒険ルート」です。今回の山行で得た知識、経験を活かし、安全に楽しんでこようと思います.

| 山行期間 | 20180714-16 |

|---|---|

| メンバー | SKD,TGA,NGC |

| 山行地域 | 立山、剱 |

| 山行スタイル | アルパインクライミング |

7月14日、ついにこの日がやってきた。今回私たちが行くのは、Cフェイスからとりつき八ツ峰上半部を歩き、剣岳本峰に登頂後別山尾根を下山するという、自分が経験したことがない超超ロングルート×はじめての本チャンアルパインだ。ルートを完遂して私の目標、達成することができるだろうか?いつもとは違う緊張感があった。

室堂~まずは剣御前小屋を目指す。夏の立山はというと当たり前だが春来たときとは全く景色が違う。こんなところに池が…こんなところにこんな道が、雪のついていないけど別の美しさがあって、見るものすべて新鮮だった。私は多分下りの方が得意であるので、下りは楽々と降りることができたのだが、雷鳥沢からの登りでは暑さとザックの重さに負けてしまい、T先輩にフライを持つわと言われてしまった(自分にも負けた)。このフライと私のザイルはこの山行中何度も行き交うことになりました(T先輩すみません)

剣沢~熊の岩のBV地に向けて、長次郎谷をひたすら登る。目の前に熊の岩が見えているのになかなか着かず、心が折れる。先輩方は自分以上に重い荷物を持ってくださってるのに足取り軽く、凄いなぁと。自分もいつかあんな風に歩ける日は来るのかな。熊の岩に着くと、先輩方がテントを張ってくださっていた。申し訳ない気持ちで既に一杯だった。

翌朝3時半、ラッパの目覚まし音に起こされ、5時に登攀開始となる。リードをT先輩が、ビレイを私が行う。最初のスタートは、雪渓があったためルートから少し外れた感じになったが、着々と進んでいくT先輩があまりにも格好いい。そして追いたてられるように、私もセカンドとして登っていく。後続パーティーが続々と同じルートを登ってくるので、急かされ焦る。Cフェイスの終了点に8時頃に立ち、はいポーズ。今度来るときはここでリードができるようになりたいなと思いながらその場をすぐに立ち去った。

八ツ峰の頭、本峰までの景色は覚えているが、その間は常に誰かに追われてる状態で心が落ち着くまもありまもなかった。先輩は『焦らず急げ』となんども声をかけてくださったが、余計に焦ってしまう。焦ってもどうもならないことは理解しているが、自分ではうまくいかずヤキモキした。今後もこのフレーズは自分の山行のテーマになりそうだ。

本峰までの道のりがあまりにも長くて、険しくて、心も体も疲れ果ててしまった。そんな私を見守ってくださる先輩がたの心遣いが暖かくてとても励みになった。本峰直前に、S先輩が『疲れた。先に行って』と座り込まれ、私が先に行くとそこがもう本峰だった。先輩の粋なはからいと、今までの辛さ、怖さほか色んな気持ちがどっとあふれでて、泣いてしまった。

本峰からの下山もひたすら長くて歩きづらい別山尾根だった。これが一般道?、まじかと何度も思った。日が沈んできた。雷鳥沢に戻ることが出来なかった。フラフラしながら剣沢のテンバに到着、生きて帰ってこれて良かった…大袈裟かもしれないけどそう思った。晩飯は疲れすぎて食べるがおこらなかった。

翌日、下山。剣 立山の素晴らしい景色を見ながら、また来るよと心にちかった。

約三日間にわたって先輩がたには沢山のことを教えてもらった。感謝と申し訳なさで一杯である。今後の山行に今回の山行をいかせるように精進したい。そして、剣は私に『試練と憧れ』をくれた。今度は連れてもらうのではなく、私が誰かをつれていけるようになりたい。